|

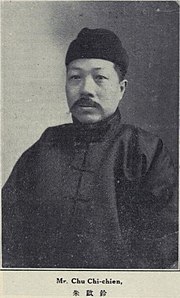

朱启钤

朱啟鈐(1871年11月22日—1964年2月26日),字桂莘、桂辛,號蠖園,晚號蠖公,祖籍貴州紫江(今開陽縣),生於河南信阳,近代中國政治人物、实业家、古建筑學家。 生平清朝朱启钤是光绪朝舉人。光緒十七年(1891年),捐納得候補經歷,進入四川鹽務局當差。 二十二年(1896年),供職四川灌口修鑿雲陽大蕩子灘工程。之後捐得江蘇試用知縣。二十九年(1903年)3月,他任京师大学堂译学馆工程提調及监督[1]:85[2]。 三十一年(1905年)出任天津罪犯習藝所監督。[3] 後以道員候補。三十二年(1906年),出任民政部京師內城巡警總廳廳丞,不久後調任外城巡警總廳廳丞。[4] 三十三年(1907年)出任東三省蒙務局督辦。三十四年(1908年),前往調查蒙疆。[5]任内曾赴日本北海道考察開墾事業。後升候補三品京堂。 宣統二年(1910年),授郵傳部丞,兼充津浦鐵路北段總局總辦。[6]三年(1911年),署理吉林民政使。[7] 民國1912年(民国元年)7月起,朱启钤歷任北京政府陸徵祥内閣、趙秉鈞内閣交通總長[1]:86。1913年7月3日,國務總理趙秉鈞因為宋教仁遇剌事件下台,朱启钤以內務總長之順位代理国務總理,代理兩天後把位子交給新國務總理熊希齡[1]:86。在政治上他屬於梁士詒領導的政治派系交通系。9月,任熊希齡内閣内務總長[1]:86,兼任京都市政督辦等職務。1915年(民国四年)袁世凱稱帝,朱启钤為主要策劃人之一。他決定支持袁世凱稱帝,12月1日成為「大典籌備處」處長[8]。  朱啟鈐愛好建築和交通,負責重建北京市很多重要建築物,包括天安門廣場和中南海大門等保存至今之超級建築;他還參與創建中國最早之警察、最早之公園、最早之博物館等,是中國社會現代化先驅[1]:86。1914年他主持创建中国第一个公园:北京中央公园(今北京中山公园),创建中国第一所博物馆:故宫古物陈列所(后并入故宫博物院)[9]。1915年他主持拆正阳门瓮城。 1916年6月,隨著袁世凱迅速滅亡,朱啟鈐成為助袁世凱稱帝之「四凶」之一,被新大總統黎元洪下令通缉,朱啟鈐政治生命從此走下坡路[1]:87。朱啟鈐逃到天津英租界。1917年参与经营中兴煤矿股份有限公司和中興輪船公司。1918年(民国七年)3月,朱啟鈐被代理大總統馮國璋赦免[10][1]:87,遂于4月回到北京[11]。同年8月,朱启钤當選安福国会参議院副議長,還发起国人开发北戴河等工程。翌年2月南北和談時,朱启钤任北京政府方面總代表,在上海同南方政府代表唐紹儀交涉。5月和谈破裂后,他再到天津隠居。此後,朱启钤在實業界活動,開辦山東中興輪船公司和煤礦公司總經理[1]:87。 1930年,朱启钤創辦研究中國古代建筑的學術機構——中國營造學社,並任社長。學社中堅為建築學家梁思成和林徽因夫婦[1]:87。同年,他被张学良委任为北平市长(未就任)。日本侵華,朱启钤拒絕出面主政,直至日本人投降[1]:87。他留在中國大陸[1]:87。 1949年後,曾任全国政协委员。1962年被国务院总理周恩来接见。1964年2月26日病逝于北京,享年93岁。 家族

著作

參考文獻

外部链接

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||