|

Mystères d'Osiris

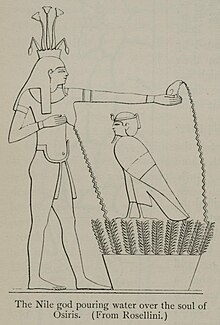

Les Mystères d'Osiris sont des festivités religieuses célébrées en Égypte antique en commémoration du meurtre et de la régénération d'Osiris. Le déroulement des cérémonies est attesté par des sources écrites variées, mais le document majeur est le Rituel des mystères d'Osiris au mois de Khoiak, une compilation de textes du Moyen Empire gravés durant la période ptolémaïque dans une chapelle haute du temple de Dendérah. Dans la religion égyptienne, sacré et secret sont intimement liés. De ce fait, les pratiques rituelles sont hors d'atteinte des profanes, car réservées aux prêtres, seuls habilités à pénétrer dans les sanctuaires divins. Le mystère théologique le plus insondable, le plus empreint de précautions solennelles, est la dépouille d'Osiris. D'après le mythe osirien, cette momie est conservée au plus profond de la Douât, le monde souterrain des morts. Chaque nuit, durant son voyage nocturne, Rê le dieu solaire vient s'y régénérer en s'unissant momentanément à Osiris sous la forme d'une âme unique. Après l'effondrement de l'Ancien Empire, la ville d'Abydos devient le haut-lieu de la croyance osirienne. Chaque année s'y tient alors un ensemble de processions publiques et de rituels secrets mimant la passion d'Osiris et ordonnés selon les rituels funéraires royaux memphites. Durant le premier millénaire avant notre ère, les pratiques d'Abydos se diffusent dans les principales villes du pays (Thèbes, Memphis, Saïs, Coptos, Dendérah, etc.) Sous les Lagides, chaque ville réclame de posséder un lambeau de la sainte dépouille ou, à défaut, les lymphes qui s'en sont écoulées. Les Mystères se fondent sur la légende du dépiècement du cadavre d'Osiris par Seth et sur la dissémination de ses membres à travers toutes les régions du territoire égyptien. Retrouvés un à un par Isis, les membres disjoints sont rassemblés en une momie dotée d'une puissante force vitale. La régénération de la dépouille osirienne par Isis-Chentayt, la « veuve éplorée », est pratiquée chaque année durant le mois de Khoiak, le quatrième du calendrier nilotique (situé à cheval sur nos mois d'octobre et de novembre). Au sein des temples, les officiants s’attellent à fabriquer de petites figurines momiformes, appelées « Osiris végétants », destinées à être pieusement conservées durant toute une année. Ces substituts du corps osirien sont ensuite inhumés dans des nécropoles spécialement dédiées, les Osiréions ou « Tombeaux d'Osiris ». Les Mystères sont observés durant l'amorce de la décrue du Nil, quelques semaines avant que les champs puissent à nouveau être ensemencés par les paysans. Chaque ingrédient entrant dans la composition des figurines (orge, terre, eau, dattes, minéraux, aromates) est doté d'un fort symbolisme, en relation avec les principaux cycles cosmiques (révolution solaire, phases lunaires, crue nilotique, germination). Leur mélange et leur moulage sous la forme du corps d'Osiris ont pour but d'invoquer les forces divines assurant le renouvellement de la vie, la renaissance de la végétation ainsi que la résurrection des morts. L’égyptosophie européenne Durant l'Antiquité, des auteurs de culture grecque tels Hérodote, Diodore de Sicile, Plutarque et Jamblique ont développé l'idée que l'Égypte, du fait de l'ancienneté de sa civilisation, est le berceau originel de tous les savoirs théologiques, mythologiques et rituéliques. Cette vision est parfois qualifiée d'« égyptosophie », un mot-valise forgé à partir des termes « Égypte » et « philosophie ». Depuis la Renaissance, cette manière d'appréhender l'histoire des religions a grandement marqué la culture occidentale. Son influence est plus particulièrement manifeste auprès d'individus engagés dans les voies de l'hermétisme, de l'ésotérisme et de la pseudo-science[n 1]. L'égyptosophie a ainsi influencé des courants spirituels plus ou moins occultes comme l'alchimie[1], la Rose-Croix[2], la Franc-maçonnerie[3],[4] ou la théosophie[5]. Depuis la décolonisation de l'Afrique, cette idée est aussi devenue la pierre d'angle des théoriciens afrocentristes et kémitistes ; ces derniers étant en quête d'une « renaissance africaine » basée sur un retour aux antiques enseignements égyptiens[6]. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, le cliché de « l'Égypte, pays des mystères » se diffuse dans l'Europe des Lumières. Ce lieu commun s'expose le plus parfaitement dans l'opéra La Flûte enchantée de W. Mozart et E. Schikaneder, créé en 1791[7]. Au milieu de l'œuvre, les initiés Tamino et Pamina voient leur vision du monde bouleversée par leur initiation aux Secrets par Sarastro, grand-prêtre du Royaume de la Lumière et adorateur des dieux Isis et Osiris[n 2]. À la même époque, les francs-maçons croient déceler dans les « mystères égyptiens » l'existence d'une religion double. Au sein d'une fausse religion polythéiste réservée au peuple, aurait existé une vraie religion monothéiste réservée à un cercle restreint d'initiés. Pour la masse des incultes, la religion est axée sur la piété, les fêtes et les sacrifices aux divinités. Il ne s'agirait là que de simples coutumes destinées à maintenir la paix sociale et la pérennité de l'État. En parallèle, dans la pénombre souterraine des cryptes, sous les temples et les pyramides, les prêtres égyptiens auraient dispensé aux élites en quête de vérité, des formations morales, intellectuelles et spirituelles, lors de cérémonies initiatiques[8],[n 3]. Les Mystères face à la science égyptologiqueSources textuelles Depuis les années 1960, la connaissance scientifique des mystères égyptiens a considérablement progressé grâce à l'étude attentive d'inscriptions laissées sur des papyrus ou sur des parois de temples et tombeaux. De nombreux apports philologiques et archéologiques ont mis à mal les clichés européens sur les « Mystères d'Osiris », en révélant la nature véritable des rituels et les pratiques effectives des prêtres égyptiens. Dans les années 1960, la communauté égyptologique a porté à la connaissance générale plusieurs textes majeurs ; d'abord, la traduction en langue française, par Émile Chassinat, du Rituel des mystères d'Osiris au mois de Khoiak, une compilation d'inscriptions tentyrites (ce travail remonte aux années 1940 mais n'est paru à titre posthume qu'en 1966 et 1968, en deux volumes, sous les presses de l'IFAO[9]) ; ensuite les importantes publications du Papyrus N.3176 du Louvre par Paul Barguet en 1962[10], du Papyrus Salt 825 par Philippe Derchain en 1964-1965[11] et du Cérémonial de glorification (Louvre I.3079) par Jean-Claude Goyon en 1967[12]. Ces travaux ont depuis été augmentés d'ouvrages plus récents comme la publication exhaustive des textes des chapelles osiriennes de Dendérah par Sylvie Cauville en 1997[13], par la thèse de Catherine Graindorge sur le dieu Sokaris à Thèbes en 1994[14] et les apports de Laure Pantalacci (1981)[15], de Horst Beinlich (1984)[16] et de Jan Assmann (2000)[17] sur les reliques osiriennes. Parallèlement, l'archéologie des vestiges liés au culte d'Osiris a enrichi la connaissance des espaces dédiés aux rituels des mystères telles les catacombes de Karnak et d'Oxyrhynque[18]. Rituel des mystères de l’Osiréion de Dendérah Dans le milieu académique de l'égyptologie, la connaissance des « Mystères d'Osiris » s'appuie principalement sur les inscriptions tardives des temples de la période gréco-romaine. Parmi ces données, les textes des six chapelles de l’Osiréion de Dendérah (situées sur le toit du temple d'Hathor) constituent la source majeure. La compréhension du rituel, de ses variantes locales et de son contexte religieux, s'appuie surtout sur le Rituel des mystères d'Osiris gravé à l'extrême fin de la période ptolémaïque. Cette source est riche en détails, mais se montre souvent confuse, car il s'agit d'une compilation de sept livres d'origines diverses (Busiris et Abydos) et d'époques différentes (Moyen Empire et période ptolémaïque). L'inscription se présente comme une succession de cent cinquante-neuf colonnes de hiéroglyphes disposées sur trois des quatre parois d'une cour à ciel ouvert (première chapelle orientale). La première traduction d'envergure en langue française est donnée en 1882 par Victor Loret, sous le titre Les fêtes d'Osiris au mois de Khoiak[19]. Cependant, la traduction commentée d'Émile Chassinat, Le Mystère d'Osiris au mois de Khoiak (834 pages), publiée tardivement en 1966 et 1968, demeure l'ouvrage de référence[20]. En 1997, cette traduction est modernisée, quoique presque inchangée, par Sylvie Cauville dans sa publication exhaustive et commentée des textes des chapelles osiriennes de Dendérah[21]. Nature des mystères égyptiensRites secrets La civilisation égyptienne a indéniablement connu des rites secrets. La majeure partie des gestes cultuels exécutés par les prêtres sont accomplis derrière les murs des temples, en absence de tout public. Le peuple n'a généralement pas accès au temple. Les jours de fêtes, la foule est admise à entrer dans les avant-cours, mais jamais dans le saint des saints du sanctuaire. Dans la mentalité égyptienne, djeser le « sacré » et seshta le « secret » sont deux notions qui vont de pair. Le terme « sacré » signifie aussi « séparer » ou « tenir à l'écart ». Le sacré est donc, par essence, quelque chose que l'on doit tenir à l'écart du profane. La puissance divine n'est pas seulement cantonnée au Ciel ou à l'au-delà. Sa présence se manifeste aussi sur Terre parmi les humains. Les temples, pour les dieux, et les nécropoles, pour les ancêtres, sont des lieux où les prêtres exercent leurs rôles de médiateur entre le genre humain et les forces de l'invisible. Ce sont des lieux à part, tenus à l'écart de la majorité des vivants, leur accès étant soumis à des restrictions de toutes sortes comme la pureté corporelle, le jeûne, l'obligation de silence[22]. Cette nette distinction entre lieux sacrés et monde profane a conduit les anciens Égyptiens à doter la sacralité d'une forte obligation de secret. Les prêtres qui accomplissent les rites dans les temples sont donc soumis au silence. Ils ne doivent rien dire de ce qu'ils font. Dans le Livre des Morts, le prêtre défunt se félicite d'avoir participé aux cérémonies cultuelles dans les principales villes du pays et souligne qu'il n'a rien divulgué de ce qu'il a fait, vu et entendu[23].

— Livre des Morts, chap 133. Traduction de Paul Barguet[24]. Secrets cosmiquesParcours solaireLes deux plus grandes puissances divines, les plus secrètes et les plus inaccessibles, sont Rê, le dieu Soleil et Osiris d'Abydos, le souverain des morts. Dans son traité Les mystères d'Égypte, consacré aux religions égyptienne et babylonienne, le philosophe néoplatonicien Jamblique, résume en une courte formule les deux plus grands mystères de la croyance égyptienne :

— Jamblique, Les Mystères d'Égypte, VI, 7.  La course du Soleil a inspiré aux Égyptiens une littérature religieuse très abondante et développée. On peut cependant établir une nette distinction quant à leurs destinataires. Certains textes sont manifestement destinés au plus grand nombre. Il s'agit d'hymnes au Soleil, des prières adressées à l'astre à des moments particuliers de la journée, le matin quand l'astre apparaît hors des montagnes de l'horizon oriental, à mi-course pour célébrer sa culmination et le soir lorsqu'il disparaît à l'horizon occidental. Pour la plupart des hymnes, il s'agit d'inscriptions gravées à l'entrée des tombeaux, sur des stèles placées à l'intérieur ou à l'extérieur de chapelles ou, encore, sur les papyrus du Livre des morts. Accessibles à tous, ces textes ne prétendent pas transmettre ou passer sous silence un enseignement secret. L'autre groupe de textes codifie et transmet un savoir réservé au seul pharaon[25]. Il s'agit des « Livres de l'au-delà » : le Livre de l'Amdouat, le Livre des Portes, le Livre des cavernes, etc. Leurs images et leurs textes ornent exclusivement les parois des tombeaux des souverains du Nouvel Empire. Ils présentent, heure par heure, le voyage nocturne du Soleil à travers les contrées de l'au-delà[n 5]. Cette littérature secrète expose le plus occulte des savoirs, la régénération du Soleil au fond de la Terre, c'est-à-dire son renouveau nocturne dans un circuit qui relie la fin au début dans une existence libérée de la mortalité. Au milieu de la nuit, l'astre solaire s'unit passagèrement à la momie d'Osiris. De cette union, il tire la force de vie nécessaire à sa régénération. Contrairement aux autres morts, le Soleil ne devient pas Osiris mais repose en lui, un bref instant, en une âme unique connue sous le nom de « ba réuni », réunion de Rê et Osiris ou sous l'aspect d'une momie criocéphale dénommée « Celui à la tête de bélier »[26] :

— Livre des morts, chapitre 15 (extrait). Cadavre osirien D'après la littérature occulte des Livres de l'au-delà, le plus grand secret, le mystère le plus insondable des croyances égyptiennes, est la dépouille momifiée d'Osiris. Dans ces textes, le dieu soleil est « Celui dont le secret est caché », le monde souterrain étant le lieu « qui abrite le secret ». Le mot « secret » désigne ici le cadavre osirien sur lequel chaque nuit vient se poser l'astre fatigué :

— Livre des Portes Les Égyptiens avaient pour usage de ne pas parler de la mort d'Osiris. D'une manière générale depuis les Textes des pyramides et jusqu'aux documents gréco-romains, le meurtre d'Osiris, son deuil et son tombeau ne sont évoqués que par des allusions ou par d'habiles périphrases. On peut ainsi lire « Quant à l'arbre-ârou de l'Occident, il se dresse pour Osiris pour l'affaire qui est arrivée sous lui. » (Papyrus Salt 825). L'affaire en question est, évidemment, l'inhumation d'Osiris, l'arbre étant planté sur l'emplacement du tombeau divin. Les Égyptiens usaient aussi d'euphémismes, surtout à l'époque tardive. Ainsi au lieu de dire « il est arrivé malheur à Osiris », le propos est inversé en disant « il est arrivé malheur à l'ennemi d'Osiris ». En postulant que la parole et l'écrit avaient en eux une puissance magique, les Égyptiens craignaient que le simple fait de parler d'un épisode mythique comme la mort d'Osiris risque de le faire advenir à nouveau par simple énonciation. Dans le Papyrus Jumilhac, le meurtre d'Osiris est ainsi éludé : au lieu d'écrire « Alors Seth renversa Osiris à terre », le scribe écrit « Alors il renversa les ennemis d'Osiris à terre »[27]. Initiation aux mystères Les textes égyptiens ne disent rien de l'existence d'une cérémonie initiatique qui aurait permis à un nouveau prêtre d'accéder pour la première fois au temple et à ses secrets théologiques. Il faut attendre le IIe siècle, sous le règne de l'empereur romain Hadrien, pour rencontrer un texte de ce type. La source n'est pas égyptienne, mais le contexte est égyptisant. Il s'agit de l'initiation de Lucius, le personnage principal de L'Âne d'or, un roman rédigé au IIe siècle par Apulée de Madaure. La scène se passe non pas en Égypte, mais en Grèce, à Cenchrées, où se trouvait alors un temple d'Isis. Dans ce contexte grec, il semble que les adeptes hellènes des dieux égyptiens ont réinterprété les rites funéraires nilotiques, pour les mettre en scène en une initiation des vivants et non pas en tant qu'enterrement des morts. La cérémonie apparaît comme une mort anticipée et une descente aux enfers en vue d'approcher la divinité solaire lors de son union avec Osiris. La question de l'existence, en Égypte même, de rituels initiatiques reste largement controversée. Alors que l'idée de l'initiation est largement acceptée dans les cercles de l’égyptosophie, cette éventualité est majoritairement refusée par les tenants de l'égyptologie académique. À Alexandrie et en Grèce, dans une interprétation syncrétique, il est probable que les rituels osiriens aient fusionné avec les mystères grecs, tels ceux d'Éleusis où de jeunes impétrants étaient éprouvés psychologiquement lors de cérémonies nocturnes, avant de recevoir une révélation sur le monde divin. Il n'y a donc pas de sources écrites égyptiennes évoquant une initiation des prêtres à l'époque pharaonique. Pour l'égyptologue allemand Jan Assmann, il n'est cependant pas aberrant de penser que les anciens Égyptiens ont acquis de leur vivant les secrets de l'au-delà, en vue de se préparer à la mort. On peut alors imaginer que le myste égyptien était conduit, lors d'un voyage symbolique, dans des salles souterraines, telles l’Osiréion d’Abydos, les cryptes des temples tardifs, ou dans d'autres lieux richement décorés d'illustrations mystiques et symboliques[28]. Mystères d'Osiris en AbydosÀ partir du Moyen Empire, un festival religieux annuel se met en place dans la ville d'Abydos, mettant en scène le martyre et la régénération du dieu Osiris. Lors d'opérations rituelles secrètes, des officiants façonnaient des figurines et des simulacres de reliques. Ces objets sacrés étaient conservés durant toute une année au sein du temple. Ils étaient ensuite inhumés après avoir été portés en procession vers une nécropole spécialement dédiée. Avec l'importance croissante du culte d'Osiris, ces mystères prirent une importance nationale en s'exécutant concomitamment dans toutes les villes du pays durant le mois de Khoiak. HistoriqueAbydos, ville sainte Chaque année, durant le mois de Khoiak, dans la ville d'Abydos, se tenaient des célébrations durant lesquelles la statue d'Osiris était portée en procession, hors de son temple, jusqu'à la tombe osirienne de Ro-Peker, probablement localisée dans la zone funéraire connue sous le nom moderne de Oumm el-Qa'ab. Durant le Moyen Empire, une période historique couvrant les XIe et XIIe dynasties, les anciens Égyptiens ont assimilé la tombe du roi Djer de la Ire dynastie au tombeau mythique d'Osiris. Cette identification trouve certainement son origine dans l'ancienneté du tombeau royal, car plus d'un millier d'années séparent les deux époques en question. Lors de fouilles menées en 1897-1898, l'archéologue français Émile Amélineau a découvert, dans le tombeau mythique, une statue d'Osiris gisant sur son lit funéraire[29]. Cette découverte reste cependant controversée, la datation de cette œuvre n'étant pas formellement établie[n 6]. Les pèlerins affluaient de tout le pays pour assister aux processions et commémoraient leur passage par des stèles disposées dans des chapelles édifiées le long de la route cérémonielle. Ces festivités ont été célébrées durant tout le Nouvel Empire, excepté toutefois durant la période amarnienne. Sous la XIXe dynastie, la munificence pharaonique dota la cité de nouveaux complexes cultuels, tels que le temple de Séthi Ier et l'Osiréion. À la fin de la période ramesside, les crises dynastiques interrompirent le succès d'Abydos, mais les festivités retrouvèrent leur lustre grâce à la stabilité politique de la période saïte, durant laquelle fleurirent à nouveau de nombreuses stèles mémorielles[30]. Origines de la prépondérance d'Abydos La renommée religieuse des Mystères osiriens d'Abydos[n 7] remonte à la Première Période intermédiaire, une époque de troubles sociaux issue de la déliquescence des institutions étatiques de l'Ancien Empire. Auparavant, durant l'âge prospère de la monarchie pharaonique, de splendides nécropoles constituées de mastabas s'organisaient autour des pyramides memphites. Ces lieux d'éternité permettaient à tout notable décédé de bénéficier du voisinage immédiat du culte funéraire royal et de profiter de la généreuse redistribution des offrandes alimentaires. Avec la disparition de ces nécropoles, Abydos, l'antique cimetière des premiers pharaons (époque thinite), prend symboliquement le relais en devenant la nécropole idéale à laquelle tout dignitaire doit se référer pour espérer un salut post-mortem. Le dieu Osiris, le parangon mythique des pharaons morts, devient le grand dieu de la nécropole en évinçant le dieu chacal Khentymentiou. Les Mystères d'Abydos, centrés sur le martyre d'Osiris, ne sont en effet rien d'autre que la transposition du rituel funéraire royal du temps des pyramides en un rituel divin répété annuellement. À la même époque, à Memphis, se développe autour de Sokar, le dieu faucon momifié, une fête funéraire annuelle similaire. La structure de base est la même. À la place de la dépouille du pharaon mort, se met en place un rituel basé sur un simulacre de corps, une effigie momiforme façonnée durant huit jours, suivie d'une veillée liturgique durant une nuit sacrée (fête Haker à Abydos ; fête Netjeryt à Memphis) et d'une procession funéraire destinée à convoyer l'effigie vers son tombeau (grâce à la barque neshmet à Abydos et la barque henou à Memphis)[31]. Sortir au jour À partir du Moyen Empire, s'impose auprès des anciens Égyptiens l'idée que la fête religieuse est une période sacrée durant laquelle les ancêtres peuvent « revenir au jour » (peret em herou) depuis le monde souterrain des morts afin de participer aux célébrations festives exécutées par les vivants, leurs descendants. Pour la durée de la fête, l'opposition entre l'ici-bas et l'au-delà est abolie ou, pour le moins, amoindrie. Les statues des divinités sortent de la solitude de leurs sanctuaires et apparaissent à la foule. Les vivants visitent leurs défunts dans les nécropoles. Les Akh (« esprits ancestraux »), grâce à leur Ba (« âme »), rendent la pareille aux humains en participant, en famille, aux banquets et aux réjouissances. Au Moyen Empire, des stèles mentionnent le souhait de participer post-mortem aux grandes fêtes religieuses des « Mystères d'Abydos » lesquelles sont la réitération annuelle du mythe d'Osiris par la grâce du rite. Le moment fort de cet événement mystique est la procession d'une statue d'Osiris dans une barque portative depuis son temple d'Abydos vers la butte sacrée de Ro-Peqer (le tombeau mythique du dieu), située à moins de deux kilomètres au sud de la ville sainte. Selon le mythe, le dieu a été assassiné par son frère Seth et régénéré par son épouse Isis sous la forme d'une momie éternelle déposée en ce lieu. Par la suite, durant le Nouvel Empire, ce désir de participer conjointement, vivants et ancêtres, à un moment festif, s'étend à d'autres célébrations (fêtes abydéennes, thébaines, memphites et autres) tout en laissant la prépondérance religieuse aux « Mystères d'Abydos ». Ce fait marque durablement la pensée funéraire égyptienne jusqu'à la fin de la civilisation antique et s'exprime, le plus parfaitement, dans le corpus du Livre des Morts ou « Livre pour sortir au jour », sorte de vade-mecum montrant la géographie, les dangers, les esquives et les chemins de l'au-delà aux défunts désireux d'aller et venir entre les deux mondes[32]. Culte national Durant le premier millénaire avant notre ère, bien que l'Égypte antique soit à son crépuscule, elle reste une civilisation vivante où les croyances religieuses connaissent de profondes mutations. À partir du VIe siècle, le pays du Nil perd peu à peu son indépendance politique en étant la victime d'une succession d'occupations étrangères (Perses, Nubiens, Macédoniens, Romains). Les élites égyptiennes, déclassées politiquement par ces autorités extérieures, se réfugient alors au sein des temples pour conserver leurs revenus, leur prestige et leur statut social. Cette cléricalisation de la culture conduit à la production d'intenses réflexions théologiques[33]. Les anciennes traditions sont repensées et développées en un système symbolique très complexe, basé notamment sur le mythe du démembrement d'Osiris et la diabolisation du dieu Seth[n 8]. La culture écrite des hiéroglyphes s'en trouve profondément modifiée, avec un nombre de signes multiplié par dix. L'apprentissage de l'écriture devient un art extrêmement difficile nécessitant une dizaine d'années d'études. Il est probable que cette complexification produisit une coupure entre la masse du peuple égyptien et les prêtres occupés à leurs spéculations magico-religieuses derrière les murs d'enceinte des temples[n 9]. La mutation la plus importante est l'importance croissante du culte d'Osiris. La dévotion qu'on lui porte quitte le domaine funéraire, où il était strictement cantonné depuis l'Ancien Empire, pour atteindre des individus en quête d'une religion de salut. La croyance osirienne se diffuse hors de ses métropoles d'origine que sont Abydos, la méridionale et Busiris, la septentrionale, pour atteindre toutes les villes du pays où, au sein de chaque temple, se développent des chapelles dédiées spécifiquement aux Mystères[18]. L'exemple le plus fameux est l’Osiréion de Dendérah, un complexe de six chapelles situées sur le toit du temple d'Hathor[34]. Déroulement des festivités abydéennesStèle d'IkhernofretDurant le Moyen Empire, les pharaons Sésostris Ier, Sésostris III et Amenemhat Ier manifestent un grand intérêt envers la ville sainte d’Abydos et son temple dédié à Osiris-Khentymentyou. Ils envoient sur place des hommes de confiance ayant pour mission de combler de richesses le temple, d’entreprendre des rénovations et surtout de conduire, en y prenant une part active, les processions rejouant les mystères du martyre d’Osiris. Un des plus importants témoignages de cette époque est la stèle du trésorier Ikhernofret, découverte à Abydos et à présent exposée à l'Ägyptisches Museum de Berlin.

— Stèle d'Ikhernofret (extrait). Traduction de Claire Lalouette[35]. Les festivités se déroulent sous forme d'une succession de processions, chacune d'elles rappelant un épisode du mythe osirien. Les hauts personnages qui ont été amenés à y participer, s'ils ont témoigné de leur présence par la pose de stèles, ont toutefois placé leurs témoignages écrits sous la protection d'un pieux secret. Plusieurs procédés ont été mis en œuvre afin de garantir la plus grande discrétion possible aux « Mystères d'Abydos ». De nombreux écrits, dont celui d'Ikhernofret, citent dans le désordre les rites et les processions afin qu'ils soient moins compréhensibles. Ces rituels sont, de plus, décrits a minima à l'aide de phrases stéréotypées qui ne dévoilent en rien les détails. Un autre procédé est de rendre méconnaissable un objet sacré comme la barque portative en le camouflant sous une simplification graphique[36]. Processions publiques Les stèles abydéennes ne mentionnent jamais l'assassinat d'Osiris, mais cet épisode devait probablement être joué lors d'une sortie de la statue hors du temple, où des assaillants, partisans de Seth, s'emparaient de la figuration afin de la jeter à terre et de l'y laisser, couchée sur le flanc. Après cet épisode tragique, les stèles mentionnent la sortie processionnelle du péret tepyt, aussi dénommée « Sortie d'Oupouaout » ou « Sortie du Sem ». Un haut personnage jouant le rôle du dieu canin Oupouaout, l'« Ouvreur de Chemins », vient sauver son père Osiris en éloignant les assaillants et en pratiquant, sur la statue, les rites de la momification. La divinité canine est ici une manifestation d'Horus qui combat, au nom de son père Osiris, ses ennemis séthiens. Les forces hostiles et ennemies sont, peut-être, symboliquement écrasées lors d'un rituel magique où des statuettes de cire et des vases les représentant sont malmenés, puis détruits. Il fallait ensuite procéder aux funérailles de la statue d'Osiris en la conduisant à son tombeau de Ro-Peker. Cela se déroulait en trois étapes. Lors de la « Grande Sortie » hors du temple, un cortège funéraire conduit par Oupouaout était acclamé par la foule des fidèles. Il fallait ensuite accomplir la traversée en barque d'une étendue d'eau - sans doute le lac sacré du temple - sous la protection de Thot, pour symboliser le passage vers l'au-delà. Pour la dernière partie du trajet, le dieu était déposé sur un traîneau funéraire afin de gagner la nécropole, accompagné par quelques officiants. Le moment culminant des mystères est la mise en œuvre de la régénération d'Osiris dans la « Demeure de l'Or », probablement située près du tombeau. Selon les dires du roi Néferhotep Ier de la XIIIe dynastie, une nouvelle statue était confectionnée à partir d'or et d'électrum. Les textes ne précisent toutefois pas le moment de ce rite, qui devait avoir lieu durant les préparatifs des processions ou après les funérailles de la statue précédente. Durant la nuit de Haker, un officiant était censé capturer l'esprit d'Osiris afin que l'on puisse considérer la statue comme vivante et habitée par le dieu. Cette nuit correspond, dans le culte funéraire, à la nuit de la justification, où le jugement du mort est ritualisé pendant des veillées nocturnes. Cela réalisé, la nouvelle était annoncée aux vivants et aux morts, dans une exultation commune. La statue quittait alors Ro-Peqer dans une barque sacrée afin de gagner le temple[36]. Façonnage de statuettes osiriennes Si les sorties processionnelles des « Mystères d'Abydos » du mois de Khoiak se déroulaient en public, d'autres rites étaient accomplis loin des regards profanes par des officiants formant un cercle confidentiel. Chaque année, durant les journées qui précédaient les processions (ou d'une manière concomitante), de nouvelles statues d'Osiris étaient réalisées à partir d'un mélange de terre, de grains d'orge et d'autres composants précieux. Le façonnage rituel de ces représentations divines constituait le cœur des célébrations abydéennes. La stèle d'Ikhernofret ne livre aucune information quant à l'aspect de ces statues mais spécifie, tout de même, qu'elles étaient ornées d'or et de pierres précieuses :

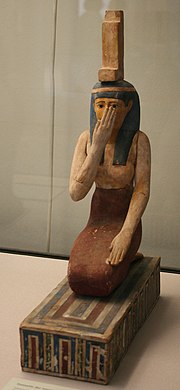

— Stèle d'Ikhernofret (extrait). Traduction de Claire Lalouette[37]. Aucune de ces statuettes n'a été découverte à Abydos lors de fouilles archéologiques. Cette description concorde toutefois avec des artéfacts plus tardifs découverts sur d'autres sites et connus sous la dénomination savante d'« Osiris végétant » (en anglais : Corn mummy ; en allemand : Kornosiris / Kornmumie). Ces derniers, hauts d'une cinquantaine de centimètres, sont fréquemment ornés de feuilles d'or ou placés dans de petits sarcophages dorés à tête de faucon[38]. Reliques d'OsirisLes anciens Égyptiens n'adoraient pas des reliques (parties d'un corps ou effets personnels) qu'aurait laissées derrière lui un saint ou un héros après sa mort. À l'instar des divinités du panthéon, la vénération des ancêtres s'est préférentiellement exercée par la médiation de statues cultuelles. La notion de relique n'est cependant pas absente de la religion. Elle s'appuie principalement sur le mythe du démembrement d'Osiris par Seth. Des traditions attestent ainsi de la présence de telle ou telle partie du corps osirien dans certaines villes du pays. La matérialité de ces reliques s'est manifestée par la fabrication annuelle de figurines du corps d'Osiris et de simulacres de reliques. Mythe du démembrement d'OsirisCommémoration des actions d’Isis La plus large part des cérémonies des « Mystères d'Osiris », exécutées durant le mois de Khoiak, se déroulait au sein des temples à l'abri des yeux profanes. Seul le « Rituel des mystères de Dendérah », gravé sur les murs de l'une des six chapelles osiriennes du temple d'Hathor (époque gréco-romaine), consigne l'essentiel de ces gestes rituels. Ce recueil est une compilation tardive de sept livres qui expose, d'une manière parfois confuse, la confection et l'inhumation de trois figurines sacrées façonnées à l'image du dieu Osiris. Au tournant des XIXe et XXe siècles, des savants tels qu'Alexandre Moret et James George Frazer, ont attribué aux rites des « Mystères d'Osiris » un caractère purement agraire en surinterprétant le texte de Dendérah. L'écriture hiéroglyphique ptolémaïque étant d'un abord difficile, ces deux commentateurs, égarés par des erreurs de traduction dues à Victor Loret, ont doté le « Rituel des mystères » d'un symbolisme excessif qu'il ne comporte pas. Depuis les travaux d’Émile Chassinat, au milieu du XXe siècle, il est maintenant clairement établi que les mystères sont la commémoration du martyre d'Osiris : son démembrement par Seth et ses funérailles après sa reconstitution par Isis et Anubis. Lors du mois de Khoiak, les prêtres reconstituaient (ou rejouaient), au sein des temples, les principaux faits et gestes accomplis par la déesse Isis après le meurtre de son époux. Grâce à de fragiles figurines sacrées, les prêtres renouvelaient chaque année la reconstitution du corps démembré d'Osiris, ainsi que ses somptueuses funérailles[39]. La divinité centrale du rituel est la déesse Isis, mentionnée principalement sous son nom de Chentayt, « Celle qui souffre », un vocable qui désigne la veuve. Par endroits, les textes la dédoublent en parlant d'une « Chentayt de Busiris » et d'une « Chentayt d'Abydos ». C'est ainsi que la confection des figurines osiriennes se déroulait dans une salle du temple dénommée la « Demeure de Chentayt » en présence d'une statue la montrant en train de se lamenter[40]. Quête d'IsisAu début du IIe siècle, le grec Plutarque rapporte une tradition égyptienne qui place l'institution des « Mystères d'Osiris » aux temps mythiques des divinités :

— Plutarque, Sur Isis et Osiris, § 27. Traduction de Mario Meunier[41].  Plutarque offre dans son traité philosophique, Sur Isis et Osiris, la première version narrative du mythe osirien, une histoire seulement évoquée par des allusions disparates dans les sources égyptiennes[42]. Alors qu'Osiris régnait sur le peuple égyptien, son frère Seth, jaloux, décida de l'assassiner afin de pouvoir monter sur le trône royal. Lors d'un banquet, Seth, aidé de soixante-douze comparses, réussit par ruse à enfermer Osiris dans un magnifique coffre qu'il jeta ensuite dans les eaux du Nil[n 10]. La déesse Isis, l'épouse d'Osiris, rechercha le corps de son mari et cette quête l'amena jusqu'à la ville de Byblos située en Phénicie. Isis récupéra le coffre auprès du roi Malcandre et le ramena en Égypte[43]. À partir de là, le récit entre dans la phase cruciale quant à l'institution des Mystères :

— Plutarque, Sur Isis et Osiris, § 18. Traduction de Mario Meunier[44]. Reliques sacréesLe mythe du démembrement d'Osiris par Seth est attesté à travers les textes égyptiens depuis l'époque des Textes des pyramides. Les sources sont toutefois disparates et discordantes selon les lieux et les époques considérés. Le nombre des reliques (12, 14, 16, 26 ou 42) récoltées par Isis ou Anubis, tout comme la répartition des membres à travers le territoire, leur nature même — parties du corps ou régalia (sceptre, couronne) —, sont sujets à d'importantes variations. Les divergences se trouvent parfois même au sein d'une même source s'il s'agit d'une compilation de traditions variées[45]. En l'état des connaissances, la plus ancienne liste de reliques date du Nouvel Empire et se présente sous la forme d'une formule magique où le praticien menace de révéler les secrets des sépultures d'Osiris (Papyrus Chester Beaty VIII). Ce texte cite les villes d'Athribis, d'Héliopolis, de Létopolis, de Mendès et d'Héracléopolis et leur attribue un lot de reliques qui peut aller jusqu'à cinq pour une même ville[46]. Le Papyrus Jumilhac (époque ptolémaïque), qui rapporte les traditions se limitant à la région cynopolitaine (17e et 18e nomes de Haute-Égypte), présente deux listes divergentes de douze et quatorze reliques trouvées à travers le pays grâce aux efforts d'Anubis. Les temples d'Edfou et de Dendérah présentent, quant à eux, le mythe du remembrement d'Osiris sous la forme d'une procession de quarante-deux génies, symboles des quarante-deux nomes du pays, amenant les saintes reliques sous la conduite de pharaon, afin de les réunir[47].

Simulacres de reliquesLorsque Plutarque parle de la quête d'Isis et des membres disjoints d'Osiris, il rend compte de deux explications différentes. La première, évoquée plus haut, affirme que chaque membre trouvé par Isis est bien enterré dans la ville sainte où il fut découvert. La seconde explication considère toutefois que les tombeaux ne contiennent que des simulacres destinés à tromper et à dérouter Seth dans sa folie destructrice :

— Plutarque, Sur Isis et Osiris, § 18. Traduction de Mario Meunier[49] Selon l'historien Diodore de Sicile (Ier siècle), la déesse Isis mit au point une ruse pour tromper les prêtres afin de les encourager à célébrer la mémoire d'Osiris. Chaque fois qu'elle trouvait un membre, elle le momifiait en le plaçant dans un simulacre à forme humaine à la ressemblance d'Osiris :

— Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, I, 21. Traduction de Ferdinand Hoefer[50]. Typologie des figurinesLe Rituel des mystères d'Osiris[n 12] du temple de Dendérah expose les modalités de la fabrication de trois figurines qui correspondent aux dires de Plutarque et Diodore de Sicile exposés plus haut ; deux simulacres du corps entier, le Khentymentiou et le Sokar et un simulacre de la relique, le « Lambeau divin » qui est à interpréter comme le membre d'Osiris spécifique à une ville. Le Khentymentiou La figurine dénommée Khentymentiou représente Osiris dans son aspect de souverain civilisateur, le pharaon qui a tiré le peuple égyptien de la barbarie des premiers âges[51]. Elle est confectionnée à partir d'un moule de deux pièces en or ayant l'aspect d'une moitié de momie coupée de haut en bas. Une des pièces servait à mouler le côté droit de la figurine, l'autre le côté gauche. Les deux parties mises ensemble, la figurine prenait l'apparence d'une momie à visage humain, coiffée de la couronne blanche. Les deux pièces du moule sont utilisées comme des jardinières dans lesquelles des graines d'orge sont mises à germer, dans un terreau de sable maintenu humide par des arrosages journaliers (du 12 au 21 Khoiak). Les pousses ayant germé, les deux moitiés sont liées ensemble pour lui donner sa forme finale[52]. Les dimensions du Khentymentiou sont modestes, au total une coudée de haut et deux palmes de large soit 52 × 15 cm (Livre II, 17)[53]. Le moule permet de nommer la figurine grâce à une inscription gravée sur la poitrine : « Roi de Haute et Basse-Égypte, Pharaon Sokar, aimé de l'engendreur qui s'est engendré lui-même » (Livre V, 41). Le Lambeau divinD'après le Rituel des Mystères de Dendérah, le sepy netjer ou « Lambeau divin » est de même composition que le Khentymentiou (orge et sable). Il est moulé dans un coffret carré composé de deux parties symétriques en bronze mesurant chacune 28 cm de côté pour 7,4 cm de hauteur. Selon Émile Chassinat, le « Lambeau » est sans doute la représentation symbolique de l'ensemble des quatorze reliques du corps d'Osiris[54]. Les deux figurines du Khentymentiou et du « Lambeau » demeurent ensemble, entre le 12 et le 21 Khoiak, dans une cuve-jardin carrée en grauwacke ; elle est large de 65 cm et profonde de 28 cm et percée au fond afin de permettre l'évacuation de l'excès d'eau des arrosages quotidiens. La cuve repose sur quatre piliers et, sous elle, est déposée une sorte de bassine en granite qui recueille le liquide en excès[55].  Selon l'égyptologue belge Pierre Koemoth[56], il semble que le « Lambeau divin », en tant que relique du corps démembré d'Osiris, pouvait être matérialisé par une plante lors des cérémonies de Khoiak. Le lambeau était sans doute recherché par les prêtres sur les bords du Nil en imitation de la quête d'Isis. Les textes égyptiens sont obscurs à ce sujet, mais un passage du Papyrus Jumilhac paraît évoquer ce fait :

Une inscription de la Procession des canopes, figurant dans l’Osiréion de Dendérah, fait dire à Rê Horakhty qu'il a découvert le cubitus d'Osiris dans les roselières de la région d'Héliopolis :

Ici, la relique apparaît sous la forme du roseau (is), une plante à tige rigide. Ce fait est à mettre en lien avec des expressions langagières égyptiennes telles qes en isy (« os du roseau ») qui sert à désigner les tiges de cette plante ou qes en khet (« os des arbres ») pour nommer les branches[58]. Le cérémonial de l’Inventio Osiridis ou « découverte d'Osiris », est bien connu des rituels gréco-égyptiens des cultes isiaques[59]. Plutarque rapporte, certes pour la nuit du 19 Hathyr, que les croyants pensaient pouvoir retrouver Osiris dans les eaux du Nil :

— Plutarque, Sur Isis et Osiris, § 39 (extrait). Traduction de Mario Meunier[60]. Le SokarLa figurine Sokar (ou Sokaris) représente le roi Osiris dans son rôle de souverain divin et protecteur des morts[51]. Selon Émile Chassinat, le Sokar est la représentation du corps d'Osiris démembré par Seth et reconstitué par Isis. Cette figurine est moulée à partir d'une pâte compacte et ductile, faite de sable et de dattes écrasées, dans laquelle sont aussi incorporés d'autres ingrédients coûteux dont vingt-quatre pierres et minéraux précieux[61]. Le moule du Sokar est de la même longueur que celui du Khentymentiou, à savoir une coudée (52,5 cm). Son aspect est toutefois différent. Une des pièces sert à mouler la face avant du corps et l'autre la face arrière. Mises ensemble, la statuette du Sokar prend ainsi la forme d'une momie à tête humaine coiffée du némès, avec un uræus sur le front, et tenant dans ses deux mains la crosse et le fouet croisés sur la poitrine (Livre III, 32-33)[62]. Le Rituel des mystères d'Osiris nous a laissé trois recettes de la pâte servant à sa fabrication (Livre III, 33-35 ; Livre VI, 117-121 et Livre VII, 135-144), la dernière, exposée ci-dessous, est la plus détaillée.

— Rituel des mystères d'Osiris, Livre VII, col. 133-144. Traduction de Sydney H. Aufrère[63]. Lieux de célébrationsLa connaissance scientifique des « Tombeaux d'Osiris », où les figurines du dieu sont définitivement ensevelies, s'est enrichie grâce aux fouilles archéologiques françaises à Karnak en 1950-51 et depuis 1993, et celles hispano-égyptiennes à Oxyrhynque depuis 2000. D'autres sites sont attestés par l'archéologie, telle la ville de Coptos. Villes saintesSeize villes

Références : Émile Chassinat, Le mystère d'Osiris au mois de Khoiak, Le Caire, IFAO, 1966, pages 91 à 98.  Selon le Rituel des mystères d'Osiris, les fêtes osiriennes du mois de Khoiak sont célébrées « dans tous les nomes des seize membres du dieu et dans les nomes divins » (Livre I, 14), ou « dans tous les nomes d'Osiris » (Livre VI, 100), c'est-à-dire les seize provinces égyptiennes où, selon le mythe, sont conservés depuis la quête d'Isis les lambeaux du corps d'Osiris mis en pièces par Seth. Ce nombre est symbolique ; Pline l'Ancien rapporte que la crue du Nil varie selon les années de une à seize coudées de hauteur, seize étant le nombre optimal pour espérer de bonnes récoltes après le retrait des eaux[n 13]. Le nombre seize marque une volonté de se limiter aux villes les plus prestigieuses. Mais, avec le développement du culte d'Osiris au cours du premier millénaire avant notre ère, tous les sanctuaires régionaux se sont ralliés au culte d'Osiris et ont intégré les rituels de Khoiak à leurs traditions cultuelles, comme en témoignent l’Osiréion de Dendérah, aménagé sur la terrasse du temple d'Hathor, ou l’Osiréion de Thèbes, édifié dans l'enceinte d'Amon-Rê à Karnak[64]. Rites locauxLe texte de Dendérah donne un aperçu général des mystères osiriens, mais ne fournit que très peu de renseignements sur les particularités locales de ces célébrations. Sur la vingtaine de villes mentionnées, le recueil dégage néanmoins deux groupes de rituels distincts. Le premier groupe géographique suivait les rites d'Abydos et rassemblait des villes de Haute et de Basse-Égypte comme Éléphantine, Coptos, Cusæ, Héracléopolis, Létopolis, le IVe nome de Basse-Égypte, Bubastis, Héliopolis et Athribis. Le second, plus modeste, regroupait les villes de Busiris et Memphis[65]. Quelques villes ne suivaient pas la règle générale. À Saïs, la figurine du Khentymentiou n'était pas élaborée à partir d'un mélange de terre et d'orge, mais modelée par un sculpteur à partir d'argile mélangée avec de la résine de térébinthe et parsemée de grains d'orge (Livre II, 30-31). À Diospolis, le « Lambeau divin » était remplacé par une représentation faite à partir d'un pain parfumé d'aromates (Livre I, 6-7)[66]. BousirisLe site de Bousiris, situé dans le Delta du Nil, n'a livré que très peu d'éléments archéologiques[67]. D'après des indications fournies par le Rituel des mystères d'Osiris, le tombeau d'Osiris à Bousiris se présentait sous la forme d'une chapelle abritée sous un arbre sacré (Douât supérieure) et d'une crypte située sous un tumulus (Douât inférieure). Douât supérieure À partir du vingt-quatre Khoiak et durant les sept derniers jours du mois, les effigies sacrées de l'année précédente reposent en un lieu nommé « Douât supérieure ». Il s'agit peut-être d'une sorte de chapelle-tombeau située à côté d'un arbre sacré et qui servait alors de lieu d'inhumation provisoire en attente du trente Khoiak, jour des dernières cérémonies. Durant cette semaine, la figurine du Sokar-Osiris est connue sous l'expression « Unique dans l'acacia ». Un bas-relief de l’Osiréion de Dendérah montre la figurine dans son sarcophage, couchée dans un arbre. Les branches s'étalent au-dessus et en dessous de la pseudo-momie, tout autour du cercueil, sans doute pour faire comprendre qu'Osiris est placé sous la protection de cet arbre. Cette figuration rappelle l'épisode mythique rapporté par Plutarque où, à Byblos, un tamaris avait grandement activé sa croissance afin de cacher, à l'intérieur de son bois, le sarcophage contenant la dépouille d'Osiris (Plutarque, Sur Isis et Osiris, § 15. Traduction de Mario Meunier)[68]. Douât inférieure Le Rituel des mystères d'Osiris indique que la figurine sacrée de l'année précédente est définitivement inhumée durant la nuit du trente Khoiak dans un lieu nommé « Douât inférieure ». Dans la ville de Busiris, il s'agit d'une crypte située sous une butte sacrée plantée d'un ou plusieurs arbres ished, probablement des balanites :

— Rituel des mystères d'Osiris, Livre V, 80-82. Traduction d'Émile Chassinat[69]. D'après la description livrée par le texte du rituel, la crypte busirite était un bâtiment de pierre recouvert par une colline artificielle. Le niveau du sol devait être plus bas que celui de l'entrée afin de permettre la stagnation des eaux lors de la crue du Nil durant le mois de Khoiak pendant lequel se déroule l'inhumation. Le monticule de sable avait sans doute pour but de maintenir émergé le petit sarcophage de la figurine[70]. AbydosOu-Peker(Coordonnées géographiques : 26° 10′ 30″ N, 31° 54′ 32″ E)  Depuis les fouilles archéologiques d’Émile Amélineau, en 1897, il est généralement admis que le site de Ou-Peker est à localiser à Oumm el-Qa'ab sur le site de l'ancienne nécropole royale des souverains thinites. Dans ce cimetière aménagé au pied des montagnes du désert Libyque, les anciens Égyptiens ont assimilé le tombeau du roi Djer de la Ire dynastie à l’Areq-heh, le tombeau abydéen d'Osiris. Une voie processionnelle, ou peut-être un canal, reliait le temple d'Osiris à ce tombeau. Sur de nombreuses stèles, des défunts déclarent souhaiter passer par le site de Ou-Peker afin d'y recevoir, durant les journées de Khoiak, une couronne de justification. Cette couronne offerte par Osiris est un symbole de légitimité et d'éternité. Elle devait être tressée à partir de rameaux prélevés sur les arbres qui poussaient le long du chemin sacré, vraisemblablement des palmiers-dattiers. D'après des sources démotiques, l'âme (ba) d'Osiris voletait sous ces arbres et recevait des aliments disposés sur 365 tables d'offrandes. Ce verger abritait aussi un vignoble afin de pourvoir en vin les libations quotidiennes versées sur les autels[71]. En 1952, l'égyptologue allemand Günther Roeder propose de rapprocher la cuve-jardin (hezepet), où s'effectue la germination, des figurines du « domaine sacré » (hezep) d'Abydos où poussaient des fleurs, des vignes et des légumes consacrés à Osiris. À la Basse époque, la cuve-jardin des Mystères aurait alors symboliquement reflété le domaine d'Ou-Peqer en constituant, au sein des différents temples, une forme réduite du domaine agricole osirien[72]. Osiréion d'Abydos(Coordonnées géographiques : 26° 11′ 03″ N, 31° 55′ 07″ E)

L’Osiréion d'Abydos, découvert en 1903, est une construction sans équivalent, réalisée par Séthi Ier à l'arrière de son temple funéraire. Avec son nom égyptien « Bénéfique est Menmaâtrê à Osiris », le bâtiment est dédié à Osiris et se présente comme un cénotaphe dont l'histoire et la signification sont encore discutées. Il semble toutefois reproduire le tombeau d'Osiris tel que les anciens Égyptiens se l'imaginaient. Aujourd'hui éventré, il ne subsiste plus que les parties souterraines. Originellement, la salle principale devait supporter, au-dessus d'elle, une butte artificielle en terre (tumulus) plantée d'un ou plusieurs arbres sacrés. L’Osiréion est massif, dans le but d'imiter l'aspect archaïque des temples des débuts de l'Ancien Empire. Il reprend toutefois les plans des hypogées royaux du Nouvel Empire, tous caractérisés par un long corridor débouchant sur une enfilade de chambres funéraires. L'espace central évoque une île entourée par un canal. Cette île représente la butte primordiale entourée par les eaux du Noun, sur laquelle est apparu Atoum-Rê, le dieu solaire créateur. L'axe de l'île est matérialisé à l'est et à l'ouest par deux escaliers plongeant dans le canal. Au centre sont creusées deux cavités rectangulaires dont la destination était, peut-être, de recevoir un simulacre de sarcophage et de coffre à vases canopes[73]. Si tel est le cas, il n'est pas impossible d'imaginer que l’Osiréion abritait en son sein une figurine osirienne élaborée au cours des Mystères et renouvelée chaque année. Osiréion de KarnakLe site de l’Osiréion de Karnak (Thèbes) permet de suivre l'évolution du rituel d'inhumation des figurines sacrées durant près d'un millénaire, depuis le Nouvel Empire jusqu'à la période lagide. Ce complexe osirien est situé à l'intérieur de l'enceinte d'Amon-Rê, derrière le temple principal consacré au démiurge Amon. Il est constitué par le tombeau lui-même, dont les premières traces remontent à la fin du Nouvel Empire, ainsi que par plusieurs chapelles édifiées à partir de la XXIIe dynastie, consacrées à des formes particulières du dieu, « Osiris coptite », « Osiris Ounennefer au cœur de l'arbre (iched) », « Osiris souverain de l'éternité », etc. Le tombeau osirien de Karnak est marqué par trois phases successives, l'architecture tendant à se compliquer au cours du temps. À la fin du Nouvel Empire, les figurines sont inhumées dans de petites tombes individuelles en briques crues. Ces structures miniatures sont juxtaposées ou superposées les unes aux autres, sans aucun ordre cohérent. Durant la Période saïte et la Basse époque, le système des tombeaux miniatures perdure, mais ils sont installés à l'intérieur d'une construction constituée de chambres voûtées édifiées les unes contre les autres, au fur et à mesure de leur remplissage. L'époque de ce système architectural est datée par des briques estampillées du nom de Nékao II, un pharaon de la fin du VIIe siècle av. J.-C. De fragiles fragments de figurines en plâtre ont été découverts à l'intérieur. Ces effigies prennent la forme d'Osiris momifié. Ce tombeau devait être partiellement enterré, mais les deux plus grandes chambres voûtées étaient accessibles grâce à deux petites portes arquées. Le tout devait être recouvert par une butte artificielle plantée d'un ou plusieurs arbres[74].

Sous le règne de Ptolémée IV est édifié un bâtiment qui prend la forme de vastes catacombes à l'organisation rationnelle. Le tombeau s'organise autour de trois galeries voûtées, chacune d'entre elles comprenant des caveaux miniatures (sorte de niches murales) répartis sur quatre niveaux. La capacité de ces catacombes est estimée à un total de 720 caveaux[75],[76].

OxyrhynchosSituée dans l'antique XIXe nome de Haute-Égypte, la cité d'Oxyrhynque (Oxyrhynchos) (en égyptien Per-Madjaj, en copte Pemdjé, en arabe El-Bahnasa) est riche de vestiges datés des époques pharaonique et gréco-romaine. Depuis les années 2000-2001, une mission hispano-égyptienne s'est attachée à fouiller le site de l’Osiréion local, connu sous le nom égyptien de Per-Khef. Le sanctuaire se présente comme une butte de 3,50 mètres de haut isolée dans le désert. En surface, ne subsiste plus qu'une structure arasée de forme carrée, de quinze mètres de côté. Un mur d'enceinte en briques délimitait un espace sacré rectangulaire de 165 mètres de long sur 105 mètres de large, où un petit lac sacré avait été creusé dans le coin nord.  Les aménagements souterrains du sanctuaire ont été creusés dans la roche du Djebel. Ils sont accessibles par trois escaliers dont un escalier principal qui débouche dans un vestibule. Ce dernier conduit à deux salles d'une dizaine de mètres de longueur. La première a été retrouvée vide. Dans la seconde, gisait une grande statue d'Osiris, en calcaire, faite pour être couchée car, avec ses 3,50 mètres de haut, elle n'aurait pas pu tenir dressée sous la voûte. Depuis cette salle partent deux longues galeries orientées est-ouest. Ces couloirs ont été creusés dans la roche et leurs murs ont été maçonnés avec des blocs de calcaire blanc importé depuis une autre localité. Les murs nord et sud sont ponctués de niches symétriques de même dimension. Comme le site a été pillé, les figurines sacrées ne se trouvaient plus dans leurs niches, mais ont été brisées et dispersées dans les déblais. Une seule a été retrouvée intacte dans son sépulcre individuel ; elle a été moulée à partir de limon mélangé à du bitume et à des grains d'orge. Elle a ensuite été enroulée dans des bandelettes de lin. Les figurines brisées diffèrent en taille et en aspect, certaines sont ithyphalliques, d'autres, plus petites, sont gainées de stuc jaune avec une résille peinte sur le corps. Il semble que chaque figurine bénéficiait d'un trousseau funéraire composé des quatre enfants d'Horus (figurines moulées), d'une table d'offrande miniature, d'offrandes de fruits et d'amulettes protectrices, boulettes ou cônes, dédiées à des déesses dangereuses. Au-dessus de chaque niche figure une inscription donnant l'année d'inhumation grâce à des mentions de rois ptolémaïques. En rassemblant toutes les données archéologiques, on sait que le sanctuaire a été utilisé depuis la XXVIe dynastie jusqu'au règne de l'empereur romain Hadrien[77],[78]. CoptosEn 1904, une cuve en granit rose est dégagée par hasard par des ouvriers lors d'un creusement sur le site de l'antique Coptos. Depuis lors, la cuve est conservée au Musée égyptien du Caire où elle est exposée (cote n° JE37516). Les dimensions de cet artefact et les textes qui y sont gravés montrent qu'il s'agit d'une grande cuve-jardin destinée à la fabrication rituelle d'une figurine osirienne lors du mois de Khoiak. Cet objet constitue un témoignage du culte que rendaient les prêtres de Coptos vers -850 à Osiris. Une scène du décor montre le pharaon thébain Harsiesi Ier (XXIIe dynastie) offrant de la terre et de l'orge à Osiris-Khentymentyou et à Chentayt d'Abydos. Sur une autre scène est figuré son fils, le prince Amonrasonter, en train d'accomplir des encensements et des lustrations devant Osiris-Khentymentyou et Chentayt de Bousiris. Le texte est par endroits très dégradé mais il paraît être extrait d'un rituel propre à la ville de Bousiris où, du douze au vingt-quatre Khoiak, de l'orge était cérémoniellement mise à germer. En 1977, ces textes ont été examinés par Jean Yoyotte. D'après certains usages graphiques, il ressort que ce bassin rituel conserve des textes composés avant le Nouvel Empire, une époque où les dieux Osiris et Sokaris n'étaient pas encore assimilés. Parmi les textes figurent deux poèmes où la déesse Chentayt est bien plus rapprochée d'Hathor que d'Isis, une autre preuve de l'ancienneté de la composition[79]. Calendrier des Mystères du mois de KhoiakLe Rituel des mystères d'Osiris, conservé par le temple de Dendérah, est plus une pièce d'archives, un témoin des rites, qu'un véritable calendrier des cérémonies de Khoiak. Les indications fournies se contredisent, s'entrecroisent et se montrent différentes d'une ville sainte à l'autre. Il est probable que certains actes sont passés sous silence, car certains jours ne sont même pas mentionnés tels les 13, 17, 26, 27, 28 et 29 du mois. Il est par conséquent assez malaisé de dresser un ordre chronologique complet et rigoureux des opérations. Malgré ces difficultés, certains faits paraissent clairement établis[80],[81]. Journée du 12 Khoiak Les Mystères consacrés au dieu Osiris débutent le 12 Khoiak et se déroulent durant dix-neuf jours jusqu'à la fin du mois. En plusieurs endroits du texte de Dendérah la célébration prend le nom de fête (deni) (dite aussi « fête du Quartier de Lune »), les rituels sont donc rapprochés avec la phase lunaire ; la fête (deni) étant par ailleurs le septième jour de chaque mois lunaire. À la quatrième heure du jour[n 14], les officiants préparent de l'orge et du sable destinés à former les figurines du Khentymentiou et du « Lambeau divin ». Après avoir été dosés, les ingrédients sont mélangés et déposés dans des moules en or. Le tout est déposé dans une cuve-jardin, entre deux couches de joncs. Le mélange de terre et d'orge est arrosé chaque jour jusqu'au 21 Khoiak pour permettre la germination des graines[80],[82].

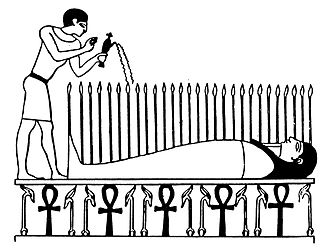

— Rituel des mystères, Livre II, col. 19-20. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[83]. Journée du 12 ou 14 KhoiakLe douze Khoiak, à la troisième heure du jour (Livre VI, 116) ou deux jours plus tard, le quatorze (Livre III, 35 et Livre V, 88-89), débute la préparation de la pâte sacrée servant à confectionner la figurine du Sokar[n 15]. Des prêtres, grimés en Anubis et sous le patronage d'une statue de Chentayt (Isis), pèsent et mélangent les divers ingrédients prescrits par les textes. Le recueil expose trois recettes (Livre III, 33-35 ; Livre VI, 117-121 et Livre VII, 135-144). La base de la préparation est constituée de terre, de pulpe de dattes, de myrrhe, d'encens, d'aromates, de pierres précieuses pulvérisées et d'eau puisée dans le lac sacré du temple. Ces matières sont travaillées afin de donner au tout la forme d'un œuf. Cette boule est ensuite recouverte par des branchages de sycomore afin qu'elle reste ductile et humide. Elle est déposée dans un vase en argent jusqu'au seize du mois[84].

— Rituel des mystères, Livre V, col. 88-89. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[85]. Journée du quinze KhoiakLe quinze Khoiak, on procède à la décoration du sarcophage neb ânkh (« maître de la vie ») destiné à la figurine du Sokar de l'année précédente qui avait été conservée dans une salle du temple durant l'année écoulée. À la fin du mois, cette figurine est définitivement enterrée dans une nécropole. Le cercueil est en bois de sycomore, long de une coudée deux palmes (67,20 cm) sur trois palmes deux doigts de large (26,30 cm). Il prend la forme d'une momie à tête humaine, les bras croisés sur la poitrine et tenant la crosse et le fouet[86]. Une inscription est gravée et peinte d'une couleur vert foncé afin d'indiquer la titulature royale d'Osiris : « L'Horus qui fait cesser le massacre dans les Deux Terres, roi de Haute et Basse Égypte, Osiris, maître de Busiris, celui qui préside à l'Occident, dieu grand, maître d'Abydos, maître du ciel, de la terre, du monde infernal, de l'eau, des montagnes, de tout l'orbe du soleil » (Livre V, 42-43)[87].

— Rituel des mystères, Livre VII, col. 146. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[88]. Tandis que la figurine du Sokar est en cours de moulage, on fabrique un autre cercueil, en bois de cèdre, où elle sera déposée le vingt-quatre Khoiak. Le même jour, débute la préparation de mereh shepes (« l'onguent vénérable ») qui nécessite une cuisson entre le dix-huit et le vingt-deux du mois : « Le 15e jour, mélanger l'onguent ; le 18e, cuire ; le 19e, cuire ; le 20e, cuire ; le 21e, cuire ; le 22e, le retirer du feu ». Le recueil de Dendérah ne donne de cet onguent que son ingrédient principal, l'asphalte. Les autres substances sont toutefois connues grâce à une inscription du temple d'Edfou : poix, essence de lotus, encens, cire, résine de térébinthe et aromates[89]. Journée du seize KhoiakPremière procession de l'Ouverture du Sanctuaire Le seize Khoiak, probablement entre la première et la troisième heure du jour, se tient la fête funéraire du Oun per, littéralement « Ouverture de la Maison » ou plus exactement « Ouverture du Sanctuaire ». La pâte sacrée destinée à produire le nouveau Sokar est conduite en procession dans le temple, à travers le cimetière où reposent toutes les anciennes figurines et dans la « Vallée » c'est-à-dire la nécropole locale[90]. Le vase qui contient cette matière est déposé dans l’atourit, un coffre reliquaire en bois doré de 78 cm de long sur 36 cm de large, surmonté d'une statuette d'Anubis en chacal couché. Ce coffre est transporté dans une petite barque sacrée de 183 cm de long pourvue de quatre brancards pour lui permettre d'être portée à bras d'hommes (Livre V, 82-83)[91] :

— Rituel des mystères, Livre V, col. 82-83. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[92]. Moulage du SokarPlus tard, à la troisième heure du jour, dans le temple, un prêtre au crâne rasé prend le vase en argent où reposait, depuis le douze (ou le quatorze) Khoiak, la boule de pâte servant à confectionner la figurine du Sokar. Le vase est déposé sur les genoux d'une statue de Nout, la déesse céleste considérée comme la mère d'Osiris. Les deux pièces du moule en or du Sokar sont apportées et posées à terre sur une natte de jonc. Le moule est badigeonné avec une huile et la pâte sacrée est versée à l'intérieur. Une fois le moule rempli et refermé, il est déposé sur un lit abrité dans un pavillon couvert jusqu'au dix-neuf du mois (Livre VI, 121-125)[93].

— Rituel des mystères, Livre VI, col. 122-124 (extraits). Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[94]. Journées du seize au dix-neuf Khoiak Entre les seize et dix-neuf Khoiak, s'opère la reconstitution symbolique du corps démembré d'Osiris. Au sein d'une salle du temple, le moule du Sokar rempli de sa pâte sacrée repose sur un lit funéraire en or mesurant une coudée deux palmes de longueur (67 cm), la tête tournée vers le nord. Le seuil de la salle est gardé par deux statuettes de Hou et de Sia, personnifications du verbe et de l'omniscience du dieu créateur Atoum-Rê. Le lit est placé dans la chambre heneket nemmyt longue de 1,57 m, large de 1,05 m et haute de 1,83 m, fabriquée avec du bois d'ébène noir plaqué d'or. Cette chambre est elle-même placée sous un pavillon rectangulaire comportant quatorze colonnes en bois reliées entre elles par des nattes de papyrus[95] :

— Rituel des mystères, Livre VI, col. 69-71. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[96]. Journée du dix-neuf KhoiakLe dix-neuf Khoiak, à la troisième heure du jour, la figurine du Sokar est sortie du moule dans lequel elle reposait depuis le seize du mois. Afin de la sécher et de la durcir parfaitement, elle est déposée jusqu'au vingt-trois du mois sur un socle, en plein soleil. Cependant, pour qu'elle ne craquelle pas, elle est régulièrement ointe avec de l'eau parfumée[93] :

— Rituel des mystères, Livre VII, col. 125-126. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[94]. Nuit du vingt au vingt-et-un Khoiak Le vingt Khoiak, à la huitième heure de la nuit, débute le tissage d'une pièce d'étoffe destinée à servir de linge funéraire pour les figurines sacrées. Le travail se poursuit durant tout un jour et se termine le lendemain, le vingt-et-un, à la même heure[93] :

— Rituel des mystères, Livre V, col. 50-52. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[97]. Journée du vingt-et-un KhoiakDémoulage du KhentymentiouDepuis le douze du mois, pour façonner la figurine du Khentymentiou, un mélange de sable et d'orge reposait dans un moule constitué de deux pièces en or. Le terreau était arrosé chaque jour afin de provoquer la germination des graines. Le vingt-et-un Khoiak, une fois les jeunes pousses apparues, les deux parties latérales de la figurine sont démoulées. Les deux blocs ainsi constitués sont ensuite réunis au moyen d'une résine à base d'encens et de quatre cordelettes. Le tout est laissé à sécher au soleil jusqu'à la cinquième heure du jour. Il est fait de même pour le « Lambeau divin » qui reposait dans la même cuve-jardin que le Khentymentiou[98].

— Rituel des mystères, Livre VI, col. 111-113. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[99]. Étoffe funéraire du SokarLe vingt-et-un Khoiak est le jour où un morceau d'étoffe[n 17] est tissé afin de doter la figurine du Sokar de son linge funéraire[100]. Ce linge funéraire est symboliquement mis en relation avec la durée idéale de la momification humaine établie, selon Hérodote, à exactement soixante-dix jours, une durée calquée sur celle de l'embaumement par Anubis du corps démembré d'Osiris[n 18]. Durant cette période, le cadavre reposait dans un bain de natron puis était lavé et enveloppé de bandelettes :

— Rituel des mystères, Livre V, col. 93. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[85]. La momification du Sokar s'étend symboliquement entre le seize Khoiak (mise au moule de la pâte sacrée) et le vingt-trois Khoiak (fin du séchage de la figurine démoulée le dix-neuf), soit une durée de sept jours correspondant aux soixante-dix jours attribués au remembrement du corps d'Osiris (7 x 10 = 70). La journée du vingt-et-un, la cinquième du processus rituel de Khoiak, est par conséquent mise en relation avec la cinquantième journée (5 x 10 = 50)[101]. Journée du vingt-deux Khoiak Le vingt-deux Khoiak, à la huitième heure du jour, se déroule une procession nautique sur le lac sacré situé dans l'enceinte du temple. Cette célébration met en jeu trente-quatre barques en papyrus, des maquettes longues de une coudée deux palmes (67 cm) qui transportent les statues des dieux Horus, Thot, Anubis, Isis, Nephtys, celles des quatre enfants d'Horus et celles de vingt-neuf autres divinités mineures. La flottille est illuminée d'un total de trois cent soixante-cinq lampes qui symbolisent les jours de l'année. Le texte du Rituel des mystères ne le mentionne pas expressément, mais il est possible que cette navigation vise à rejouer le cortège funéraire d'Osiris par la présence sur une barque de la figurine végétale du Khentymentyou ; le passage sur l'eau marque l'entrée du dieu dans le monde des défunts. À la fin de la navigation, les statues divines sont enveloppées dans des étoffes et déposées dans la Shentyt, la « chapelle mystérieuse », en fait une salle du temple consacrée aux mystères osiriens et où la figurine du Sokar est conservée durant une année. La liste des dieux participant à la navigation est mentionnée par le Livre III (colonnes 73-78) mais est cependant lacunaire à cause des outrages du temps[102].

— Rituel des mystères, Livre II, col. 20-21. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[83]. Journées du vingt-deux au vingt-six Khoiak Plusieurs papyrus de l'époque ptolémaïque nous renseignent sur le fait que des hymnes étaient psalmodiés entre les vingt-deux et vingt-six Khoiak. Il s'agit de lamentations funéraires destinées à hâter le retour à la vie d'Osiris. Une notice introductive rapporte qu'elle est mise en œuvre « au cours de chaque fête d'Osiris, à l'occasion de toutes ses sorties en procession dans le pays, célébrées dans les sanctuaires d'Égypte afin de glorifier son âme (ba), de maintenir l'intégrité de son cadavre, de faire resplendir son âme-ba ». Les hymnes sont prononcés par les sœurs jumelles Isis et Nephtys, les « deux oiselles-milan » incarnées par deux jeunes et belles officiantes : « On doit aller chercher deux femmes au corps pur, qui n'aient point enfanté, épilées, la tête ceinte de […], un tambourin dans leurs mains, dont les noms aient été inscrits sur leurs épaules [pour les identifier à] Isis et Nephthys ». Certaines lamentations s'étendent sur les cinq journées en question comme les « Stances des deux-oiselles », d'autres sont limitées à un jour. Il en allait ainsi du vingt-cinq Khoiak où les deux officiantes devaient se tenir assises sur le sol devant les vantaux de la cour du temple, tête baissée, une aiguière et du pain dans les mains. Les prêtresses prennent la parole à tour de rôle ou en duo. Elles pleurent Osiris et appellent son âme à venir habiter les corps de substitution que sont les figurines sacrées[n 19]. Jeune homme parfait, viens vers ton domaine. — Extraits de la cérémonie des deux oiselles-milan. Traduction de Pascal Vernus[103] Journée du vingt-trois KhoiakVisage du SokarLe vingt-trois Khoiak, à la troisième heure du jour, la figurine du Sokar est déposée sur un socle de granit et son visage est peint. Elle reste ensuite au soleil durant deux heures pour permettre le séchage des couleurs. On la dépose ensuite sur une natte de roseaux[100] :

— Rituel des mystères, Livre VI, col. 127-128. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[94]. Amulettes du Sokar Le même jour ont lieu les derniers apprêtements du linge funéraire de cette même statuette. Des étoffes destinées à l'emmaillotement sont purifiées et séchées. Sur un de ces linges sont peints les quatre enfants d'Horus. Du vin d'embaumement est mis à cuire. Le Sokar est alors enveloppé de ses bandelettes funéraires et magiquement protégé par quatorze amulettes protectrices[104] :

— Rituel des mystères, Livre VII, col. 152-153. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[88] La liste de ces amulettes est donnée par le Livre V ; il s’agit des quatre enfants d'Horus en cornaline, de quatre piliers Djed en lapis-lazuli, d'un babouin et d'un lion de basalte, d'une figurine d'Horus en lapis-lazuli, d'une figurine de Thot en jaspe et de deux yeux Oudjat en lapis-lazuli. À Dendérah, une liste gravée dans l'embrasure de l'entrée de la troisième chapelle occidentale de l’Osiréion, indique toutefois une liste idéale de cent quatre amulettes. Ces chiffres sont évidemment théoriques (14 pour 104) car dans la pratique, du fait de la petite taille des figurines, même le nombre de quatorze n'était pas respecté. Il semble qu'un libre choix était laissé aux officiants à partir de la grande liste. Sur deux statuettes découvertes lors de fouilles dans la région thébaine en 1905 par Louis Lortet et Claude Gaillard[105], sur l'une ne figurait qu'un scarabée et cinq uræus de cire et sur l'autre que les quatre enfants d'Horus et un scarabée[106]. Journée du vingt-quatre KhoiakSeconde procession de l'Ouverture du SanctuaireLe matin du vingt-quatre Khoiak, se tient pour la seconde fois la fête funéraire du Oun per, « Ouverture du Sanctuaire », déjà célébrée une première fois dans la matinée du seize Khoiak. La figurine emmaillotée du Sokar est déposée dans une barque portative. Puis, sous la conduite d'Anubis, elle est conduite en procession à travers le temple, dans ses alentours et dans la nécropole (Rituel des mystères, Livre V, 83)[100]. Obsèques du SokarDurant la neuvième heure de la nuit du vingt-quatre Khoiak, la figurine du Sokar, qui avait été emmaillotée la veille, est enfermée dans un coffre en bois de cèdre puis déposée dans la Shetyt heret, le « Tombeau supérieur », probablement une salle du temple (à Dendérah, ce lieu est selon toute vraisemblance la deuxième chapelle occidentale de l’Osiréion où deux niches ont été aménagées dans les murs) ; elle y reposera jusqu'au vingt-quatre Khoiak de l'année suivante[100]. La figurine de l'année passée bénéficie, quant à elle, de nouvelles bandelettes et de nouveaux rites funéraires destinés à la vivifier. Elle est ensuite déposée sur des branches de sycomore dans une barque portative où elle reste jusqu'au trente du mois en attente de son inhumation définitive dans la nécropole sacrée (Rituel des mystères, Livre VI, 128)[107] :

— Rituel des mystères, Livre VI, col. 129-131. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[94] La même nuit, le Khentymentiou et le « Lambeau divin » de l'année précédente sont oints et emmaillotés dans de nouveaux linges funéraires et placés séparément dans deux coffres de sycomore dans lesquels ils seront définitivement enterrés le trente du mois (Livre II, 22-23 et Livre VI, 114-115)[108].

Journées du vingt-quatre au trente Khoiak L'intervalle de temps entre l'inhumation des trois nouvelles figurines, le vingt-quatre Khoiak (dans une salle du temple pour une durée d'un an) et l'enterrement définitif des trois anciennes, le trente Khoiak (dans une nécropole spécialement dédiée), est d'une semaine. Durant ces sept jours, la figurine du Sokar, image du dieu Osiris, est déposée sur des branches de sycomore, un arbre sacré dédié à Nout. Cette déesse est la personnification du ciel nocturne et la mère d'Osiris. Cet état de repos est empreint d'un fort symbolisme ; un jour comptant pour un mois, les sept jours représentent les sept mois de la gestation du dieu dans le ventre de sa mère[108] :

— Rituel des mystères, Livre V, col. 97-98. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[109]. Journée du vingt-cinq KhoiakEnseignes-medou Pour la journée du vingt-cinq Khoiak, il est prescrit de sortir les enseignes (medou) hors du tombeau (Shentyt) où elles étaient conservées depuis un an. Ces dernières sont conservées jusqu'au vingt-neuf Khoiak puis sont définitivement enterrées dans la nécropole le jour suivant. Les enseignes (medou) sont des bâtons sacrés de la taille d'un homme, surmontés de la tête, humaine ou animale, de la divinité qu'ils représentent. Pratiquement tous les dieux égyptiens d'importance sont dotés de pareilles enseignes. Lors des processions, ces enseignes sont portées par des prêtres par-devant les statues divines ou les barques sacrées. Dans ce cas, ces enseignes sont des miniatures qui appartiennent aux figurines de l'année précédente en tant que matériel funéraire. Elles sont enlevées de leur tombeau provisoire et accompagnent les figurines sacrées périmées dans la nécropole où elles sont, elles aussi, enterrées[110].

— Rituel des mystères, Livre VII, col. 158-159. Traduction d'Émile Chassinat revue par Sylvie Cauville[111]. Cérémonie du « piochage de la terre »La cérémonie du khebes-ta ou « piochage de la terre »[n 21] est étroitement liée au jugement des morts devant le tribunal de l'au-delà et au refoulement des ennemis. Il est probable que pour chaque défunt, les rites de la momification s'achevaient par une mise en scène du jugement lors d'une veillée nocturne. La vie du défunt était examinée en détail et un jugement favorable lui redonnait sa respectabilité sociale en faisant de lui un digne ancêtre. D'après le chapitre dix-huit du Livre des Morts, la cérémonie du « piochage de la terre » a pour origine le jugement favorable rendu à Osiris par les juges de Bousiris. Il s'agit manifestement aussi d'un rite d'abattage en lien avec des rituels d'offrande[112] :

— Livre des Morts, extrait du chap. 18. Traduction de Jan Assmann[113].  Un papyrus daté du début de l'époque ptolémaïque, le Cérémonial de Glorification d'Osiris, décrit les rites funéraires mis en œuvre le vingt-cinq Khoiak et dans la nuit du vingt-cinq au vingt-six. Il s'agit d'une commémoration des actes bénéfiques que les dieux firent pour Osiris. Anubis y joue un rôle de premier plan en tant que momificateur et Thot en tant que prêtre ritualiste garant de la bonne tenue des cérémonies destinées à vivifier l'âme d'Osiris :

— Glorification d'Osiris (extrait). Traduction de Jean-Claude Goyon[114]. Cet exposé des rituels se poursuit en évoquant les actions entreprises par Horus en tant que fils et héritier d'Osiris lors des rituels de l'Ouverture de la bouche. Osiris est proclamé victorieux de ses ennemis :

— Glorification d'Osiris (extrait). Traduction de Jan Assmann[115]. Fête des oignons de Sokar Sous le Nouvel Empire, durant la nuit du vingt-cinq au vingt-six Khoiak, se déroule dans les nécropoles thébaines un rite basé sur une offrande d'oignons : la fête-netjeryt ou « fête de la divinisation ». L'oignon est un aliment très courant en Égypte antique. À ce titre, cette plante fait partie des offrandes de légumes livrées pêle-mêle aux dieux dans les temples. Lors de la fête-netjeryt, l'offrande est spécifique et se présente sous la forme de colliers artistiquement tressés. Le rituel se déroule uniquement dans les chapelles des tombes des particuliers, aussi ne connaît-on pas ce rite dans le cercle de la famille royale. À la tombée de la nuit, les prêtres du Ka et les familles se rendent dans les chapelles funéraires pour faire des libations d'eau et des fumigations d'encens. Jusqu'à l'aube du vingt-six Khoiak, les vivants confectionnent dans la nécropole des colliers d'oignons qu'ils nouent ensuite autour de leur cou ainsi que des tresses munies d'anses afin de pouvoir les transporter vers les sanctuaires dédiés au dieu Sokar. Durant cette nuit de veille, tous les ancêtres sont assimilés à Sokar et sont purifiés par les vertus curatives de l'oignon qui, dans l'esprit populaire, était considéré comme un des moyens les plus efficaces contre le mauvais œil et la maladie[n 22]. La figurine du Sokar et par là-même tous les défunts qui lui sont assimilés, qui précédemment avaient subi le rituel de l'ouverture de la bouche, se voient définitivement gratifiés du souffle de vie. La présentation des colliers d'oignons représente le don d'un cœur nouveau, protecteur et lumineux[n 23]. Matin du vingt-six Khoiak Bien que le vingt-six Khoiak ne soit pas évoqué dans le Rituel des mystères, cette journée est la plus importante et fameuse du mois. Dans toutes les villes du pays, des processions commémorent la renaissance du dieu Sokar, le faucon momifié, en un faucon renaissant et régénéré. Ce rituel national tire son origine de l'antique procession de Memphis, la peher, où depuis l'Ancien Empire, à l'aube de ce jour, la barque-henou du dieu Sokar est placée sur un traîneau afin d'accomplir le tour des murailles de la ville, portée par des officiants et sous les acclamations d'une foule joyeuse. Sous le Nouvel Empire, il n'est pas certain que ce rituel dédié à Sokar soit fondu dans les Mystères d'Osiris du mois de Khoiak[n 24]. En effet, à Abydos, le programme décoratif du [[Temple funéraire de Séthi Ier (Abydos)|temple funéraire de Séthi Ier]] semble plutôt suggérer l'existence de deux cérémonies indépendantes durant Khoiak, l'une consacrée à Sokar, l'autre à Osiris, chacune comportant sa propre procession au départ du même édifice cultuel, mais depuis des chapelles intérieures différentes[116]. Tel n'est plus le cas à partir de la Basse époque où les rites de Sokar sont intimement intégrés dans les mystères osiriens. C'est ainsi qu'à Edfou, par mimétisme avec Memphis, la procession suit le corridor peheret situé entre le temple d'Horus et le côté intérieur de son mur d'enceinte[117]. À Médinet Habou, la procession fait de même en longeant les murs du temple, tandis qu'à Dendérah, la cérémonie se tient sur le toit-terrasse du temple d'Hathor depuis les chapelles orientales pour arriver jusqu'aux chapelles occidentales de l’Osiréion, la terrasse supérieure évoquant les murailles memphites. Durant le trajet, des animaux séthiens comme un taureau rouge, probablement des miniatures en cire, sont massacrés afin de symboliser la victoire des forces du bien sur celles du mal. À l'arrivée de la barque, le dieu Sokar-Osiris est couvert de louanges-doua Ousir où sont évoquées ses nombreuses formes locales (taureau, jeune homme, faucon, phénix, uræus, etc[118].)