|

Fonctions pharaoniques Les fonctions pharaoniques sont les diverses activités religieuses et gouvernementales exercées par le roi d'Égypte durant l'Antiquité (entre les années 3150 et 30 avant notre ère). Personnage central de l'État, le pharaon est l'intercesseur obligé entre les dieux et les humains. Aux premiers, il assure le bon accomplissement des rituels dans les temples ; aux seconds, il garantit la prospérité agricole, la défense du territoire et une justice impartiale. Dans les sanctuaires, l'image du souverain est omniprésente par l'entremise des scènes pariétales et des statues. Dans cette iconographie, le pharaon est invariablement figuré comme l'égal des dieux. Dans le discours religieux, il n'est cependant que leur humble serviteur, un desservant zélé qui accomplit de multiples offrandes. Cette piété exprime l'espoir d'un juste retour de service. Comblés de biens, les dieux se doivent d'actionner favorablement les forces de la nature pour un bénéfice commun à tous les Égyptiens. Seul humain admis à dialoguer avec les dieux sur un plan d'égalité, Pharaon est l'officiant suprême ; le premier des prêtres du pays. Plus largement, la gestuelle pharaonique recouvre tous les champs d'activité du collectif et ignore la séparation des pouvoirs. Aussi, tout membre de l'administration n'agit qu'au nom de la seule personne royale, par délégation de pouvoir. Dès les Textes des pyramides, les actions politiques du souverain sont encadrées par une seule maxime : « Amener Maât et repousser Isefet », c'est-à-dire promouvoir l'harmonie et repousser le chaos. Père nourricier du peuple, Pharaon assure la prospérité en appelant les dieux à réguler les eaux du Nil, en ouvrant les greniers en cas de famine et en garantissant une bonne répartition des terres arables. Chef des armées, le pharaon est le valeureux protecteur des frontières. Tel Rê qui combat le serpent Apophis, le roi d'Égypte repousse les pillards du désert, combat les armées d'invasion et mate les rebelles intérieurs. Pharaon est toujours le seul vainqueur ; debout en assommant une grappe de prisonniers ou en décochant des flèches depuis son char de combat. Unique législateur, les lois et décrets qu'il promulgue s'inspirent de la sagesse divine. Cette législation, conservée dans les archives et placée sous la responsabilité du vizir, s'applique à tous, pour le bien commun et la concorde sociale. SourcesTémoignages archéologiques À aucun moment, entre 3150 et 30 avant notre ère, les institutions de la monarchie pharaonique n'ont été encadrées par une charte ou un texte constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de chercher un corpus de lois fondamentales encadrant les fonctions gouvernementales, militaires et religieuses exercées par le roi d'Égypte. Durant ces 3 000 ans, le personnage de Pharaon est indissociable de l'État égyptien. Même au milieu des pires vicissitudes politiques — les périodes intermédiaires aux grands Empires — le prestige royal est demeuré intact[1]. La place centrale du souverain dans la société est attestée par des sources archéologiques nombreuses et variées. Dès la période prédynastique, le roi est montré dans l'exercice de ses fonctions essentielles : culte aux dieux, rites agraires et activités guerrières. Parmi les plus anciens documents, on peut mentionner la Massue du roi Scorpion (environ -3100) trouvée à Nekhen. Le roi est montré une houe dans les mains et s’apprêtant à effectuer un rite de piochage[2]. Sur le même site archéologique a aussi été découverte une série de palettes à fard. La plus fameuse d'entre elles est la Palette de Narmer, célèbre pour sa représentation guerrière du roi montré debout et brandissant une massue, prêt à fracasser le crâne d'un ennemi agenouillé[3]. La documentation sur papyrus archivée par les scribes a pratiquement entièrement disparu. Quelques ostraca ont mieux résisté au temps. Des témoins majeurs sont toutefois parvenus jusqu'à nous. Tel est le cas des Archives d'Abousir qui se présentent comme un ensemble d'inventaires, de listes et de décrets daté des Ve et VIe dynasties[4]. Tel est aussi le cas du Papyrus Harris qui est un résumé des nombreuses actions et donations royales effectuées du vivant de Ramsès III sous la XXe dynastie[5]. La puissance pharaonique s'est naturellement manifestée dans l'architecture funéraire des nécropoles de Gizeh, de Saqqarah et de la vallée des Rois. Les Textes des pyramides, tout en étant des écrits funéraires, sont aussi un exposé de l'idéologie royale où la charge pharaonique est magnifiée et divinisée[6]. Les temples sont les autres témoins des activités royales avec les nombreuses scènes d'offrandes aux dieux mais aussi les exploits guerriers narrés par des souverains du Nouvel Empire comme Thoutmôsis III (bataille de Megiddo) et Ramsès II (Bataille de Qadesh). D'une manière générale, les fonctions et activités pharaoniques sont attestées par une quantité impressionnante de documents inscrits sur des stèles, sur des statues, dans les tombeaux, dans les carrières de pierre, le long des routes, sur les lieux de passage, etc[7]. Emploi du temps royal Les sources égyptiennes ne se sont pas occupées à décrire l'emploi du temps journalier du pharaon. L'habitude tend plutôt à magnifier le souverain et à contextualiser ses actions dans un cadre mythologique. La description livrée par l'historien grec Diodore de Sicile dans sa Bibliothèque historique (Livre I, 70-71), si détaillée soit-elle, est trop tardive — fin de la période ptolémaïque — pour être prise sans réserves. Certains éléments de vraisemblance sont toutefois indéniables. L'étude des titres auliques portés par les courtisans tels « directeur des linges du roi », « préposé au diadème » ou « chef des coiffeurs » démontrent l'importance accordée au lever du roi. Tout dans la phraséologie officielle indique que le palais royal est assimilé au domaine céleste et que le pharaon y évolue comme Rê, l'astre solaire. La continence alimentaire du roi doit probablement être mise en relation avec l'observance de tabous. Le pharaon nubien Piânkhy refuse ainsi de recevoir auprès de lui des hommes considérés comme impurs car « ils étaient incirconcis et mangeaient du poisson[8] ».

— Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, Livre I 70-71 (extraits)[9]. Enseignements À partir du XXIe siècle, l'éthique égyptienne s'exprime dans les textes de sagesse. Dans ces écrits sont exprimés des jugements de valeur et des règles morales fondés sur la Maât. Les bons comportements sont idéalisés et les déviances stigmatisées[10]. À propos des fonctions pharaoniques, l’Enseignement pour Mérikarê est particulièrement précieux malgré ses lacunes textuelles. L'enseignement est adressé par un père à son fils, sans doute le pharaon Khéty III à son successeur Mérikarê[11]. Le contexte historique est celui de la Première Période intermédiaire. Le royaume est divisé et en proie à la guerre civile. Dans le nord sont installés les souverains de la Xe dynastie hérakléopolitaine tandis que dans le sud évoluent ceux de la XIe dynastie thébaine. Les divers conseils adressés au futur pharaon se présentent comme un traité sur la monarchie. L'art de gouverner est présenté d'une manière générale : réduire les factieux, constituer une armée puissante, vertu de la parole et de l'exemple, nécessité d'avoir une vision à long terme, respect des intimes et des notables, nécessité d'une justice équitable. Toutes ces actions s'inscrivent dans la conjoncture politique du moment qui est celle d'une période de troubles. L'enseignement se présente cependant aussi comme une analyse de la fonction royale. Il ne s'agit pas d'une louange enthousiaste et excessive où le pharaon est hissé dans le monde des dieux. Au contraire, d'une manière pessimiste, le roi est présenté comme un homme seul, pas même assuré de pouvoir transmettre sa charge à son fils. Le pharaon Khéty admet n'être qu'un simple mortel, capable d'erreurs et de manquements. Sans cesse, il doit rendre des comptes aux dieux qui l'observent et le châtient. Une mauvaise action est soit sanctionnée par une autre par un effet de retour de bâton, soit sanctionnée par Osiris dans l'au-delà lors du jugement de l'âme[12]. Fonction sacerdotaleTemple égyptien Le temple égyptien est un lieu sacré interdit à la foule. Le terme égyptien Hout-Netjer, traduisible par « Demeure du dieu », indique qu'il s'agit d'un lieu destiné à accueillir sur terre une parcelle de l'éternité divine. Il ne s'agit pas d'un lieu de rassemblement où une assemblée de croyants communie dans une même foi. Cet aspect n'est cependant pas totalement évacué. Lors de rares exceptions, durant quelques festivités annuelles, les dévots sont autorisés à fouler le sol des cours intérieures. À l'abri dans le naos, au plus profond du sanctuaire, la statue divine concentre en elle le mystère des forces cosmiques à l'œuvre dans l'univers. À heure fixe, les Hem-Netjer (ou « Serviteurs du dieu » c’est-à-dire les prêtres) prodiguent à la statue des soins domestiques précis. Des hymnes sont entonnés pour la réveiller, elle reçoit des vêtements et des parures. Ses forces sont entretenues par plusieurs repas quotidiens[13]. D'une manière théorique, Pharaon est seul autorisé à approcher la statue. Dans les faits, physiquement absent, il est remplacé par les prêtres, ses substituts. Pharaon est toutefois omniprésent par l'image[14]. L'entière décoration des murs est consacrée à sa rencontre avec la divinité. Dès les pylônes d'entrée, il rend hommage aux dieux en leur offrant une grappe de prisonniers agenouillés qu'il assomme de sa massue. Sur les parois extérieures, des scènes guerrières montrent les exploits royaux lors des batailles. Debout dans son char, Pharaon décoche des flèches mortelles tandis que ses fiers chevaux piétinent et mettent en déroute les forces ennemies. Par ce geste, la tranquillité du pays est assurée face au chaos extérieur. Sur les parois intérieures, l'intimité avec les dieux est totale. Pharaon est enlacé, embrassé et vivifié par ses égaux divins. Ailleurs, plus humblement, il se tient debout ou agenouillé et procède devant les dieux aux nécessaires libations, fumigations et purifications. De multiples gestes d'offrande sont accomplis. Boissons, nourritures, parures, onguents et minéraux sont apportés afin d'entretenir les forces divines qui assurent la prospérité au pays[15]. Serviteur des dieux

Dans les textes égyptiens, la personne royale est souvent désignée par le titre de hem. Les égyptologues, imprégnés de la philosophie monarchique européenne, traduisent généralement ce terme antique par le mot « Majesté » qui provient du latin magnitas, « grandeur ». Cette traduction est toutefois un contresens flagrant. L'écriture hiéroglyphique restitue le mot hem par l'image du battoir ou bâton de blanchisseur, un ustensile utilisé pour battre le linge afin de l'assouplir et d'éliminer les dernières impuretés. Dans le lexique égyptien, le mot hem n'est ainsi pas associé à la grandeur mais est en lien avec la notion du service : hem / hemet (serviteur / servante) et hemou (blanchisseur). Dans la Satire des métiers, le blanchissage du linge est présenté comme le plus impur des labeurs de par son contact avec le sang menstruel des femmes[n 1]. Dès sa redécouverte au XIXe siècle, le récit a été vu comme une source d'inspiration pour les auteurs bibliques (Joseph et la femme de Potiphar). Le texte présente toutefois aussi des similitudes structurelles avec les mythes fondateurs des peuples Shilluk et Anuak du Haut-Nil. L'épisode de la Razzia de Nyikang au Pays du Soleil (vol de vaches et de femmes) ressemble assez à l'expédition militaire que monte Pharaon contre Bata dans le Pays du Pin parasol (un lieu fréquenté par Rê) pour lui ravir sa compagne. Lors de l'intronisation des rois Shilluk, le prince destiné à monter sur le trône est tout d'abord capturé par des dignitaires et symboliquement réduit en esclavage par les paroles « Tu es notre serviteur Dinka ». Associé au mot Netjer (dieu), hem-netjer signifie « prêtre » et, plus littéralement, « serviteur du dieu »[16].  D'après les textes gravés sur les murs des temples, Pharaon se place avec ferveur et sincérité sous la dépendance des dieux. Pour montrer sa reconnaissance à Amon, le roi Thoutmôsis Ier dit très humblement : « Je baise le sol devant Ta Majesté ». Un souverain ramesside, en approchant le même dieu, déclare : « … étendu par terre, je baise le sol pour ton auguste figure ». Ces paroles d'humilité correspondent à de vraies postures et à des gestes cultuels réels. Dès la IVe dynastie, la statuaire royale montre Pharaon dans des attitudes serviles. Le souverain est montré à genoux avec des objets rituels dans les mains ou les levant dans un geste d'offrande et d'adoration. Cette soumission a pour corollaire l'obéissance. Dans les sources textuelles, les mots « ordre » et « ordonner » reviennent constamment. Pharaon se doit d'appliquer les ordres reçus par les dieux. Devant Amon, Thoutmôsis III dit : « Je ne suis pas négligent au sujet de ce que tu as ordonné de faire… Je le lui fais conformément à son ordre ». Ces ordres divins couvrent tous les champs du possible : construire ou rénover un temple, monter une expédition militaire aux frontières, ériger une paire d'obélisques, creuser un puits dans le désert, etc. Cette obéissance résulte d'un lien de parenté, Pharaon étant le fils des dieux et des déesses. Sans être exhaustif, dans le Papyrus Harris, Ramsès III se dit le fils d'Amon, d'Atoum, de Ptah, de Thot, d'Osiris, d'Oupouaout. Chaque divinité peut être considérée comme le père ou la mère de Pharaon. Ces rapports de subordination du fils envers ses parents entraînent des devoirs et des obligations. Les dieux ont placé Pharaon sur le trône ; en échange, il se doit de se mettre à leur service s'il veut espérer un règne long et prospère[17]. Desservant du culte Aux murs des temples, dans les scènes cultuelles, Pharaon est l’interlocuteur exclusif des dieux. Épisodiquement, les épouses, fils et filles royaux, mais aussi les prêtres et les dignitaires ont droit de figuration en tant que faire-valoir. Le rythme biologique des divinités est calqué sur celui des humains avec son alternance de sommeil et de veille ; s'ajoute à cela la nécessité de se nourrir. Le rôle de Pharaon est d'entretenir cette vitalité divine. Toutes les richesses, tous les vêtements, toutes les nourritures qui convergent vers le temple et ses entrepôts sont un devoir contractuel entre les dieux et les humains, mais Pharaon en est le seul garant et responsable. Le choix, la quantité et la fréquence des offrandes dépendent du dieu auquel le temple est dédié. Chaque dieu a sa spécificité religieuse ou géographique. Khnoum, le dieu de l’inondation, reçoit de l'eau ; Geb, le dieu de la terre, reçoit des bouquets de fleurs ; Min, qui protège les expéditions commerciales et minières, reçoit de l’encens et de la myrrhe ; Thot, le chef des scribes, reçoit du matériel d‘écriture ; les déesses se voient offrir colliers, sistres et miroirs, etc. Les offrandes sont généralement facilement reconnaissables, et leur iconographie n'a que peu évolué au cours des époques. Peu de différences se discernent entre les scènes du Nouvel Empire gravées à Karnak ou Abydos et celles de l'époque gréco-romaine de Philæ, Edfou, Dendérah même si 1 500 ans les séparent. La décoration des temples ptolémaïques est cependant bien plus prolixe. Le seul temple d’Edfou compte ainsi 1 800 scènes de ce genre. Pour chaque don, Pharaon attend un contre-don bénéfique à son peuple. Par les offrandes de nourritures, il obtient la fécondité et la fertilité, par les boissons la joie et l'ivresse, par l'eau une inondation conséquente, par le lait du lait, par les couronnes un long règne prospère, par les pierres précieuses des produits miniers en quantité[18]. Offrande de la MaâtD'après le mythe de La Vache céleste, à l'origine, les dieux et les hommes constituent une seule et même communauté présidée par Rê le dieu créateur. Après une révolte humaine, Rê décime la population humaine et se retire dans le ciel sur le dos de Nout transformée en gigantesque vache. Depuis lors, du plus haut des cieux, Rê préside aux phénomènes des cycles cosmiques. Sur terre, Pharaon est mandaté par Rê pour accomplir un rôle de substitut. Chargé de poursuivre l'œuvre bénéfique du créateur, Pharaon instaure le bien-être général en réalisant la Maât et en chassant le désordre-isefet. En tant que concept référentiel, la Maât permet à Pharaon de maintenir un contact intime avec les forces divines à l'œuvre sur terre depuis le ciel. D'après les Textes des sarcophages (chapitres 75-83)[n 2], à l'origine des temps, le dieu créateur Atoum a pris conscience de lui-même au cours d'un dialogue avec Noun, l'océan primordial :

— Paroles du Noun à Atoum, Textes des sarcophages, chap. 80 (extrait). Traduction de Paul Barguet[19]  Dans ce texte allégorique, Chou et Tefnout, les deux enfants jumeaux d'Atoum, sont la Vie et la Maât. Tous les trois forment une unité consubstantielle. Sans l'Univers créé, Vie et Maât ne peuvent exister et sans Vie et Maât, l'Univers ne peut se créer. Sur le plan terrestre, dans son rôle nourricier, Pharaon est celui qui institue la vie. Il est celui qui organise l'agriculture et l'élevage en garantissant la bonne distribution des terres. Sur les terrains en friche, il fonde de vastes et prospères domaines agricoles. Afin d'avoir de bonnes récoltes, il exécute dans les temples des rites agraires en l'honneur des dieux de la fertilité. La Maât est l'ensemble des forces positives qui font fonctionner ce système[20]. Dans l'iconographie des temples, l'offrande de la Maât est une scène qui montre Pharaon tendre à une divinité une corbeille sur laquelle est assise Maât. Par ce geste, Pharaon déclenche les cycles divins qui assurent la vie. En offrant la Maât terrestre telle une nourriture, il montre à la divinité à laquelle il s'adresse qu'il est capable d'organiser le bien-être général. En retour de ce don, sans doute le plus précieux de tous, Pharaon obtient des dieux que le système perdure par l'envoi de la Maât cosmique que sont les cycles du temps et des saisons[21].

— Rituel du culte divin journalier. Chapitre de donner Maât (extraits). Trad. Alexandre Moret[22] Conjuration des calamités Les déesses égyptiennes sont par nature des puissances bipolaires, à la fois terribles et douces. Chacune d'elles est arrivée à incarner le principe femelle de Rê, le dieu solaire. Toutes sont assimilées à l'Œil de Rê, à savoir l'Uræus posé au front des dieux et des pharaons. Lorsque ces déesses sont sous contrôle, leur puissance est vivifiante. En fureur, elles déchaînent leur colère dévastatrice sur le pays égyptien. La plus terrible de ces déesses est la lionne Sekhmet, dont le nom signifie « La Puissante ». Dans le Livre de la vache céleste, la lionne incarne l'aspect terrible de Hathor envoyée par Rê pour décimer les humains en révolte contre lui. Ayant pris goût au sang, la déesse est incapable de se restreindre. Pour calmer sa furie, Rê invente la bière et la saoule pour l'endormir. Dans l'exercice de sa charge, Pharaon se doit de conjurer la colère de Sekhmet et de ses envoyés[n 3]. Selon la croyance, la colère de Sekhmet s'exerce surtout aux périodes de transition lorsque les cycles cosmiques doivent retrouver leur équilibre (changement de jour, de décade, de mois, d'année). Le moment le plus redouté est le Nouvel An, durant les cinq jours épagomènes qui le précèdent, juste avant l'arrivée de l'inondation[n 4]. Il revient à Pharaon de mettre à profit la puissance de la déesse furieuse — contre les pays extérieurs — ou de l'apaiser par l'offrande. Le rituel le mieux connu est le Sehotep Sekhmet ou « Apaisement de Sekhmet », mis en œuvre au Nouvel An. Pour chaque mois de l'année correspond un hymne. Tout le long, la puissance de la déesse est exaltée et Pharaon la supplie de se calmer. Lors de l'offrande du sistre, Sekhmet est invitée à devenir la douce Bastet, la déesse chatte[23]. La fureur de Sekhmet fut particulièrement redoutée par le roi Amenhotep III (XVIIIe dynastie). Ce dernier fit sculpter plusieurs centaines de statues. Près de six-cents, plus ou moins abîmées, sont connues à ce jour. Il n'est pas exclu de penser que le total s'élevait à 720 (= 360 x 2), soit une statue pour chaque demi-journée de l'année égyptienne. Ces statues ont sans doute été installées dans son temple funéraire situé dans l'Ouest thébain. Mais, très tôt, elles ont été dispersées à travers le pays, dès le règne de Ramsès II. Selon l'égyptologue Jean Yoyotte, ce vaste ensemble statuaire est à considérer comme une invocation à l'apaisement de Sekhmet[24].

— Le Rituel du Sehotep Sekmet (extrait). Traduction de J.-Cl. Goyon[25]. Fonction nourricièreCrue du Nil Société agricole entourée par le désert, l'Égypte antique a fondé sa prospérité sur les eaux du Nil. Le régime annuel du fleuve est marqué par deux extrêmes : la crue et l'étiage qui sans cesse se répètent. Si la crue est un phénomène impressionnant, elle est rarement dévastatrice. Tout au long de l'histoire, les techniques de cultures et d'irrigation sont restées rudimentaires mais efficaces, en raison d'une gestion habile (consolidation des digues, creusement de bassins d'inondation, curage des canaux). Chaque année, au plus fort des chaleurs du mois de juin, la crue est attendue avec fébrilité et impatience. Avec fatalisme, un bon niveau d'inondation est espéré. Des eaux trop basses signifient des récoltes insuffisantes, annonciatrices de disette ou de famine. À l'inverse, des eaux trop hautes brisent les ouvrages de retenue et engloutissent les habitations les plus exposées[26]. Dans le système de pensée égyptien, le niveau de l'inondation dépend du bon vouloir des divinités : Horus, Khnoum, Amon, Osiris, Ptah, etc. En elle-même, la crue est divinisée sous la forme de Hâpy, le dieu du Nil. Les Égyptiens n'ont jamais imaginé que Pharaon était capable de commander, tel un dieu, le phénomène de l'inondation. Son rôle est moindre et se limite à obtenir la bienveillance des divinités, la régularité et l'abondance des eaux étant assurées par le moyen des offrandes cultuelles. La coopération entre Pharaon et les dieux est une question de survie mutuelle. Au sein des temples, l'approvisionnement des autels dépend de l'inondation, et celle-ci n'est accordée qu'à la condition d'un service régulier et généreux[27]. Dans les hymnes aux dieux, le discours de Pharaon ne manque pas de rappeler cette évidence :

— Hymne de Ramsès IV à Osiris. Traduction de M.-A. Bonhême et A. Forgeau[28]. L'entretien des digues et des canaux d'irrigation n'est pas du ressort direct de Pharaon, cette tâche incombant aux communautés locales et aux nomarques. Il n'en reste pas moins que la maîtrise du paysage agricole a inspiré des comparaisons métaphoriques où le souverain égyptien est qualifié de « digue de pierre » ou de « canal qui endigue le fleuve contre le flux de l'eau ». Le pouvoir royal ne s'est jamais totalement désintéressé des travaux hydrauliques. Sur la Massue du roi Scorpion, le pharaon est montré en train de creuser un système de canaux. D'après Hérodote, le roi Meny a dévié le cours du Nil pour fonder Memphis. Durant l'Ancien Empire, des bassins et des débarcadères ont été aménagés pour acheminer les matériaux de constructions des pyramides. Sous le Moyen Empire, à l'ouest, la région agricole du Fayoum a été mise en valeur par la canalisation du Bahr Youssouf. À la Basse époque, à l'est, le canal des pharaons a permis d'assurer la liaison entre le Nil et la mer Rouge[29]. Garant de la fertilité des terres Affilié aux dieux, Pharaon est le garant de la fertilité des terres et de la fécondité des troupeaux d'élevage. Le bien-être général de la population est, entre autres, assuré par la mise en œuvre de rituels festifs annuels destinés à provoquer la prospérité agricole avant la mise en culture des sols. Lors de la montée des eaux de la crue, Pharaon dirige des rituels où la force fécondante de Hâpy est encouragée par des offrandes jetées dans le fleuve : pains, gâteaux, fleurs, fruits, statuettes à l'image du dieu. En tant que prêtre suprême, il peut aussi ordonner des sacrifices supplémentaires si la crue est jugée insuffisante. Ces traditions ont perduré dans l'Égypte musulmane ; Bonaparte et ses troupes en furent témoins en 1798 au Caire. Il est naturellement impossible de s'assurer de la présence effective de Pharaon à toutes les cérémonies annuelles. Thoutmôsis III n'a fait une apparition à Thèbes, lors de la fête d'Opet, que la première année de son règne. D'une manière générale, un patronage symbolique est suffisant par l'image du souverain dans la décoration murale des temples. La montée des eaux peut aussi être le prétexte de sorties royales de prestige hors de la capitale. Pharaon attend la venue des hautes eaux dans la région la plus méridionale (Ier nome de Haute-Égypte), puis descend vers l'aval en voyageant en bateau sur le Nil dans un parcours ponctué de multiples étapes provinciales, avec des célébrations dans les temples locaux. C'est ainsi que Ramsès II ou Ramsès III sont présents au Gebel Silsileh pour assister à l'apparition de la crue. Bien plus tard, Ptolémée IX se rend à Éléphantine pour la même raison. Faute de pouvoir assister en personne à une célébration, Pharaon peut envoyer un délégué doté de moyens fastueux[30]. Providence royale Dès l'Ancien Empire, des famines sont évoquées. À Saqqarah, sur la chaussée montante du temple funéraire d'Ounas (Ve dynastie), des bédouins faméliques, amaigris et aux côtes saillantes sont montrés venus chercher quelque nourriture en Égypte. Durant la Première Période intermédiaire, une inscription laissée par un nomarque évoque des cas d'anthropophagie en période de disette, un propos repris au Ier siècle av. J.-C. par l'historien romain Diodore de Sicile : « On raconte que les habitants de l'Égypte, étant un jour en proie à la disette, se dévorèrent entre eux sans toucher aucunement aux animaux sacrés. » (Bibliothèque historique, Livre I-84)[31]. Il est fort probable que les raisons de la dislocation de l'Ancien Empire et le déclin du Nouvel Empire sont à chercher dans l'incapacité du pouvoir pharaonique à juguler les conséquences dramatiques des mauvaises crues nilotiques. Le dessèchement des récoltes entraîne la pénurie et l'affaiblissement des habitants, l'injustice sociale augmente avec la corruption et la prévarication accrues des élites tandis que l'insécurité se répand dans les campagnes par le banditisme des affamés jetés sur les chemins[32].  Tirant les leçons des années troubles de la Première Période intermédiaire, les pharaons du Moyen Empire ont enrichi le discours idéologique du thème de l'abondance et de la redistribution des nourritures. La providence royale est présentée comme le contraire exact des calamités de la famine. En ordonnant l'ouverture des réserves, Pharaon met fin à la pauvreté et, telle une puissance surnaturelle, assure l'abondance générale. Dans les Instructions d'Amenemhat, le souverain Amenemhat Ier assure à son fils Sésostris Ier que son règne fut bénéfique pour le peuple : « Je suis quelqu'un qui a créé de l'orge, auquel Nepri a marqué sa prédilection. Étant donné qu'Hâpy me témoigna de la sollicitude dans chaque espace ouvert, on n'eut pas faim pendant mes années, et on n'y eut pas soif »[33]. Les qualités nourricières du pharaon sont reprises au Nouvel Empire. Sous la XIXe dynastie, le pharaon Séthi Ier est « celui qui emplit les magasins, élargit les greniers, donne des biens à celui qui en est dépourvu ». Son successeur Ramsès II se présente comme « celui qui permet aux jeunes générations de croître en leur permettant de vivre » par l'augmentation miraculeuse des rations de nourritures. Sous ce dernier, mais déjà sous Akhenaton (XVIIIe dynastie), l'action pharaonique est assimilée à la puissance fécondante du fleuve par le truchement de panégyriques où Pharaon endosse pour son propre compte tous les bienfaits accordés par Hâpy et jusqu'alors vantés dans les Hymnes au Nil. Dans la statuaire, le pharaon Amenemhat III (XIIe dynastie) est le premier à se faire représenter comme un porteur d'offrandes, ses bras soutenant une table chargée de poissons et de plantes aquatiques. Cette thématique est par la suite reprise par Thoutmôsis III (XVIIIe dynastie) et Sheshonq Ier (XXIIe dynastie)[34]. Dévolution des terres Mandataire des dieux, Pharaon est le seul propriétaire du sol égyptien. Cet héritage divin est, de fait, indivisible car aucun pharaon n'est autorisé à vendre à un tiers une parcelle cultivable, ou à négocier avec une puissance étrangère la cession d'une partie du territoire. Tout le long de l'histoire, il n'a été permis aux pharaons que d'engager deux actions : la première est de fonder de nouveaux domaines sur des terres vierges ou en friches, la seconde est la dévolution des terres agricoles, c'est-à-dire la concession à un tiers de droits et de revenus attachés à un sol mis en culture. Fondation et concession peuvent être associées ou dissociées selon les buts recherchés ; une concession peut résulter d'une fondation nouvelle et une fondation peut résulter du transfert de nouveaux droits sur un fond déjà existant[35]. Par des actes écrits dûment enregistrés et conservés dans les archives palatiales, Pharaon délègue sa propriété, à titre provisoire ou permanent, aux temples divins, à leurs administrateurs et à des particuliers méritants (courtisans, militaires) afin de faire vivre leurs familles et de financer leurs fondations funéraires. De ces terres confiées par le souverain, les bénéficiaires tirent des revenus en nature car l'économie égyptienne est fondée sur le troc et sur l'échange de services (corvée, travail contractuel). Ainsi, le pays ne connaît pas la monnaie avant la fin de la Basse époque et la rencontre avec le monde grec. Les bénéficiaires directs des revenus terriens peuvent, à leur tour, déléguer une partie de leurs droits sur le sol. Les démembrements successifs n'entachent cependant en rien le respect de la propriété unique et éminente de Pharaon car, en réalité, seuls sont concédés les revenus du domaine. Durant les périodes d'affaiblissement du pouvoir central (les périodes intermédiaires), la propriété unique de Pharaon est proche de la fiction, mais reste malgré tout le cadre juridique de la répartition des terres[36]. Ce système complexe du démembrement de la propriété pharaonique perdure sans grand changement jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand. Toutes les transactions à propos des champs qui nous sont connues par l'archéologie ne concernent donc que des opérations sur un bien incorporel, à savoir la perception des revenus de la terre (donation, tenure, emphytéose). Ce système centralisé comporte nécessairement une grande part de redistribution. Les surplus agricoles sont prélevés par l'impôt et sont affectés aux divers besoins (salaires des fonctionnaires, rations alimentaires, offrandes divines et funéraires). Le Trésor est, en outre, alimenté par des taxes périodiques et des réquisitions occasionnelles sur le bétail et les produits manufacturés[37]. Fonction guerrièreMythe du combat originel L'imaginaire religieux égyptien est dominé par le mythe du conflit originel. Les explications sur l'origine de l'Univers sont multiples, mais toutes font référence à un combat entre un Dieu Créateur et un Serpent maléfique. Les différents récits puisent d'un même schéma directeur. Un démiurge prend conscience de lui-même et émerge hors du Noun, l'océan marécageux originel. Cette masse liquide est cependant hantée par un gigantesque serpent qui est l'incarnation du néant. Le démiurge prend forme humaine (ou animale selon les versions) et fait se soulever une montagne. Aussitôt, il se met à organiser sa création en y établissant les luminaires (soleil, lune, étoiles), la vie divine, humaine et animale. Amoindri dans ses possessions, le serpent attaque l'univers créé. S'engage alors l'éternel combat du Soleil contre le Serpent. Ces combats produisent un équilibre précaire entre la Création et le Chaos[38]. D'après les livres ésotériques du Nouvel Empire (Livre de l'Amdouat, Livre des Portes, Livre de la terre) reproduits sur les parois des sépulcres royaux, chaque nuit, la barque de Rê est attaquée par le serpent Apophis. Le plus grand danger pour Rê est de voir son embarcation définitivement échouée sur un banc de sable. La bonne traversée vers le jour est cependant assurée par un dieu Harponneur (Seth, Horus ou Horouyfy) qui n'hésite pas à transpercer le serpent[39]. Dans cette vision pessimiste d'un univers sans cesse menacé, l'expression courante « le banc de sable d'Apophis » est une métaphore qui servait aux Égyptiens pour désigner la « famine » et d'une manière générale la « détresse ». Or, pour ce peuple antique, à la pensée très globalisante, les crises mythiques, politiques, sociales et individuelles se réfèrent les unes aux autres. Aussi quand, dans le mythe, Rê triomphe d'Apophis, sur terre, c'est Pharaon qui triomphe de toute famine, épidémie, rébellion et guerre. Chaque nuit, au sein des temples et sous l'égide de Pharaon, étaient donc exécutés des rituels d'envoûtement destinés à provoquer la défaite d'Apophis, la victoire de l'ennemi cosmique ne pouvant avoir que des répercussions néfastes en terre égyptienne[40] :

— Papyrus Jumilhac, XVIII, 9-12. Traduction Jacques Vandier[41]. Lutte contre les forces du chaos En tant que garant de la Maât sur terre, Pharaon se doit de mater les rébellions, de repousser les invasions et de chasser les pillards qui menacent l'Égypte. Dans les temples, décorations pariétales et stèles commémoratives consignent par l'image et le texte les exploits militaires des souverains. Pour le seul Nouvel Empire, sont ainsi connues les guerres de Thoutmôsis Ier en Nubie et au Mitanni[42], celles de son petit-fils Thoutmôsis III (une quinzaine de campagnes en Syrie-Palestine dont une nouvelle incursion au Mitanni)[43], la bataille de Qadesh de Ramsès II contre les Hittites[44] et la victoire de Ramsès III contre les Peuples de la mer[45]. Pour les Anciens Égyptiens, les hauts-faits militaires ne relèvent pas de l'Histoire car cette science, avec ses méthodes, leur est inconnue. Pour eux, l'événement politique est la réactualisation du mythe du combat originel (Rê contre Apophis). En tant que dépositaire de l'énergie du Démiurge (Atoum, Rê, Amon, Ptah, etc.), Pharaon est celui qui arrête les forces maléfiques. Dans cette optique, tout rebelle, envahisseur et pillard est une manifestation du chaos primordial — chaos que Pharaon se doit d'éradiquer par sa puissance guerrière[46].

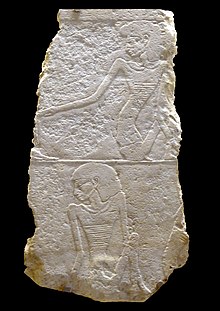

— Stèle en l'honneur de Ramsès II - XIXe dynastie- Assouan. Traduction de Claude Obsomer[47]. Scène du triomphe pharaonique La scène du « massacre de l'ennemi » est une représentation du triomphe royal dont la reproduction perdure sur les trois millénaires de la civilisation pharaonique. Pharaon est montré debout, armé d'une massue et tenant par les cheveux un ennemi agenouillé. La massue est brandie bien haut, prête à fracasser le crâne d'un captif apeuré, les bras levés dans un ultime geste défensif ou touchant la jambe du vainqueur pour demander sa grâce et se soumettre. Certaines scènes vont jusqu'à démultiplier le prisonnier en une grappe humaine composée d'un nombre indiscernable d'individus. La première représentation historique connue figure sur la Palette de Narmer datée du XXXIIe siècle. Le roi est coiffé de la couronne blanche et exerce sa toute-puissance guerrière sous le regard du faucon Horus[48]. L'origine de cette scène est cependant plus ancienne et trouve ses origines dans la préhistoire[49]. De nombreux exemples sont attestés pour les périodes dites de la Culture de Nagada (-3800 à -3100) et montrent des souverains anonymes dans la même posture. La plus ancienne attestation iconographique connue figure sur une poterie trouvée dans la nécropole d'Abydos (période Nagada I). Le massacre de l'ennemi est une illustration du premier devoir du souverain : la sauvegarde de l'ordre pharaonique (Maât) des assauts des puissances coalisées du désordre (isefet). Sur certaines figurations, Pharaon empoigne un groupe de trois ennemis. Chacun d'eux représente l'un des trois peuples voisins de l'Égypte, un Nubien (sud), un Libyen (ouest) et un Sémite (est). Tout comme le désert est l'antithèse de la vallée fertile du Nil, ces trois peuples sont considérés comme à l'opposé des Égyptiens et de leur mode de vie[50]. Le triomphe de Pharaon figure immanquablement sur les murs des temples : Ramsès II à Abou Simbel, Ramsès III à Médinet Habou, Ptolémée XII à Edfou. Une des dernières représentations connues date de la colonisation du pays par l'Empire romain. Un relief du mammisi de Dendérah montre ainsi l'empereur Trajan dans le traditionnel costume de Pharaon et la massue à la main[51].

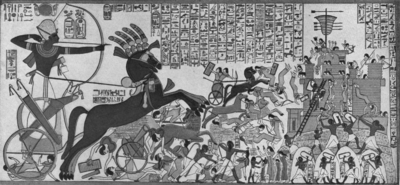

Pharaon sur son char Le char de combat est introduit en Égypte durant la Deuxième Période intermédiaire, lorsque le Delta du Nil est sous la domination des Hyksôs. Ces derniers sont chassés hors du royaume par Ahmôsis. Dès lors, les pharaons de la XVIIIe dynastie ont toutes possibilités d'étendre leur influence en Syrie-Palestine, où ils multiplient les campagnes militaires. L'exemple le plus éclatant est Thoutmôsis III qui enchaîne, en vingt ans, seize expéditions militaires (entre l'an 23 et l'an 42 de son règne)[52]. Les pharaons du Nouvel Empire ne cherchent toutefois pas à coloniser le Moyen-Orient. Il s'agit plus de se constituer une zone d'influence où l'administration reste aux mains de roitelets locaux, surveillés par des fonctionnaires égyptiens et remplacés en cas d'insoumission. Le char de guerre jouant un grand rôle lors des opérations militaires, il devient le nouveau symbole du pouvoir pharaonique, à la fois dans l'iconographie et la phraséologie. La première représentation d'un pharaon sur son char remonte à Ahmôsis dans une scène de bataille figurée dans son complexe funéraire d'Abydos : le roi est debout sur son char et crible de flèches ses ennemis. Les représentations historiques de ce genre sont relativement peu nombreuses jusqu'à Thoutmôsis III. Elles se multiplient sous Ramsès II à Karnak, à Louxor, au Ramesséum et dans les temples nubiens. Certaines scènes relatent des faits historiques avérés comme les variantes de la Bataille de Qadesh ; d'autres sont plus douteuses quant à leur véracité. Le but n'est pas la recherche de la vérité historique mais la sublimation de la puissance de Pharaon dans son combat contre les forces du chaos. Les dernières grandes fresques remontent à Ramsès III pour relater ses campagnes contre les Libyens et les Peuples de la mer. Après lui, les scènes de char se font plus discrètes mais ne sont pas abandonnées et figurent sur des bijoux, des calices ou des scarabées. Symbole de l'oppression égyptienne, l'image de Pharaon sur son char est battue en brèche dans le Livre de l'Exode lorsque la charrerie égyptienne est engloutie dans la mer, victime de la puissance du Dieu de Moïse[53]. Fonction législativePratiques juridiques et judiciairesL'Égypte antique est une civilisation qui n'a pas connu de magistrats professionnels. À tous les niveaux de la société, la fonction de juger résulte de l'autorité administrative déléguée selon le système hiérarchique. Un fonctionnaire, quel que soit son rang, qui détient l'autorité sur un territoire ou sur un service donné, exerce un pouvoir judiciaire lié à sa fonction. Aucune distinction n'est faite entre justice et religion ou entre droit pénal et droit civil. Au bas de l'échelle, les litiges entre particuliers et les affaires courantes (vols, larcins, adultères, impayés, disputes de voisinage) sont traités par le chef de village, le chef de chantier ou le chef d'équipe. Le juge tente de discerner le vrai du faux selon une procédure contradictoire entre accusateur et accusé avec audition de témoins. C'est la pratique de la palabre où une solution de médiation est tentée afin d'assurer la paix sociale. Pour s'assurer de la véracité des paroles de l'accusé, celui-ci doit prêter serment sur la Vie de Pharaon ou sur la Vie des dieux. Trahir ce serment, c'est s'exposer à la peine de mort. Dans les cas les plus graves, la procédure devient inquisitoriale avec le recours à la torture. Tel est le cas dans l'affaire du Complot du Harem où les criminels ont visé la personne de Ramsès III. Plus on monte dans la hiérarchie, plus le procès est important et donc, plus les juges sont des proches de Pharaon : vizir, échansons, flabellifères. Dans chacune des régions, le nomarque représente l'autorité suprême en matière judiciaire pour les affaires à portée locale. À partir du Nouvel Empire, les juges se recrutent de plus en plus dans le clergé. En dernière instance, le droit de juger revient à Pharaon, surtout lorsqu'il est question d'appliquer la peine de mort. Au cours du Ier millénaire av. J.-C. s'est aussi largement pratiqué le recours juridique aux dieux par le moyen des pratiques oraculaires[54].  L'État égyptien se caractérise par une organisation basée sur un vaste ensemble de lois écrites (règlements, jurisprudences, édits royaux, exemptions fiscales, contrats locatifs, testaments, fondations funéraires, dotations, etc.) qui, lors d'un procès, peuvent être présentées en tant que preuve de bonne foi. Tout acte juridique est nécessairement formulé en écriture hiéroglyphique sur un rouleau de papyrus et se trouve conservé dans une salle d'archives. Cet ensemble législatif n'a toutefois pas été systématisé en une constitution et un code raisonnés. Chaque acte trouve sa référence suprême dans la Maât — qui est la norme de la Vérité et de la Justice — et se place sous le patronage divin de Thot, le « Maître des lois ». Selon une légende rapportée par Diodore de Sicile, ce dieu aurait donné les premières lois à Ménès, le premier pharaon (Bibliothèque historique, I, 94)[55]. La majeure partie de ce corpus juridique est à présent perdue, mis à part quelques procédures sur papyrus et ostraca livrées par les hasards des fouilles archéologiques. Les édits royaux considérés comme emblématiques d'un règne figurent conservés sur les murs des temples ou sur des stèles monumentales. Un des plus fameux documents de ce genre est la Pierre de Rosette, un décret d'exonérations fiscales promulgué par Ptolémée V en faveur des temples de son royaume[56]. Lois pharaoniques Il ne fait pas de doute que Pharaon est le principal initiateur des mesures législatives. D'une manière générale, les hymnes apologétiques le chargent de « raffermir » les lois, de les « parfaire », de les « promulguer » et de les « faire appliquer ». Le fonctionnement effectif de la monarchie est assuré par les lois (hépou) promulguées au moyen de décrets royaux (oudjou nesout ; littéralement, les « ordres du roi »). Ces décrets recouvrent une vaste réalité de décisions tels les annonces d'un nouveau règne, les lettres à des fonctionnaires ou à des courtisans, les arrêtés de nomination ou de destitution, les ordres à l'administration comme l'organisation d'une campagne militaire, d'une expédition minière, de l'élévation d'un obélisque ou de la levée d'un impôt exceptionnel. Le souverain peut aussi décider de favoriser un temple en le dotant de terres, de desservants et de cheptels supplémentaires voire d'ordonner son embellissement, sa rénovation ou sa complète reconstruction. Les décrets concernent aussi l'organisation du culte funéraire de ses proches courtisans par le don d'un sarcophage, d'un mastaba ou d'une fondation agricole destinée à la production des offrandes alimentaires. Il apparaît ainsi que les décrets ont soit une portée générale comme l'amélioration des conditions sanitaires, soit une portée particulière comme l'exemption fiscale d'un seul domaine. La composition des décrets fait appel au discernement royal après discussion et consultation des notables, des courtisans mais aussi par la consultation des écrits d'archives[57]. Parmi les nombreux décrets royaux recensés par les égyptologues figure l’Édit de Horemheb. Daté de la fin de la XVIIIe dynastie, il est destiné à réorganiser une Haute-Administration rongée par la corruption après l'incurie de l'épisode amarnien d'Akhenaton. Pour ce faire, Horemheb nomme des hommes de confiance, supprime des taxes les plus susceptibles d'être détournées, ordonne la peine de mort pour les juges corrompus, etc. Afin de donner un caractère d'éternité à cette volonté réformatrice, le décret est recopié sur une haute stèle granitique placée dans l'enceinte d'Amon-Rê à Karnak :

— Début de l’Édit de Horemheb. Traduction de Claire Lalouette[58]. Le Tjaty (vizir du pharaon) Second dans l'ordre de préséance et dignitaire le plus important du gouvernement, le Tjaty est le plus proche collaborateur de Pharaon. Depuis le XIXe siècle, époque des premiers égyptologues, ce titre est traduit par le mot « vizir » en référence aux pratiques ottomanes et sans doute aussi influencé par le courant orientaliste alors en vogue en Europe. Le caractère écrasant de la fonction est renseigné par le texte des Devoirs du Vizir gravé dans la tombe de Rekhmirê, un haut personnage installé dans le vizirat sous le règne de Thoutmôsis III. À dater du Nouvel Empire (XVIIIe dynastie), mais peut-être déjà sous la XIIIe dynastie, la charge est dédoublée et le pays compte deux vizirs : un premier pour la Haute-Égypte, à Thèbes, et un second pour la Basse-Égypte, à Memphis. De par sa fonction, le vizir est le premier responsable de l'Administration et joue le rôle d'intermédiaire entre Pharaon et son peuple. Ses obligations sont multiples, comme récolter les ressources agricoles de l'État, superviser les instances régionales ou assurer la surveillance policière du Palais[59]. La tombe de Rekhmirê est également remarquable pour sa transcription du Discours de l'Installation prononcé par Thoutmôsis à l'intention de son vizir nouvellement promu. Le souverain est pleinement conscient du caractère désagréable de la fonction vizirale. Le fonctionnaire se doit de toujours contenter son maître, éviter les médisances, ne pas léser sa parentèle au profit d'inconnus, se garder de fréquenter les arrogants et les malhonnêtes, écouter jusqu'au bout tous les griefs, ne jamais se mettre en colère et toujours garder un jugement impartial. Le respect de la Maât est au cœur de cette allocution ainsi que la nécessaire bonne pratique de la Justice au sein des tribunaux[60].

— Discours de l'Installation (extrait). Traduction de Claire Lalouette[61]. Six grands législateursDans la culture grecque, un législateur est un homme sage et avisé qui, par son charisme et ses compétences politiques et juridiques, arrive à dénouer les situations de crise les plus inextricables. Les athéniens Dracon et Solon en sont les plus parfaits exemples. Selon l'historien grec Diodore de Sicile, l'Égypte antique a connu six grands pharaons législateurs (Bibliothèque historique, Livre I, 94-95). Ces six personnages sont énumérés selon l'ordre chronologique et sous des dénominations grecques : Ménès, Sasychès, Sésoosis, Bocchoris, Amasis et Darius. Le premier d'entre eux est Narmer, le premier des pharaons humains, à qui Thot a donné les premières lois. Le deuxième est probablement Chepseskaf de la IVe dynastie. Le troisième, Sésoosis, est une figure légendaire qui amalgame les traits de Sésostris Ier, Sésostris III et Ramsès II. Le quatrième est Bakenranef, un pharaon saïte de la XXIVe dynastie, le cinquième est Ahmôsis II de la XXVIe dynastie et le dernier est l'empereur perse Darius Ier, le souverain d'une Égypte qui a perdu son indépendance[62] :

— Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, Livre I, 94-95 (extraits)[63]. Bibliographie

Dictionnaires

Études

Traductions

Notes et référencesNotes

Références

|