|

Opération Market Garden

Opération Market Garden

Parachutistes alliés au-dessus des Pays-Bas.

Batailles

L'opération Market Garden était une offensive militaire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu du 17 au 26 septembre 1944. C'était un plan ambitieux visant à percer le front allemand aux Pays-Bas, à atteindre la région de la Ruhr et à mettre fin à la guerre d'ici Noël 1944. Le plan combinait des parachutages de troupes avec une avancée rapide des troupes au sol pour sécuriser des ponts stratégiquement importants sur le Rhin inférieur. L'opération se composait de deux composants principaux : "Market", l'opération aérienne, et "Garden", l'offensive terrestre. Dans le cadre de "Market", trois divisions des forces aéroportées américaines et britanniques furent déployées pour s'emparer des ponts à Eindhoven, Nimègue et Arnhem. "Garden" prévoyait que le XXXe corps britannique, sous le commandement du général Sir Brian Horrocks, avance rapidement depuis la Belgique vers le nord pour sécuriser les ponts conquis. L'opération s'est terminée le 26 septembre 1944 par un échec stratégique pour les Alliés. Bien que certains ponts aient été conquis, les parachutistes britanniques à Arnhem n'ont pas réussi à maintenir leur position, et l'opération n'a pas abouti au percée escomptée. Les Alliés ont subi de lourdes pertes : plus de 17 000 soldats ont été tués, blessés ou capturés. L'échec de l'opération Market Garden a eu des conséquences considérables. Il a conduit à une prolongation de la guerre à l'ouest et a permis aux Allemands de se réorganiser et de renforcer leurs lignes de défense. Cette offensive ratée a également révélé les risques des plans trop ambitieux et l'importance d'un renseignement précis.

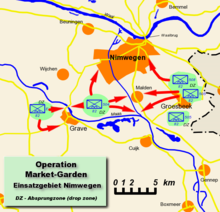

ContexteAprès le débarquement réussi en Normandie (à partir du 6 juin 1944), le débarquement à l'embouchure du Rhône (opération Dragoon à partir du 15 août 1944) et la libération étendue et relativement rapide de la France qui s'en est suivie, les Alliés étaient divisés sur la marche à suivre. Les deux parties avaient l'intention d'avancer rapidement vers « le cœur de l'Allemagne ». Pour atteindre cet objectif, il fallait d'abord percer la ligne Siegfried et s'emparer des passages sur le Rhin. Le groupe d'armées Nord devait s'emparer d'Anvers avec la partie du groupe d'armées Centre opérant au nord des Ardennes, percer la ligne Siegfried là où elle couvrait la Ruhr et s'emparer de la région de la Ruhr. Plan finalLe plan de Montgomery comprenait deux opérations distinctes : Market la dépose du I Airborne Corps de la First Allied Airborne Army et Garden l'avancée de la 2e armée britannique en soutien des troupes aéroportées. L'ensemble des opérations prévoyait le largage sur différents sites. La 101e division aéroportée américaine (major général Maxwell D. Taylor) devait débarquer juste au nord du XXXe corps pour prendre les ponts situés au nord d'Eindhoven, à Son et Veghel. Forces allemandesLe recul de la Wehrmacht en juillet et en août a conduit les Alliés à conclure que l'armée allemande avait été considérablement affaiblie et n'était pas en mesure de se regrouper. Au cours de cette période, la Wehrmacht a subi une série de défaites, entraînant des pertes considérables. Entre le 6 juin et le 14 août, les pertes comprennent 23 019 morts au combat, 198 616 disparus ou prisonniers et 67 240 blessés. À la fin du mois d'août, de nombreuses formations initiales de la Wehrmacht dans la campagne de Normandie avaient été soit anéanties, soit réduites à de petites unités dispersées. Le , Model reçoit le renfort du 2e SS-Panzerkorps, qui se compose des 9e et 10e SS Panzerdivision SS. Model met les deux divisions au repos dans des zones de sûreté, derrière la ligne de front, entre Eindhoven et Arnhem. Quelques milliers d'hommes, sans matériel lourd, une trentaine d'automitrailleuses, quelques SPW, quelques canons d'assaut et une vingtaine de chars. Les engins chenillés sont déjà conditionnés sur des trains à destination de l'Allemagne. Face à des armées alliées au complet, ces unités sont surclassées. Face à des parachutistes légèrement armés, elles représentent une menace mortelle. PréludesOrdre de batailleRenseignementsAlliésLes Alliés avancent dans le nord de la France jusqu'en Belgique avec une relative facilité, ce qui donne lieu à un sentiment d'euphorie qui imprègne leurs forces à tous les niveaux.Bien qu'il ait reçu des informations sur le mouvement du 2e corps de panzers SS de la part d'ULTRA, le SHAEF rejette tout avertissement. Le chef des renseignements du 21e groupe d'armées, le brigadier Bill Williams, exprime de sérieuses inquiétudes quant à la présence du 2e corps de panzers SS, en particulier de la 9e division de panzers SS, au nord d'Arnhem. En conséquence, un rapport est soumis à Montgomery le 10 septembre, soulignant ces inquiétudes. AllemandsVon Rundstedt et Model prévoient une grande offensive alliée imminente en raison du grand nombre de rapports de renseignement qu'ils reçoivent. L'officier de renseignement du groupe d'armées B croit que la seconde armée va lancer une offensive dans la direction de Nimègue, Arnhem et Wesel avec pour principal objectif de parvenir à la zone industrielle de la Ruhr. Il est convaincu que les troupes aéroportées seront utilisées dans cette offensive, mais n'est pas sûr de l'endroit où elles seraient déployées ; il soupçonne la région de la ligne Siegfried, au nord d'Aix-la Chapelle ou peut-être même près de la Sarre. Il est important de noter que les Allemands auraient également été prévenus des détails de l’opération peu de temps avant son déclenchement par un de leurs agents doubles, Christiaan Lindemans[9] Déroulement des opérations Jour 1 : dimanchePremiers succèsL'opération Market Garden débute à l'aube, 1 400 bombardiers Lancaster et B-17 se succèdent toute la matinée pour attaquer les terrains d'aviation de la Luftwaffe et les positions de la Flak, relayés ensuite par les chasseurs-bombardiers P-38 Lightning et P-47 Thunderbolt qui effectuent des mitraillages à basse altitude. À 10 h 25, douze Short Stirling transportant les hommes de la 21st Independant Parachute Company et 6 Dakota du 9th US Troop Carrier Command décollent afin de larguer les éclaireurs devant précéder les trois divisions parachutistes alliées. Deux heures plus tard, les Pathfinders (en) sautent au nord d'Eindhoven, près du pont de Graves et à l'ouest d'Arnhem, pour délimiter les zones de largage et d'atterrissage des planeurs. Une fois au sol, les éclaireurs britanniques signalent les zones d'atterrissage et de parachutage en étendant au sol de larges panneaux orange et rouges. Pendant ce temps, une armada de 1 527 avions de transport et 478 planeurs, escortée par 919 chasseurs alliés, a décollé et survole la Manche. Plusieurs planeurs n'arriveront pas sur leur objectif car 22 d'entre eux rompent leur câble au-dessus de l'Angleterre et 4 autres tombent dans la Manche, les survivants étant recueillis par des vedettes de l'Air-sea rescue (en) et des hydravions. Le parachutage est un succès pour les Alliés. Au premier largage, la quasi-totalité des troupes sont arrivées sur leurs zones de parachutage. Pour la 82e division aéroportée, 89 % des soldats débarqués ont atterri sur ou dans les 1 000 mètres de leurs zones de largage et 84 % des planeurs se sont posés sur ou dans les 1 000 mètres de leurs zones d'atterrissage. Cela contraste avec les opérations précédentes, où le largage de nuit avait provoqué une dispersion des unités allant jusqu'à 19 km. Dans le Sud, la 101e division aéroportée rencontre peu de résistance et capture quatre des cinq ponts. Le pont à Son saute lorsque les parachutistes américains s'approchent de lui, après avoir été retardés par un engagement de courte durée avec un canon de 88 mm et une mitrailleuse. Plus tard dans la journée, de petites unités de la 101e se déplacent au sud de Son.  Au nord, de petits groupes de la 82e progressent vers Grave et prennent le pont à la hâte. Ils ont également réussi à capturer un pont d'une importance vitale, à Heumen, au confluent de la Meuse et du canal qui la relie au Waal. Le but principal de la 82e au cours de cette journée a été d'occuper les hauteurs de Groesbeek et de créer ainsi une position de blocage afin de prévenir d'une attaque et d'empêcher les observateurs allemands de guider les tirs de l'artillerie. Browning et Gavin ont estimé que cela devait être la priorité de la division. Le 1er bataillon du 508e régiment de parachutistes d'infanterie (en) a été chargé, si possible de prendre le pont de Nimègue, mais à cause de la mauvaise communication, l'attaque ne commence pas avant la fin de la journée. S'ils l'avaient attaqué plus tôt, ils auraient fait face à seulement une dizaine d'Allemands. Au moment où le 508e attaque, des troupes de reconnaissance du 9e bataillon de reconnaissance de SS arrivent. En effet, quelques heures plus tôt, sur une zone d'atterrissage américaine, des soldats allemands en fouillant un planeur accidenté ont trouvé sur le cadavre d'un officier les plans de l'opération, malgré les ordres très stricts interdisant d'emporter de tels documents. L'attaque échoue, laissant le pont de Nimègue aux mains des Allemands. Le contrôle de ce pont de Nimègue est vital, contrairement à certains des ponts vers le sud qui enjambent des petites rivières et des canaux et qui peuvent être remplacés par des unités du génie, car les ponts de Nimègue (le plus long pont d'Europe : 600 m) et Arnhem traversent deux bras du Rhin et ne peuvent être remplacés facilement. Si ces ponts ne peuvent pas être capturés et tenus, l'avance du XXXe corps serait bloquée et l'opération Market Garden serait vouée à l'échec.  La 1re division aéroportée est larguée sans incidents. Au sol, les parachutistes sont très retardés par de petites formations allemandes à l'entraînement (pionniers, élèves sous-officiers, transmetteurs, artilleurs) qui ne présentent pas de vraie menace, mais qu'il faut déborder ou détruire une à une avant même d'entreprendre la progression. La moitié de la division est arrivée avec la première vague et seule la moitié de cette moitié (1re brigade de parachutistes) peut avancer vers le pont. Le reste défend les zones de largage. Ainsi, l'objectif principal de la division est attaqué avec l'effectif d'une demi-brigade. Alors que les parachutistes à pied progressent à l'ouest d'Arnhem, l'escadron de reconnaissance divisionnaire qui s'infiltre vers le pont se heurte aux positions allemandes et est obligé de battre en retraite. Deux des trois bataillons de la 1re brigade de parachutistes, faisant face à une solide résistance allemande, sont contraints à faire halte pour la nuit à Oosterbeek. Le lieutenant-colonel John Frost du 2e bataillon arrive au pont d'Arnhem dans la soirée et met en place des positions défensives à l'extrémité nord. Deux offensives pour capturer le pont et l'extrémité sud sont repoussées. Problèmes de transmissionsLes radios britanniques ne fonctionnent pas, quelle que soit leur portée. Il est constaté après l'atterrissage que les postes sont réglés par des quartz différents, dont deux fréquences sont couvertes par des stations de radiodiffusion britannique et allemande. De plus, les dizaines de largages planifiés puis annulés dans les semaines précédant l'opération ont provoqué la décharge des batteries. Dans la 1re division aéroportée, les demandes d'appui air/sol doivent être effectuées par deux unités spéciales américaines larguées à Arnhem le même jour. Ces unités sont équipées de Veeps (jeeps pourvues de radio VHF RCS-193). Ces postes radio sont rapidement détruits par des tirs de mortier ; de ce fait, la 1re Airborne en est réduite aux signaux visuels pour communiquer avec la RAF. Or, les pilotes ont l'ordre de ne pas réagir aux signaux venant du sol, car il n'y a pas moyen de distinguer l'ami de l'ennemi. Avance du XXXe corps Le lieutenant-général Brian Horrocks reçoit la confirmation du début de l'opération le matin du 17 septembre. À 12 h 30, Horrocks reçoit un signal indiquant que les premières vagues des forces aéroportées ont quitté leurs bases au Royaume-Uni et fixant l'heure de l'attaque au sol à 14 h 35. À 14 h 15, 300 canons britanniques ouvrent le feu, onze Field Regiments et six Medium Regiments exécutent un tir de barrage de 1,6 km de large et 8,0 km de profondeur sur les positions allemandes vers Valkenswaard, à l'avant de la ligne de départ du XXXe corps. Ce tir de barrage est appuyé par sept escadrons d'Hawker Typhoon de la RAF. L'avance est menée par les chars et l'infanterie des Irish Guards. Ces derniers traversent le canal Meuse-Escaut et entrent dans les Pays-Bas à 15 h 00. Après avoir traversé la frontière, soutenus par les Hawker Typhoon qui surgissent dès que les défenses allemandes se dévoilent (en effet huit d'entre eux se succèdent toutes les cinq minutes au-dessus de la colonne britannique et interviennent au besoin) les Irish Guards sont pris en embuscade par l'infanterie et les canons antichars allemands le long de la route principale. Huit chars britanniques sont détruits au Panzerfaust et au Panzerschreck. Les Paddies, surnom donné aux soldats Irlandais, descendent des half-tracks et se lancent dans les bois à l'assaut des positions ennemies qu'ils enlèvent après des combats acharnés. Après un nouveau tir de barrage de l'artillerie, les Hawker Typhons accomplissent une nouvelle vague sur les positions allemandes. Des soldats allemands capturés révèlent le reste de leurs positions, certains de leur plein gré, d'autres après avoir été menacés (ils devaient monter sur les chars alliés en progression). Au crépuscule, vers 19 h 00, la ville de Valkenswaard est atteinte et occupée par les Irish Guards. Soit 35 km de progression en cinq heures après le début de l'opération. Horrocks a prévu que les Irish Guards puissent parcourir les 21 km les séparant d'Eindhoven en trois heures, mais ils réussissent à couvrir seulement 11 km. Au premier jour, l'opération a déjà pris du retard. À Valkenswaard, les soldats du génie construisent un pont Bailey de 58 m de long en 12 heures. Réactions allemandes Le Generalfeldmarschall Walter Model est à l'hôtel Tafelberg d'Oosterbeek lorsque s’ouvrent les premiers parachutes. Il croit d'abord à un coup de main lancé pour le capturer. Wilhelm Bittrich, commandant du 2e SS-Panzerkorps, envoie immédiatement le bataillon de reconnaissance de la 9e Panzerdivision SS à Nimègue renforcer la défense du pont. Toutes les unités allemandes de la région sont engagées contre les parachutistes : aviateurs, marins, nouvelles recrues, convalescents, élèves-gradés. Même les cheminots et autres civils allemands sont armés et expédiés au combat. À minuit, Model se représente clairement la situation, il donne ses ordres en conséquence. La confusion espérée des défenses allemandes n'a pas lieu. L'effet de surprise a été perdu dès le départ. Jour 2 : lundi 18 septembre 1944Les météorologues alliés ont prévu que l'Angleterre serait couverte de brouillard le matin du . Le deuxième largage fut reporté de trois heures et d'épais nuages bas ont commencé à se développer sur la partie sud de la zone de combat, puis se sont répandus sur toute la zone durant la journée, ce qui a entravé l'approvisionnement et l'appui aérien (sept des huit prochains jours auront de mauvaises conditions météorologiques et les opérations aériennes ont été annulées le et le ). Zone d'opération de la 1re Airborne Les 1er et 3e bataillons de parachutistes sautent sans incidents. Tombés en plein sur le 16e bataillon SS d'instruction et de remplacement, les parachutistes sont très retardés par les unités allemandes rencontrées en chemin et qu'il faut détruire une à une. Devant Arnhem, les « diables rouges » se heurtent finalement à un groupement tactique de circonstance hâtivement rameuté par le lieutenant-colonel SS Spindler, 34 ans, mille hommes appartenant à seize unités différentes, artilleurs sans canons, tankistes sans chars, employés du génie civil, une centaine de pionniers d'assaut, quelques StuGe III, quelques SPW et trois chars. Spindler gagne la croix de chevalierHastings 2004, p. 38-71. Tôt dans la journée, le 9e bataillon de reconnaissance de SS dont la présence n'est plus nécessaire à Nimègue, retourne à Arnhem. Ayant tenté de franchir le pont de vive force, il est repoussé, avec de lourdes pertes. Son commandant, SS-Hauptsturmführer Gräbner, est tué. À la fin de la journée, les 1er et 3e bataillons de parachutistes ne comptent plus que 200 hommes, soit un sixième de leur effectif initial. Entrés dans Arnhem, ils sont à environ à 2 km du pont. La plupart des officiers et sous-officiers sont tués, blessés ou capturés. Le deuxième largage, retardé par le brouillard, atterrit au complet : 4e brigade de parachutistes composée des 10e, 11e et 156e bataillons du régiment de parachutistes, commandée par le général de brigade John Winthrop Hackett et les compagnies C et D du 2e South Staffordshire Regiment. Zone d'opération de la 82e Airborne Grave s'avère bien défendu et les forces allemandes continuent à faire pression sur la 82e déployée sur les hauteurs de Groesbeek. Le 505e régiment de parachutistes d'infanterie défend Horst, Grafwegen et Riethorst (nl) des contre-attaques allemandes. Tôt dans la journée, une contre-attaque allemande capture l'une des zones de parachutage alliée, où le deuxième largage est prévu pour 13 h 00. Le 508e régiment de parachutistes d'infanterie attaque à 13 h 10 et reprend la zone à 14 h 00, capturant 149 prisonniers et 16 pièces de DCA allemandes. Retardée par la météo en Grande-Bretagne, le deuxième largage n'arrivera qu'à 15 h 30. Ce largage incorpore des éléments de la 319e et 320e des Glider Field Artillery, le 456e bataillon de Parachute Field Artillery et des éléments de soutien médical. Vingt minutes plus tard, 135 bombardiers B-24 larguent des équipements, dont 80 % sont récupérés. Zones d'opération de la 101e Airborne et du XXXe corps À la suite de la perte du pont à Son, la 101e, tente, sans succès, de capturer un pont à Best, situé à quelques kilomètres, mais la tentative est repoussée. D'autres unités se déplacent vers le sud et parviennent finalement à l'extrémité nord de la ville d'Eindhoven. À 06 h 00, les Irish Guards continuent d'avancer tout en faisant face à la résistance déterminée de l'infanterie et des chars allemands. À 16 h 00, un contact radio alerte la force principale que le pont de Son a été détruit et qu'un pont Bailey est demandé pour le remplacer. À la tombée de la nuit, les Guards Armoured Division sont établis dans la région d'Eindhoven. Toutefois les colonnes de transport sont gênées dans les rues étroites de la ville et sont soumises à des bombardements aériens allemands au cours de la nuit. Finalement, les ingénieurs du XXXe corps, aidés par des prisonniers de guerre allemands, construisent un pont Bailey en 10 heures sur le canal Wilhelmine. Pendant la journée, les Britanniques du VIIIe et XIIe corps, en soutenant l'attaque principale, ont aménagé plusieurs têtes de pont sur le canal Meuse-Escaut tout en faisant face à une vive résistance allemande. Tout au long de la journée, des attaques allemandes ont été lancées contre le XXXe corps et contre les têtes de pont sur le canal Meuse-Escaut, le tout sans succès. Jour 3 : mardi 19 septembre 1944Arnhem Aux premières heures du jour, les 1er et 3e bataillons, ainsi que 2e South Staffordshires essaient de rallier le pont d'Arnhem, tenu tant bien que mal par le 2e bataillon de Frost. Le 1er bataillon est arrêté par la défense allemande. Ce qui reste du 3e bataillon est contraint à la retraite vers Oosterbeek. Le 2e bataillon (environ 600 hommes) tient encore l'extrémité nord du pont d'Arnhem. Les Allemands bombardent les positions britanniques au moyen de mortiers, d'artillerie et de chars ; ils démolissent systématiquement chaque maison afin d'en déloger les défenseurs. Pourtant, les Britanniques s'accrochent à leurs positions. Oosterbeek Au nord d'Oosterbeek, la 4e brigade de parachutistes tente de percer les lignes allemandes, mais les difficultés de transmissions et la résistance ennemie vouent cette entreprise à l'échec. La 1re division aéroportée a perdu sa capacité offensive. Dans l'impossibilité d'aider Frost sur le pont, les autres bataillons se retirent à Oosterbeek et installent une tête de pont défensive sur la rive nord du Rhin. Au même moment commencent à atterrir les planeurs des Polonais de 1re brigade indépendante de parachutistes, des canons anti-chars et des véhicules, jusque-là bloqués en Angleterre par un brouillard épais. Soudain, un Messerschmitt apparaît et fait feu sur les planeurs. Avant même de pouvoir toucher terre, de nombreux planeurs sont détruits. Les zones de largage sont aux mains de l'ennemi. Les Britanniques ne récupèrent que 10 % des équipements parachutés. Nimègue À 8 h 20, le premier contact est établi entre le XXXe corps de le 504e régiment de parachutistes d'infanterie. À 8 h 30 la division blindée des Guards du XXXe corps entre dans Grave. La force principale arrive trois heures plus tard. À ce moment, selon le plan, le XXXe corps devrait être à Arnhem. Une tentative de prendre le pont de Nimègue échoue. Gavin propose alors le plan suivant : les parachutistes du 504e Parachute Infantry Regiment doivent traverser le fleuve en bateau, 2 km en aval du pont. Arrivés sur la rive opposée, ils doivent capturer l'extrémité nord du pont puis faire la jonction avec le XXXe corps qui s'avancera sur le pont depuis l'extrémité sud. Malheureusement, les bateaux, demandés pour la fin de l'après-midi, n'arrivent pas. Une tentative d'approvisionnement de 35 C-47 (sur 60 envoyés) échoue (portant à 50 appareils et 200 hommes d'équipage le nombre de pertes dans la logistique aéroportée), les fournitures n'ayant pu être récupérées. Le mauvais temps sur les bases anglaises a empêché les planeurs transportant le 325e Glider Infantry Regiment de décoller, mettant fin à tout espoir de renforts pour la 82e Airborne. Eindhoven-VeghelDans le Sud, les unités de la 101e qui ont pris Best la veille sont contraintes de faire retraite face à une contre-attaque de Fallschirmjägers dans la matinée. Les chars britanniques arrivent au cours de la journée et repoussent les Allemands vers la fin de l'après-midi capturant au passage environ 1 000 prisonniers. Dans la journée, des chars Panther arrivent à Son, faisant feu sur le pont Bailey. Un canon anti-char britannique de 57 mm, récemment débarqué, réagit rapidement et élimine quelques-uns des chars. Les Panthers restants se retirent sans causer de dégâts au pont. Dans la nuit, la Luftwaffe bombarde Eindhoven. La flotte aérienne composée essentiellement de Junkers Ju-87 et de Dornier Do-17 surprend la population qui n'a pas le temps de se mettre à l'abri. On déplore plus de 200 morts et 800 blessés parmi les habitants. Jour 4 : mercredi 20 septembre 1944Arnhem Le 2e bataillon tient encore le pont d'Arnhem. L'après-midi, les positions britanniques du Nord du pont se sont affaiblies. Les blindés allemands font du tir direct contre les maisons défendues par les parachutistes. Les vivres, l'eau et les fournitures médicales se font rares. De nombreux bâtiments sont en feu. Une trêve de deux heures est organisée afin d'évacuer les blessés (dont Frost) dans un hôpital allemand. Gough remplace Frost. Les Allemands réduisent les poches de résistance, tout au long de la journée. Au crépuscule, ils prennent l'extrémité nord du pont, ce qui leur permet d'envoyer des renforts plus au Sud, à Nimègue. Le reste des troupes britanniques continue le combat, jusqu'au jeudi matin, vers 9 h. La quasi-totalité des soldats sont faits prisonniers. Le dernier message radio émis à partir du pont — « Plus de munitions. God save the King » — n'a été entendu que par les opérateurs radio allemands. Nimègue Les bateaux demandés la veille par la 82e Airborne arrivent dans l'après-midi et l'ordre d'assaut est donné. À environ 15 h, les Américains du 504e régiment de parachutistes d'infanterie traversent avec 26 bateaux d'assaut en toile les 365 mètres qui les séparent de la rive opposée. Une pénurie de pagaies oblige certains soldats à pagayer avec les crosses de leurs fusils. Environ la moitié des bateaux parvient à traverser sous un feu nourri. Les soldats survivants prennent d'assaut l'extrémité nord du pont. Les forces allemandes se retirent et le pont est sécurisé entièrement à 19 h 10. Beaucoup d'explosifs ont été trouvés sur le pont, mais pour une raison alors inconnue, les Allemands n'ont pas réussi à faire sauter le pont avant la traversée des chars britanniques. On sait aujourd'hui que les câbles des explosifs ont été coupés par le jeune résistant néerlandais Jan van Hoof. L'attaque a été coûteuse et fut surnommée « Little Omaha » en référence à la plage d'Omaha Beach Lorsque le lieutenant-général Dempsey de la deuxième armée rencontre le général Gavin, commandant de la 82e division aéroportée, il aurait déclaré (en référence à l'attaque de Nimègue), « Je suis fier de rencontrer le commandant de la plus grande division du monde actuel » (« I am proud to meet the commander of the greatest Division in the world »). EindhovenLes parachutistes de la 101e division aéroportée sont attaqués par la 107e brigade blindée allemande soutenue par des troupes SS. Les Américains luttent longtemps et sont finalement secourus in extremis par les chars du XXXe corps qui repoussent les Allemands. Toutefois ces derniers continuent à harceler l'autoroute reliant Eindhoven à Nimègue. Limiter les pertesLe réduit constitué par Urquhart ne peut joindre les Polonais de Sosabowski qui, largués dans des conditions chaotiques peu de temps auparavant, ont été massacrés ou capturés. Afin d'éviter une destruction totale de la première division aéroportée, le général Urquhart décide d'évacuer afin de tenter de rejoindre les lignes américaines et celles du XXXe corps. Les 25 et , soit 9 jours après les premiers largages, les rescapés regagnent les lignes alliées. ConséquencesÀ cette époque, Hodges planifie méticuleusement l'offensive de la Première armée américaine vers Bonn et Cologne pour le 22 septembre, date qui coïncide avec la réunion cruciale d'Eisenhower avec ses hauts commandants à Versailles et avec le jour où toutes les opérations offensives de son armée doivent être interrompues. La double poussée sur le Rhin pour menacer la Ruhr, l'une britannique et l'autre américaine, reste la politique officielle du Grand quartier général des puissances alliées en Europe (SHAEF) sur le papier jusqu'au début de la bataille des Ardennes, à la mi-décembre. Montgomery prétendit plus tard que le SHAEF avait modifié sa politique militaire en sa faveur, au motif qu'Eisenhower soutenait désormais pleinement une proposition comme celle de M525. PertesLes pertes totales des troupes aéroportées dans l'opération Market Garden s'élèvent à 11 850 - 968 morts, 2 640 blessés et 8 242 disparus. En outre, le XXXe corps a subi 1 480 pertes, les unités de soutien des VIIIe et XIIe corps britanniques 3 874, et la RAF 294, soit un total de 13 226 pertes britanniques et polonaises. Les pertes américaines, y compris les 424 victimes de l'USAAF (U.S. Army Air Force), s'élèvent à 3 974. En plus de ces pertes, la 101e a perdu par la suite 1 682 hommes, dont 375 morts, et la 82e 1 912 hommes, dont 310 morts, en défendant leurs positions nouvellement gagnées contre les contre-attaques allemandes. Famine aux Pays-BasUne conséquence tragique de l'échec de l'opération fut le Hongerwinter (« Hiver de la faim »). En effet, pendant la bataille, les travailleurs des chemins de fer néerlandais, incités par le gouvernement néerlandais à Londres, entamèrent une grève afin d'aider l'avance alliée. En représailles, les Allemands interdirent le transport de nourriture, ce qui provoqua une famine durant l'hiver 1944-1945 et causa la mort d'environ 18 000 Néerlandais. Lieux de mémoireLe pont d'Arnhem n'a pas survécu à la guerre : détruit par les B-26 Marauder de l'US Air Force le , il a été remplacé par un pont d'apparence similaire en 1948. Ce dernier a été rebaptisé pont John Frost (John Frostbrug) le . Le , des anciens combattants de la 101e Airborne ont inauguré un « monument pour les Néerlandais » à Sint-Oedenrode. Le monument est un don des anciens combattants aux civils qui ont combattu aux côtés des troupes américaines, à la surprise de ces dernières. Ce monument est « dédié à la population du Corridor par des vétérans de la 101e Airborne Division, en reconnaissance de leur courage, de leur compassion et amitié ». Le , la 1re brigade indépendante de parachutistes polonais a reçu l'ordre militaire de Guillaume Ier par la reine Beatrix en raison de sa bravoure à Arnhem pendant l'opération Market Garden. La 82e division aéroportée avait également reçu le même ordre le . Plusieurs musées aux Pays-Bas sont dédiés à l'opération Market Garden, dont le musée national de libération à Groesbeek, le Wings of Liberation Museum Park à Schijndel, et l'Airborne Museum Hartenstein à Oosterbeek. Ce dernier musée est complété depuis mars 2017 par une annexe, Airborne at the Bridge, située au bord du Rhin à Arnhem même, à vue du pont John Frost, qui met en avant le destin de trois des protagonistes de la bataille, le lieutenant anglais John Grayburn, le Hauptsturmführer Viktor Eberhard Gräbner et le capitaine hollandais Jacob Groenewoud[13]. Enfin, le cimetière militaire britannique d'Oosterbeek contient les sépultures de 1527 victimes britanniques, polonaises et hollandaises (le seul militaire néerlandais tué pendant l'opération Market Garden : le capitaine Groenewoud)[14]. Le mémorial de Driel, sur la rive sud, commémore l'évacuation de 2 400 parachutistes de la poche d'Oosterbeek dans la nuit du 25 au 26 septembre grâce au dévouement des sapeurs anglo-canadiens[15]. Les morts canadiens sont regroupés au cimetière militaire canadien de Holten, près de Deventer[16]. Du côté allemand, toutes les sépultures des victimes militaires des combats menés aux Pays-Bas ont été regroupées au cimetière militaire allemand d'Ysselsteyn, dans le Limbourg. Références

Bibliographie

Liens externes

|

|||||||||||||||||