|

Thermes antiques d'Alauna

Les thermes antiques d'Alauna constituent un ensemble thermal gallo-romain situé dans la commune française de Valognes dans le nord de la Manche. Au nord de l'agglomération antique d'Alauna recouverte au XXIe siècle par les pâturages et les haies du bocage normand, les thermes sont situés à proximité d'une voie assimilée au cardo maximus. Probablement construits dans la seconde moitié du Ier siècle, ils sont désaffectés deux siècles plus tard. Leurs maçonneries sont récupérées jusqu'à l'époque contemporaine, mais le site est partiellement réinvesti vers la fin du Moyen Âge. L'architecture symétrique du complexe, avec des pièces identiques se retrouvant de part et d'autre d'un axe, fait entrer les thermes d'Alauna dans la catégorie des thermes de plan symétrique à l'image des thermes de Néron, bien qu'ils soient de taille modeste (1 225 m2). Leurs vestiges, toujours partiellement en élévation sur une douzaine de mètres de haut, sont restés présents dans le paysage depuis l'Antiquité, mais ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle qu'ils sont formellement identifiés comme les ruines d'un établissement thermal antique. Son plan a pu être totalement restitué après des fouilles complètes au début des années 1990, avant l'aménagement du site en jardin archéologique. Les plus récentes études révèlent peu à peu de probables bâtiments annexes dans l'environnement immédiat du complexe. Les thermes d'Alauna sont protégés comme monument historique par la liste de 1862. Géographie et contexte archéologiqueLes thermes dans le paysage contemporain Le site d'Alauna est situé à 1,6 km au sud-est du bourg moderne d'Alleaume (commune de Valognes, département de la Manche)[2] sur le rebord nord-ouest d'un plateau entre deux talwegs parallèles et orientés nord-ouest — sud-est qui la limitent à l'est et à l'ouest[3]. Le complexe thermal se trouve à l'extrémité orientale de la rue du Balnéaire, hors de la zone la plus densément construite d'Alleaume et au sud-est de cette agglomération. Il occupe le flanc de la rive gauche de la vallée du Merderet. La ville de Valognes et Alleaume sont implantées sur l'autre rive de la rivière[A 1],. La dépression dans laquelle coule le Merderet se comble partiellement à l'Hettangien (Jurassique inférieur) à la faveur d'une transgression marine qui envahit la frange occidentale du Bassin parisien. Les ressources géologiques locales — argiles rouges, sables et cailloutis ou galets du Rhétien (Trias supérieur) du plateau et calcaire jurassique sur les pentes — sont mises à profit pour construire les bâtiments d'Alauna, dont les thermes[4]. Les thermes au sein d'Alauna Les thermes sont situés près de la limite nord-ouest de l'agglomération antique d'Alauna[2]. Si une grande partie du site d'Alauna se trouve à une altitude supérieure à 50 m atteignant même 60 m à proximité du théâtre antique, l'autre partie épouse le relief du flanc de la vallée sur des pentes descendant vers le Merderet et atteignant parfois 10 %. Les thermes sont construits presque au pied du plateau ; à une altitude de 38 m, ils occupent le point bas de la ville antique[AG 1]. Il semble que la principale voie qui traverse Alauna du sud au nord (cardo maximus) desserve les thermes puis se dirige vers le nord de la presqu'île du Cotentin jusqu'à Fermanville et/ou Cherbourg[5]. Ces thermes constituent, avec l'édifice de spectacles à l'est, la parure monumentale connue et attestée par des fouilles de la cité antique mais la présence d'un forum au centre et de plusieurs sanctuaires est certaine[6]. Des secteurs habités denses occupent également le centre de l'agglomération alors qu'à sa périphérie l'artisanat est bien présent[7]. L'évolution des connaissances sur Alauna suggère donc une cité plus importante que les premiers indices ne le laissaient entrevoir et dont la population pourrait atteindre 3 à 4 000 habitants[8]. Dans ces conditions, l'existence ainsi que le statut d'un seul établissement thermal au nord de la ville et de taille assez modeste posent question, et l'hypothèse d'un autre complexe plus central, à l'angle nord-est du cardo maximus et du decumanus maximus est d'actualité, d'autant qu'un tel aménagement est suggéré par des fouilles réalisées en 1695 puis en 1981 (mise en évidence de tubuli et d'une portion de sol recouvert de mortier étanche au tuileau ayant manifestement appartenu à un balnéaire, privé ou public)[9]. HistoriqueLe site dans l'Antiquité et au Moyen Âge Les thermes sont implantés sur une parcelle initialement bordée de fossés partiellement comblés pour l'occasion. Un four de briquetier, un puits ainsi qu'une autre construction maçonnée dont la destination est inconnue y sont identifiés, mais tous ces indices semblent se rattacher au début de l'époque romaine et sont peut-être liés au chantier de construction des thermes ; aucune preuve d'une occupation antérieure n'est apportée[AG 2],[F 1]. L'édification paraît se dérouler dans la seconde moitié du Ier siècle, probablement entre 60 et 80, ce qui correspond à la période où Alauna se développe et s'étend et où ses principaux monuments sont édifiés[AG 2]. Il s'agit donc d'une construction précoce dans la mesure où le grand développement des thermes en Gaule date de la première partie de la dynastie antonine (98 à 192)[10]. Par la suite et au contraire d'autres établissements thermaux, le complexe d'Alauna ne semble pas faire l'objet de modifications profondes : des latrines sont aménagées contre le mur occidental près du point d'arrivée d'eau dans l'édifice et une piscine est peut-être accolée extérieurement à la même salle mais ces constructions ne peuvent être datées[F 2]. Vers la fin du IIIe siècle, les thermes sont désaffectés, leurs maçonneries sont démontées durant plusieurs siècles et remployées dans l'édification de nouvelles constructions[PN 1]. Cette désaffectation suit le déclin général de la ville d'Alauna à cette époque[11]. Le site ne connaît plus d'activité jusqu'à la fin du Moyen Âge où un hameau s'y construit ; certains de ses bâtiments prennent appui sur les murs les plus occidentaux des thermes tandis que la récupération des pierres se poursuit sur le reste de l'édifice, jusqu'à l'extraction des blocs de fondation ; ces matériaux de démolition sont réutilisés sur place pour les nouvelles constructions. Cette phase de « réutilisation différenciée » explique la répartition des vestiges conservés en élévation à l'époque contemporaine, protégés de la destruction par leur inclusion dans d'autres édifices pourtant détruits ultérieurement[PN 1],[12]. Mentions historiques et études à l'époque contemporaine En 1688, la tradition d'une ville antique sur le site d'Alleaume est rapportée par Louis Le Vavasseur de Masseville qui cite le « vieux château de Vallongnes »[13] bien que sa construction soit parfois attribuée à Clovis[14],[N 1]. En 1695, l'intendant de la généralité de Caen Nicolas-Joseph Foucault commandite des fouilles sur le site et le jésuite Pierre-Joseph Dunod, qui encadre ces travaux, attribue les ruines de ce « château » à un balnéaire antique[A 2]. Toutefois, le plan qui en est publié par Bernard de Montfaucon en 1722 est erroné : il représente en réalité les thermes de Vieux-la-Romaine[PN 2]. Malgré un correctif rapidement apporté par de Montfaucon, il est repris par plusieurs auteurs dont Jean-Louis Adam en 1905[16]. C'est Albert Grenier qui, en 1953, souligne l'importance de cette rectification passée jusque-là inaperçue[17],[N 2]. Dans le septième tome de son Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, Anne Claude de Caylus publie en 1765 des dessins et des plans partiels des thermes, conformes cette fois, réalisés par l'ingénieur René Cevet[A 3],[19]. En 1772 et 1773, le propriétaire de la parcelle des thermes engage des travaux de destruction des vestiges, utilisant pour cela des explosifs et même une pièce d'artillerie[20] ; seuls les murs encore en grande élévation résistent et sont pour la plupart préservés, au détriment des autres maçonneries (sols et hypocaustes des salles et de la piscine chauffées, premières assises des murs mal conservés, voire leurs fondations)[21].  Au XIXe siècle, il semble que les ruines n'évoquent plus, pour beaucoup d'habitants, d'anciens thermes romains ; seule la dénomination de « Vieux-Château » perdure[22]. Charles de Gerville reprend les fouilles au début des années 1840 et détaille les destructions du siècle précédent sur le site en confrontant ses observations aux plans anciens. Il indique cependant avoir retrouvé des traces de l'aqueduc alimentant les thermes[A 4]. La société des antiquaires de Normandie poursuit les travaux de Gerville à Alleaume en 1845 mais ne peut intervenir sur les thermes, le propriétaire du terrain en interdisant l'accès[23],[A 5]. Les vestiges de l'établissement thermal sont toutefois protégés au titre des monuments historiques depuis leur classement en 1862[1]. Les thermes, comme l'ensemble du site archéologique, sont épargnés par les bombardements intensifs qui détruisent largement Valognes en pendant la bataille de Normandie[24],[25]. Ce n'est qu'entre 1954 et 1968 que de nouveaux sondages sont effectués sur le monument dont les vestiges sont alors consolidés. Entre 1989 et 1992, sur une demande de la municipalité de Valognes en prévision d'une mise en valeur du site, les thermes sont intégralement fouillés, leur plan définitivement établi et leur chronologie précisée[A 6]. En 2020, dans le cadre du programme d'études pluriannuel et pluridisciplinaire d'Alauna initié en 2012 sous la coordination du centre national de la recherche scientifique, de l'université de Caen-Normandie et de l'institut national de recherches archéologiques préventives, l'environnement proche des thermes fait l'objet d'une prospection par géoradar[26]. Vestiges et mise en valeurLes vestiges encore visibles en élévation, sur 12 mètres pour les plus hauts, appartiennent à trois salles situées au sud-ouest de l'édifice, un tepidarium, un unctorium et le sudatorium mais la base de nombreux autres murs et la trace des tranchées creusées pour en récupérer les fondations permettent de restituer au sol le plan du complexe[AG 1]. Les thermes d'Alauna constituent, avec le théâtre antique de Lillebonne, les seuls vestiges de l'époque romaine conservés en élévation en Normandie[27]. Au XXIe siècle, le site des thermes restaurés est aménagé en jardin archéologique ouvert au public[28]. Il est le point de départ de visites organisées par l'association Agglomération antique d'Alauna (AAA) en partenariat avec le pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin, notamment dans le cadre des journées européennes du patrimoine[29]. Description

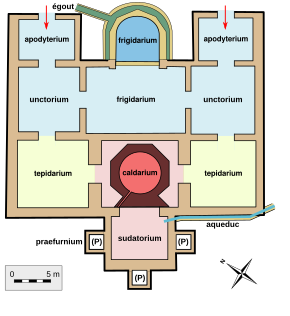

L'actus quadratusLes thermes occupent une surface de 1 225 m2 et s'inscrivent dans un carré de 36,5 m de côté[30], ce qui correspond très exactement à un actus quadratus (120 pieds romains de côté). Cette surface est divisée en trois modules du nord au sud et quatre modules de l'est à l'ouest[F 3]. La hauteur de thermes est estimée à 12 m, soit un tiers d'actus — les plus hauts vestiges mesurent 12 m, ce qui semble correspondre à la hauteur maximale des thermes[PN 3]. La largeur des murs extérieurs du complexe thermal est également régie par ce principe puisqu'elle est de 1,20 m, soit 4 pieds romains, c'est-à-dire une ulna ou un trentième d'actus[AG 3]. Thermes de plan symétrique Les pièces sont organisées de manière symétrique autour d'un axe médian comportant de l'est à l'ouest une piscine froide en abside, un frigidarium, un caldarium et sa piscine chaude octogonale large de 7,30 m et profonde d'un mètre, puis un sudatorium. De part et d'autre de cet axe se retrouvent les mêmes salles : apodyterium, unctorium (salle de soins) et tepidarium. Ce plan est caractéristique des « thermes de plan symétrique », schéma général inauguré par les thermes de Néron construits à Rome entre 62 et 64[30], ce qui n'est pas contradictoire avec la datation présumée d'édification des thermes d'Alauna[AG 4]. L'entrée et la sortie des usagers de cet établissement se font par les deux apodyteria sur la face orientale du complexe, du côté de la voie qui passe à proximité[PN 4]. Cette volonté de doubler certaines pièces doit certainement viser à moduler la capacité des thermes en fonction de leur fréquentation et non à séparer hommes et femmes qui doivent de toute manière se retrouver au niveau des piscines et du sudatorium, salles communes[31]. Elle permet aussi de procéder à l'entretien d'une partie du complexe, chantier qui peut s'étaler sur plusieurs mois[32], sans arrêter totalement son fonctionnement[AG 4]. Architecture optimiséeTopographie naturelle exploitée au mieux À l'ouest des thermes, une zone semble destinée aux activités de service et de maintenance. C'est à partir de là que les praefurnia sont approvisionnés en bois de chauffage qui est peut-être stocké sur place. C'est également sur cette aire que donnent des ouvertures en hauteur dans les murs permettant d'accéder à la toiture des thermes — l'un de ces passages apparaît nettement sur les dessins de René Cevet mais il est par la suite muré[PN 3]. C'est enfin dans cette zone que le sol naturel est le plus bas, les constructeurs mettant à profit cette pente naturelle du terrain pour y installer les pièces chaudes, évitant ainsi des excavations pour aménager le sous-sol de service haut de 1,25 m nécessaire au bon fonctionnement de ces pièces (fourneaux et hypocaustes assurant le chauffage par le sol)[AG 5],[N 3]. Toutes les pièces communiquent avec leurs voisines, exception faite du caldarium et du frigidarium, ce qui évite les déperditions de chaleur[PN 4]. Le chauffage du complexe semble assuré par trois praefurnia accolés au sudatorium ; les fourneaux communiquent la chaleur à cette dernière pièce ainsi qu'au caldarium et à sa piscine grâce au dispositif d'hypocaustes et à des bouches de chaleur faisant communiquer ces différents sous-sols entre eux ; l'évacuation de l'air chaud des hypocaustes se fait grâce à des tubuli en terre cuite insérés dans l'épaisseur des murs[F 4]. Construction sobre Les murs sont épais, ceux du caldarium avoisinant les 2 m pour de probables raisons d'isolation thermique et de support de la toiture[PN 5] ; ils sont construits en blocage de moellons, enserré entre deux parements de petit appareil régulier (opus vittatum) de moellons calcaires (12 × 12 cm), les chaînages d'angle étant réalisés avec des moellons de même nature mais de plus grand module[34]. Des terres cuites architecturales (TCA) sont incluses dans les arcs des ouvertures, portes et baies[21], dispositif qui assure la solidité de ces arcs et participe à l'esthétique de l'ensemble[PN 3]. Ce même matériau, en raison de ses qualités réfractaires, est utilisé seul dans les parties basses du sudatorium au contact des praefurnia et il constitue le massif de la piscine chaude[F 5]. L'absence de TCA en lits alternés avec les moellons dans le parement des murs (opus mixtum) donne du corps à l'hypothèse d'une construction des thermes avant le début du IIe siècle, époque à laquelle ce dispositif architectural tend à se généraliser[PN 4]. Les murs extérieurs ne semblent pas avoir été recouverts d'un enduit, toute la décoration reposant sur l'alternance des pierres et des briques au niveau des ouvertures et peut-être aussi sur des saillants et des rentrants créant des effets de profondeur et d'ombre portée. Le décor intérieur des salles, sans doute plus riche avec des enduits peints ou des placages comme c'est souvent le cas[35], reste pour sa part inconnu, toute trace exploitable en ayant disparu[AG 6], exception faite de dalles de calcaire revêtant le fond et les parois de la piscine froide[F 6]. Ces dalles semblent recouvrir un mortier au tuileau assurant l'étanchéité de la piscine froide ; le fond de la piscine chaude pourrait avoir reçu le même type de revêtement étanche car de Gerville cite des témoins décrivant un « bassin en stuc rougeâtre »[22]. Toiture à imaginerLa nature de la toiture des thermes et le mode de son insertion sur les murs restent encore discutés car il n'en subsiste aucun vestige. Les salles chauffées (sudatorium, caldarium et tepidaria) sont nécessairement recouvertes de voûtes maçonnées qui y enferment chaleur et humidité. Ces voûtes paraissent prendre appui sur un retrait intérieur des murs encore discernable mais la présence d'une charpente et d'une toiture sur ces voûtes reste une hypothèse. La piscine froide, en raison de sa forme particulière en abside, est sans doute couverte d'une voûte en cul-de-four[F 7]. Il semble que les murs périphériques des thermes montent plus haut que le niveau d'insertion de la toiture et la masquent, ce qui explique l'obligation de créer des passages en hauteur dans les murs pour l'entretien ; la toiture serait alors « enfoncée » dans le bâtiment[AG 7]. D'autres restitutions, toutefois, suggèrent une insertion plus conventionnelle de la couverture sur les murs de l'édifice[36].  Hypothèses de restitution de la toiture (vue de la façade orientale). Adduction et évacuation de l'eau La « fontaine du Bus » ou « fontaine du Bû », une source près du théâtre à l'est du site à une altitude de 57 m, est captée au XXIe siècle pour l'alimentation en eau de la ville. Selon les fouilles anciennes, elle dessert les thermes par l'intermédiaire d'un étang artificiel de régulation et de retenue[37] puis d'un aqueduc long de 800 m pour un dénivelé de 19 m, souterrain excepté à l'approche des thermes où ce dispositif est aérien[38],[A 4]. Des vestiges de cet aqueduc, identifiés au XVIIe siècle (regards, tronçon de conduit large de 40 cm et recouvert de tuiles), ne sont pas retrouvés lors des recherches du XXIe siècle. Cet aqueduc aboutit dans le mur méridional du tepidarium, qu'il coupe pour longer le mur dans une saignée puis pénétrer dans les thermes par le sudatorium[F 6]. À ce niveau, il s'agit vraisemblablement d'un tuyau de plomb supporté par des piliers maçonnés ou des poteaux en bois[AG 4]. D'autre part, dans la partie nord de l'agglomération, dans une zone desservie par la voirie d'Alauna mais peu construite, la prospection par géoradar a révélé en 2020 des « anomalies » pouvant correspondre à des canaux ou des canalisations tubulaires ou en tranchées couvertes, ainsi qu'à des citernes ou des réservoirs. À ce stade, il est prématuré d'attribuer un rôle à ces aménagements dans l'alimentation en eau de la ville en général et des thermes en particulier[39]. S'il s'avère que ces anomalies signalent bien la présence du dispositif d'adduction d'eau à Alauna, l'absence de constructions dans ce secteur pourrait résulter d'une interdiction de construire trop près de l'aqueduc, pour préserver la qualité de son eau[N 4] ; il peut également s'agir de « terrains viabilisés » en prévision d'une extension urbaine jamais concrétisée[41]. Un caniveau permettant l'évacuation de l'eau de la piscine froide vers le bas de pente et le Merderet est mis en évidence au nord du complexe thermal ; il sert sans doute aussi à collecter une partie des eaux de la toiture (piscine froide et peut-être plus) car il ceinture extérieurement le mur de l'abside[AG 3]. Le dispositif de vidange de la piscine chaude, semblant lui aussi constitué d'un caniveau dirigé vers l'extérieur de l'édifice, est retrouvé en 1695 et apparaît sur les plans de l'époque, mais il est détruit au XVIIIe siècle en même temps que la piscine[42]. Aménagements annexes entrevusLa prospection réalisée en 2020 révèle partiellement, au nord-est de l'établissement thermal et à son contact, une structure d'une superficie d'environ 1 200 m2 semblant être composée d'une cour entourée d'un péristyle et qui pourrait constituer la palestre, fréquemment associée aux établissements de bains mais pas encore identifiée à Alauna. Entre les thermes et le cardo maximus, un bâtiment cloisonné pourrait dépendre de l'édifice thermal (salles d'affectations diverses, gymnase) bien qu'il en soit distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'une mansio au bord de la voie, à l'entrée nord de la ville ; ce bâtiment n'est pas aligné sur les thermes, mais sur la voie[26]. Pour des raisons de fonctionnalité, palestre et gymnase sont généralement situés à proximité de l'entrée des thermes[43]. Notes et référencesNotes

Références

Pour en savoir plusBibliographie

Articles connexes

Liens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||||