各務原市(かかみがはらし)は、岐阜県の南部に位置する市。

概要

濃尾平野の北部に位置し、岐阜地区に含まれる。北部と東部は標高200〜300メートルの山を境に関市、坂祝町、西は岐阜市、南西部は、笠松町と岐南町に隣接している。また、南は木曽川が東西に県境となって流れている。中山道の宿場町(鵜沼宿)として栄え、近現代には自衛隊岐阜基地などに関連する工業都市として発展した。今日では岐阜市や名古屋市のベッドタウンとなっており、人口は岐阜県で岐阜市、大垣市に続いて3番目である[1]。

岐阜大学農学部跡地に造られた各務原市民公園をはじめとする多数の大規模な公園緑地があり、まちづくりの政策として「パークシティ」(公園都市)を掲げている。2005年(平成17年)には「緑の都市賞」内閣総理大臣賞を受賞した[2]。新境川堤の桜並木は全国的にも有名である。

市章・市旗の由来は、各務原市の「各」の字を模式化したものだが、4つの菱形が市発足当時の旧構成町(旧那加町、蘇原町、鵜沼町、稲羽町)の4町を表し、4町が緊密に協力し合い、市の発展に繋げていくという願いを込めて制定された[3]。

市外局番は大半の地域で058(岐阜MA。岐阜市や羽島市、羽島郡、瑞穂市(一部を除く)、本巣市の一部[注釈 1]、本巣郡北方町と同じ)を使っているが[注釈 2]、川島地区は0586(一宮MA[注釈 3]。一宮市や稲沢市の一部と同じ)である。

地理

新境川堤

新境川堤

学びの森

学びの森

河川環境楽園

河川環境楽園

北部から東部にかけては俗に各務原アルプスと呼ばれる標高200-300mの秩父古生層の砂岩、チャート層山地が広がり、南部を木曽川が流れ、愛知県との県境となっている。市の中心部には標高30~60mの各務原台地が広がり、極めて水はけの良い洪積層の黒ぼく土壌であるため稲作には不向きで、鵜沼宿などの宿場町や街道沿いに街があったほかは、明治期までは大部分が原野であった。名鉄の六軒、二十軒という駅名や、溜め池の苧ヶ瀬池は当時の名残である。明治以降は、このような広大な原野と水はけの良すぎる土壌を生かす形で、軍事基地や演習場、かつては岐阜大学の農学部と工学部がおかれ、機械や紡績の工場、少ない水で成長する人参などの生産が主産業となった。山地は古生代〜中生代のチャートが主体で、堅いチャートが浸食されずに残ったもので、山地が空中写真で“>”という形に褶曲していることが確認できる。鵜沼地域の木曽川の岸からは、ジュラ紀の放散虫化石が豊富に見つかり[4]、“Unuma”と命名された放散虫もあるほどである。

2004年に合併した旧川島町や旧稲羽町の南側は木曽川によって運ばれた沖積層の平地が広がっている。古くから木曽川が氾濫しやすい地域で、洪水が発生するたびに地形が変わる幾つかの川中島で形成されていた。昭和20年代の木曽川上流改修工事でようやく現在の河川流域に定まり、木曽川が3つの流路に分けられ、三派川と呼ばれている。北派川は乗越堤(越流堤)で木曽川本流からは締め切られている。通常時は新境川流路となるが異常増水時は木曽川本流から分流する。南派川は愛知県との県境となっている。地域としては、岐阜地区に分類される。

隣接する自治体

各務原市中心部周辺の空中写真。市中心部の南側に航空自衛隊岐阜基地がある。1987年撮影の9枚を合成作成。

各務原市中心部周辺の空中写真。市中心部の南側に航空自衛隊岐阜基地がある。1987年撮影の9枚を合成作成。

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。

地名

町名

各務原市の地名を参照

地名の表記・発音

市発足から50年以上を経た現在でも、難読市名とされると同時に、この地の表記・発音は一貫していない。市名としては「各務原」(かかみがはら)を採用し、各務原市はこの表記・発音の使用を公共機関・市内企業・市内進出の企業に要請している。名古屋鉄道は各務原線の発音をそれまでの「各務原」(かがみはら)から変更してこれに準じたが、JR東海は現在も駅名に「各務ヶ原」(かがみがはら)を使用している。一方で、岐阜県立各務原高校は「各務原」(かかみはら)としているなど、公共機関ですら一貫していない。

各務原市民や近隣市町の住民の間でも「かかみはら」「かがみはら」「かかみがはら」「かがみがはら」の呼称が使われており、一貫性は無い。

2022年3月7日の岐阜新聞では、発音の詳細な分析が紹介されており、市内の南北で発音が異なるとしている。江戸時代、中山道の交通を通じて外部との接触が盛んだった各務原市南部では関西の濁音文化が反映されて「かがみ」と発音するようになった一方で、北部の集落は「各務村(かかみむら)」という呼称が定着したとしており、南部に位置する「各務ヶ原駅」と北部に位置する「各務原高校」の呼称について整合性がとれるとしている[5]。

また、若者を中心に「みっぱら」と呼ばれることもある。

地名の由来諸説

地名の由来は、古代に鏡作部(かがみつくりべ、銅鏡などの鏡を作る特殊技能集団)がいたことからと言い伝えられている(『各務村史』)。また、別の説では、各務地域のほぼ中央にある村国真墨田神社に鏡作部の祖神である天糠戸命(伊斯許理度売命の父神)が祀られているからとも言われている。いずれにしても、鏡が「かかみ・かかむ」から「各務」となったと言うことである。律令の時代には、「各牟」(この場合は発音は、かかむ)とも書いた[6]。2022年3月7日の岐阜新聞では、「各牟」を名乗った渡来系の豪族を由来としており、鏡作部を由来とする説は「鏡」を当て字にした俗説に過ぎないとしている一方で、日本地名研究所の所長を務めた谷川彰英は、鏡作部を由来とする説は「ほぼ定説になっている」と主張している。

歴史

各務原市発足まで

出典

- 各務原市教育委員会(編)『各務原市史 通史編 近世・近代現代』、各務原市、1987年、590-593頁。

- 各務原市教育委員会(編)『新発見!各務原市の歴史』、各務原市、2024年、148-149頁。

- 1954年(昭和29年) - 岐阜市及び稲葉郡と羽島郡の10町村で合併し、人口30万人の岐阜市とする計画が立てられる。この町村には現在の各務原市の一部(那加町、更木村など)が含まれていた。

- 1955年(昭和30年)

- 1957年(昭和32年)1月 - 那加町、蘇原町、鵜沼町、稲羽町、芥見村の4町1村で合併し、新市を建設する機運が高まり、仮称「各務ヶ原市」構想が生まれる。

- 1958年(昭和33年)4月1日 - 芥見村が岐阜市に編入される。残る4町での合併の動きが始まる。

- 1957年(昭和32年) - 那加町の住民により那加町の岐阜市への編入の運動が、蘇原町の住民により合併反対の運動が起きる。これらの運動は話し合いなどで収束する。

- 1962年(昭和37年)

- 5月 - 稲葉郡四町合併促進連絡協議会が設置される。

- 8月 - 愛知県犬山市から鵜沼町に合併の申し入れがある(後に断る)。

- 11月 - 新市建設基本計画案が完成。

- 1963年(昭和38年)

- 1月27日 - 合併関連議案を那加町、蘇原町、鵜沼町、稲羽町の臨時町議会に提出

- 1月28日 - 那加町、蘇原町、鵜沼町、稲羽町の各町議会で、4町合併を議決する。

- 2月12日 - 岐阜県告示第67号で、各務原市の設置が告示される[10]。

- 4月1日 - 各務原市が発足。

各務原市発足後

出典

- “沿革|各務原市公式ウェブサイト”. 各務原市. 2021年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年9月11日閲覧。

- 各務原市教育委員会(編)『新発見!各務原市の歴史』、各務原市、2024年、156-157、184-185頁。

- 1963年(昭和38年)

- 1965年(昭和40年)1月 - 市庁舎を現位置に移転。建物は岐阜県蚕業試験場の建物を転用。

- 1967年(昭和42年)11月 - 人口7万人を突破

- 1968年(昭和43年) -

- ライン大橋完成。各務原市誕生前の1925年11月に完成した犬山橋に次いで、当市と愛知県犬山市とを結ぶ2つめの橋である。

- 鵜沼台団地が開発される。

- 1969年(昭和44年) - 愛岐大橋完成。当市と愛知県とを結ぶ3つめ(江南市との間では初)の橋である。

- 1970年(昭和45年) - 松が丘団地が開発される。

- 1972年(昭和47年) - 緑苑団地、つつじが丘団地、新鵜沼台団地が開発される。

- 1973年(昭和48年)3月 - 市庁舎完成

- 1974年(昭和49年) - 尾崎団地が開発される。

- 1976年(昭和51年) -

- 緑苑東団地が開発される。

- 人口10万人を突破(11月)。

- 1986年(昭和61年)3月5日 - 東海北陸自動車道の岐阜各務原IC・美濃IC間が開通(1998年12月13日、東海北陸自動車道が名神高速道路(一宮JCT)に連結)

- 1992年(平成4年)10月 - 人口13万人を突破

- 1993年(平成5年) - 各務原市産業文化センターが完成。

- 1996年(平成8年)3月23日 - かかみがはら航空宇宙博物館(現・岐阜かかみがはら航空宇宙博物館)オープン

- 2000年(平成12年)

- 3月28日 - 犬山橋に隣接した道路専用の「ツインブリッジ」が完成。道路橋に名鉄電車が通っていた(路面電車と同様だった)のが改善され、旧橋は電車専用の鉄橋となる。

- 6月 - ふれあいバス運行開始。

- 2002年(平成14年)

- 10月28日 - 羽島郡町村合併問題研究会で羽島郡四町(笠松町・岐南町・柳津町・川島町)の合併構想が白紙となる。

- 11月13日 - 川島町が各務原市への合併を申し入れる。

- 12月3日 - 川島・各務原合併協議会準備会を設置。

- 2003年(平成15年)

- 1月20日 - 岐南町から合併協議参加の申し入れがある。

- 4月1日 - 各務原市、川島町、岐南町で木曽川文化圏市町合併協議会を設置。

- 6月6日 - 岐南町が住民投票(5月25日)の結果を踏まえ、木曽川文化圏市町合併協議会を離脱。

- 2004年(平成16年)

- 2月25日 - 合併協定書が調印される。

- 11月1日 - 羽島郡川島町を編入

- 2006年(平成18年)11月5日 - 神明小網橋完成

- 2008年(平成20年)3月 - 人口15万人を突破

- 2013年(平成25年)

- 3月24日 - 各務原大橋完成。旧市区と川島地区(旧・川島町)とが1本の道で結ばれ、神明小網橋も利用して各務原市役所~江南駅方面へのルートができた。

- 4月 - 市制50周年

- 2021年(令和3年)9月21日 - 市役所新庁舎高層棟が完成[11][12]。

- 2023年(令和5年)11月6日 - 市役所新庁舎低層棟が完成し、新庁舎が全面オープン[13]。

人口

|

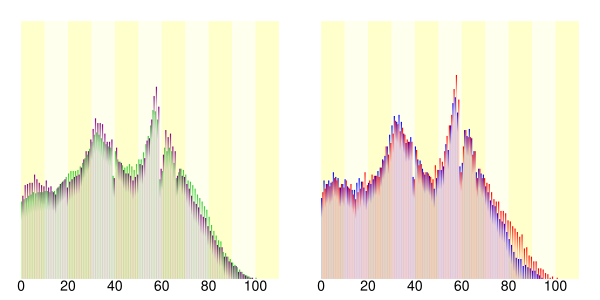

| 各務原市と全国の年齢別人口分布(2005年)

|

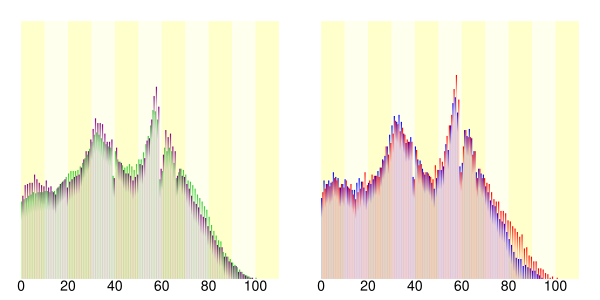

各務原市の年齢・男女別人口分布(2005年)

|

■紫色 ― 各務原市

■緑色 ― 日本全国

|

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性

|

各務原市(に相当する地域)の人口の推移

| 1970年(昭和45年)

|

84,664人

|

|

| 1975年(昭和50年)

|

101,188人

|

|

| 1980年(昭和55年)

|

122,317人

|

|

| 1985年(昭和60年)

|

132,633人

|

|

| 1990年(平成2年)

|

138,264人

|

|

| 1995年(平成7年)

|

141,055人

|

|

| 2000年(平成12年)

|

141,765人

|

|

| 2005年(平成17年)

|

144,174人

|

|

| 2010年(平成22年)

|

145,604人

|

|

| 2015年(平成27年)

|

144,690人

|

|

| 2020年(令和2年)

|

144,521人

|

|

|

| 総務省統計局 国勢調査より

|

行政

歴代市長

| 代 |

氏名 |

就任 |

退任 |

着任期数 |

備考

|

| 1 |

武藤嘉一 |

1963年(昭和38年)4月1日 |

1968年(昭和43年)6月 |

2期 |

病気により2期途中で辞任

|

| 2 |

松原啓吉 |

1968年(昭和43年)9月8日 |

1973年(昭和48年)4月18日 |

2期 |

学校給食センター、市の指定金融機関を

めぐる汚職事件により2期途中で引責辞任

|

| 3 |

平野喜八郎 |

1973年(昭和48年)5月20日 |

1997年(平成9年)5月19日 |

6期 |

各務原市市制施行20周年記念事業の一つとして『各務原市史』の編集を行い、1986年に刊行までこぎつける

|

| 4 |

森真 |

1997年(平成9年)5月20日 |

2013年(平成25年)5月19日 |

4期 |

「パークシティ」(公園都市)を掲げ、各務野自然遺産の森、学びの森、河跡湖公園、各務野櫻苑を開園させる。羽島郡川島町を編入。

|

| 5 |

浅野健司 |

2013年(平成25年)5月19日 |

(現職) |

3期目 |

|

議会

各務原市議会

衆議院

- 選挙区:岐阜3区 (関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡)

- 任期:2024年10月27日 - 2028年10月26日

- 投票日:2024年10月27日

- 当日有権者数:406,711人

- 投票率:53.17%

経済

産業

工業出荷高は県内第1位であり、飛行実験隊に位置づけられている航空自衛隊岐阜基地に隣接する川崎重工業株式会社の岐阜工場(川崎重工業航空宇宙システムカンパニー航空機工場(所在地は「各務原市川崎町」)などの関連航空機部品企業群、自動車関連工場など輸送用車輌機器、岐阜県金属工業団地(通称:金属団地)にはその名の通り金属加工企業が群立している。

市北部の須衛町に位置するテクノプラザは、バーチャルリアリティやロボット技術の研究開発拠点として岐阜県庁により設置され、早稲田大学WABOT-HOUSE研究所や岐阜県科学技術振興センターを中核とし、事業所や研究開発専用の産業団地で構成され、多くのベンチャー企業が進出している。また、日本一ソフトウェアなどテクノプラザ出身の企業から上場企業も誕生している。

かつては耕作に不向きな各務原台地上でも栽培できる加工用かんしょを使った澱粉製造工場があったが、強烈な悪臭を発するために公害として市の重大な課題となっていた。工場は1989年3月に閉業し、台地上の農業はニンジンが中心となった[15]。

工業団地

名産

- 各務原にんじん

- 美濃国幕領御膳籾(現在の各務原市の幕府直轄領で作られていた徳川将軍家への献上米を再現。魚粕や油粕を含んだ肥料を使うのが特徴)

- 貞奴ゆかりの里(和菓子)

- 若アユの一夜干し(アユの開きを干したもの)

- 錦の舞(和菓子)

- にんじん村(ジュース)

- かかみがはら絵巻(和菓子)

- 絵絹(掛け軸に用いられる絵絹の市場占有率100%)

- 守口大根(生産のみ)

- 各務原キムチ

- 篝火(清酒 菊川 )

- 美濃国幕領御膳籾(ハツシモの特別栽培米)

主な企業

主な商業施設

- 鵜沼地区

- 那加地区

- 蘇原地区

- イオンタウン各務原

- バロー各務原中央店

- 大阪屋ショップ各務原店

- タチヤ各務原店

- ホームセンターバロー各務原中央店

- ゲンキー花園店

- ゲンキー六軒町店

- ゲンキー蘇原新栄町店

- クスリのアオキ蘇原中央店

- クスリのアオキ蘇原申子店

- V・drug蘇原店

- V・drug各務原中央店

- スギ薬局各務原店

- スギ薬局蘇原店

- スギ薬局各務原東店

- 稲羽地区

- PROsite各務原インター店

- ゲンキー各務原インター南店

- エディオン各務原店

- クスリのアオキ大佐野店 - 2025年春開店予定

- 川島地区

- コメリハード&グリーン川島店

- ゲンキー川島河田店

- クスリのアオキ川島店

姉妹都市・提携都市

国内

- 友好都市

福井県敦賀市

福井県敦賀市

- 1989年(平成元年)10月2日 友好都市提携

- 都市交流

海外

- 姉妹都市

- 都市交流

- 連携協定

教育

かつては岐阜大学の工学部・農学部と付属農場が所在した。1981年に工学部[18]、1982年に農学部が岐阜市柳戸に移転した[19]。跡地は各務原市民公園、学びの森、各務原市立各務原特別支援学校などになっている。

幼稚園・認定こども園・保育所

- 幼稚園

私立

- さくら幼稚園

- 那加幼稚園

- みどり幼稚園

- 子苑第一幼稚園

- 子苑第二幼稚園

- 合歓の木幼稚園

- 合歓の木南幼稚園

- うぬま第一幼稚園

- うぬま第二幼稚園

- うぬま中央幼稚園

- 尾崎幼稚園

- 認定こども園

私立

- 認定こども園 前宮そらまちこども園(保育所型)

- 川島東こども園(保育所型)

- 新生こどもえん(保育所型)

- 認定こども園 ひよし幼稚園(幼稚園型)

- 認定こども園 だいち(幼稚園型)

- さらき遊びの庭(幼保連携型)

- かわしま育ちの庭(幼保連携型)

- かわしま学びの庭(幼保連携型)

- 認定こども園 各務保育園(幼保連携型)

- 保育所

公立

- 那加中央保育所

- 尾崎保育所

- 中屋保育所

- 鵜沼中保育所

- 鵜沼東保育所

- 鵜沼西保育所

- 蘇原保育所

私立

- 那加保育園

- 雄飛ケ丘保育園

- 蘇原西保育園

- 蘇原南保育園

- 地域型保育事業所

- やはた保育園(小規模型事業所内保育事業)

- はな保育室うぬま駅前(小規模保育事業A型)

- ポプラうぬま保育園(小規模保育事業A型)

- みらいあおぞら保育園(小規模保育事業A型)

- PEACE各務原保育園(小規模保育事業A型)

- 小規模保育園テテット(小規模保育事業A型)

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

大学・短期大学

その他の教育機関

- 消防学校

- 看護学校

- フリースクール

- フリースクール らすくの家

- 特定非営利活動法人 つむぎの森

- 外国人学校

- 指定自動車教習所

交通

鉄道路線

各務原市役所前駅

各務原市役所前駅

市の中心となる駅は名鉄各務原市役所前駅(市役所最寄り)となる。JRの駅が当市にはあるがJRの駅(当市JR唯一の有人駅である高山線鵜沼駅)が中心駅ではなく、しかも無人駅のほうが中心駅という珍しい市である。

なお、各務原市内で利用者最多の駅は、犬山線の起点・終点(名古屋方面への特急・急行)かつ各務原線に直通し、鵜沼駅とも直接隣接している名鉄新鵜沼駅である。

東海旅客鉄道(JR東海)

東海旅客鉄道(JR東海)

名古屋鉄道(名鉄)

名古屋鉄道(名鉄)

名古屋市から鉄道アクセスは、名鉄各務原線の利用であれば名古屋本線(名鉄本線)を利用し名鉄岐阜駅で乗り換えるか、犬山線を利用し、犬山駅・犬山遊園駅・新鵜沼駅のいずれかで乗り換える。JR利用の場合は東海道線の岐阜駅で高山線に乗り換える。JR特急ひだ号のJR鵜沼駅停車が一日数本あり、名鉄からの乗り換えに利用可能だが、ひだ号は鵜沼駅は通過の方が多い。岐阜市内とのアクセスは、運賃や所要時間ではJRに、運転本数では名鉄に分がある。

他に、市外ではあるが、JR木曽川駅、名鉄江南駅が旧川島町や旧稲羽町といった市南部からのアクセス圏内である。市西部の旧那加町・旧蘇原町からも高山線や各務原線では名古屋方面には遠回りになり、乗換を要するので、JR木曽川駅や名鉄江南駅を利用することが多くなっている。

2005年までは市北西部のごく一部区間を名鉄美濃町線が通っていたが、当市内に駅は設置されていなかった。

バス路線

- 岐阜バス

- かつては岐阜バスの子会社の岐阜バスコミュニティも独自路線を運行していたが、2017年4月に岐阜バスと合併。路線は岐阜バスに引き継がれた。

- 名鉄バス

- 名鉄一宮駅と市内川島にある川島バス停とを結んでいる。(車両回送を兼ねた江南駅とを結ぶ便も少数ある)。なお、2021年現在、岐阜県内で名鉄の一般路線バスが走っているのは各務原市川島のみである。

- 各務原市ふれあいバス

- 373バス

- 岐阜市東部の長森南地区を循環するコミュニティバス。各務原市の「那加日新町」「イオンモール各務原」に乗り入れる。

デマンド型交通

道路

高速道路

一般国道

主要地方道

一般県道

市内の道路通称名

1983年(昭和58年)8月30日に、市道、県道の20路線に愛称が決定[注釈 4]。1989年(平成元年)1月25日に17路線が追加された[注釈 5]。その後順次増加している。。

その他

東海自然歩道が市内を通過している。

当市鵜沼各務原町附近と愛知県丹羽郡扶桑町とを結ぶ新愛岐大橋の計画がある。扶桑町中央部を経由して国道41号小牧インター方面との新たなルートとなり、当市と愛知県とをつなぐ第5(扶桑町との間は初)のルートになる予定。

タクシーの営業区域は、川島地区を除いた地区は美濃加茂市、関市(旧洞戸村・板取村・武芸川町・武儀町・上之保村を除く)、美濃市、美濃加茂市、可児市などの美濃・可児交通圏。川島地区は岐阜市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市などの岐阜交通圏となる。

名所・旧跡・観光スポット

炉畑遺跡の竪穴建物群

炉畑遺跡の竪穴建物群

名所

遺跡・史跡

主な寺院

主な神社

主なキリスト教会

公園

市民広場

- 各務原市万葉公園 (那加雲雀町)

- 各務原市三ツ池憩いの緑地 (鵜沼三ツ池町)

- 各務原市民運動公園 (三井東町)

- 各務原市三ツ池集いの広場 (鵜沼三ツ池町)

- 各務原市生命の森 (鵜沼朝日町)

- 各務原市空の森運動公園 (鵜沼朝日町)

- 上中屋広場 (上中屋町)

- 小網広場 (川島小網町)

- 各務原大橋交流広場 (上中屋町)

- 朝日憩いの広場 (鵜沼朝日町)

博物館

競技場

イオン各務原ショッピングセンター(現・イオンモール各務原)

イオン各務原ショッピングセンター(現・イオンモール各務原)

祭事・イベント

2005年までは毎年5月にかさだ広場でオオキンケイギク祭りが開催されていたが、オオキンケイギクが外来種で駆除対象の植物となった煽りを受け、2006年以降は中止となった。

公共施設

各務原市産業文化センター

各務原市産業文化センター

各務原市民会館

各務原市民会館

国の機関

県の機関

市役所・サービスセンター

その他の行政関連施設

警察署

消防

郵便局

- 各務原郵便局

- 那加地区、蘇原地区、稲羽地区(郵便番号「504-00xx」「504-08xx」「504-09xx」区域)を受け持つ

- 各務原東郵便局

- 鵜沼地区(郵便番号「509-01xx」の区域)を受け持つ

川島地区(郵便番号「501-602x」の区域)は笠松町の笠松郵便局が受け持つ。

保健・医療施設

医療機関

図書館

福祉センター・総合福祉会館

総合福祉施設

障がい者施設

高齢者施設

生活関連施設

文化・教養施設

子育て支援施設

スポーツ施設

商工業振興施設

集会施設

ここでは各務原市集会場設置条例により、各務原市が設置した施設のみ記述する。

- 那加楠町集会場 (那加)

- 那加東部集会場 (那加)

- 那加大東町集会場 (那加)

- 那加織田町集会場 (那加)

- 尾崎中央ふれあい会館 (那加)

- 新加納地区ふれあいセンター (那加)

- 琴が丘ふれあい会館 (那加)

- ふれあいセンター前野 (那加)

- 東新町ふれあいセンター (那加)

- 桐野町ふれあいセンター (那加)

- 前渡西町第1集会場 (稲羽)

- 前渡西町集会場 (稲羽)

- 三井北町集会場 (稲羽)

- 長平集会場 (稲羽)

- 三井東町ふれあいセンター (稲羽)

- 鵜沼三ツ池集会場 (鵜沼)

- 鵜沼川崎町集会場 (鵜沼)

- 松が丘コミュニティセンター (鵜沼)

- 鵜沼各務原区コミュニティセンター (鵜沼)

- 緑苑コミュニティセンター (鵜沼)

- つつじが丘ふれあいセンター (鵜沼)

- 鵜沼台コミュニティセンター (鵜沼)

- 新鵜沼台コミュニティセンター (鵜沼)

- 鵜沼東町ふれあいセンター (鵜沼)

- 大伊木町ふれあいセンター (鵜沼)

- 朝日ふれあいセンター (鵜沼)

- コミュニティ炉畑 (鵜沼)

- 丸子町ふれあいセンター (鵜沼)

- 鵜沼南町会館 (鵜沼)

- 鵜沼西町交流館 (鵜沼)

- 朝日コミュニティセンター (鵜沼)

- 三柿野東自治会館 (蘇原)

- 柿沢ふれあいセンター (蘇原)

- 入会・昭南ふれあいセンター (蘇原)

- 旭町ふれあいセンター (蘇原)

- 蘇原古市場地区ふれあいセンター (蘇原)

基地

航空自衛隊岐阜基地

航空自衛隊岐阜基地

- 同市に位置する航空自衛隊岐阜基地は、1917年(大正6年)に各務原陸軍飛行場として開設されて以来、現存する飛行場としては国内最古の歴史を誇る(国内最古飛行場は1911年(明治44年)4月1日開設の所沢陸軍飛行場であるが戦後に飛行場機能は喪失)。航空自衛隊に配備される新型機や航空機に関連する装備の試験等を行う飛行開発実験団を擁していることから、日本一早く最新鋭機が飛行しているところを見られる。毎年秋頃に開催される航空祭では異機種混成編隊と呼ばれる全国の航空祭でも珍しいフライト形態を眺めることができる。

- 基地内に防衛省近畿中部防衛局東海防衛支局岐阜防衛事務所と防衛装備庁岐阜試験場が所在。また、基地と隣接して川崎重工業航空宇宙カンパニー岐阜工場と陸上自衛隊守山駐屯地の分屯地である岐阜分屯地が所在する。

- 各務原陸軍飛行場はアメリカ軍の空襲を受けている(各務原空襲)。岐阜県で焼夷弾ではない大型爆弾(1t爆弾)を使用した空襲を受けたのは、ここのみである。

著名な出身者

ゆかりのある人物

- 小島信夫(小説家) - 両親が現在の各務原市出身

- 横山潤之助(洋画家) - 晩年を各務原市ですごす

名誉市民

- 武藤嘉一(初代各務原市長。在任期間:1963年4月30日~1968年7月23日)

各務原市を題材とした作品

公害

- 硝酸性窒素による地下水汚染

- 各務原市では昭和50年代に硝酸性窒素による地下水汚染が発見された[22]。原因は特産物である「ニンジン」の耕作地で使用される窒素肥料の流出であることが後に判明するが、原因特定までに10年の時間がかかった。各務原市は「各務原台地」と呼ばれる台地の上に位置しており、地質的には1m程度までが表層である「黒ボク土」と呼ばれるもので、そこから基部岩盤まで最大100m程度の3層の砂礫層が存在している。このような地理的状況から表層面は水はけが良い反面、地下水が豊富で古くから井戸などにより地下水を利用してきたが、表層の汚染が地下水に浸透しやすい状況であったと言える。現在は、減肥対策によってある程度の汚染軽減がなされているが、あくまで負荷がゼロになったわけではないため、依然として汚染が存在する状態が続いている。

- 有機フッ素化合物による地下水汚染

- 2023年(令和5年)7月28日、三井水源地の井戸から、発がん性などが指摘されている有機フッ素化合物の一種「PFOS」「PFOA」が国の暫定目標値の最大15.8倍の濃度で検出され、2020年11月の水質検査で超過を把握していたが、法的な公表義務がないためなどの理由で公表していなかったことを発表した。三井水源地は市民の半数に当たる約72,000人に水道水を供給していることから、市民に影響が無いように2023年7月時点では高濃度の一部の井戸を止めて供給を続けている。尚、2023年7月時点では原因は特定できていない。[23]。市は水源地に活性炭を用いて有機フッ素化合物を取り除く浄水設備の改良工事などを2023年中に行い、その後、除去施設を建設する方針を示している。また、三井水源地の配水区域にある保育所、小学校、中学校、高校に浄水器を取り付けることとなる[24]。

- 三井水源地で超過が確認された井戸から半径500m以内にある家庭や事業所の井戸にも国の目標値超えるPFASが検出され、汚染範囲が広範囲となる可能性が指摘されている[25]。

- 2023年(令和5年)10月23日に三井水源地に活性炭による浄化システムの設置工事(第一期工事)が完成。設置後もPFOS・PFOA濃度を定期的にモニタリングして活性炭の寿命を確認し、PFOS・PFOAの吸着除去効果が維持できるように活性炭の入替えが行われている。

脚注

注釈

- ^ 糸貫地区、真正地区

- ^ 本市の市外局番は元々羽島市などと同じ0583(岐阜市は0582)を使っていたため、市内局番は300番台を使用しているところが多い。

- ^ 同じ市外局番の一宮市や稲沢市の一部ならびに市外局番が0587の愛知県江南市・岩倉市・丹羽郡・稲沢市との間で市内料金で通話が可能である。

- ^ 広報かかみがはらNo.490(昭和58年10月1日発行)

- ^ 広報かかみがはらNo.619(平成元年2月15日発行)

出典

参考文献

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、

各務原市に関連するカテゴリがあります。