|

製材  製材(せいざい、英: Hewing )とは、第1に、林業(Forestry)・木材産業(Wood industry)において原木(Log / Stem)などの木を角材や板材に加工すること [注釈 1][注釈 2]。 この意味で、製材工などともいう [注釈 3]。 製材業(Lumber industry / 米国及びカナダは Lumbering)においては、製材業者(Lumberman / Timberman)は、製材所(Sawmill / Lumbermill)を所有し経営して、製材工(Hewer)を雇用し、製材品(Plain-sawn timber / Sawn timber / Lumber)を製造する [注釈 4]。 日本語では古来は、原木や大型の木材から必要な寸法・品質の木材を製材することを動詞で「木取/木取る」(きどる)、名詞で「木取/木取り」(きどり)といった [注釈 5] [注釈 6]。 第2には、丸太や原木を切削加工して寸法を調整した木材製品、すなわち製材品をいう [注釈 7]。この対義語は、伐採前から伐採直後の木、すなわち原木である[注釈 8]。 道具

21世紀の日本においては、一般の製材所では、送材車と「本機」と呼ばれる大型機械の帯鋸盤(おびのこばん)[注 1]を使う。フォークリフトで台車装置のある「番台」と呼ばれる所へ丸太を運び、送材車に載せて帯鋸で板や角材に加工する。レールの上を前後する台車に材料を置くことで一定の厚みが決まり、精度の高い直線挽きを加工できる。

製材所の歴史製材所(せいざいしょ、せいざいじょ)とは、製材する場所や工場をいう[13][注 4]。 英語の場合、イギリス英語では "sawmill" [3]といい、主にアメリカ英語では "lumbermill" [3]という。

20世紀以降の日本の場合、木材生産が盛んに行われていた時期、林野庁の主導により、国有林によって豊富に供給されていた頃は、全国の営林署と共に小規模な製材所がどこの都市にも見られたが、1970年代の輸入材の拡大やプレハブ工法の拡大により、年々加工量が減少しつつあることなどにより、年々減少しつつある。国産材の原木から製品まで一貫して製材を行うメーカー、輸入材の加工のみを行うメーカーなど、業態が細分化している。

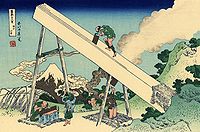

製材の風景

製材の事故・事件

製材業者と合法木材供給者認定制度特筆性のある業者について記載する。 日本

合法木材供給事業者の認定制度としては、各地域の木材産業共同組合が連合した各都道府県の木材(産業)共同組合連合会が認定団体となっている[16]。 カナダ

日本での合法木材供給事業者認定団体としては、東京都にケベック木材製品輸出振興会(QWEB)が置かれており、2024年現在は14社が認定登録されている。 アメリカ合衆国日本での合法木材供給事業者認定団体として、大阪府にアメリカ広葉樹輸出協会が置かれており、2024年現在は58社が認定登録されている[18]。 アメリカへの輸出については、改正レイシー法(2008年)の施行により、米国法あるいは外国法に違反して取得・輸送・売買された木材および木材由来製品は、国際間取引、州間取引を問わず取引が規制される[19]。 EUEUでの木材・木材製品取引については、EU木材規則(EUTR)を拡大したEU森林破壊防止規則(EUDR)が2023年6月に発効しており、他国国内で合法であっても森林破壊に関与して製造されたものについては取引が規制されることになっている[20]。2024年12月30日から大企業に、2025年6月30日から中小企業に対して適用開始[21]。 関連項目脚注

参考文献

外部リンク

Information related to 製材 |