|

Conclave de 1378

Le conclave papal de 1378 est l'événement déclencheur du grand Schisme d'Occident de l'Église catholique romaine. Ce conclave, convoqué à la mort du pape Grégoire XI, fut l'un des plus courts de l'histoire de l'Église catholique[1]. Depuis 1159, ce conclave est également le premier à avoir lieu au Vatican, dans l'antique basilique Saint-Pierre (les élections et conclaves ayant eu lieu à Rome avant la papauté d'Avignon s'étant déroulés principalement en la basilique Saint-Jean de Latran)[2]. Le pape Grégoire XI meurt le à Rome, ayant fait le déplacement depuis Avignon pour manifester son intérêt pour les territoires faisant partie des États pontificaux pendant la guerre des Huit Saints. Bien que les cardinaux français représentent une majorité des membres du Sacré-Collège, le siège de la papauté se trouvant à Avignon, ils finirent par accéder à la volonté du peuple de Rome qui réclamait l'élection d'un souverain pontife italien. Le sixième et dernier non-cardinal à être élu pape, Bartolommeo Prignano, prit le nom d'Urbain VI[3]. Déroulement du conclave Avant sa mort, le pape Grégoire XI allégea de manière substantielle les règles du conclave : il donna pour instruction aux cardinaux de commencer à se réunir immédiatement après sa mort (plutôt que d'attendre neuf jours tel que prescrit dans l'Ordo Romanis) afin d'éviter toute "coercition factieuse", il donna la permission aux cardinaux de tenir le conclave en dehors de Rome et de changer de lieu chaque fois que cela serait nécessaire, enfin il supprima la majorité des deux-tiers des voix requise pour toute élection par "la plus grande part", une formule ambiguë[5]. Le Collège des cardinaux était divisé en trois camps : le premier était composé des quatre cardinaux italiens (deux Romains, un Florentin et un Milanais), le deuxième camp était composé des sept cardinaux de Limoges (le parti "Limousin"[4]), et le troisième camp était constitué des cinq cardinaux français restants[1]. Le début du conclave fut retardé d'un jour en raison d'un violent orage. Puis, les sept cardinaux "Limousins" émirent le souhait de quitter Rome, comme Grégoire XI le leur avait autorisé, mais ils en furent dissuadés par d'autres cardinaux qui réussirent à les convaincre qu'un tel acte placerait le Collège face à un danger plus grand encore[4]. Il était minuit, deux jours après la mort du pape, lorsque les serviteurs des cardinaux parvinrent à vider l'antique basilique vaticane des personnes non autorisés à participer au conclave[4]. Selon la Catholic Encyclopedia, même Robert de Genève (futur antipape Clément VII) et Pedro Martínez de Luna y Gotor (futur antipape Benoît XIII)— deux partisans de la papauté d'Avignon pendant le Grand Schisme qui suivit— votèrent pour Prignano[1]. Prignano avait, par le passé, vécu en France, ce qui atténuait les craintes liées à son élection chez un certain nombre de cardinaux français[6]. Il fut rapporté que l'élection avait été "unanime", à l'exception du cardinal Orsini, qui déclara qu'il n'avait pas été "libre" de son vote[1]. Prignano fut accompagné par plusieurs prélats (afin de ne pas dévoiler l'identité de l'élu) au Vatican où il accepta son élection[1]. Pour rajouter à la confusion, Orsini prononça la formule latine consacrée Habemus Papam sans identifier Prignano comme étant l'élu[1]. Une fois l'élection achevée, le peuple de Rome entra dans le site du conclave, et, apercevant le vieux cardinal romain Tebaldeschi paré des insignes pontificales[1], pensa qu'il avait été élu. Les cardinaux encore présents ne prirent pas la peine de démentir cette impression fausse et fuirent se mettre à l'abri dans leurs quartiers personnels[7]. Le cardinal Tebaldeschi informa alors la foule de l'élection de Prignano qui se cachait dans la "pièce la plus secrète" jusqu'à ce que son élection puisse être annoncée[8]. Cardinaux électeursSeize des vingt-trois cardinaux en vie prirent part au conclave. Deux autres cardinaux—Piero Tornaquinci et Pietro Tartaro—ne furent pas acceptés au sein du Collège pour prendre part à l'élection. Six cardinaux restèrent à Avignon, et Jean de La Grange fut également absent[3].

Cardinaux absents du conclave

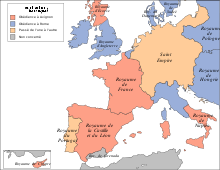

Conséquences du conclave Au mois de septembre suivant, les cardinaux français se réunirent à nouveau à Avignon, se déplacèrent à Fondi, et élurent l'antipape Clément VII, qui obtint le soutien de treize cardinaux-électeurs (à l'époque, le Collège comptait vingt-deux membres après le décès de Francesco Tebaldeschi)[3]. SourcesL'une des principales sources est l'inquisiteur Nicolas Eymerich qui fut l'un des témoins du conclave, et qui par la suite rédigera l'un des premiers tracts à l'encontre d'Urbain VI, Tractatus de potestate papali (1383), en faveur de la légitimité d'Avignon en tant que siège de la papauté[9]. Plusieurs autres témoignages de l'époque mentionnent l'appel du peuple de Rome : "Nous voulons un Romain ou au moins un Italien" (italien : Romano lo volemo, o al manco Italiano)[7]. Un document contemporain intitulé Factum Urbani atteste l'atmosphère générale de confusion, de peur et de panique qui régnait à l'époque[8]. Ainsi, Gilles de Bellemère, évêque du Puy-en-Velay, écrit qu'il fut obligé de retirer son aube par peur de la foule, et se souvient du tintement permanent des cloches[8]. Des sources pro-urbaines—telles que Alfonso de Jaén, le confesseur de Brigitte de Suède, de sa fille Catherine et de Dietrich de Nieheim—affirment que la situation à Rome était moins agitée[8]. Les différences marquées entre les différentes sources peuvent s'expliquer par le fait que la contrainte (prétendue ou réelle) exercée par la foule soit devenue le principal argument en faveur de la légitimité de la papauté d'Avignon[8]. Notes et références

Bibliographie

Liens externesInformation related to Conclave de 1378 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||