|

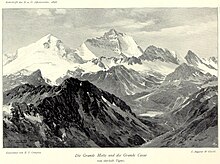

Tourisme en pays de Savoie Le tourisme en pays de Savoie présente l'activité touristique sur le territoire savoyard, englobant les départements français de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il est représenté par la marque Savoie Mont Blanc. Apparu dès le XVIIIe siècle, le tourisme s'est développé autour de l'attrait des sources thermales, puis de la montagne et des paysages. Depuis les années 1970, la saison hivernale domine avec 60 % du tourisme hexagonal, dans la centaine de stations de sports d'hiver. Toutefois, la région possède d'autres atouts en lien avec un riche passé dont on trouve les traces tant dans les cités que les vallons reculés, de nombreux lacs (Annecy ; Bourget ; Léman ; Aiguebelette) ou encore des pratiques sportives diverses (nautiques, montagnes, aériens). Histoire du tourisme en SavoieNaissance du tourisme Le géographe Jean Miège, dans son étude sur « la vie touristique en Savoie » (RGA, 1933), indique rapidement que le premier atout du territoire et grâce auquel le tourisme est apparu dans l'ancien duché de Savoie est celui des eaux et leurs diverses propriétés[1]. Bien qu'exploitées dans l'Antiquité par les Romains, celle-ci ont été délaissées au cours des siècles suivants avant d'être redécouvertes à partir du XVIe siècle et XVIIe siècle[1]. Dans un premier temps, on prit les eaux aux bords des lacs alpins du Bourget ou du Léman avant de s'aventurer plus profondément dans les vallées intra-alpines, notamment en Faucigny ou Tarentaise[1]. Jusque-là, on passe en Savoie mais on ne s'y arrête pas, ou peu[1]. Quelques grands écrivains s'arrêtent et utilisent les paysages dans leurs descriptions : Montaigne, Montesquieu, Hugo, Dumas, Lamartine, Rousseau, Byron ou encore Shelley. La Savoie devient surtout, à partir du XVIIIe siècle, l'une des destinations du Grand Tour des aristocrates anglais (d'où le "tourisme") dont l'origine provient sans doute de Joseph Addison (1672-1719), homme d'État, poète et fondateur du journalisme littéraire et ami du Prince Eugène de Savoie-Carignan, qui, en 1699 entreprend un voyage en Europe qui durera 3 ans. Il visitera notamment les bords du Léman qu'il décrit plaisamment et en détail dans son récit "Remarks on several parts of Italy" (vol. 4 p. 208-218) : c'est lui qui lancera la mode du Tour d'Europe auprès des jeunes Anglais suivis plus tard par les jeunes Américains. Toutefois son regard sur la rive savoyarde du lac, en Chablais, décrit un lieu où il n'y a « que misère et pauvreté »[2]. En 1741, William Windham (1697-1761) et Richard Pococke (1704-1765) découvrent les glacières de Chamouni[1],[3]. Leurs récits parcourent les salons londoniens et parisiens. La vallée de l’Arve et surtout le site de Chamonix deviennent la destination phare de ce tourisme naissant. Malgré le cadre montagnard, on vient avant tout pour les « glacières de Savoye »[4],[Note 1], et plus particulièrement les « glacières de Chamonix »[1]. Il faut attendre 1786 pour que l'on s'intéresse à l'autre attraction des lieux, le mont Blanc, avec la première ascension réalisée par le guide chamoniard Jacques Balmat et sa cordée[5], dès lors Chamonix deviendra la capitale mondiale de l’alpinisme. Hormis ce passage au cœur même des Alpes, le tourisme reste limité au fond de vallées et principalement aux villes et villages lacustres autour des lacs Léman (Genève, Yvoire, Excenevex, Sciez, Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains, Meillerie, Saint-Gingolph), du Bourget (Aix-les-Bains) et d’Annecy. Le développement de ce tourisme lacustre (promenade sur la berge ou en bateau) débute dans les années 1830[6]. Avec le temps, les touristes s'approchent des sommets et on voit le développement de l'alpinisme dans les mêmes années et surtout après 1850[6]. Cet attrait pour la montagne permet le développement de bourgades comme Chamonix, Brides, Salins ou encore Pralognan. La cité thermale d'Aix-les-Bains accueille, au XVIIIe siècle, quelque dix-huit hôtels ou pensions et Chamonix moins d'une dizaine[7]. Ces différentes stations de plaines ou de fond de vallée accueillent en 1895 environ 100 000 clients[8]. Avec l'installation du chemin de fer du Montenvers en 1908, ou du tramway du Mont-Blanc en 1912, on cherche à attirer d'autres touristes que des sportifs[9]. Il faut attendre la fin des années cinquante pour que le tourisme de masse pénètre les vallées intra-alpines savoyardes, jusqu’à ses sommets. Le thermalisme Le thermalisme savoyard est l’héritier de la romanisation. Quelques cités ont su réactiver à partir du XVIIIe siècle leur potentiel thermal comme Aix-les-Bains près du Lac du Bourget (dont le toponyme provient du latin Aquae Gratianae, ce qui signifie « les eaux de l'empereur Gratien »), ou encore quelques sites en Tarentaise ( La Léchère, Brides-les-Bains). Le phénomène de cure bénéficie de la médicalisation de la fin du XXe siècle, et permet à la Savoie de développer son potentiel[6]. Les villes d’eaux offrent un panel d’activités alliant repos et découverte du milieu montagnard à l’élite européenne. La fréquentation des thermes d'Aix-les-Bains s'accroît à partir de 1876, avec la connexion ferroviaire avec la France (1858) et surtout l'ouverture du Tunnel ferroviaire du Fréjus en 1871 qui la relie avec l'Italie[10]. On estime à 100 000 touristes en 1895 profitant des eaux[11]. Dans un premier temps, les villes d’eaux des Préalpes bénéficient des premiers séjours. La promotion des différents sites tient surtout à la présence de l’aristocratie européenne. Aix-les-Bains reçoit la reine Victoria (en 1886-8e et 1890), l’empereur Pedro II d’Alcantara du Brésil (1888), Georges Ier de Grèce (de 1889 à 1912), Wihelmine des Pays-Bas (1896) ou Léopold de Belgique[12]. Évian-les-Bains reçoit l’autorisation de prendre l’appellation « les Bains » en 1865[13], officialisant une pratique apparue quelques décennies plus tôt en lien avec le développement des transports. Thonon-les-Bains profite, elle aussi, de ce mouvement, de même que la petite station de Challes-les-Eaux en périphérie de Chambéry[11]. Puis les curistes deviennent moins réticents en s’aventurant dans les villes plus à l’intérieur des Alpes, se rapprochant de la montagne. La première à bénéficier de ces touristes est Saint-Gervais-les-Bains sur la route menant à Chamonix et du mont Blanc. Cette dernière se développe depuis 1806 avec la découverte de sources par le notaire Joseph-Marie Gontard[14]. La Vallée de la Tarentaise possède, elle aussi, plusieurs sites à Brides-les-Bains (à partir de 1819[15]), Salins-les-Thermes, ou à La Léchère (premier établissement ouvert en 1897)[16]. Rapidement ces villes s’équipent de théâtres, de casinos afin d’attirer à eux l’élite européenne. Ainsi celui d’Évian-les-Bains, construit par l’architecte Ernest Hébrard, fait dire à J.-M. Marquis qu’il ressemble à une « ahurissante réplique de Sainte-Sophie de Constantinople… le somptueux volume dilaté de sa coupole avec ses nervures soulignées de guirlandes de feuillages évoque les fastes d’une Byzance acclimatée aux fraîcheurs lémaniques »[11]. Les sports d'hiver Le tourisme alpin dérive de l’élan pour l’alpinisme débuté à Chamonix à la fin du XIXe siècle. Quelques hôtels-chalets sont construits (col de la Vanoise, inauguré par Félix Faure en 1897[17]), de même que quelques refuges (l'observatoire Vallot associé à un refuge, 1892[18],[19], refuge des Grands Mulets, 1897). Le véritable essor de ce tourisme d’hiver prend naissance avec le ski. Il faut rappeler que la présence de pentes et de neiges ne garantissent pas le ski, comme tout phénomène social, le ski s'est développé grâce à la volonté de quelques acteurs extérieurs ou locaux. La venue des touristes est désormais garantie par le développement du chemin de fer et l’activité des stations thermales. Le développement du ski à la fin des années 1880 et la création des premières pistes de ski dans les Alpes (Saint-Moritz en Suisse) permettent le développement des premières stations de ski à partir de villages notamment Chamonix, Megève (station lancée par une journaliste sportive et la Baronne Noémie de Rothschild en 1921) ou encore Pralognan-la-Vanoise. Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont lieu à Chamonix en 1924, toutefois pas encore de ski alpin. Mais les premières stations hivernales émergent déjà. Les stations savoyardes se développent en quatre temps qui permettent de distinguer différents types de stations, selon les acteurs engagés : entrepreneurs locaux, État ou promoteurs privés[20] : Les stations dites de « premières générations », c’est-à-dire des stations touristiques développées autour d’un village préexistant, à une attitude de 900-1 200 m, apparaissent en Savoie : Le Revard (proximité de Chambéry et Aix-les-Bains) ; Morzine (Chablais) ; Megève (Val d'Arly) sous l'égide de la baronne Noémie de Rothschild (1921) ; en Maurienne, Valloire et dans la Tarentaise, Val-d'Isère, l'une comme l'autre sous l'impulsion du Club alpin français (1933), Pralognan-la-Vanoise, Saint-Bon, Peisey-Nancroix, ou encore Bozel, un peu plus tard Méribel (1938) avec sir Peter Lindsay. Il s'agit de villages de villégiature hivernale généralement accueillant des touristes l'été. Il faut toutefois attendre un deuxième temps de développement pour voir ces villages proposer des pratiques de sport d’hiver. Le souci de ces premières stations est un enneigement aléatoire dû à l’altitude peu élevée, ainsi que des pistes traversant des bois. Par ailleurs, les principaux clients de ces stations, l'aristocratie européenne, sont fortement touchés par la Première Guerre mondiale. La création des congés payés en 1936 permet un nouvel essor du tourisme, mais pas celui lié à la neige. Les collectivités locales s’intéressent à ce nouvel essor d’un tourisme hivernal. Les autorités régionales lancent des programmes de stations de ski créées ex nihilo, à une hauteur plus élevée, au niveau des alpages (1600-1 800 m). On les appelle stations de deuxième génération. En 1945, le Conseil général de Savoie lance le projet de Courchevel 1800 sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise. Il reprend un rapport lancé par le Gouvernement de Vichy en 1943[21]. La route départementale amène au chalet départemental auquel s’agrègent des hôtels et des chalets, sans véritable plan d’urbanisme. Courchevel est le seul exemple en Savoie. Chamrousse et L'Alpe d'Huez, dans le département de l'Isère voisin, sont d'autres exemples français. Dans les années soixante, l’afflux de touristes pousse les promoteurs à proposer aux communes alpines des projets de stations dites « intégrées » ou stations de troisième génération. Ces projets trouvent leur origine dans une volonté gouvernementale, parallèlement au développement des stations balnéaires de la côte languedocienne, dans un cadre de déclaration d’utilité publique offrant des facilités aux promoteurs privés et la possibilité d’expropriation (Plan neige). Le promoteur décide de l’ensemble des aménagements urbanistiques, commerciaux, techniques (remontées mécaniques…). Ces stations sont conçues à partir d’un point de chute (le parking), supérieur à 1 800 m, à proximité desquels se trouvent les immeubles en front de neige avec tout le confort et des services à proximité, généralement dans un site en forme d’amphithéâtre. Parmi les principaux exemples en Savoie : La Plagne (1961) sur la commune de Mâcot confiée à l’architecte-urbaniste Michel Bezançon (10 stations, 50 000 lits, 105 remontées mécaniques, 225 km de piste sur 10 000ha, entre 1350 et 3 000 m) ; Tignes (créée en 1956, 1 station, 17 000 lits, 100 remontées mécaniques) ; Les Arcs (créées en 1968) ; Les Menuires (créées en 1966) ; Flaine (créée en 1968) ou encore Avoriaz (créée en 1966), sous l’impulsion du Docteur Jean Vuarnet… Ces stations sont souvent accusées d’être des « usines à ski », non-respectueuses de l’environnement naturel.

À partir des années 1975 et plus tard, des stations dites de 4e génération ou « stations-villages » ont émergé. Elles correspondent - sans toutefois former un groupe homogène - à des villages de style néo-traditionnel créées ex nihilo ou autour d’un village, plus soucieuses des usages traditionnels et en complément des activités préexistantes, tout en tentant une meilleure intégration à l’espace environnant et cherchant à redonner dimension humaine[22]. Parmi les exemples savoyards, citons Montchavin (1972) Valmorel (1975) ; Les Karellis ou encore Bonneval-sur-Arc. Les stations de ski savoyardes ont bénéficié des effets des derniers Jeux olympiques d'hiver ayant eu lieu à Albertville en 1992, faisant des Alpes savoyardes, depuis cette date, le lieu où l’on trouve les plus grands domaines skiables au monde. ÉconomiePromotion du territoireLa promotion du territoire des deux départements savoyards se fait de manière commune. Déjà dans les années 1930, le Comité Régional Savoie-Mont-Blanc, siégeant à Aix-les-Bains, lance la création d'une Maison de Savoie à Paris. Les locaux sont inaugurés, avenue des Champs-Élysées, le [23]. Sous l'impulsion de l’Assemblée des pays de Savoie (APS), qui voit le jour en 2001, les deux agences touristiques départementales collaborent pour faire la promotion du territoire savoyard et créés l'appellation « Savoie Haute-Savoie »[24]. Cette entente entre les deux agences passe par le démantèlement de la Maison de Savoie à Paris et la mise en place d'une nouvelle politique de marketing, à travers une nouvelle association loi de 1901[25]. Entre les différentes propositions de marques destinations (Pays de Savoie, Savoie Haute-Savoie, Deux Savoie), après une étude réalisée en 2005, le choix se porte sur Savoie Mont Blanc ainsi que la structure Savoie Mont Blanc Tourisme (SMBT)[24]. Cette prospective est validée par l'APS l'année suivante, le . Les deux vice-présidents des Conseils généraux des deux départements chargés du tourisme deviennent président de l'association Savoie Mont Blanc Tourisme[24]. Le lancement de la nouvelle marque se fait dans le dernier trimestre de l'année 2006[26],[24]. Les budgets pour le fonctionnement sont estimés à 1,7 million d’euros et 4 millions d’euros pour la communication pour les deux premières années[26]. Le siège de la marque se trouve avenue du Parmelan à Annecy. Cependant, la structure se complète par deux autres espaces d'accueil à Chambéry et à Paris, au 20 rue Croix-des-Petits-Champs (1er arr.). Cette promotion s'accompagne par un nouveau portail, savoie-mont-blanc.com[26]. La promotion du patrimoine local est organisée aussi autour de l’Association des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie qui découpe le territoire en 6 ensembles touristiques reprenant le découpage provincial : au Nord, en Haute-Savoie, le Chablais français avec le Léman et le massif du Chablais ; le Faucigny avec les vallées de l’Arve (Mont-Blanc) et du Giffre ; le Genevois avec le lac d'Annecy ; et au Sud, en Savoie, la Savoie Propre avec l’Avant-Pays savoyard, le lac du Bourget ou la Combe de Savoie ; et les pays d’Art et d’Histoire de la Maurienne et de la Tarentaise. À l'origine, ce regroupement des guides de la Savoie avait pour nom « Guides de Conflans » créé en 1964 par l'abbé Marius Hudry[27], avant que le projet évolue en « Guides du patrimoine des Pays de Savoie » en 1985[28]. Le tourisme en chiffresLa capacité d'accueil de la Savoie en fait l'une des régions les plus touristiques de France. Cette partie des Alpes offre en effet une capacité brute d'accueil équivalente à plus d'un million de lits (comprenant les résidences secondaires) en 2015 dont 80 % en montagne[29]. Ceux-ci se répartissent ainsi : plus de 300 000 en Tarentaise ; 200 000 pour le pays du Mont-Blanc ; plus de 100 000 en Haut-Chablais et en Maurienne, 70 000 pour le Giffre et les rives du Léman[30]. Ci-dessous, deux tableaux permettant de comparer l'évolution du nombre de nuitées en Savoie au cours des deux saisons touristiques. Par comparaison, Paris réalise environ 36,7 millions de nuitées (2013) et la Région Île-de-France 67,4 millions (2013) (Source : CCIP).

Les chiffres présentés proviennent de l'Observatoire du Tourisme Savoie-Mont-Blanc (organe de l'Assemblée des pays de Savoie). Si les fréquentations touristiques estivales comme hivernales sont relativement équivalentes à chaque saison, les ralentissements ou les reculs sont à mettre en relation avec la météo. Par ailleurs, ces tableaux ne l'indiquent pas, mais pour la période estivale la fréquentation est plus importante en Haute-Savoie (région du Lac d'Annecy et le Massif du Mont-Blanc) qu'en Savoie, de l'ordre de 70 % contre 30 %. Pour la saison hivernale, le rapport s'inverse notamment avec la vallée de la Tarentaise et ses grands domaines skiables des Trois Vallées, de La Plagne, des Arcs ou encore de l'Espace Killy (Tignes : 1,5 M de nuitées). La saison hivernale 2012-2013 est marquée par le passage du cap des 40 millions de nuitées[32]. Selon le site du Conseil général de la Savoie, les revenus du tourisme généreraient environ 4,5 milliard d’euros, soit 50 % de la richesse du département (2001)[33]. Reposant principalement sur le développement du tourisme hivernal, cette activité emploie 28 % des salariés du département. En Haute-Savoie, ce secteur emploie 12 % des salariés du fait d'une diversité économique plus importante par rapport à sa voisine. En 2016, le nombre d'emplois du secteur est estimé pour la région à 46 655 salariés, avec 23 774 emplois touristiques en Savoie et 22 881 emplois touristiques en Haute-Savoie[34]. Les retombées des domaines skiables sont estimées à 5,8 milliards d’euros[35]. Elles représentent 19 % du PIB de la région[35]. Pour le département de la Savoie, selon la CCI, les retombées sont estimées à 3,9 milliards d’euros[36]. Le chiffre d'affaires des domaines skiables est estimé pour le département à 589 M€ (saison 2014-2015)[36]. Ce chiffre représente 45 % des résultats dans cette activité pour l'ensemble de la France[36]. L'hébergement touristiqueEn 2017, la capacité d'accueil de l'ensemble des communes des deux Savoie, selon l'organisme Savoie Mont Blanc, est de 1 424 500 lits touristiques, répartis dans 215 117 établissements[Note 2]. Pour les seules stations de sports d'hiver, ce chiffre est estimée, en 2014, à 1 065 093 lits touristiques, répartis dans 159 547 établissements[29]. 80 % de ces lits se trouvent en montagne[29]. En 2008, l'hébergement touristique en Savoie représentait 418 496 établissements[37]. Les hébergements marchands non homologués représentent 83700 lits touristiques[37].

Lieux touristiquesLes lieux du tourisme en Savoie répondent à des pratiques qui ont débuté à partir de la seconde partie du XIXe siècle. Ils sont à l'origine d'ordres naturels —l'attraction des sommets, les paysages, les lacs — mais aussi artificiels ou culturels — les lieux d'histoire, le patrimoine, le folklore local. Ils sont également liés à la pratique d'un sport qui se décline dans les pays de Savoie en nautique, montagne (marche, ski) voire aérien (deltaplane, parapente). Patrimoine environnemental Le patrimoine naturel repose principalement sur l’attrait des Alpes, les paysages montagnards, dont le Mont Blanc, la faune et la flore, les lacs (lac d'Annecy, lac Léman, lac du Bourget, lac d'Aiguebelette), les gorges et les cascades. Dès les années 1960, la Savoie et l'État français ont sauvegardé son patrimoine en créant le Parc national de la Vanoise. La mise en place des régions a permis aussi de créer des parcs naturels régionaux (Parc naturel régional du Massif des Bauges, Parc naturel régional de Chartreuse). Le parc naturel du massif des Bauges est labellisé Géoparc en 2011[38]. En 2015, le massif des Bauges obtient le nouveau label, « Géoparc mondial UNESCO » (UNESCO Global Geopark)[39], ainsi que le Chablais[40], décerné par l'UNESCO. Villes et villages touristiquesVilles et stations labellisées Des communes de Savoie ont obtenu le label « commune touristique », voire celui de « station classée de tourisme », des labels officiels[41]. La ville d'Aix-les-Bains[41] (Savoie), au bord du plus grand lac naturel de France (le lac du Bourget) et du massif des Bauges, a été classée directement station touristique en , sans avoir obtenu le label commune touristique. La ville de Chambéry, chef-lieu du département et ancienne capitale des ducs de Savoie, a reçu également ce label[41].  Parmi les différentes communes classées du département de la Savoie, on retrouve de nombreuses stations de sports d'hiver. Ainsi les communes appartenant au domaine de la Grande Plagne (station de La Plagne) — Aime, Bellentre, Champagny-en-Vanoise et Macôt-La Plagne — le sont, de même que les communes du domaine des Trois Vallées — Les Allues (Méribel), Brides-les-Bains (également station thermale), Saint-Martin-de-Belleville (Val Thorens, Les Menuires), La Perrière (La Tania) — ou encore Villarembert (Le Corbier)[41]. La Haute-Savoie compte quant à elle 48 communes classées, parmi lesquelles on retrouve Annecy, ainsi que des villes ou villages lacustres comme Duingt, Menthon-Saint-Bernard, Sévrier, Thonon-les-Bains ou Yvoire, mais également des stations de montagne comme Arâches-la-Frasse, La Clusaz, Le Grand-Bornand, Les Houches, Megeve, Morzine, Praz-sur-Arly, Samoëns, Taninges, Thônes[Note 3]. Quatre villes et deux provinces savoyardes ont reçu le label « Villes et Pays d'art et d'histoire ». La Savoie reste la mieux lotie avec les villes d'Aix-les-Bains, d'Albertville-Conflans (2003)[42] et de Chambéry (1985)[43], ainsi que le Pays des Hautes vallées de Savoie (1991)[44], regroupant les hautes vallées de Maurienne et de Tarentaise. En Haute-Savoie, seule Annecy[45] et le Val d'Abondance[46] avec l'appellation Pays de la Vallée d'Abondance, dans la province du Chablais ont reçu ce label.  Carte des stations de sports d'hiver de Savoie (Savoie Mont-Blanc) :  La région compte également trois villages classés parmi les Plus Beaux Villages de France : avec Bonneval-sur-Arc en Savoie et Sixt-Fer-à-Cheval et Yvoire en Haute-Savoie. La Savoie et la Haute-Savoie détiennent « Le Trophée National des Départements Fleuris » qui ne concerne que 20 départements en France. En 2006, 53 communes étaient labellisées (3 Quatre fleurs/Grand prix, 13 Trois fleurs, 17 Deux fleurs) . En Savoie, on en compte 33 (1 grand prix, 2 Quatre fleurs, 5 Trois fleurs, 9 Deux fleurs). Ainsi, 5 communes savoyardes sur 197 communes françaises ont pu obtenir Quatre fleurs et un grand prix (Annecy, Évian-les-Bains, Yvoire, Aix-les-Bains), tandis que le village de Nances (330 habitants) vient d'obtenir sa quatrième fleur[47]. On peut préciser que la ville d'Aix-les-Bains a obtenu la Fleur d'Or (plus haute distinction en matière de fleurissement) en 2012. Stations thermalesLa région possède huit villes thermales avec Aix-les-Bains/Aix Marlioz ; Challes-les-Eaux ; Brides-les-Bains ; La Léchère ; Salins-les-Thermes en Savoie et Évian-les-Bains ; Thonon-les-Bains ; Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Stations de sports d'hiverLa Savoie est le berceau du ski en France. Elle possède sur son territoire les plus grands domaines d'Europe et du monde. On trouve ainsi dans les massifs savoyards 112 villages et stations de sports d'hiver. CasinosLa Savoie possède douze casinos repartis principalement en Haute-Savoie.

Hôtellerie & RestaurationRestaurants classésEn 2017, la Savoie obtient 51 étoiles (2/3 macarons) pour 32 restaurants au Guide Michelin[48]. Le département de la Savoie comptabilise 54 macarons et la Haute-Savoie 42. On compte cinq nouveaux étoilés (4 en Savoie et un en Haute-Savoie), dont un trois étoiles Le 1947 de Yannick Alléno à Courchevel. La station de Courchevel détient d'ailleurs le record avec 14 macarons partagés entre 8 établissements[48]. En 2014, ils étaient 33 établissements à avoir obtenu 2 ou 3 étoiles (19 en Savoie et 14 en Haute-Savoie)[49]. Lors de la promotion de 2012, 31 restaurants savoyards avait été promu un classement dans le guide Michelin[50]. Le département de la Savoie totalisait 27 étoiles avec ses 19 établissement classés[Note 4].

Hôtels de luxeIl existe plusieurs hôtels de luxe en Savoie, dont :

Dont un hôtel de 5 étoiles possédant le label palace, le Cheval Blanc à Courchevel. Résidences secondaires en 2008Communes de Savoie ayant plus de 10 % de résidences secondaires

Communes hautes-savoyardes ayant plus de 10 % de résidences secondaires

Sources :

Voir aussiBibliographie

Articles connexesArticles générauxArticles spécialisésLiens externesNotes et référencesNotes

Références

Information related to Tourisme en pays de Savoie |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||