|

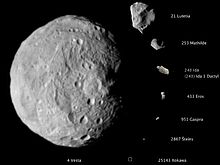

Esplorazione degli asteroidi L'esplorazione degli asteroidi ha avuto inizio nel 1971 si è svolta tramite l'utilizzo di sonde automatiche. Prima dell'era dei viaggi spaziali, gli asteroidi erano soltanto dei puntini luminosi anche se osservati con i più grandi telescopi. La loro forma e le caratteristiche della superficie rimanevano un mistero. Le prime fotografie ravvicinate di un oggetto di tipo asteroidale furono scattate nel 1971 quando la sonda Mariner 9 riprese delle immagini delle piccole lune di Marte, Fobos e Deimos,[1] due asteroidi catturati.[2][3] Queste immagini mostrarono la forma irregolare, simile ad una patata, comune alla maggior parte degli asteroidi, in seguito confermato dalle immagini acquisite dalle sonde Voyager delle lune più piccole dei giganti gassosi. Le prime fotografie ravvicinate di un asteroide vennero scattate dalla Galileo, agli oggetti Gaspra nel 1991,[4] e Ida nel 1993.[5] Nel 1996 la NASA ha lanciato la prima missione dedicata allo studio di un asteroide: la sonda NEAR Shoemaker, dopo aver effettuato nel 1997 il sorvolo dell'asteroide Mathilde,[6] atterrò sull'asteroide Eros nel 2001, determinandone la densità con estrema precisione a partire dalle misure del campo gravitazionale.[7] Altri asteroidi visitati da sonde in rotta per altre destinazioni sono:

Nel settembre del 2005, la sonda giapponese Hayabusa ha iniziato lo studio dell'asteroide 25143 Itokawa, riportando sulla Terra campioni della superficie 5 anni più tardi. La sonda Hayabusa ha incontrato numerosi contrattempi, compresi i guasti di due delle tre ruote di reazione, che controllano l'orientazione della sonda rispetto al sole e mantengono il puntamento dei pannelli solari, e di due dei quattro motori a ioni. Il lancio della missione Dawn della NASA, diretta verso Cerere e Vesta, è avvenuto nel mese di settembre del 2007. La sonda Rosetta dell'ESA è transitata ad 800 km dall'asteroide 2867 Šteins il 5 settembre 2008[10] ed a 3162 km da 21 Lutetia il 10 luglio 2010.[11] Prime missioni proposte Fin dagli anni sessanta furono vagliate negli Stati Uniti possibilità per l'esplorazione degli asteroidi, il cui studio era ritenuto assai utile per la comprensione delle prime fasi della formazione dei pianeti. Una delle prime missioni proposte dalla NASA prevedeva il lancio di una sonda che avrebbe sorvolato l'asteroide 433 Eros, relativamente vicino alla Terra. Altre proposte avanzate negli anni settanta, invece, prevedevano l'atterraggio su Eros o Vesta, il recupero di campioni ed il loro trasporto sulla Terra (in inglese: sample return mission).[12] Anche l'European Space Research Organization (ESRO) nello stesso periodo avanzò proposte di esplorazione degli asteroidi; in particolare suggerì il sorvolo di alcuni oggetti da parte di missioni dirette verso Giove.[12] Questa soluzione sarà successivamente adottata. Il primo studio in loco della fascia principale degli asteroidi avvenne nei primi anni settanta, quando fu attraversata dalle sonde Pioneer 10 e 11 dirette verso il sistema solare esterno.[12] Tra gli anni settanta ed ottanta, il miglioramento delle tecnologie di osservazione permise l'acquisizione di nuove informazioni sugli asteroidi. In questo periodo venne sviluppata una prima classificazione spettrale ed il numero di oggetti scoperti, anche con orbite prossime a quella della Terra, aumentò notevolmente. Inoltre, risale al 1980 l'ipotesi che l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene che portò alla scomparsa dei dinosauri fosse stata causata dall'impatto di un asteroide sulla Terra. Negli anni ottanta Francia, Germania, Italia, Russia e Stati Uniti avanzarono proposte di missioni nella fascia degli asteroidi, ma nessuna di esse fu approvata dagli organi preposti alla selezione.[13] Nel 1979 venne sottoposta all'analisi dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) una proposta di missione, indicata come Asterex, che avrebbe dovuto esser lanciata il 1987 ed avrebbe compiuto cinque sorvoli ravvicinati di asteroidi di grandi dimensioni, tra cui Cerere. La sonda sarebbe stata propulsa da un motore a razzo bipropellente e dotata di pannelli fotovoltaici per la generazione di energia elettrica; stabilizzata a tre assi, sarebbe stata dotata di una fotocamera, uno spettrometro infrarosso ed un altimetro radar. La missione avrebbe avuto una durata di 3 anni e mezzo. Asterex fu ad ogni modo respinta, soprattutto perché non avrebbe permesso una semplice ripartizione dei costi tra l'agenzia europea e la NASA.[14] Fu quindi rielaborata in una nuova proposta: Asteroidal Gravity Optical and Radar Analysis (AGORA). La missione che avrebbe dovuto essere lanciata tra il 1990 ed il 1994 prevedeva il sorvolo di almeno due asteroidi dal diametro superiore a 500 km; conclusa questa fase, avrebbe raggiunto un asteroide dal diametro superiore ai 100 km e vi sarebbe entrata attorno in orbita. L'obiettivo privilegiato per questa seconda fase era Vesta. La sonda sarebbe stata dotata di un piccolo propulsore elettrico oppure sarebbe stata utilizzata una manovra di fionda gravitazionale con Marte per raggiungere la fascia principale. Nuovamente sottoposta all'ESA, fu tuttavia ancora respinta.[14]  Dall'esperienza accumulata, il Joint Working Group sviluppò infine una terza proposta che avrebbe finalmente coinvolto entrambe le agenzie: la Multiple Asteroid Orbiter with Solar Electric Propulsion (MAOSEP), dotata di un propulsore elettrico e il cui piano di volo prevedeva che la sonda entrasse in orbita attorno a Vesta ed a 17 Thetis, dopo aver sorvolato una serie di altri asteroidi. La NASA tuttavia nel 1985 affermò di non avere interesse in una missione di esplorazione degli asteroidi e la proposta cadde definitivamente nel vuoto.[14] Altre proposte in Europa vennero sottoposte alle singole agenzie nazionali. Fra queste, una proposta tedesca per il sorvolo di alcuni asteroidi entro una distanza di 3 UA dal Sole (che avrebbe utilizzato materiale di recupero della missione Giotto), una italiana ed una francese.[15] Nel 1983 il Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE) avanzò una prima proposta che avrebbe dovuto sorvolare asteroidi near-Earth - come suggerisce il nome stesso, Earth-Crossing Asteroid Mission (ECAM). Nel lancio sarebbe stata utilizzata tecnologia italiana e statunitense. La missione rinominata Piazzi destò interesse nella comunità scientifica ed industriale italiana. Ricevette una prima interruzione, tuttavia, a seguito dell'incidente dello Space Shuttle Challenger; riarrangiata per essere lanciata tra il 1996 ed il 2005 a bordo di un razzo Ariane 4 o Atlas II, venne infine cancellata dalla neo creata Agenzia Spaziale Italiana (ASI).[15] Paolo Ulivi riporta che le ragioni della cancellazione potrebbero essere cercate nella rivalità tra i progetti allora esistenti.[16] Infine, la Francia e la Russia idearono una missione congiunta denominata Vesta, che avrebbe ripreso alcuni dettagli delle missioni Vega. Da un sorvolo di Venere, due sonde identiche avrebbero ricevuto la spinta necessaria per raggiungere la fascia degli asteroidi, dove avrebbero navigato eseguendo sorvoli ravvicinati di numerosi oggetti, tra cui le comete 22P/Kopff e 78P/Gehrels, alcuni asteroidi e Vesta. In seguito a ritardi francesi, la missione fu rinviata dal 1991 al 1994 ed il piano di volo variato in modo da sostituire Marte a Venere, del quale i russi avevano ormai acquisito una notevole conoscenza. Infine, la Francia cercò di fare in modo che la propria quota fosse ridistribuita nell'ESA, che tuttavia le preferì Huygens. La Russia, allora, la riorganizzò in Mars-Aster, ma il dissesto economico post-sovietico le impedì di procedere autonomamente.[15] Altre proposte furono avanzate anche negli Stati Uniti, dove nel 1983 il Solar System Exploration Commitee aveva suggerito l'approvazione della missione che in seguito sarebbe divenuta la Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR Shoemaker). Tra le opzioni considerate vi fu anche quella di riportare campioni a Terra dall'asteroide 4660 Nereus, che allora era il corpo celeste più semplice da raggiungere dopo la Luna (in termini di consumo di propellente e quindi costo della missione), e lo studio di 3361 Orpheus. La cancellazione del Programma Planetary Observer, entro cui era stata inquadrata, prima che la sonda fosse stata effettivamente prodotta, tuttavia, condusse ad una ridefinizione della missione.[17] Sorvoli ravvicinatiUn sorvolo ravvicinato o fly-by è il passaggio di una sonda in prossimità di un corpo celeste a distanze tali da permettere osservazioni e misurazioni con una risoluzione maggiore rispetto a quanto ottenibile da strumenti a Terra. Galileo La sonda Galileo della NASA fu lanciata dallo Space Shuttle Atlantis il 18 ottobre 1989 e sorvolò due asteroidi, 951 Gaspra e 243 Ida, nel suo viaggio verso Giove. Questo in risposta ad una nuova politica della NASA che invitava tutti coloro che pianificavano missioni di veicoli spaziali che avrebbero attraversato la fascia di asteroidi a prendere in considerazione la possibilità di effettuare fly-by con tali corpi celesti.[18]

Le fotografie raccolte dalla sonda Galileo nel sorvolo dell'asteroide di tipo S Gaspra il 29 ottobre 1991 rappresentano le prime immagini ravvicinate di un asteroide.[4] Gaspra è un oggetto monolitico dalla forma irregolare di circa 12 km di diametro (18,2 × 10,5 × 8,9 km) che orbita nella regione interna della fascia principale. Appartiene ad una famiglia collisionale correlata con l'asteroide Flora - la famiglia Flora - di cui rappresenterebbe un frammento scagliato nello spazio nell'impatto che condusse alla formazione della famiglia stessa. L'incontro permise di determinare la composizione dell'asteroide, oltre che la forma, le dimensioni, le caratteristiche superficiali ed il periodo di rotazione, permettendo tra l'altro di stimare l'età della superficie (e quindi il tempo trascorso dall'impatto che condusse alla formazione di Gaspra) sulla base dello stato di craterizzazione della stessa. Furono inoltre confermati i risultati ottenuti da osservatori terrestri, confermando la bontà del metodo.[19]  La sonda Galileo raggiunse un avvicinamento massimo di 1600 km, viaggiando con una velocità relativa di circa 8 km/s. L'incontro rappresentò una sfida tecnologica significativa perché l'orbita dell'asteroide non era nota con la precisione necessaria a programmare correttamente le fasi finali del sorvolo e dirigere opportunamente i sistemi fotografici per la raccolta delle immagini. Fu quindi adottata una strategia indicata come "navigazione visuale" che previde l'uso da parte del controllo a terra delle immagini raccolte nella fase di avvicinamento per direzionare opportunamente la sonda e puntare gli strumenti.[19] Tale procedura si rivelò un successo e sarà in seguito adottata nelle successive missioni di esplorazione di corpi minori.

Ida è un asteroide di tipo S della fascia principale, con dimensioni 53,6 × 24,0 × 15,2 km.[20] La sonda Galileo sorvolò Ida il 28 agosto 1993 ad una velocità relativa di 12,4 km/s.[5][18] La fotocamera di bordo ripresero Ida da una distanza di 240.350 km fino alla distanza minima di 2.390 km,[21][22] coprendo il 95% della sua superficie.[20] Cambiare la traiettoria di Galileo per avvicinarsi a Ida richiese un consumo di 34 kg di propellente.[18] L'esplorazione permise di acquisire importanti informazioni sulla composizione degli asteroidi di tipo S e condusse, inoltre, alla prima scoperta di un satellite asteroidale, Dattilo, e alla prima osservazione del fenomeno di erosione spaziale su un asteroide.[23] NEAR Shoemaker Il 27 giugno 1997 la sonda NEAR Shoemaker della NASA, diretta verso 433 Eros, sorvolò l'asteroide di tipo C 253 Mathilde, raggiungendo una distanza minima di 1212 km e transitando con una velocità relativa di 9,93 km/s.[6] A causa di limitazioni nella potenza energetica disponibile a bordo, fu attivata solo la fotocamera multispettro, raccogliendo tuttavia 330 immagini, che coprono il 60% della superficie dell'asteroide.[6][24] L'incontro permise di determinarne le dimensioni, 66 × 48 × 44 km,[6] la massa,[25] l'albedo, pari allo 4,7% della luce incidente, che rende l'asteroide particolarmente scuro.[6] Sulla superficie sono stati individuati vari crateri, i più grandi dei quali - Ishikari (29,3 km) e Karoo (33,4 km) - sono confrontabili con il raggio medio per dimensioni. Poiché non sono osservabili stratificazioni in tali strutture, si ritiene che Mathilde sia un oggetto omogeneo; il valore della densità suggerisce, inoltre, che si componga di un agglomerato di massi (di dimensioni inferiori ai 500 m), tenuti insieme dalla gravità (descritti in inglese come rubble pile).[6] Deep Space 1La missione Deep Space 1 fu sviluppata dalla NASA per testare nuove soluzioni tecnologiche in ambiente spaziale, cosa che fece con successo. Inviata verso la fascia degli asteroidi, era previsto inoltre che sorvolasse l'asteroide di tipo Q 9969 Braille ed un paio di comete. Tuttavia, il raggiungimento di questi obiettivi secondari andò incontro ad una serie di inconvenienti tecnici.[26][27] 9969 Braille è un oggetto di piccole dimensioni (2,1 × 1 × 1 km), ritenuto interessante per delle similarità spettrali con Vesta.[28] Il piano di volo originario prevedeva che la sonda lo sorvolasse il 29 luglio 1999 alla velocità relativa di 15,55 km/s ad una distanza di 15 km. Tuttavia, poco prima dell'incontro si verifico un crash del sistema di guida e puntamento, così il massimo avvicinamento raggiunto fu di circa 26 km e furono ottenute solo un paio di immagini, rispetto alla sequenza prevista. A questo, si aggiunse il guasto dello spettrometro nell'ultravioletto, avvenuto precedentemente.[8][29] Nonostante ciò la missione eseguì scoperte interessanti, compresa la rilevazione del primo campo magnetico asteroidale.[26] StardustLa missione Stardust della NASA ha sorvolato il 2 novembre 2002 l'asteroide di tipo S della fascia principale 5535 Annefrank allo scopo di testare la sequenza dei comandi in previsione del successivo incontro con la Cometa Wild 2, obiettivo della missione. La sonda è transitata a 3100 km dall'asteroide, con una velocità relativa di 7,4 km/s.[9] 5535 Annefrank è un oggetto di circa 4,8 km di diametro (6,6 × 5,0 × 3,4 km), dalla forma irregolare, sulla cui superficie sono stati individuati vari crateri d'impatto. È stato inoltre suggerito che si tratti di un asteroide binario a contatto.[9][30] Rosetta La missione Rosetta è stata sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio della Cometa Churyumov-Gerasimenko, di cui seguirà l'evoluzione nel suo moto di avvicinamento al Sole nel 2014-2015. Ciò ha richiesto che la sonda raggiungesse la cometa in prossimità della fascia degli asteroidi, permettendo così la programmazione del sorvolo anche degli asteroidi 2867 Šteins e 21 Lutetia.[31]

2867 Šteins è un asteroide della fascia principale di 5,9 × 4 km, appartenente alla poco comune classe spettrale E. Ha una forma caratteristica che lo fa assomigliare ad un diamante; sulla sua superficie sono stati individuati numerosi crateri, il maggiore di 2,1 km di diametro, ed anche una catena di sette crateri. Tuttavia, nel complesso, si è notato che il numero dei crateri di piccole dimensioni (di diametro inferiore ai 0,5 km) è inferiore rispetto a quanto teoricamente previsto. Ciò è stato spiegato da Keller et al. come conseguenza dell'effetto YORP avvenuto sull'asteroide, che avrebbe determinato lo scorrimento dello strato superficiale ed il riempimento dei crateri più piccoli.[32][33] Nel momento di massimo avvicinamento, Rosetta è transitata ad 800 km dall'asteroide con una velocità relativa di 8,62 km/s, il 5 settembre 2008. Durante il sorvolo, tuttavia, si sono verificate delle condizioni che hanno condotto la fotocamera ad entrare in modalità di sicurezza (safe mode), impedendo la raccolta di immagini e dati alla risoluzione massima offerta dallo strumento.[34]

Lutetia è un asteroide della fascia principale di 132 × 101 × 76 km.[35][36] La caratterizzazione superficiale dell'asteroide ha sollevato alcune perplessità tra gli studiosi, che sperano di ottenere risultati definitivi dall'analisi dei dati raccolti durante il sorvolo di Rosetta. Lutetia, infatti, è stato indicato sia come un asteroide di tipo M,[36] la cui superficie risulta però povera di metalli, sia come un oggetto di transizione tra gli asteroidi di tipo C ed X.[37] L'asteroide è stato sorvolato il 10 luglio 2010; la sonda ha raggiunto un avvicinamento massimo di 3162 km, transitando alla velocità relativa di 15 km/s.[11][38] L'incontro si è rivelato un successo con la raccolta di numerosi dati ed immagini. Altre missioniAnche altre missioni hanno condotto osservazioni di asteroidi, sebbene da distanze molto maggiori rispetto a quelle descritte finora. Cassini-Huygens della NASA è transitata il 23 gennaio 2000 a 1,6 milioni di km dall'asteroide di tipo S della fascia principale 2685 Masursky, membro della Famiglia Eunomia, permettendo così la determinazione delle sue dimensioni - 15–20 km di diametro.[39] Una seconda missione della NASA, New Horizons è transitata il 13 giugno 2006 a 101.867 km dall'asteroide di tipo S della fascia principale 132524 APL (di designazione provvisoria 2002 JF56), di 1,15 km di diametro.[40] Infine, la missione Clementine del Ballistic Missile Defense Organization e della NASA avrebbe dovuto raggiungere l'asteroide near-Earth di tipo S 1620 Geographos che nel 1994 si sarebbe trovato nel suo massimo avvicinamento alla Terra. Tuttavia, l'accensione incontrollata dei propulsori durante la fase di avvicinamento al pianeta, per una manovra di fionda gravitazionale, rese la sonda inutilizzabile a tale scopo.[41] Orbiter e landerNEAR Shoemaker Il progetto di una missione per un rendezvous con un asteroide near-Earth era allo studio alla NASA dalla metà degli anni ottanta e condusse nel decennio seguente alla missione Near Earth Asteroid Rendezvous, rinominata successivamente in NEAR Shoemaker.[42] La sonda, sviluppata entro il Programma Discovery, fu lanciata il 17 febbraio 1996 a bordo di un razzo Delta II. La scelta di un oculato piano di volo permise il già citato sorvolo di 253 Mathilde e il raggiungimento nel 2000 dell'asteroide di tipo S 433 Eros. Dopo essere entrata in orbita attorno all'asteroide, NEAR Shoemaker condusse osservazioni ravvicinate della superficie per un anno. Ormai in prossimità del termine della missione, si decise di tentare un atterraggio sulla superficie di Eros, cosa che avvenne con successo il 12 febbraio 2001. La missione terminò il 28 febbraio seguente.[7]  Eros è un asteroide Amor - ovvero la cui orbita sfiora esternamente quella della Terra - il secondo per dimensioni tra gli asteroidi più prossimi al nostro pianeta. Frammento di un corpo preesistente, generato durante un impatto, ha forma irregolare - 33 × 13 × 13 km - che ricorda quella di una grossa patata. NEAR ne ha determinato con precisione la massa, pari a (6,687±0,003)×1015 kg, permettendo così di ricavare il valore della densità media, di 2670±30 kg/m³. La misurazione del campo gravitazionale dell'asteroide ha permesso di formulare delle ipotesi sulla sua struttura interna, che appare essenzialmente uniforme: Eros è un oggetto consolidato e compatto, solcato forse da alcune fratture interne, delle quali non è possibile stabilire l'entità.[44] La superficie, coperta da uno strato di regolite che potrebbe raggiungere una profondità di 100 m, mostra prevalentemente terreni molto antichi e pochi altri geologicamente più recenti. Misure spettrali hanno permesso infine di determinare l'abbondanza di alcuni elementi sulla superficie dell'asteroide (il potere penetrante dello strumento era di pochi μm), rivelando rapporti di alluminio, magnesio e ferro rispetto al silicio analoghi a quanto misurato nelle condriti ordinarie, ma minori quantità di zolfo. In un volume di circa un metro cubo in prossimità del sito di atterraggio, dove operò un secondo strumento, sono state registrate quantità di ferro minori rispetto a quanto presente nelle condriti. Non è stato misurato alcun campo magnetico e ciò è compatibile con un processo di formazione che non preveda una fase in cui il materiale sarebbe andato incontro alla fusione.[44] HayabusaLa missione Hayabusa dell'Agenzia spaziale giapponese (JAXA), lanciata nel 2003 e terminata nel 2010, ha raccolto campioni dalla superficie dell'asteroide 25143 Itokawa, trasportati sulla Terra. Il lancio è avvenuto il 9 maggio del 2003 e l'asteroide è stato raggiunto nel settembre del 2005. La sonda, con campioni della superficie, è rientrata a Terra il 13 giugno 2010. DawnDawn fu lanciata nel 2007 e venne sfruttato un allineamento previsto per l'inizio degli anni 2010 tra Cerere e Vesta, i più grandi asteroidi, per visitarli entrambi. Nel luglio 2011 entrò in orbita attorno a Vesta e dopo 14 mesi di osservazioni lasciò Vesta per dirigersi verso Cerere, attorno al quale entrò in orbita nel marzo 2015. La missione è terminata nel 2017 dopiché Dawn ha finito il propellente e si prevede che orbiterà attorno a Cerere per un'altra ventina d'anni. Hayabusa 2La missione Hayabusa 2 dell'Agenzia spaziale giapponese (JAXA) prevede il recupero di campioni dalla superficie dell'asteroide di tipo C 162173 Ryugu e il loro trasporto sulla Terra. Il lancio è avvenuto il 3 dicembre 2014 e l'asteroide dovrebbe essere raggiunto nel luglio del 2018. Seguirà una fase di osservazione dell'asteroide che dovrebbe protrarsi per un anno e mezzo, prima di raccogliere i campioni ed iniziare, nel dicembre del 2019, il viaggio di ritorno.[45] Il 6 dicembre 2020 raggiunta la Terra la sonda ha rilasciato la capsula contenente i campioni raccolti.[46] OSIRIS-RExLa missione OSIRIS-REx della NASA prevede il recupero di campioni dalla superficie dell'asteroide di tipo B 101955 Bennu ed il loro trasporto sulla Terra. Gli obiettivi principali saranno: caratterizzare la superficie di un piccolo asteroide, rimasto potenzialmente immutato dagli albori del sistema solare; rilevare la presenza di composti organici; studiare con precisione l'effetto YORP per l'asteroide. Il lancio è avvenuto nel 2016, l'atterraggio è avvenuto il 21 ottobre 2020 ed il ritorno dei campioni a Terra è previsto per il 2023.[47] La missione è stata finanziata nell'ambito del Programma New Frontiers. Double Asteroid Redirection Test (DART)Nell 2021 la NASA ha lanciato la sonda DART, il cui obiettivo era di verificare come l'impatto di un velivolo possa deflettere con successo un asteroide in collisione con la Terra. DART ha impattato con successo Dimorphos, satellite di 65803 Didymos nel settembre 2022, causando una diminuzione del periodo orbitale dell'asteroide satellite di 32 minuti.[48] A fine 2026 è previsto che la sonda Hera dell'ESA arrivi nei pressi dell'asteroide binario per valutare le dimensioni e la morfologia del cratere d'impatto creato da DART.[49] La sonda Hera sostituisce un veicolo più grande sempre dell'ESA chiamato AIM (Asteroid Impact Mission) che con DART faceva parte della missione congiunta NASA-ESA AIDA.[50] Missioni futureNell'ambito del Programma Discovery, la NASA nel gennaio del 2017 ha selezionato le missioni Lucy, volta all'esplorazione degli asteroidi troiani di Giove, e Psyche, che ha come obiettivo l'osservazione ravvicinata dell'asteroide 16 Psyche. ProspettoSegue una tabella di tutti gli oggetti asteroidali oggetto di osservazioni ravvicinate, aggiornata al 19 aprile 2023.

Sotto, un prospetto delle missioni future pianificate per l'esplorazione degli asteroidi.

Note

Bibliografia

Information related to Esplorazione degli asteroidi |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||