|

ヒンドゥー教

ヒンドゥー教(ヒンドゥーきょう、ヒンドゥーイズム、英: Hinduism、ヒンディー語: हिन्दू धर्म、サンスクリット: सनातनधर्मः)、慣用表記でヒンズー教、ヒンヅー教、ヒンド教、ヒンドゥ教は、インドやネパールで多数派を占める民族宗教、またはインド的伝統を指す。西欧で作られた用語である[3]。ヒンドゥー教徒の数はインド国内で10億人、その他の国の信者を合わせると約11億人以上とされ、キリスト教、イスラム教に続いて、人口の上で世界で第3番目の宗教である[4][5]。 語源と名称「ヒンドゥー」 Hindu の語源は、サンスクリットでインダス川を意味する sindhu に対応するペルシア語。「(ペルシアから見て)インダス川対岸に住む人々」の意味で用いられ[6]、西欧に伝わり、インドに逆輸入され定着した[3]。同じ語がギリシアを経由して西欧に伝わって India となり、こちらもインドに逆輸入されて定着した[3]。漢訳では「身毒」「印度」と表記され、唐代にインドへ旅した仏教僧玄奘による「印度」が定着している[3]。インドが植民地化された時代にイギリス領インド帝国を支配した大英帝国側が、インド土着の民族宗教を包括的に示す名称として採用したことから、この呼称が広まった。そのため、英語のHinduは、まずイスラム教徒(ムスリム)との対比において用いられるのが現在では一般的で、イスラム教徒以外で小宗派[注 1]を除いた、インドで5億人を超えるような多数派である、インド的な複数の有神教宗派の教徒の総称である[3]。 同じくヒンドゥー教と訳される英語のHinduismは、最も広い意味・用法ではインドにあり、また、かつてあったもの一切が含まれていて、インドの歴史では先史文明のインダス文明まで遡るものであるが[3]、一般的には、アーリア民族のインド定住以後、現代まで連続するインド的伝統を指す[3]。このうち仏教以前に存在した宗教をバラモン教(Brahmanism)、特にヴェーダ時代の宗教思想をヴェーダの宗教(Vedic Religion)と呼ぶこともあるが、これは西欧で作られた呼び名である[3]。インド哲学研究者の川崎信定は、これらの用法は、日本の漢訳仏典の中の仏教・内道に対応する婆羅門教(ばらもんきょう)の用法に対応していると言える、と述べている[3]。 ヒンドゥー教を狭い意味で用いる場合、仏教興隆以後発達して有力になったもので、とくに中世・近世以後の大衆宗教運動としてのシヴァ教徒、ヴィシュヌ教徒などの有神的民衆宗教を意識しての呼び方であることが多い[3]。 日本では慣用表記ではヒンズー教、ヒンド教、一般的にはヒンドゥー教と呼ばれるが、時にインド教と呼ばれることもある[7]。中国では「印度教」と呼ばれる。 信者→詳細は「ヒンドゥー教徒」を参照

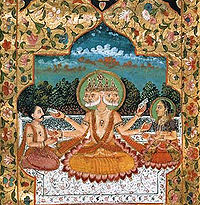

特徴      狭い意味でのヒンドゥー教は、バラモン教から聖典やカースト制度を引き継ぎ、土着の神々や崇拝様式を吸収しながら徐々に形成されてきた多神教である。紀元前2000年頃にアーリア人がイランからインド北西部に侵入した。彼らは前1500年頃ヴェーダを成立させ、これに基づくバラモン教を信仰した。 紀元前5世紀頃に政治的な変化や仏教の隆盛があり、バラモン教は変貌を迫られた。その結果、バラモン教は民間の宗教を受け入れ同化してヒンドゥー教へと変化して行く(バラモン教もヒンドゥー教に含む考えもある)。ヒンドゥー教は紀元前5 - 4世紀に顕在化し始め、紀元後4 - 5世紀に当時優勢であった仏教を凌ぐようになった[9]。その後、インドの民族宗教として民衆に信仰され続けてきた。 神々への信仰と同時に輪廻や解脱といった独特な概念を有し、四住期に代表される生活様式、身分(ヴァルナ)や職業(ジャーティ)までを含んだカースト制等を特徴とする宗教である。 三神一体(トリムールティ)とよばれる近世の教義では、中心となる3大神、すなわち は一体をなすとされている。 しかし現在では、ブラフマー神を信仰する人は減り、ヴィシュヌ神とシヴァ神が二大神として並び称され、多くの信者がいる。ヴィシュヌ神を信仰するヴィシュヌ派はヴィシュヌ教、シヴァ神を信仰するシヴァ派はシヴァ教とも呼ばれ、シヴァ教は一神教である[2]。ヒンドゥー教は多神教のイメージが強いが、これは表面的な見方であり、深い信仰(バクティ)が存在する場面では、信徒は一神教的信仰を抱いている[2]。 ヒンドゥー教の神や祭祀は一部形を変えながらも、日本の仏教に影響を与えている。以下にヒンドゥー教の特徴を解説する。 ヒンドゥー教の範囲インド国内の広義の定義においては、「ヒンドゥー教」にはキリスト教やイスラム教などインド以外の地域で発祥した特定宗教以外の全ての宗教が相当する。一例として、インドにおいて仏教はヒンドゥー教の一派とされる。インド憲法25条では、(ヒンドゥー教から分派したと考えられる)シク教、ジャイナ教、仏教を信仰する人も広義のヒンドゥーとして扱われている[10]。 ヒンドゥー教には極めて様々な信仰、霊性や風習が包括され、かつ体系化されている。一方でキリスト教に見られるような教会制度や宗教的権威は存在せず、また預言者も居なければ纏まった形の共通の聖典も存在しない。よってヒンドゥー教徒は多神教、汎神論、一神教、不可知論、無神論、ヒューマニズムを自身の思想として自由に選ぶことができる[1][11][12]。ヒンドゥー教の包含する信仰、思想、真理は広範で、そのため「ヒンドゥー教」に包括的な定義を与えることは困難である[13][14]。これまでにも、1つの宗教である、1つの風習である、信仰の集合である、生活様式である、と言った具合に様々に定義されてきた[15][注 2]。西洋の言葉上の観点からはヒンドゥー教は、例えばキリスト教等と同様に1つの宗教であるとされているが、インドでは「ダルマ」(dharma)という語が好まれる。この語はいわゆる「宗教」よりも意味が広い。特にヒンドゥー教の伝統主義者はサナータナ・ダルマ(Sanatana Dharma、永遠の、あるいは古代のダルマの意)という語を好む[16]。 インド、インドの文化、インドの宗教に関する研究、そしてヒンドゥー教の定義は、植民地主義の利益を目的とし、西洋の持つ「宗教」という概念の枠組みから行われてきた[17]。1990年以降はこれら西洋のもたらした影響や、それによって生じた変化などがヒンドゥー教の研究者の間でも議題に挙がるようになり[18][注 3]、それは西洋的視点に対する批判へと引き継がれている[19]。 主要な神々3大神はそれぞれ神妃をもち、夫婦共に多様な化身を有する。

3大神は、信者個人の信仰においては並立しているわけではない。たとえば「シヴァ神」を最高神と崇める人にとって、「ヴィシュヌ神」は劣位ではあるが敬うべき神である。また神話の中で3大神の化身と共に活躍する神や、3大神の子神も信仰されている。

インドの国立博物館にヒンドゥー教の神々の多様な神像が収蔵・展示されている。 四住期四住期(アーシュラマ)とはヒンドゥー教独特の概念で、最終目標の解脱に向かって人生を4つの住期に分け、それぞれの段階ごとに異なる目標と義務を設定したもの。なお四住期は、上位ヴァルナのバラモン、クシャトリア、ヴァイシャにのみ適用され、エーカージャ(一生族)であるシュードラ及び女性には適用されない[20]。四住期について概略を示す。

過去においても現在でも、全てのヒンドゥー教徒が四住期を全うするわけではない。ちなみに仏教の開祖釈迦も当時のバラモン教の教えに従い、四住期に則った人生を送っている。即ち男子をもうけた後、29歳で釈迦族の王族の地位を捨て林間で修行をし、その後悟りを開いて布教の旅に出ている。 業と輪廻→詳細は「輪廻 § ヒンドゥー教における輪廻」を参照

カースト→詳細は「カースト」を参照

身分(ヴァルナ)と職業(ジャーティ)ヒンドゥー教の特徴のなかで、カースト制度の存在が大きい。カーストは歴史的に基本的な分類(ヴァルナ)が4つ成立し、その下に職業を世襲するジャーティ(生まれ・出生)と呼ばれる社会集団が形成されて、例えば「牛飼い」や「大工」や「床屋」などの職業が世襲されてきた[22]。結果としてインドには非常に多くのカーストが存在する。カーストは親から受け継がれるだけで、生まれた後にカーストを変えることはできない。ただし、現在の人生の結果によって次の生などの生で高いカーストに上がることができるという。現在のカーストは過去の生の結果であるから、受け入れて人生のテーマを生きるべきだとされる。 基本的な4つのカースト(ヴァルナ)とカースト外の身分には、以下のものがある。

改宗他宗教から改宗してヒンドゥー教徒になることは可能である。しかし、そこにはカースト制がある。カーストは親から受け継がれ、変えることができない。カーストは職業や身分を定める。他の宗教から改宗した場合は最下位のカーストであるシュードラにしか入ることができない。生まれ変わりがその基本的な考えとして強くあり、次の生まれ変わりで上のカーストに生まれるしか方法はないと経典には記されているのが特徴である。そのため改宗による移動を行えないという点がある。 ヒンドゥー教からイスラム教や仏教へと改宗する場合は、下位のカーストの者が差別から抜け出すためであることが多い。しかし、皮肉にもイスラム教徒や、パキスタン人の間にも若干のカースト意識は有ると言われている。カーストはヒンドゥーに限らず、イスラム教徒や仏教徒なども含めた全インド文化に共通する意識であるとも言える。 河川崇拝→詳細は「ガンジス崇拝」を参照

ヒンドゥー教では河川崇拝が顕著であり、水を使った沐浴の儀式が重要視されている。特にガンジス川(ガンガー)は川の水そのものがシヴァ神の身体を伝って流れ出て来た聖水とされ、川自体も女神ガンガーであるため「母なる川ガンジス」として河川崇拝の中心となっている。ガンジス川添いには沐浴場(ガート)が設けられた聖地が点在する。ヒンドゥー教徒は、沐浴場に設けられた石の階段を下りて川の水に頭までつかって罪を清め、あるいは水を飲む。 菜食主義→詳細は「インドの菜食主義」を参照

ヒンドゥー教は不殺生を旨とし、そのため肉食を忌避するので菜食主義の人が多い。しかし、身分やしきたりによってその度合いが異なる。一般的な菜食は植物に加えて鶏卵も可とする人と、鶏卵を不可とする人がいる。また上位カースト階級には、収穫の際に地中の生物を殺す惧れのあるタマネギなどの根菜類を不可とする人もいる[24]。いずれの場合も牛乳および乳製品は良く食べられる。ところが宗派によっては祭りに際し犠牲獣を供することがある。その際、宗教儀式にしたがって神に捧げられたヤギなどの犠牲獣の肉を「お下がり」として食べる場合もある。しかし、どのような場合においても牛、特に瘤牛は神話にも出てくる聖獣で絶対に食べない。一方、同じ牛でも水牛は次々と姿を変える悪魔マヒシャの化身の一つであることから、コブ牛との扱いには差があり、家畜として使役され、その肉は輸出品にされている。 聖牛崇拝 ヒンドゥー社会において牛は崇拝の対象となっている。ヒンドゥー教徒でインド思想研究者のベンガル人クシティモハン・センは、民衆ヒンドゥー教における牛の神聖視の起源は、全くわからないと述べている[25]。神話にも牛が度々登場し、たとえばシヴァ神の乗り物はナンディンという牡牛である。実社会でも牡牛は移動、運搬、農耕に用いられ、牝牛は牛乳を供し、乾燥させた牛糞は貴重な燃料(牛糞ケーキ)となる。ただし聖別されているのは主として瘤牛であり、水牛は崇拝の対象とはならない[26]。 ヒンドゥー神学では、牛の神聖性は輪廻と結びついている。ヒンドゥー教の輪廻の考え方は上下87段の階梯構造となっているが、最上段の人間に輪廻する1つ前の段階が牛であり、牛を殺した者は輪廻の階梯の最下段からやり直さなくてはならなくなると言われる[27]。また、ヒンドゥー神学者は牛には3億3千万の神々が宿るとし、牛に仕え、牛に祈ることはその後21世代に渡ってニルヴァーナをもたらすという。 民衆の牛への崇拝はインド大反乱のきっかけとなったとも言われ、マハトマ・ガンディーが牛への帰依心を言及したことも、彼が民衆から聖人のような名声を得る理由の一つとなっている。 ヨーガ ヒンドゥー教の修行としてヨーガが挙げられる。ヨーガは『心身の鍛錬によって肉体を制御し、精神を統一して人生究極の目的である「解脱」に至ろうとする伝統的宗教的行法のひとつである』[28]。ヨーガはヒンドゥー教の専有物ではなく、インドの諸宗教で実践されており、仏教に取り入れられたヨーガの行法は中国・日本の禅宗などの修行法にもつながっている。 ヴェーダの権威を受け入れ、ブラーフマナ(バラモン、司祭)階級の社会的階層の優位を容認する諸学派は「正統バラモン教」と認められ、その6系統のうちヨーガ学派は、心身を鍛錬しヨーガの修行で精神統一を図ることで、解脱に達することを説いた[29]。正統バラモン教の各学派も、その学派の教学を学ぶことと並行して、ヨーガの修行を行っている[30]。ヨーガ学派に代表される古典ヨーガの沈思瞑想による修行法は、4-5世紀頃に編纂されたといわれるヨーガ学派の教典である『ヨーガ・スートラ』にも書かれている。 また身体を鍛錬するヨーガは、13世紀に始まる「ハタ・ヨーガ」と呼ばれる流派がある。「現代ヨーガの父」と呼ばれるティルマライ・クリシュナマチャーリヤ(1888年 - 1989年)らによって、体操などの西洋身体文化をもとに作られたヨーガも、伝統的なハタ・ヨーガに倣って「ハタ・ヨーガ」と呼ばれるが、古典ヨーガとも元来のハタ・ヨーガとも関係は薄いという[31][32]。現在日本で行われている「ヨーガ教室」等の多くはこの流派に入る。 グル信仰ヒンドゥー教で重要な位置を占めているのが、グル(サンスクリット語で「重いもの」「闇から光へ導くもの」「木星」「導師」という意味)である。グルはヨーガの修行を成就するにあたって、必要不可欠なものとされ、尊敬と崇拝を集めている。 女性『マヌ法典』では、女性はどのヴァルナ(身分)であっても、入門式(ウパナヤナ)を受けてヴェーダを学ぶ男子として「再生」するドヴィジャ(二度生まれる者、再生族)ではなく、入門式を受けられず一度生まれるだけのエーカージャ(一生族)とされていたシュードラ(隷民)と同等視され、女性は再生族である夫と食事を共にすることはなく、祭祀を主催したり、マントラを唱えることも禁止されていた[33]。解脱を目指して修行するヨーガ行者も男性である。

ヒンドゥー教の解脱や浄性に関する価値観において女性の位置づけは低く、一般的に無知で不浄で社会的にも霊的にも劣っていると考えられてきた[35]。とはいえ、女神信仰やシャクティ思想には女性性への強い崇拝が見られ、女性がいかなる信仰・思想でも例外なく劣位であったとも言い難い[35]。『リグ・ヴェーダ』では家庭で妻が神事を司るよう説かれ、『マハーバーラタ』では妻が神を祭るのに適しているとされた[36]。『ウパニシャッド』には、最も高度な討論で女性が主導権を握る例が複数あり、『マハーバーラタ』の王であり勇ましい女戦士チトラーンガダの物語など、ヒンドゥー教の聖典・古典が例外なく女性に対して抑圧的なわけではない[36]。 中世に女性は家事に専念することが求められるようになり、社会的地位はかなり悪化した[36]。これがイスラム教や中東地域の習慣の影響なのか、インドのヒンドゥー教社会内部の変化によるものなのか、明確にはわからない[36]。社会的地位にしろ、価値にしろ、近代インドにおいてヒンドゥー教とイスラム教の女性に差はなく、両者とも社会的にも経済的にも完全に男性に依存していた[37]。 伝統的な価値観において、妻や母としての女性の役割はしばしば称賛されたが、個人としての女性の社会的地位は極めて低かった[37]。夫との関係性以外に個性は全く認められず、夫の付属物として扱われ、従属を名誉として受け入れるよう教えられ、生まれ持った才能や望みを表現する手段はなかった[37]。ホールカル家当主としてインドール藩王国を統治した女性アヒリヤー・バーイー・ホールカルなど政治の場で活躍した個性的な女性もいたが、例外であり、全体を変えることはなかった[38][37]。上流階級の女性が屋外で働くことはタブーであり、北インドでは女性を隔離するパルダ制度の下で生活した[38][37]。農村の女性にはパルダ制度はなく、男性と共に野良仕事をしていたため、上流階級の女性より相対的に自由で、男性に対する地位も高かった[37]。 女性としての規範通りに生きれば、良き母良き娘として尊敬され、戦争や混乱の中でも、女性は乱暴されることもなく、丁重に扱われ、人混みの激しい場所に一人で出かけても危険はなかったという[38]。 ヒンドゥー教の立法者達は妻の地位をかなり制限しており、一般的に女性の財産所有権は否定されていた[36]。 後代の立法者達は、男性のみに高等教育を受ける権利を認めようとし[36]、ほとんどの女性に教育を受ける権利はなかった[37]。 19世紀に、イギリスの支配から脱しようと様々な社会運動が行われるようになると、西洋の平等や個人主義の理念の影響を受け、女性の地位改善も叫ばれるようになり、20世紀になると、急進的な民族運動の台頭でさらに運動は活発化した[39]。インドが独立すると、インド憲法で男女の完全な平等が保証された。男女の不平等は多くの形で残されているが、両性の平等に向けた運動が続けられている[39]。 結婚幼児婚が全国的に見られ、7、8歳、時に3、4歳で結婚する女性もいた[38][37]。結婚は全て家長が決定し[38]、同じジャーティ(カースト)の内部で結婚する[40]。少年少女の自由な交流は禁じられていた[38]。近世インドは基本的に家父長制であり、家族を年長の男子が支配し、男系相続だった[38]。ケーララ地域に例外的に母系制がみられた[38]。 イギリスからの独立まで一夫多妻が許されていたが、裕福なもの以外は一夫一婦制が普通だった[38]。一妻多夫は厳禁とされていた[36][注 4]。 上流階級では、結婚には莫大な持参金(ダウリー)を持たせる習慣が広くあり、ラージプータナーやベンガル地域で特に行われていた[38]。 高カーストの女性は再婚が許されなかった[38][37]。一方、男性と共に野良仕事をする農村の女性は、多くが再婚の権利を持っていた[37]。寡婦の生活は悲惨なもので、禁欲的で厳しい規則に縛られ、現世の幸福を全て捨て、亡き夫の家族や自分の兄弟の家族に滅私奉公することが求められた[38][37]。夫が死亡した場合に、妻が夫の遺体と共に焼かれ殉死するサティーという儀礼があり、これはラージプータナー、ベンガル地方その他の北部インドを中心に行われていた[38]。 主な宗派派生した宗教ヒンドゥー教の一部と見なされることがあるもの歴史ヒンドゥー教はキリスト教やイスラム教のような、特定の開祖によって開かれたものではなく、インダス文明の時代からインド及びその周辺に居住する住民の信仰が受け継がれ時代に従って変化したものと考えられている。したがってヒンドゥー教がいつ始まったかについては見解が分かれている[41]。 →「インドの歴史」も参照

インダス文明時代インダス文明(紀元前2,300年 - 1,800年)のハラッパーから出土した印章には、現代のシヴァ神崇拝につながる結跏趺坐した行者の絵や、シヴァ神に豊穣を願うリンガ崇拝につながる直立した男性器を示す絵が見られる[42]。しかしインダス文字は解読できていないので、後代との明確な関係は不明である。 ヴェーダ→詳細は「ヴェーダ」を参照

ヴェーダは「知る」という意味のサンスクリット語に由来し、宗教的知識を意味する[43]。さらには、その知識を集成した聖典類の総称となっている[43]。最も古い『リグ・ヴェーダ』は紀元前1,200年から1,000年頃にインド北西部のパンジャブ地方でアーリヤ人によって成立したと考えられている。ヴェーダの内容は下記のように分類されるが、狭義にはサンヒターのみを指す。

リグ・ヴェーダには登場する神々の多くは、自然界の構成要素や諸現象、その背後にあると思われた神秘的な力を神格化したものである[44]。多数の神が登場するが、その中で重要なのは雷神インドラ(日本では帝釈天)、アグニ(火の神)、ヴァルナであった。現在では前述のヴィシュヌ神等に押されて影が薄い。 『リグ・ヴェーダ』に登場する神々は、各々が独立した個性を有しているわけではなく、属性や事績を共有することが多い。また狭義のヒンドゥー教で見られる人格神的な形態を取らず、神像や恒久的な寺院建造物の存在も確たる証拠は見つかっていない。バラモン教の祭祀は具体的な目的に対して行われ、バラモンが規定に則って空き地を清め、そこに目的に応じた特定の神を招き、供物や犠牲を祭壇の火炉に捧げる「供犠」が主体であった[45]。 現在のヒンドゥー哲学の基本となる「因果応報」「霊魂不滅」「輪廻」などの諸観念の淵源は、ウパニシャッドが完成した頃まで遡ることができる[46]。ウパニシャッドは紀元前800 - 500年頃にガンジス川流域で作られたインド古代哲学の総称である[47]。なおヴェーダに登場するヴィシュヴァカルマン神(造物や工巧の神)は、現在でも物造りの神様として、インドの各工場で祀られている。現在この神の祭りは毎年9月17日に行われている。 バラモン教からヒンドゥー教へバラモン教は、インドを支配するアーリア人の祭司階級バラモンによる祭儀を重要視する宗教を指す。紀元前5世紀頃に、バラモン教の祭儀重視に批判的な仏教とジャイナ教が成立した。 更にインド北西部は紀元前520年ころにはアケメネス朝ペルシア、前326年にはアレクサンドロス大王に支配された。その後仏教はアショーカ王(在位紀元前268年頃 - 紀元前232年頃)の帰依などにより一時期バラモン教を凌ぐ隆盛を示した。この時期にヴェーダを基本とする宗教であるバラモン教は「支配者の宗教」からの変貌を迫られ、インド各地の先住民族の土着宗教を吸収・同化して形を変えながら民衆宗教へ変化していった。このため広義のヒンドゥー教にはバラモン教が含まれる。 ヒンドゥー教にはバラモン教の全てが含まれているが、ヒンドゥー教の成立に伴って、バラモン教では重要であったものがそうでなくなったり、その逆が起きたりなど大きく変化している。 紀元後4世紀頃、グプタ朝がガンジス川流域を支配した。グプタ朝はチャンドラグプタ2世(在位紀元385年 - 413年)に最盛期を迎えるが、この頃に今もヒンドゥー教徒に愛されている叙事詩『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』がまとめられるなど、ヒンドゥー教の隆盛が始まった。 また東南アジアの「インド化」に伴い、5世紀頃から中国の史料にヒンドゥー教に関する記述が見られる[48]。以降、島嶼部では古マタラム王国やマジャパヒト王国など、大陸部では扶南国などで栄えた。アンコール朝では12世紀前半まではヒンドゥー教のシヴァ派とヴィシュヌ派が立国の思想となっていた[49]。 六派哲学バラモン教は上記のように具体的な目的に対して神に「供犠」を捧げる、いわば「ギヴ・アンド・テイク」の宗教であったのに対し、ヒンドゥー教ではヴィシュヌ神のような至高の神への絶対的帰依(「バクティ」と呼ぶ)に基づく信仰態度が多くの大衆に受け入れられ始めた。この時期に六派哲学と呼ばれるインドの古典哲学が確立し、互いに論争を繰り広げた[50]。インドの学問のおよそ全般は、輪廻からの解脱を究極の目的とし、宗教的色彩が濃く、固有の思想体系を伝える哲学学派も、宗教の宗派とほとんど区別することができない[51]。

→「インド哲学 § 比較」も参照

不二一元論とバクティヴェーダーンタ学派の思想の中で最も有名なものに不二一元論がある。これは、精神的実在であるブラフマン(梵)またはアートマン(我)以外に実在する物は無い、言い換えれば「今目の前にある世界は幻影に過ぎない」という思想。この思想を突き詰めてゆくと、シャンカラ(700年 - 750年頃)の説くように「ブラフマンは人格や属性を持たないもの」となり、無神論的一元論に達する。この教義は現在でもヒンドゥー教の正統派としてインドの5箇所の僧院で代々「シャンカラ・アーチャーリヤ」の名を継承する学匠によって不二一元論の法灯が維持され続けている。シャンカラ後の不二一元論は、11世紀の神学者ラーマーヌジャによる被制限者不二一元論、13世紀の神学者マドヴァの二元論へと発展していった[52]。現代インドのパンディット(伝統的スタイルのバラモン学者)の大部分はヴェーダーンタ学徒で、その八割以上はシャンカラ派に属していると言われる[53]。ヴェーダーンタ哲学がその2000年以上の歴史において、インドの宗教、文化、社会、政治等に及ぼした影響は非常に大きい[53]。 5世紀〜10世紀の南インドでは「至高の神への絶対的帰依」「自己犠牲をいとわない神への奉仕」を信仰の柱とするバクティと呼ばれる信仰形態が顕在化し始めた。このバクティに関して、12世紀から13世紀にかけてヴェーダーンタ学派の学匠達によって「ヴィシュヌ神」を崇拝する信仰が理論化された。バクティーは一般庶民の信仰形態として現在まで広く行われている[54]。不二一元論とバクティは正反対とも言える形態だが、現在のヒンドゥー教の中では問題なく同居している。 その後のヒンドゥー教 その後北インドではイスラム教徒の征服王朝が交代する時代に入る。タージ・マハルなど北インドの著名な文化財はイスラム教様式である。しかし庶民や南インドの王朝はヒンドゥー教を信奉した。ヒンドゥー教では ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァが3大神とされた。各神は多様な側面を持ち、その性格は一様ではない。その中でヴィシュヌやシヴァは民間宗教の神を取り込んでゆき、多様な神話を通じて多くの信徒を有している。ヒンドゥー教の複雑さ・分かりにくさの一例として、たくさんの神々を崇める多神教としての姿、シヴァまたはヴィシュヌを至高の神とする一神教的な姿、教理を哲学的に極めた不二一元論のような無神教としての姿のすべてを内在している点が挙げられる。 インドがイギリスの植民地となって久しい19世紀に、ベンガル州を中心に知的エリート層によってキリスト教とヒンドゥー教の知的交流が盛んになり、西欧的な合理主義に基づいて、インドの近代化とヒンドゥー教の復興・改革を目指すヒンドゥー教改革運動が起こった。インドの歴史的個性・古典・文化のすばらしさが説かれ、ヒンドゥー教の近代的解釈を行って信仰態度を確立し、植民地時代のインドで民衆に自信と勇気を与え、「インド」を認識し、ナショナリズムを盛り上げた[55][56]。こうした現代ヒンドゥー教の改革運動を担った人々は、多くが上部カースト出身のインド人だったが、神智学協会のアニー・ベサントのような外国人もいた[57]。 のちに「ヒンドゥー・ルネサンス」「ベンガル・ルネッサンス」と呼ばれる改革の創始者は、「近代インドの父」とも呼ばれるラーム・モーハン・ローイである[52]。バラモン階級出身でウパニシャッドの影響を受けていたローイは、ユニテリアン主義の影響も受け、神は超越的な存在であり聖像などで表現し得ないものと信じ、宗教は合理的で倫理的な体系であるべきであり、道徳法は理性によって理解されるべきと考えた[52]。ローイの兄の妻はサティー(寡婦殉死)で死亡しており、彼はこれに大きなショックを受けたと言われ[58]、サティーや幼児婚といったヒンドゥー教の慣習を非道徳な儀式として非難し、1829年のサティー禁止法の発布に影響を与えた。また、聖像礼拝やカルマ、輪廻といった概念を迷信として、キリスト教の改革運動をモデルとしたブラフモ・サマージ(ブラフモ協会)という宗教団体を設立した。 ローイは訪英中に客死してしまうが、その仕事はデヴェンドラナート・タゴールやケーシャブ・チャンドラ・セーンに引き継がれた。プラーナやタントラを否定するブラフモ・サマージの思想は知識層の関心を集めたが、大衆レベルではまったく人気が無かった[52]。 1875年にローイの影響を受けたダヤーナンダ・サラスワティーは、ブラフモ・サマージに内在する民族主義を発展させたアーリヤ・サマージ(アーリヤ協会)を発足させた。アーリヤ・サマージはヒンドゥー教を純粋なヴェーダの形態に戻すべきと主張し、ヴェーダ文化を振興させる活動を通じてインドの国民意識を喚起した[52]。アーリヤ・サマージは教育面での貢献が大きく、インドの初代首相ジャワハルラール・ネルーは、「抑圧された階級の地位をあげ、女子の状態を改良し、少年、少女の教育のためにアーリヤ・サマージは多くの仕事をした」と評価している[56]。 また、ロシア人オカルティストのヘレナ・P・ブラヴァツキーらによる神智学協会は、本拠地をアメリカからインドに移し、ヒンドゥー教や仏教思想を取り入れて、転生(輪廻)やカルマ(業)を強調した神秘思想を説いた[59]。インドには聖者とされた人々が数多あるが、その内にはブラヴァッツキーに始まる近代神智学(接神論)の者もおり、彼らは外国人ながらインド独立運動に関わり、2代目会長のアニー・ベサントは国民会議の年次大会議長になる等、インド・ナショナリズムの運動に大きな影響を及ぼした[59]。なお、ヴィヴェーカーナンダは、神智学協会を疑似ヒンドゥー教であるとしており、真面目な宗教運動であったか疑問視する声もある[59]。 一方で、バクティ運動の直接の影響を受け、ローイらのように西洋式教育を受けていない田舎のバラモンであったラーマクリシュナは、聖典に興味を持つこともなく、純粋なバクティを説き、複雑な神学体系なしに、知性ではなく純粋な信仰を捧げることで神に近づこうとした[60]。彼の信仰はカーリー女神へのバクティを中核とし、タントラ的な性格を持つが[61]、イスラム神秘主義やキリスト教の修行も実践して様々な神を見たとされ、易々と神秘体験に入り得ることで注目を集め、『世界の全ての宗教は神に至る道』[62]と説いた。その神秘体験と、子供のような特異な人格で多くの人を魅了し、彼の影響下でブラフモ・サマージの流れとも異なるヒンドゥー教改革運動が生じた[60]。弟子のヴィヴェーカーナンダは、ヒンドゥー教は普遍宗教であると主張して、各々の宗教の寛容を強調し、神性の本質は各個人の内にあり、ヒンドゥー教の実践を通じて理解できると主張し、宗教統一理論をもとにヒンドゥー教を再構築した。ヴィヴェーカーナンダは、1893年にシカゴで開かれた万国宗教会議に参加してヒンドゥー教を世界宗教のひとつとして認めさせることに貢献し[52]、1895年にはラーマクリシュナ僧院とラーマクリシュナ・ミッションを創設し、世界にアドヴァイタ・ヴェーダーンタ(不二一元論)を根幹とするネオ・ヴェーダーンタを布教し、インド内で社会奉仕活動を行った。 教典 古代のヒンドゥー教の聖典はサンスクリット語で書かれている。そしてこれらはシュルティ(天啓)とスムリティ(聖伝)の2種類に大別される。ヒンドゥー教の聖典は何世紀にもわたり口承にて編纂され、記憶され、そして世代を超えて伝承され、後に文字に起こされた[64][65]。何世紀にもわたりリシ(聖仙)たちは教義を磨き上げ、それをシュルティとスムリティに展開した。さらにはヒンドゥー哲学の6学派は認識論、形而上の理論をシャーストラと呼ばれる書物にまとめた。 シュルティ(聞かれた物の意[66])は通常ヴェーダのことを指す。ヴェーダはヒンドゥー教の聖典の中でも最も早い時期に記録されたもので、古代のリシ(聖仙)たちに明かされた永遠の真実が記されていると考えられている[67]。ヴェーダには『リグ・ヴェーダ』『サーマ・ヴェーダ』『ヤジュル・ヴェーダ』『アタルヴァ・ヴェーダ』の4つが存在し、それぞれのヴェーダはさらにサンヒター(賛歌、祈り)、アーラニヤカ(儀式、祭祀について)、ブラーフマナ(儀式、祭祀の解釈)、ウパニシャッド(瞑想、哲学について)の4つの部門に分けられる[68][69][70]。最初の2つ(サンヒター、アーラニヤカ)はカルマカーンダ(Karmakāṇḍa、施祭部門)とよばれ、残りの2つがジュニャーナカーンダ(Jñānakāṇḍa、哲学的、宗教的思索部門)と呼ばれる[71][72][73][74][75]。 ウパニシャッドはヒンドゥー哲学の基礎であり[76][77]、シュルティの中でも特に優れた聖書であるとされ、その基本理念は後の時代のヒンドゥー教哲学や信仰にも継続的に影響を与え続けている[76][78]。サルヴパッリー・ラーダークリシュナンは、ウパニシャッドは歴史に登場して以来ずっと支配的な役割を果たしていると語っている[79]。ヒンドゥー教には108のムクティカー・ウパニシャッドが存在し、学者よって幅があるがそのうちの10から13は特に重要なものとしてムキャ・ウパニシャッドと呼ばれる[80][81]。 最も重要なスムリティ(記憶されたものの意)はヒンドゥー叙事詩とプラーナ文献である。具体的には『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』がヒンドゥー叙事詩であり、『マハーバーラタ』にその一部として含まれている『バガヴァッド・ギーター』は最も一般的なヒンドゥー教の聖典の一つであり[82]、ヒンドゥー教徒の信仰生活を実質的に規定してきた[83]。『バガヴァッド・ギーター』(「神の歌」の意)は時にウパニシャッドとみなされギートパニシャッド(Gitopanishad)と呼ばれる。そのためシュルティに数えられることもある[84]。また『ラーマーヤナ』はラーム・リーラー、『マハーバーラタ』はラース・リーラーという名で歌舞劇にされており、各地で祝祭に合わせて上演される伝統がある[85]。一方のプラーナ文献はおよそ西暦300年あたりから編纂され始め[86]、広範な神話を含む。これらはヒンドゥー教の共通のテーマを、生き生きとした物語を通して人々に伝えるという役割を担い、布教の中心となっている。またヨーガについて記された古典『ヨーガ・スートラ』は20世紀になって再評価されている[87]。 19世紀のヒンドゥー教現代主義者らはヒンドゥー教のアーリア人起原の要素を再評価し、タントリズム(密教)の影響を受けたヒンドゥー教を純化しようという試みのなかで[88]埋もれていたヴェーダの要素を強調した。たとえばヴィヴェーカーナンダは、たとえそれが古代のリシ(聖仙)たちに明かされたものでないにしても、ヴェーダは精神世界の法律であるという立場をとった[89][90]。タントリズムでは「アーガマ (ヒンドゥー教)」という語が彼らにとって権威のある聖典全体を指す言葉であり、また同時にシヴァがシャクティに語った教えを意味する[91]。一方で「ニガマ」(Nigama)という語はヴェーダを意味し、同時にシャクティがシヴァに語った教えを意味する[91]。アーガマ派(聖典シヴァ派)ではアーガマをヴェーダと同等なものとして同様に重視している[92][93]。 聖地 ガンジス川添いには沐浴場(ガート)が設けられた聖地がある(以下は上流側から順に記載)。

4大巡礼地

他には、神話の舞台や由緒ある寺などが聖地とされている。

遺跡

祭礼→詳細は「ヒンドゥー教の祝祭」を参照

ヒンドゥー教の祭りはウツァヴ(梵語: Utsava、「高く上げること」の意)と呼ばれ、個人と社会生活をダルマ(法)と結び付ける儀式とされている[96][97]。年間に多くの祭りが開催され、日取りはヒンドゥー暦(太陰太陽暦)に従って定められる。これらは満月(ホーリー)か新月(ディワーリー)、または季節の変わり目を起点にして開催されるものが多くみられる[98]。地域ごとに限定され彼らの伝統を祝う性質の祭りも存在するが、一方でホーリー祭や、ディワーリー祭は汎ヒンドゥー教的性格を持ち、国を越えたヒンドゥー教文化圏全土で祝われる[98][99]。「色祭り」として知られるホーリー祭は、ヒンドゥー教の春の祭典。祭りの期間中、参加者たちは音楽に合わせて踊り、お互いに色粉を投げつけ合う。[100] ヒンドゥー教の祭りは通常宗教的なテーマや、例えばラクシャー・バンダンのような家族の絆を祝うといった側面を持っている[97][101]。同じ祭りでも宗派によって違うストーリーを背景に持っている場合もあり、また、地域ごとのテーマ、伝統農業や地域の伝統芸能、家族の集まりや、 プージャ (お祈り)、祝宴を取り込んでいる場合もある[96][102]。 主な祭りを以下に紹介する。

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||