|

孝霊天皇

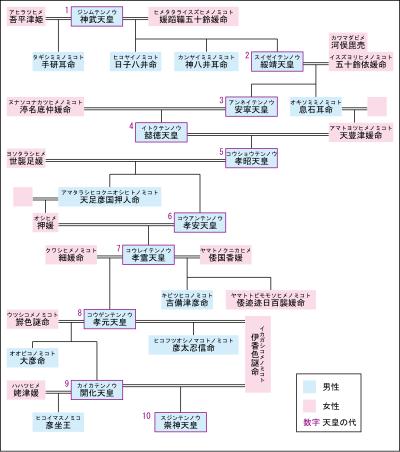

孝霊天皇(こうれいてんのう、旧字体:孝靈天皇、孝安天皇51年 - 孝霊天皇76年2月8日)は、日本の第7代天皇(在位:孝霊天皇元年1月12日 - 孝霊天皇76年2月8日)。『日本書紀』での名は大日本根子彦太瓊天皇。欠史八代の1人であり、実在性については諸説ある。 略歴日本足彦国押人天皇(孝安天皇)の皇子。母は皇后で天足彦国押人命の娘の押媛(忍鹿比売)。兄弟として『古事記』では同母兄に大吉備諸進命の名が見える。26才で皇太子となる。 父帝が崩御した年の12月、黒田廬戸宮(くろだのいおどのみや)に都を移す。それまでの山裾にあった宮と異なり大和盆地の中央に位置する。翌年の1月に即位。即位2年、磯城県主(または十市県主)大目の娘の細媛命を皇后とし、彦国牽尊(後の孝元天皇)を得た。また春日千乳早山香媛、倭国香媛らを妃にしている。倭国香媛との間には御間城天皇(崇神天皇)の時代に四道将軍となった彦五十狭芹彦命、疫病や反乱を収めるのに重要な役割を果たした倭迹迹日百襲姫命を得た。即位76年、崩御。 名漢風諡号である「孝霊」は、8世紀後半に淡海三船によって撰進された名称とされる[1]。 事績『日本書紀』・『古事記』共にほぼ系譜記載のみに限られ、欠史八代の1人に数えられる。『古事記』には大吉備津日子命と若建吉備津日子命による吉備平定が簡潔に書かれている。 系譜系図

后妃・皇子女 (名称は『日本書紀』を第一とし、括弧内に『古事記』ほかを記載)

年譜『日本書紀』の伝えるところによれば、以下の通りである[2]。機械的に西暦に置き換えた年代については「上古天皇の在位年と西暦対照表の一覧」を参照。

宮 宮(皇居)の名称は、『日本書紀』『古事記』とも 宮の伝説地は『和名類聚抄』の大和国城下郡黒田郷と見られ、現在の奈良県磯城郡田原本町黒田周辺と伝承される[4][3]。同地では、法楽寺境内に「黒田廬戸宮阯」碑が建てられている(北緯34度34分4.77秒 東経135度46分30.21秒 / 北緯34.5679917度 東経135.7750583度)[5](詳しくは「庵戸宮」を参照)。 陵・霊廟 陵(みささぎ)の名は片丘馬坂陵(かたおかのうまさかのみささぎ)。宮内庁により奈良県北葛城郡王寺町本町3丁目の丘陵に治定されている(北緯34度35分22.56秒 東経135度42分6.19秒 / 北緯34.5896000度 東経135.7017194度)[6][7][8]。宮内庁上の形式は山形。 陵について『日本書紀』では前述のように「片丘馬坂陵」、『古事記』では「片岡馬坂上」の所在とある他、『延喜式』諸陵寮では「片丘馬坂陵」として兆域は東西5町・南北5町、守戸5烟で遠陵としている[8]。しかし後世に所伝は失われ、元禄の探陵で現陵に治定された[8]。 また皇居では、宮中三殿の1つの皇霊殿において他の歴代天皇・皇族と共に孝霊天皇の霊が祀られている。 伝承鬼住山の鬼鳥取県の伯耆町には孝霊天皇にまつわる日本最古の鬼退治伝説がある[9]。 伯耆町に属する溝口町の樂樂福神社(ささふくじんじゃ)の由緒縁起によると昔、近くの鬼住山(きずみやま)を根城にして暴れ回っていた鬼集団があった。この地を訪れた孝霊天皇は南の笹苞山(さすとやま)に陣を張った。まず笹巻きの団子を3つ置いて鬼の兄弟の弟の乙牛蟹をおびき出し矢で射殺した。次に笹の葉を刈り取って山積みして風で飛ばし、兄の大牛蟹達の体にまとわりつかせた上で火を放った。大牛蟹は蟹のように這いつくばって命乞いをした。大いに喜んだ里人達は笹の葉で屋根を葺いた神社を作り、これが樂樂福神社の始まりということである。天皇はこの地に崩御するまで留まったともいう[10]。また社伝では孝霊天皇は幼少時、樂樂清有彦命(ささきよありひこのみこと)称し、笹福と号された。古くは砂鉄生産の守護神として、また日野郡開拓鎮護の総氏神として日野大社笹福大明神と尊称され崇敬された、と伝わっている[11]。 庵戸姓の由来宮名の「庵戸宮」に関連して、奈良県や和歌山県を中心に「庵戸(いおと、あんど)」という名称の希少姓が数世代存在し、自らを孝霊天皇の第3皇子の末裔と代々言い伝えられたと言われている。ただし、「第3皇子」は名前が記録されている5人の皇子(大日本根子彦国牽尊、日子刺肩別命、彦五十狭芹彦命、彦狭島命、稚武彦命)のうちの誰のことを指すのかは明らかでない。しかし愛媛県松山市東垣生町にある奥土居神社の社伝や河野氏の系譜を記した『予章記』によると孝霊天皇第三皇子は彦狭島命と書かれている[12][13]。 徐福来日14世紀の南北朝時代に成立した『神皇正統記』によると、秦の始皇帝が長生不死の薬を日本に求めたのが孝霊天皇の治世であったとある。日本が海外と関わりを持ったのは神功皇后の三韓征伐以後のはずとしながらも、あり得ない話ではないとしている。1471年に李氏朝鮮で書かれた海東諸国記にも孝霊天皇即位72年壬午、秦の始皇帝に遣わされた徐福が仙福(不老不死の薬)を求めて紀伊まで至り、死後に土地の人から神と崇められ祀られたとある。ただし、孝霊天皇即位72年は史記で徐福の記事がある始皇帝28年の翌年を機械的に当てはめただけのものである。富士吉田市の『宮下家文書』にも同様の記述があるが『宮下家文書』はいわゆる「古史古伝」に含まれる部類の書物であり、文体・発音からも江戸後期から近代の作で俗文学の一種と評されており、記述内容についても正統な歴史学者からは認められていない。 富士山噴火富士本宮浅間大社に伝わる「富士本宮浅間社記」によれば、第7代孝霊天皇の御代、富士山が大噴火をしたため、周辺住民は離散し、荒れ果てた状態が長期に及んだとある[14]。孝霊天皇の即位したBC290年からBC215年頃は新富士火山の活動期であり、噴出源および年代が明らかになっていない溶岩流も多くあることから事実であった可能性も指摘される。詳しくは「富士山の噴火史」を参照のこと。 賊徒襲来福岡県糸島市雷山にある縣社雷神社社伝によると第6代孝安天皇(BC392-291)から第11代垂仁天皇(BC29-99)の御代に至るまで異国の賊徒からの七度にわたる襲来があり、当社の神である層增岐大明神が雷雨を降らせ異賊を降伏させたと伝えられている[15]。 倭迹迹日百襲姫命讃岐国延喜式内社水主神社の社伝によると、「孝霊天皇の御代(紀元前290年ごろ)倭国大乱により黒田庵戸宮を出立した倭迹迹日百襲姫命が8歳の時に水主に居を定めた。百襲姫は未来を予知する呪術にすぐれ、日照に苦しむ人々のために雨を降らせ、水源を教え、水路を開き米作りを助けた」と記されている。 彦五十狭芹彦命彦五十狭芹彦命(吉備津彦命)が吉備平定にあたって温羅(うら)という鬼を討ったという伝承が岡山県を中心として広く知られる。これによると、温羅は鬼ノ城に住んで地域を荒らしたが、吉備津彦命と稚武彦命は犬飼健命(いぬかいたけるのみこと)・樂樂森彦命(ささもりひこのみこと)・留玉臣命(とめたまおみのみこと)という3人の家来とともに討ち、その祟りを鎮めるために温羅の首を吉備津神社の釜の下に封じたという。この伝説は物語「桃太郎」のモチーフになったともいわれる。吉備地域には伝説の関係地が多く伝わっているほか、伝説に関連する吉備津神社の鳴釜神事は上田秋成の『雨月物語』中の「吉備津の釜」においても記されている[16]。 稚武彦命桃太郎伝説は孝霊天皇皇子稚武彦命が綾南町陶の猿王・岡山の犬島・鬼無の雉ガ谷の三人の勇士を従えて海賊退治をおこなったという話が元であるという説がある[17]。稚武彦命は吉備臣・吉備氏の祖であると『新撰姓氏録』に記されている。 彦狭島命愛媛県松山市東垣生町にある奥土居神社社伝によると伊予国の豪族である河野氏の祖先をされる孝霊天皇第三皇子彦狭島命が興居島で御子小千命誕生の時、胞衣(臍の緒という説もある)を箱に納め海上に流すとその箱が今出の海岸に漂い着いた。これを拾った漁師が持ち帰って机の上に安置した夜「この箱を清らかな土地に埋め造化の神をあわせ祭ればわが霊は永く庶民を見守り子を授け安産させるであろう」と神のお告げがあった。そこでこの土地の人々が社殿を建て臍緒神としてお祭りしたところ霊験あらたかで、お陰を受ける人が多かったと伝えられている[13]。また河野氏の系譜を記した『予章記』には孝霊天皇の皇子の彦狭島命が反抗する民を制圧するために伊予国に派遣されたとあり、続けて皇子が現在、伊予神社がある神崎庄に鎮座し、このことから当社を親王宮と呼ぶと記している。 御上神社近江国延喜式内名神大社御上神社社伝によると、孝霊天皇六年六月十八日に御祭神天之御影神が三上山に御降臨遊ばされ、それから神主である御上祝等は三上山を清浄な神霊の鎮まる厳の磐境と斎定めて祀ったことが縁起であるとしている[18]。 阿蘇神社肥後国一宮阿蘇神社由緒によると孝霊天皇9年(BC282年)6月、健磐龍命の子で、後に初代阿蘇国造となる速瓶玉命が勅命により両親を祀ったのに始まると伝えられている[19]。『阿蘇郡誌』によると健磐龍命は神武天皇即位前14年に誕生し神八井耳命の第5子とされている。 宮崎神社八橋郡旧郷社宮崎神社の口伝によると、かつて当神社周辺は入海で潮が満ちれば往来が出来ず、住民は困難していた。孝霊天皇の御代に皇子大日本根子彦国牽尊が之を解消しようと伊弉諾尊・伊弉冉尊を奉斎されたのが本社の始まりと云う[20]。 八幡磨能峰宮穴門国総社八幡磨能峰宮の社伝によると、当社は孝霊天皇の御代に天照大神・蛭子大神の二柱の神を奉祀したのがはじまりとされている。宇周宮(うすのみや)又は磨能峰宮(うすのみねのみや)とも称した[21]。 伊豫豆比古命神社伊予国延喜式内小社伊豫豆比古命神社は、孝霊天皇の御代に鎮座したとされ、社伝によると、当社の別名を椿神社といい、かつて創建された当初、神社の周りは海で津(海の意味)の脇の神社「つわき神社」と呼ばれていたが、時が経るにおいて「つばき神社」に変化したと伝わっている[22]。 出雲崗神社伊予国延喜式内社出雲崗神社は孝霊天皇の勅命により素盞鳴命・稲田姫命の二柱の神を祀ったのがはじまりとされる[23]。 春日神社滋賀県彦根市松原町にある春日神社社伝によると、孝霊天皇五年(BC286年) 何方よりか白鹿来り境内を馳回り死す、諸人之を異とし、此の地に一宇を建立して神と崇尊す、とある[24]。 奥石神社近江国延喜式内社奥石神社の社伝によると、当社は崇神天皇の御代、四道将軍を差遣わした時、吉備武彦が武運祈願を行った場所であり、孝霊天皇30年(BC261年)に石部大連と云う翁が天神地祇を祀る社壇を築いたことに始まる、と記されている[25]。 考証実在性孝霊天皇を含む綏靖天皇(第2代) - 開化天皇(第9代)までの8代の天皇は、『日本書紀』・『古事記』に事績の記載が極めて少ないため「欠史八代」と称される。これらの天皇は、治世の長さが不自然であること、7世紀以後に一般的となるはずの父子間直系相続であること、宮・陵の所在地が前期古墳分布と一致しないこと等から、極めて創作性が強いとされる。 一方で宮号に関する原典の存在、年数の嵩上げに天皇代数の尊重が見られること、磯城県主や十市県主との関わりが系譜に見られること等から、全てを虚構とすることには否定する見解もある[26](詳細は「欠史八代」を参照)。治世の長さが不自然であることは春から夏までの半年間と、秋から冬までの半年をそれぞれ1年と数えていたとする春秋二倍暦説で説明できるとする向きもある。「魏志倭人伝」に「其俗不知正歳四節但計春耕秋収為年紀(その俗、正歳四節を知らず、ただ春耕し秋収穫するを計って年紀と為す)」とあることが根拠として挙げられる。 但し、孝昭・孝安・孝霊の3代に関しては二倍暦ないしは二倍延長と見なして半分に短縮しても40から50年程度と非常に長期間の在位になる上、没年齢も当時の平均寿命を大幅に越えている。 名称和風諡号である「おおやまとねこひこ-ふとに」のうち、「おおやまとねこひこ」は後世に付加された美称(持統・文武・元明・元正の諡号に類例[26])、末尾の「に」は神名の末尾に付く「に」と同義と見て、孝霊天皇の原像は「ふとに(太瓊 / 賦斗邇)」という名の古い神であって、これが天皇に作り変えられたと推測する説がある[3]。 伊藤公爵家系譜『伊藤博文伝』の冒頭には、「伊藤公爵家系譜」というものがある。全九ページにわたっていて、その始祖は孝霊天皇ということになっている[27]。 脚注

参考文献

関連項目外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||