|

FIFAクラブワールドカップ

FIFAクラブワールドカップ(英: FIFA Club World Cup)は、国際サッカー連盟(FIFA)が主催する、クラブチームによるサッカーの世界選手権大会である。個別の大会は年度を付加して“FIFAクラブワールドカップ [開催国] [年度]”(英: FIFA CLUB WORLD CUP [country] [year])などのように呼称される。 概要 クラブチームによる世界規模の大会としては、欧州・南米の2大陸の王者による直接対決として「インターコンチネンタルカップ」(1960年開始)のみがあり、当時は両大陸野サッカーの実力が他大陸と較べて抜きんでていたため、この大会の勝者を(事実上の)「クラブ世界一」として扱っていた。 これに対し、他の4大陸の代表も交えた真の「クラブ世界一」を決定する大会を求める声が上がったのを受けて、2000年に「FIFAクラブ選手権」(第1回大会)を開催。2005年からは「インターコンチネンタルカップ」を発展解消する形でフォーマットを受け継ぎ、6大陸王者(後に開催国の国内王者を加えた7クラブ)によるトーナメント大会として「FIFAワールドカップ」が開始される。 2025年大会からは、フォーマットが大幅に変更され、ナショナルチームによるFIFAワールドカップのフォーマットにあわせて、4年に1度の開催となるとともに、各大陸王者以外の強豪チームも参加する形になり、大会規模が大規模化する。これにかわり、従来の各年の大陸王者のみによる大会として「FIFAインターコンチネンタルカップ」が開始されることとなった。 歴史→詳細は「FIFAクラブワールドカップの歴史表」を参照

前史サッカーのクラブ世界一を決める大会は1960年代からインターコンチネンタルカップ(1981年より開催地を中立地である日本に固定した上で「トヨタカップ」の通称となる)が行われていた。同大会では欧州(UEFAチャンピオンズリーグ)と南米(コパ・リベルタドーレス)の王者同士の直接対決によって「事実上」の世界一が決められていた。その為、欧州と南米が世界のサッカーの2大中心地であった時代まではこれ以上の大会は必要なかった。 しかし、20世紀末頃からFIFAワールドカップなどで欧州や南米以外の大陸の国々の躍進も目立ち始めた。この為、当時のFIFA会長であったゼップ・ブラッターが「クラブの世界一決定戦においてもワールドカップと同じように全大陸連盟から代表を集めて、真の意味での『クラブチームの世界王者』を決めよう」と提唱した。こうした背景もあって、FIFAが創設したのがこの大会の前身にあたる「FIFAクラブ世界選手権」である。 なお、インターコンチネンタルカップの優勝クラブは、2017年のFIFA理事会において正式なクラブ世界チャンピオンとして認定されている[1]。 2000年・2001年大会2000年1月初旬にブラジルのサンパウロとリオデジャネイロで、「FIFAクラブ世界選手権2000」(第1回大会)が開催。決勝は南米王者のヴァスコ・ダ・ガマと開催地枠のコリンチャンス(ブラジル全国選手権リーグの優勝クラブ)によるブラジルチーム同士の対決となり、コリンチャンスが初代王者に輝く。 翌2001年の第2回大会は、スペインの首都マドリードで、出場クラブを12まで増やして、第1回大会よりも大規模な大会として開催されるはずであった。しかし、大会の運営を任されていた代理店のISL社が倒産したことが影響し、大会スポンサーが集まらず、第2回大会は開催中止となった。 2005年大会における再開以降こうして再開に向けて模索を続けたFIFAクラブ世界選手権だが、その道のりは平坦ではなかった。その理由としては、大会スポンサーが思うように集まらないことと、ビッグクラブを中心とした欧州連盟の反対がある。特に後者の要素は大きく、所属選手がクラブチームと母国代表チームの試合によるハードな移動とグループリーグも含めた過密日程を毎年こなさなければならず、その影響が相次ぐケガや疲労による試合でのパフォーマンス低下という事態を招いていた。また、既に欧州王者と南米王者が対戦するトヨタカップが存在していたために、新たなFIFAの大会創設には消極的にならざるを得なかった。 しかし、交渉の結果(欧州に有利な 不公平な試合日程 を提案。後述)、2005年にトヨタカップを吸収し、同大会のフォーマットを受け継いだ上で再開を果たすこととなった。これによって、6大陸連盟のクラブ選手権の優勝クラブが出場権を獲得する現行のフォーマットが成立した。この時のクラブ世界選手権は、トヨタカップの継承大会という性格を強く持っていた。そのため、日本で開催すること、冠スポンサーであるトヨタ自動車の名を採ったトヨタカップの名称を継承することとなった[2]。また、ホスト・ブロードキャスターもトヨタカップから日本テレビを継承して、ホスト国である日本に対して配慮した。 大会名は、2005年大会が"FIFA Club World Championship TOYOTA Cup Japan 2005"であった。トヨタカップの名前が残っているのは、ホスト国の日本に対する宣伝面での配慮である。2006年大会から、FIFAのマーケティングの関係上「FIFAクラブ世界選手権」から「FIFAクラブワールドカップ」に変更された。対外的な呼称も"FIFA Club World Cup presented by TOYOTA"となった。日本語では、「TOYOTAプレゼンツFIFAクラブワールドカップ」が正式名称であり、ホスト・ブロードキャスターである日テレではこの正式名称を用い、宣伝番組等で「クラブのワールドカップ」という呼び方を使用しているが、一般的には「クラブワールドカップ」や「クラブW杯」という呼び方・表記をしている。 2007年大会から開催国枠が設けられ、出場クラブ数は7になる。 2012年大会ではFIFA主催の大会として初めて「ホークアイ (Hawk-Eye) システム」と「ゴールレフ (GoalRef) 」の両方のゴール機械判定技術(ゴールライン・テクノロジー、略称GLT)が採用された[3]。 2014年大会を最後に、トヨタが冠スポンサーから撤退[4]。2015年からはアリババグループ (Alibaba Group)[5] が協賛スポンサーに就くことになり(2022年までの8年間)、大会名を「FIFAクラブワールドカップ20xx presented by Alibaba E-Auto[6][7]」と改めた。 2020年大会は新型コロナウイルスの感染再拡大やAFCチャンピオンズリーグ2020・コパ・リベルタドーレス2020試合日程の遅れなどから、2021年2月に延期開催された。 2025年大会以降の大会規模拡大2017年以降[8]、本大会の出場チーム数・大会規模の拡大がFIFAにて検討されはじめる[9]。FIFAコンフェデレーションズカップ(ナショナルチームによる各年の大陸王者による対抗戦、2017年大会を最後に廃止)にかわるFIFAワールドカップのプレ公式大会として、ワールドカップ開催国で前年に行われることも想定された[10]。 2019年10月24日、中国の上海で行われたFIFAの理事会で、大会のフォーマット変更が承認されるとともに、2021年大会の開催地が中国に決定した(期間は6月17日から7月4日)。 しかし新型コロナウイルスの世界的大流行でUEFA EURO 2020とコパ・アメリカ2020が1年延期され、開催困難となったため、2020年3月18日に電話による臨時理事会により開催延期が決定[11]。2021年大会以降も従来のフォーマットのまま継続されることとなり[11]、2021年大会は2022年2月に延期した上でアラブ首長国連邦で[13]、2022年大会は2023年2月1日から2月11日にかけてモロッコで、2023年大会は2023年12月12日から12月22日にかけてサウジアラビアで開催された。また、2022年大会以降、特別協賛がアリババグループからサウジアラビア政府観光局(Visit Saudi)に変更。大会の名称も「FIFAクラブワールドカップ モロッコ2022 presented by Visit Saudi」として開催される。 2025年大会(「Mundial de Clubes FIFA」)以降は当初の予定通りレギュレーション変更が行われ、初回は2025年6月から7月にかけてアメリカ合衆国で開催された[14][15]。 出場クラブ・レギュレーション2023年大会まで

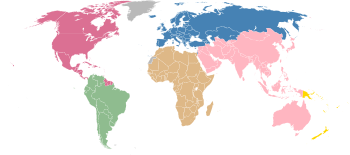

以下の6大陸別の各大陸代表選出大会における優勝クラブが出場する。

2007年以降の大会からは開催国枠が設置され、開催国の国内リーグ優勝クラブに本大会出場権が与えられることとなった。ただし、出場クラブは1か国1クラブのみであるため、開催国の国内リーグ優勝クラブと開催国が所属する大陸連盟のクラブ選手権優勝クラブが同一国のクラブだった場合は、大陸連盟のクラブ選手権で開催国以外の最上位クラブ(原則準優勝クラブ)に対して出場権が与えられることになった[16]。

一発勝負のノックアウトトーナメントである。敗者チームも、3位決定戦と5位決定戦には出場する(2007年のみ5位決定戦はなし)。 2025年以降各大陸の王者とFIFAが算出するクラブランキング上位の合計32チームが参加する[17][18]。 問題点および課題大陸間における格差FIFAクラブワールドカップとなってからの問題としては欧州・南米王者とその他の大陸王者の競技レベルの格差、特にオセアニアサッカー連盟(OFC)所属クラブの競技レベルの低さが挙げられる。2006年にオーストラリアがOFCからアジアサッカー連盟(AFC)へ転籍したことでこの傾向は顕著となり、以降、OFCチャンピオンズリーグはニュージーランドのアマチュアクラブが2009-10[19],2019[20] シーズンを除いて全て制覇している[21]。そのため、他の地域のプロクラブとのレベルの差が顕著となっていて、オセアニアのアマチュアクラブの参加意義について問われかねない状況が続いている。2007年12月7日の試合を観戦した日本サッカー協会(JFA)の川淵三郎会長(当時)は「オセアニアをどう考えるか、クラブW杯の問題になる」と発言している。 なお、2009年大会ではオセアニア代表のオークランド・シティFCがプレーオフで開催国代表のアル・アハリ・ドバイ、5位決定戦でアフリカ代表のTPマゼンベを下し、オーストラリアのAFC転籍後、オセアニア勢として同大会での初勝利と他大陸代表クラブへの初勝利を挙げた。2010年大会ではアフリカ代表のマゼンベが南米代表のSCインテルナシオナルを下し、初めて決勝が欧州と南米代表の対戦ではなくなった。 更に2013年大会では開催国代表のラジャ・カサブランカが南米代表のアトレチコ・ミネイロを下し、2005年大会に現方式になって以降初めて開催国代表として決勝へ進出した。2014年大会ではオセアニア代表オークランド・シティが初めて準決勝に進出し、そして3位決定戦でも勝利してオセアニア勢として初めて3位に輝いた。2016年大会では開催国代表の鹿島アントラーズがアジア勢として初めて決勝に進出した。決勝ではレアル・マドリードと延長まで戦うなど健闘したが、2-4で敗れた。 興業面での不振開催回数を重ねる毎に若干の改善傾向にあるが、興業面においては欧州大陸王者の試合を除けば、観客動員数やテレビ視聴率が依然として芳しくないという問題がある。これは参加チームの知名度が高くなく、欧州クラブの参加意欲でも取り上げられた大会の存在意義の問題に起因するところがある。日本においては放映権を持ち、かつ大会のホスト・ブロードキャスターである日本テレビは各大陸のクラブ選手権を頻繁に取り上げるものの、2009年大会と2010年大会では時差の影響で試合の放送が全て日本時間の深夜もしくは翌日未明・早朝という事態になっている。日本のスポンサー撤退後の2016年では日本開催にもかかわらず、地上波では準決勝(2試合とも)・3位決定戦・決勝のみの全国放送にとどまり、残り4試合はBSデジタル放送での放送となった。他のメディアがこれらをニュース番組のスポーツコーナー等でしかあまり取り上げない状況が続いている(2017年については、アジア代表として日本の浦和レッズが出場するため、準々決勝のうち、浦和レッズ出場試合のみ関東地上波でも別途放送する。2018年については、アジア代表として日本の鹿島アントラーズが出場するが、初戦となる準々決勝はBSのみの放送、放送体制も2016年と同様となる)。ただ、2018年までUEFAチャンピオンズリーグの地上波独占放映権を獲得していたフジテレビでは、自局で放送する大陸別の各大会を自局のスポーツニュース番組やサッカー番組で積極的に取り上げている。 不公平な試合日程欧州と南米王者は2試合、アジアとアフリカ、北中米カリブ海王者は3試合、開催国とオセアニア王者は4試合と、王座に到達するまでの試合数が大陸ごとによって異なる。これは欧州と南米の競技レベルが依然として他を圧倒していることと、大会開催時期が欧州サッカーのシーズン真っ只中であるために欧州王者への優遇処置として試合数を減らしていることによる(出場を渋る欧州クラブ側に、「欧州クラブにとっては前身のトヨタカップから1試合増えるだけなので参加して欲しい」と説得した)。試合数の対策として、AFC枠とOFC枠の統一案と開催国枠削減案が挙がり、いずれの2つの案も6チームにする考えである。 トーナメントの組み方組み合わせ次第では同じ大陸に属するクラブ同士の対戦というのもまれではない。2007年の大会では浦和レッズとセパハンとの試合が、2008年の大会ではガンバ大阪とアデレード・ユナイテッドとの試合が、AFCチャンピオンズリーグ決勝戦から数えて短期間で3試合目となり、新鮮味に欠けてしまうという問題が生じた。以上の例は開催国・日本のチームがACLに優勝し、出場チームの規定(同一国2クラブ以上は出場不可)の関係で、本来J1リーグ優勝クラブに与えられる「開催国出場枠」がACL2位のクラブに代替出場になったことも起因している。 開催方式

結果統計→詳細は「FIFAクラブワールドカップの記録と統計」を参照

クラブ別成績

クラブ所在国別成績

クラブ所在大陸別成績

表彰ゴールデンボール得点王フェアプレー賞日本の出場クラブ→詳細は「国際大会における日本のサッカークラブ」を参照

放送→詳細は「FIFAクラブワールドカップの放送局の一覧」を参照

テレビ中継2003年大会から、国際映像の製作・配信は、FIFA主催大会でこれを行うホスト・ブロードキャスティング・サービセズ (Host Broadcast Services : HBS) ではなく、前身のトヨタカップから継続して日本テレビが大会「ホスト・ブロードキャスター」として行っている(2014年大会まで協賛者のトヨタ自動車が筆頭提供していた[24])。このため、日本テレビはほぼすべてのサッカー関連番組[25] でクラブワールドカップを頻繁に宣伝する傾向にある。また旧トヨタ杯同様全世界130カ国以上(2011年現在209の国と地域)に向けて実況されている。 なお、2009年[26]・2010年[27]・2013年[28]・2014年[29] については日本での放送は日本テレビが行ったが、現地の放送局がホスト放送局となったかどうかについては現在も不明(2009年・2010年ともに副音声で英語放送=二ヶ国語放送が実施されている)。 2003年大会から2015年大会までは日本テレビ系列(地上波)にて全試合全国中継されていた(原則生放送、海外開催の一部試合は編成の都合上録画放送)。2016年大会以降、地上波での中継は準決勝2試合・3位決定戦・決勝の計4試合、2020年大会から2021年大会は準決勝2試合・決勝の計3試合に縮小され、その他の試合は、BS日テレで生中継された。2017年大会では、準々決勝のうち、アジア代表として日本の浦和レッズが出場する試合に限り、日本テレビ(地上波・関東ローカル)でも生中継した。2022年大会は日本テレビと一部系列局(静岡第一テレビ・熊本県民テレビ)・BS日テレで決勝のみ生中継[30] されるも翌2023年大会は地上波日テレ系列/BS日テレでの中継は全試合で実施されなかった[31]ため、2022年大会を最後に日テレ系列/BS日テレ・HuluでのクラブW杯中継/配信は終了している。 日本国内で開催される場合、本大会関連の話題を扱うため、「news zero」(通常編成時には月曜 - 金曜[32])・「Going!Sports&News」(通常編成時には土曜・日曜[33])について、大会開始直前から「決勝戦・閉会式」の翌日未明まで、臨時に10分後拡大とし、「news every.」の第2部を5分早終了の上、第3部を5分前拡大する(第3部のNNN枠も同様)。また、「news zero」または「Going! Sports&News」に引き続いて、左記番組ネット局全局でハイライト番組(前日に試合開催の有無により30-60分程度)も別途放送される。試合日の翌日未明は原則として前日の試合のハイライト、非開催日の翌日未明はこの大会に出場する注目チームについて取り上げた特集を主体としている。また、本大会のDVD作品は2000年大会を除き「バップ」から、2009年大会以降は「東宝」より発売されている。 ネット配信2016年大会以降、日本テレビの子会社Huluにおいて、地上波とは異なる国際映像を用いた全試合について、インターネットによる生配信を実施[34]。2022年大会はFIFA+で全試合、Huluは決勝戦のみをライブ配信[30]。2023年大会は全試合をFIFA+にて独占ライブ配信されたが、準々決勝の浦和レッズ対クラブ・レオン戦において視聴トラブルが発生し、この件に関しFIFAから声明は出されず、浦和レッズは急遽公式サイトや公式X(エックス、旧Twitter)上でテキスト速報を実施する対応をとった[35]。 4年に一度全32チームで実施される2025年大会はDAZNにて全試合独占ライブ配信が実施されることが決定。日本を含む全世界での無料配信となり、DAZNとしては初のFIFA主催大会ライブ配信となる[36]。 脚注

関連項目外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||