|

北京首都国际机场

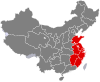

北京首都国际机场(IATA代码:PEK;ICAO代码:ZBAA),简称首都机场,为中國首都北京的其中一個聯外国际機场,位於北京市朝阳区及顺义区[5],是中国国际航空的基地机场。 2010至2019年间,北京首都国际机场是世界排名第二大客流的机场,仅次于美国亚特兰大国际机场。2018年,首都机场旅客吞吐量首次破亿人次,达到100,983,290人次。 2024年全年,首都机场旅客吞吐量6736.1万人次,较2023年5289.3万人次增长27.35%。旅客吞吐量仅次于上海浦东国际机场和广州白云机场,位列中国大陆第三。[6] 历史首都机场于1958年3月1日投入使用,是中华人民共和国成立后首个建设并投入使用的民用机场,也是中国历史上第四个开通国际航班的机场(前三个开通国际航班的分别是上海龙华1926年、昆明巫家坝1937年及重庆白市驿1939年)。 在机场建设选址时,首都国际机场的地址选在了时为河北省归属的顺义县境内,故机场所占土地成为北京的外飞地,為河北省包围,机场归属北京東郊區(後朝陽區)管辖。后随着顺义从河北划归北京管辖,机场依然归属朝阳区,故成为朝阳区的外飞地,為順義縣(後顺义区)包圍。2004年新修建的T3航站楼则是在顺义区土地上修建,故首都国际机场的T1、T2航站楼为朝阳区外飞地,T3航站楼为顺义区土地。虽然机场的管辖归属朝阳区,但是机场工作人员多为顺义区人,机场高层人员也为顺义区的人大代表、政协委员。 建设过程1949年中华人民共和国成立后,民航与空军合用北京西郊机场,但该机场净空条件差,规模及设施无法适应民航发展需要,军委民航局遂于1950年报请中共中央,拟新建一座民航专用机场,建港工程处于1950年10月成立,经勘察后,在北京东北郊的孙河地区购地4,000余亩,但机场建设因朝鲜战争而搁置,直至1954年才重新提上日程,但选址已改为当时属于河北省的顺义县天竺村以北、二十里铺以东地区。[7]:12 1954年5月5日,中国民航局申报修建民航专用机场的报告获批,同年10月在苏联专家的指导下开始规划设计,中国民航局设计处、中华人民共和国建筑工程部北京设计院等单位负责完成设计[7]:12。中国民航局于1955年1月17日成立北京航空港建港工程处,同年6月10日正式动工[7]:13。截至1958年底,首都机场工程共投资7,900万元。1958年3月1日,首都机场投入使用[7]:20[8]:62[9],但当时候机楼尚未建成,暂以指挥调度楼为候机室[10]:694。1958年10月1日,展开建筑面积10,138平方米的第一代候机楼(南候机楼)启用,该航站楼为苏式建筑,高峰小时可接待旅客230人,在T1航站楼建成后主要用於VIP乘客和包租的飛機,也一度是中国国际航空的总部办公楼,直至2008年3月17日国航新办公楼启用[11],现为国航客舱服务部所在地。与南候机楼同时建成启用的还有机场东侧的主跑道等设施[7]:18,民航局北京飞机修理厂也于1958年11月至1959年1月从西郊机场迁至首都机场[8]:65并新建飞机翻修、发动机翻修等生产用房共19350平方米,1960年又新建一座面积6,912平方米的机库[10]:929,随后该修理厂改称民航第101厂[10]:910。 早期运营首都机场建成后只有一条长2500米、宽80米、厚0.25米~0.28米的主跑道,可供全重120吨的飞机起降[7]:18,1959年赫鲁晓夫访华时乘坐的图-114全重已超过当时首都机场跑道的设计承载能力,但因地基强度较好,仍能顺利起降[7]:20。即便如此,首都机场在使用7年后,跑道、停机坪、滑行道、候机楼、通信导航设施等仍然已无法满足当时国际上通用的大型飞机起降需求。1963年至1964年中国阿富汗两国政府就通航问题的谈判时,中方就以开放北京机场的国际通航的时机和对象须审慎选择,开放北京机场还涉及扩建机场问题,目前机场和导航设备尚不具备接待国际航线大飞机的客观条件,婉拒了阿富汗政府的两国同行要求。[12]1965年3月22日,副总理兼外交部长陈毅访问阿富汗,表示“我已开始扩建乌鲁木齐机场,为两国首都之间通航创造条件。”[12]表明中国政府决定开放北京作为国际通航点。中国民航总局为此于1965年8月21日向总参谋部和国务院呈报《关于扩建首都机场的报告》,该报告于同年8月29日获批[7]:21。1965年9月8日,中国民航总局在首都机场扩建计划任务书中提出将跑道由2500米延长至3200米,加强无线电通信导航设施,以满足波音707类飞机的有限使用。1965年9月20日,副总理兼外交部长陈毅在访问了非洲和西亚一些国家后,在回国途中路过喀布尔并短暂停留并拜会了阿富汗首相穆罕默德·优素福,向其表示:“烏魯木齊機場十月可准备就绪,北京—喀布尔通航条件成熟。”[12]1965年11月8日国家计委批准首都机场扩建计划。1966年完成该扩建工程,原跑道两端各加长350米,客机坪扩建至63450平方米,候机楼增设2条室外登机阶梯,新建一座1200平方米的贵宾候机楼及一座1300平方米的国际招待所,同时建成的还有客机坪管线加油设施、中心收讯室等[7]:22。1972年,民航北京管理局又在首都机场建成一座面积3060平方米的霍克薛利三叉戟型维修机库[10]:929。

向西扩建及北候机楼  然而初次扩建后的首都机场在20世纪70年代初仍然难以适应民航迅速发展的需要,第二次扩建计划遂于1972年提出,1973年5月获批,工程包括修建新的国际候机楼、西跑道、大型飞机维修基地,增建航行指挥及通信导航系统等[7]:23。其中,3200米长的西跑道率先于1974年8月动工,1978年7月1日竣工,同年10月1日投产使用[7]:24。西跑道建成后,东跑道也开始改建,向南延长600米后于1982年1月1日正式投入使用[7]:24。1977年,一座面积3858平方米、可容纳波音707的喷漆机库在首都机场建成[10]:929。 1980年1月1日,面積為6萬平方米的一號航站樓及停機坪、樓前停車場等配套工程建成並正式投入使用,南候机楼随之停止使用。[13]一號航站樓(当时称北候机楼)长193米,宽66米,按照每日起降飛機60架次、高峰小時旅客吞吐量1500人次進行設計,总建筑面积61580平方米,设地下一层、地上三层,东半部用于国际线旅客进出港,西半部用于国内线旅客进出港[7]:25。同年6月16日,中国民航总局将总局直属、负责飞机发动机部附件翻修的民航101厂与北京管理局下属负责航线维修的机务大队、负责部附件修理效验的航修厂、负责航材供应的航材处和机务处合并编为民航北京维修基地[8]:185[14],该机构1983年在首都机场修建一座面积达7200平方米的波音747修理库[10]:929。 首都机场的第二次扩建最终于1984年完成,总费用为3.57亿元人民币[7]:25。擴建完成後,首都機場飛行區域設施達到國際民航組織規定的4E標準。1985年,建成仅5年的北候机楼已超负荷运转,高峰小时旅客吞吐量已达到2800人次,超过原设计能力86.6%,民航北京管理局为此于1985年9月17日向中国民航局呈报候机楼改造方案,该方案于1986年获批,1988年3月开工。1989年,北候机楼扩建至70000平方米,进出港旅客及行李流程布局有所调整[7]:29。此后,北候机楼再次经过数次扩建,1995年总面积已达到79460平方米[7]:395。而在机务设施方面,民航北京维修基地改组而成的北京飞机维修工程有限公司[10]:913于1994年将首都机场一座建于1972年的窄体机库改扩建为跨度82米、可容纳一架波音747-400的喷漆机库[15],此后又在首都机场新建一座跨度306米、深度95米的四机位机库,1996年5月24日建成[10]:931。 修建第二航站楼 隨著客流量的不斷增大,一號樓客流量日趨飽和。1992年,国务院批准首都机场航站区扩建工程的可行性研究报告,决定兴建第二航站楼,1993年确定设计方案[7]:395,重新規劃的建築面積達33.6萬平方公尺,但由于资金不足而无法开工。最终,北京市政府向日本申请了超过300亿日元的长期贷款,占T2航站楼建设的一半资金。[16]。裝備先進技術設備的二號航站樓於1995年10月26日開始建設[7]:396,並於1999年9月20日开始试运行,中国南方航空率先入驻[17][18],1999年11月1日正式投入使用[19][20],2000年12月2日通过国家发展计划委员会组织的国家竣工验收[21],该年首都机场的年旅客吞吐量首次突破2000万人次[22][23]。 二號航站樓每年可接待超過2650萬人次的旅客,高峰小時旅客吞吐量可達9210人次,设计容量为2005年达到旅客年吞吐量2700万人次,但客流量的剧增使得2号航站楼投用仅两年便不堪重负[24],机场方面于2001年开始考虑建设第三座航站楼[25],而此时恰逢北京申奥成功,提前饱和的2号航站楼难以满足后续发展要求[26],北京市为此将机场扩建工程列入重点建设项目[27]。2002年,仅T2一座航站楼的首都机场全年旅客吞吐量达到2711万人次,提前三年突破设计容量[28],为缓解2号航站楼的压力,首都机场于2003年开始改造1号航站楼[29],2004年6月主体完工[30]。2004年9月20日,整修一新的一號航站樓重新投入使用,專門承載中國南方航空航班[31][32]。 2005年1月29日,自1949年兩岸分治56年後中国大陆和台灣之間首次不中停香港的台商包機在機場降落,為兩岸直接通航鋪路,春節包機直航開始後,搭乘人數不斷增加,逐漸改為現行兩岸城市間的定期航班。 东扩及第三航站楼   2003年8月,首都机场在原东跑道(36R/18L)以东1525米处兴建第三跑道以及在新跑道与原东跑道之间修建新航站楼的工程立项,同年10月29日由国务院通过T3航站楼建设方案[33],新跑道长3800米、宽60米[34],2004年开始建设,2007年9月25日试飞成功[35][36],同年10月29日投入使用[37]。 2008年2月29日,位於一號和二號航站樓東邊的三號航站樓建成投入使用。三號航站樓建成時是世界上最大的單體航站樓[38],分T3-C、T3-D、T3-E三个功能区[39],能承載空中客车A380等超大型客機。同日六家航空公司在新的三號航站樓运营,3月26日又有20家航空公司轉至三號航站樓,轉場後三號航站樓承擔首都機場60%旅客吞吐量。位于3号航站楼北侧的A380机库于2008年3月18日建成[40],同年7月2日投入使用[41]。2008年7月27日,T3D在2008年北京奥运会召开前启用,供奥运会和残奥会代表团包机使用[42]。 2008年5月20日,因為三号航站楼(T3)完工,一号航站楼(T1)封闭改造,中国南方航空转往二号航站楼运营[43][44]。在6月27日T1改造完工后,海航航空集团(国内航线)旗下的海南航空、大新華航空、天津航空、金鹿航空(2010年5月4日起更名为北京首都航空)、祥鵬航空取代中国南方航空成为一号航站楼的主要运营公司[45]。除海航外,一号航站楼亦有春秋航空运营。 2013年1月,首都机场3号航站楼开始试行旅客自助登机[46],同年4月18日,残奥会闭幕后闲置的3号航站楼D区正式启用,国航部分国内航班调整至T3D运行[47][48]。自2015年4月15日零时起,搭乘国际或港澳台地区航班从首都机场过境前往国际或港澳台地区,在首都机场停留不超过24小时,中途不离开机场口岸限定区域的旅客,可免除边检查验手续。符合上述条件的旅客将改由地服人员采集旅客信息。信息采集时间由原来约45秒每人缩短至10秒每人,且享受24小时过境免办边检手续政策的旅客范围不受国籍限制。航班路径范围可包括前往第三国、地区或返回来自国的中转航线[49]。同年10月,国航在首都机场开始试行全自助行李托运服务[50]。 北京大兴国际机场2019年9月末启用后,英国航空、首都航空于2019年10月27日从首都机场转场至大兴机场[51][52],也有部分航空公司选择在北京两个机场运营,其中中国东方航空计划于2020年夏秋航季将除京沪线之外的北京航线转场至大兴机场[53],但最终直至2021年3月28日才得以实施[54]。2020年3月10日零时起,为防范2019冠狀病毒病疫情境外输入,首都机场T3D被划为疫情严重国家入境航班专区[55][56]。同年3月23日,所有目的地为北京的国际客运航班被改在12个指定的第一入境点入境,部分外籍航空公司因此将前往首都机场的航班改为空机载货[57]。2020年3月29日,廈門航空撤出首都机场,将北京航线整体平移至大兴机场[58]。2020年10月25日起,中国南方航空已将全部航班转移到北京大兴国际机场运营,结束在首都机场29年的运营历史,其在首都机场的最后一个航班为10月24日21时从北京首都飞往成都的CZ6119航班[59]。2021年1月15日,国航将首都机场至北海、包头、常州、大理、大庆、鄂尔多斯、赣州、合肥、呼和浩特、黄山(屯溪)、佳木斯、井冈山、柳州、绵阳、通辽、乌兰浩特、锡林浩特、延安、盐城、延吉、宜昌等21个目的地的航班从3号航站楼转场至2号航站楼[60]。同年6月1日,四川航空将在京航班从3号航站楼转场至2号航站楼运行[61]。2021年9月30日零时起,中国国际航空、汉莎航空、国泰航空、长荣航空、中华航空、西伯利亚航空的国际及港澳台地区客运出港航班以及澳门航空的进、出港航班将从首都机场3号航站楼临时转场至2号航站楼运营[62]。 作为2022年北京冬奥会和冬残奥会的唯一官方入境口岸,首都机场将T3D航站楼用于涉奥人员入境,T3C和T3E航站楼冬奥保障专区则作为离境通道使用[63]。 2023年1月8日起,配合新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,首都机场入境客运航班恢复至2号航站楼及3号航站楼E区运行,3号航站楼D区暂停使用。[64]同年3月26日,首都机场3号航站楼D区恢复使用。[65] 机场设施首都机场位于北京市东北方向,距离天安门广场25.35公里。北京首都国际机场拥有三座航站楼,两条4E级跑道、一条4F级跑道,以及旅客、货物处理设施。 航站楼   除货运区外,首都国际机场拥有3座旅客航站楼、1座专机航站楼和1座公务机航站楼。根据机场管理方面的规划,机场1号航站楼目前暂时停止运营;2号航站楼承担中国东方航空和子公司上海航空及所有天合联盟其下的航空公司成员[註 1]、海航航空集团旗下海南航空、大新华航空、金鹿航空、大新华快运航空的國內、国际及港澳台航班起降服务;3号航站楼承担中国国际航空和子公司山东航空、深圳航空、星空联盟和寰宇一家其下的航空公司成员[註 2]以及其它外籍航空公司的航班起降服务。 2010年8月13日,3号航站楼新建无线网络“Airport WiFi(FREE)”投入使用,這是首都機場最後一個投入使用的無線網絡的航站樓,同時標誌著整個机场已被无线网络覆盖。旅客可免費上網,但需凭有效证件領取帳號,並經实名认证后方可登录互联网,每人每日最多可申领3个帳号,一个帳号可免费上网5小时。[66] 1号及2号航站楼的区划属于北京市朝阳区首都机场街道(是朝阳区飞地,為顺义区包圍),以及北京市顺义区李桥镇及天竺地区。3号航站楼的区划属于北京市顺义区天竺地区以及南法信地区[67][68]。 1号航站楼1号航站楼于1980年1月1日启用,有十个登機門,规模相对较小。直到1999年,这是机场唯一的一座航站楼。在2号航站楼开放之后,1号航站楼即关闭翻新。1号航站楼在2004年9月20日重新开放,运行中国南方航空以及厦门航空的国内航线。改造后航站楼总建筑面积约为7.8万平方米,年设计旅客吞吐量约为900万人次,有17条安检通道。2008年5月20日,南航及其他航空公司转入2号航站楼运行,海航航空集团獨立運營1號航站樓。2020年5月3日起,海航航空集团航班亦全部轉入2號航站樓運行,1號航站樓關閉並將進行改造。 2023年8月1日,1号航站楼空侧区域以“西区卫星厅”的名义重新启用,唯旅客只能从2号航站楼乘摆渡车前往[69]。 1号航站楼楼层分布

2号航站楼  2号航站楼于1999年9月20日开始试运行[17][18],同年11月1日全面投入使用[19][20],主要承担天合联盟成員(除中华航空)及其子公司国内、国际航線,中国国际航空部分国内航线,四川航空国内线,海航航空集團航空公司國內、國際航線及其他航空公司航班业务,中国南方航空及廈門航空的国内、国际航线在转场至大兴机场前也曾长期在2号航站楼办理航班业务。航站楼內国际出發區域設有天合联盟和海南航空開設的專屬貴賓室。1、2号航站楼之间由通道连接并设置自动步道。 2号航站楼楼层分布

3号航站楼    2004年3月26日,随着3号航站楼T3A主楼工程及监理合同的签定,首都机场三期扩建工程拉开帷幕。首都机场是经国务院批准的国家重点工程,其中3号航站楼T3C主楼工程是整个扩建中最集中体现功能和形象的关键工程,工程量最大,技最复杂,建设任务最为艰巨。T3C主楼及其配套工程位于现有东跑道和新建跑道之间。该主楼由荷兰机场顾问公司(NACO)和英国诺曼·福斯特(Norman Foster)以及奧雅納(ARUP)组成的联合体共同设计[70]。2007年11月23日主楼建成完工[71]。 耗資270億元人民幣建成的3號航站樓是目前國際上第三大的航廈(僅次於北京大興國際機場和杜拜國際機場第三航廈),同時亦是中国面積第二大的單體建築(同樣僅次於大興機場),其總建築面積為98.6萬平方米。3號主樓建筑面积为58万余平方米,仅单层面积就达18万平方米,拥有地面五层和地下两层,由T3-C主楼、T3-D、T3-E国际候机廊和楼前交通系统组成。T3-C主楼一层为行李处理大厅、远机位候机大厅、国内国际VIP;二层是旅客到达大厅、行李提取大厅、轨道交通站台;三层为国内旅客出港大厅;四层为值机、餐饮大厅;五层为餐饮区域。 三號航站樓共設有C、D、E三個功能區。C區用於國内國際乘机手续办理、國内出发及國内國際行李提取;D区曾用于2008年奧運会及殘奧會期间包機保障,自2013年4月18日起,中国国际航空的部分国内航班于T3-D运行[72],2022年北京冬奥会和冬残奥会期间又被用于包机保障;E区用于国际出发和到达。T3-C和T3-E呈“人”字形对称,在南北方向上遥相呼应,中间由红色钢结构的T3-D航站楼相连接。建筑面积42.8萬平方米,南北長2,900米,寬790米,建築高度45米。 首都机场3号航站楼转场工作分两期于2008年2月29日和3月26日进行。[73]

专机候机楼与公务机楼 首都国际机场专机候机楼位于三号航站楼西侧,2003年由中国航空设计院通过招标担任设计[74],2006年10月31日在中非合作论坛北京峰会召开前启用,建筑面积6,600平方米,造价6亿元[74]。该楼主要用于党和国家领导人出访、以及接待外国国家元首、政府首脑来访等[75]。 首都国际机场公务机候机楼位于专机候机楼西南侧,建筑面积1,900平方米,于2008年7月27日启用。 飞行区 机场有兩座塔台,T1、T2和T3共三座航站楼。机场原有东、西两条4E级双向跑道,长宽分别为3,800×60米、3,200×50米,并且装备有II类仪表着陆系统;其间为一号航站楼、二号航站楼。2008年建成的三号航站楼和第三条跑道(3,800米×60米,满足4F类飞机的使用要求)位于机场东边。机场南和东南方向地势平坦,西、北、东北方向临山,距北面山脚最近距离为20km。北面18km 处有一条人工河与怀柔-昌平公路并行。 首都机场运行控制中心负责机场业务工作的指挥调度。除了机场的工作人员,还有航空公司、地服、其他专业公司的工作人员在这里工作,建立联席值班模式。首都机场有15块停机坪,328个停机位(包括近机位与远机位)。按照首都机场发布机位和登机口的要求,国内出港航班停机位要在计划起飞时间前150分钟由运行控制中心机位分配员发布,国际出港航班停机位要在计划起飞前190分钟发布,而进港航班停机位要在预计落地时间前30分钟发布。 地勤服务与设施

停机坪、滑行道

地面活动引导和管制系统与标识

空中交通服务 北京首都国际机场进离场、进近管制交通管制原由北京进近管制室管辖。2008年首都机场第三跑道启用后改制为北京终端飞行管制区[76][77]。2019年8月22日,北京终端管制中心在北京大兴国际机场启用前夕迁往位于李桥镇西树行村的新机关[78]。北京终端管制承担北京首都国际机场、北京大兴国际机场、天津滨海国际机场的进离场、进近管制服务[79][80]。

未來發展根據首都國際機場集團說法,未來首都機場將投入約400億元進行升級改造,改造工程包括新建第四條跑道、升級三座現有航站樓以及完善配套綜合交通軌道設施[81]。 航空公司及航点客运      截至2024年冬航季,首都机场日均计划执行航班1248架次,客运通航航点206个。其中,国内客运航点(含港澳台地区)124个;国际航点82个[82]。 首都机场公司联合航空公司对其主要高密度航点航班打造“首都快线”品牌:在T2联合东航、川航、海航打造京沪快线、京蓉快线(双流和天府)、京琼快线(海口和三亚)和京粤快线(广州和深圳);在T3联合国航系航司保障京沪、京杭、京蓉、京渝、京穗、京深、京厦等快线航班,提供高频航班、优先登机、快速过检、灵活改签等服务[83]。2024年12月又联合中国国际航空、国泰航空和香港航空打造京港快线产品[84]。 货运

交通 公路目前有1990年代初期建成并投入使用的从北京三环路的三元桥直达首都机场的 地鐵为迎接北京2008年奥运会,北京地铁首都机场线于2005年6月开工建设。该线于2008年7月19日建成通车,结束首都机场不通轨道交通的历史。列车从北新桥方向驶来,經過东直门、三元桥站後,到达3号航站楼站,停车后车头变车尾,反向出站,再到2号航站楼站,再次反向出站,直接回到三元桥站,票價人民幣25元,發车間隔為10-12分鐘。营业时间为T2:6:35-23:10、T3:6:20-22:50、东直门:6:00-22:30 机场巴士  由民航通力公司和民航安乐公司运营的机场巴士每天往返于北京市区和首都机场之间,市内巴士采用阶梯制票价,票价详见停靠站内括号所列。

省际巴士线路 ※省际巴士线路往返均不经停一号航站楼

空港巴士 空港巴士主要服务首都机场附近及顺义地区旅客,以及居住在首都机场附近的机场工作人员。由北京空港开远客运有限公司运营,可使用市政交通一卡通,刷卡乘车折扣与北京市内公交相同。 免费陆侧中转摆渡车 北京空港开远客运有限公司提供往来各航站楼之间的免费中转摆渡车。 行驶路线为:3号航站楼一层5号门→2号航站楼出发层→1号航站楼出发层;2号航站楼到达层7号门→1号航站楼到达层7号门→3号航站楼出发层。 行车间隔06:00 ~ 23:00 : 不超过10分钟每班;23:00 ~ 06:00 : 不超过15分钟一班车。全程需要約20分鐘。 統計

请参阅源Wikidata查询.

吞吐量和排名

意外事故

注释参考文献

外部链接

参见Information related to 北京首都国际机场 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||