|

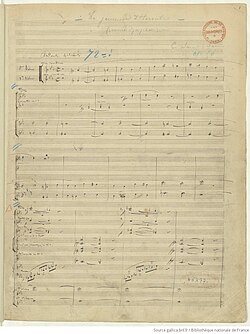

La Jeunesse d'Hercule

La Jeunesse d'Hercule, op. 50, est un poème symphonique de Camille Saint-Saëns composé en 1876-1877. PrésentationAprès Le Rouet d'Omphale, Phaéton et la Danse macabre, La Jeunesse d'Hercule est le dernier poème symphonique de Saint-Saëns, et, à l'instar du Rouet d'Omphale, la partition file de nouveau le thème mythologique d'Hercule[1],[2]. La composition de la pièce est achevée le [3],[2]. La Jeunesse d'Hercule, dédié à Henri Duparc, est créé quelques jours plus tard, le au théâtre du Châtelet, par les Concerts Colonne, sous la direction d'Édouard Colonne[4],[1]. StructureL’œuvre, d'une durée moyenne d'exécution de dix-sept minutes environ[1], comprend un mouvement de 509 mesures, constitué de plusieurs sections[3] : Andante sostenuto ( La Jeunesse d'Hercule porte le numéro d'opus 50 et, dans le catalogue des œuvres du compositeur établi par la musicologue Sabina Teller Ratner, le numéro 172[3]. Instrumentation

L'instrumentation requiert[3] :

La partition est publiée par Durand en 1877[5]. Sont également éditées des transcriptions pour piano seul, par Victor Staub (1910), pour piano à quatre mains par Ernest Guiraud (1877), pour deux pianos, par le compositeur en personne (1877), pour piano à quatre mains avec violon et violoncelle ad libitum par Léon Roques (1902), pour trio avec piano (violon, violoncelle et piano) avec contrebasse et clarinette ad libitum (et partie supplémentaire d'harmonium ad libitum) par Roger Branga (1928), pour harmonie militaire par Julien Koszul (1908), pour petit orchestre par Hubert Mouton (1911) et pour orchestre avec harmonium ad libitum par Hubert Mouton (1914)[5]. AnalyseArgumentL'argument du poème symphonique est exposé en liminaire de la partition[3],[1],[6] :

Traduction musicaleMusicalement, vice et vertu sont ainsi représentés par deux thèmes distincts, qui s'affrontent[1] ; « celui de la vertu qui sollicite principalement le violon, et celui du vice, qui fait appel aux vents, dichotomie héritée de cette antiquité à laquelle le compositeur est si passionnément attaché. Après une introduction tout en douceur, andante sostenuto, le très beau premier thème s'élève, allegro moderato, chanté par les cordes, le second thème usant d'une dynamique bien plus puissante et rapide[7] ». Ensuite, « un étrange épisode orientalisant caractérise toute la partie centrale de l'œuvre. Le retour des deux motifs principaux conduit ensuite à une vaste coda[7] », « glorieuse péroraison[1] » et « véhément dénouement traduisant la résolution d'Hercule, résolution qui le mène à l'immortalité[8] ». Le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch rapproche volontiers les poèmes symphoniques de Saint-Saëns et ceux de Liszt, Orphée ou Prométhée, pour leur « humanisme. En fait l'humain, c'est à la fois l'archange terrassant le dragon et Apollon terrassant le serpent Python, saint Georges, comme dans le tableau de Raphaël, et le chevalier Bellérophon, et le robuste Héraclès ; les monstres domptés, les routes purgées de leurs brigands, les forêts de leurs géants et les mers de leurs pirates, l'inhumain partout demandant grâce[9] ». Discographie

Bibliographie

Références

Liens externes

Information related to La Jeunesse d'Hercule |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||