|

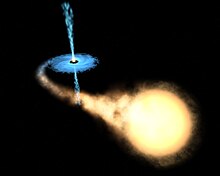

Astronomia a raggi XI raggi X sono una forma di radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda molto inferiore a quella visibile, compresa circa tra i 102 e 10−2 Ångström. Essi, come tutta la radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda pari e inferiore a quella dell'ultravioletto (circa 3800 A), vengono fermati dall'atmosfera terrestre,[1] fattore indispensabile per la vita sul pianeta ma che costringe questo tipo di osservazioni ad essere svolte solo oltre determinate quote, poco più elevate dell'altezza massima raggiunta dall'aviazione civile, raggiungibili da palloni sonda o da osservatori e rivelatori orbitanti. L'astronomia a raggi X ha permesso di definire le caratteristiche delle Pulsar, e di indagare tutti i tipi noti di stelle collassate (nane bianche, stelle di neutroni, supernovae, buchi neri...[2]), oppure resti di stelle e galassie attive che accelerano particelle ad altissime energie grazie a intensi campi magnetici. Gli studi hanno tuttora molte frontiere aperte sia riguardo all'ampliamento delle osservazioni descritte, che alla definizione della struttura interna delle stelle in funzione della loro massa. L'Italia, con Bruno Rossi e il Premio Nobel per la Fisica del 2002 Riccardo Giacconi, definiti il "nonno ed il padre dell'astronomia a raggi X", si è particolarmente distinta per l'apporto dato a questa frontiera dell'astronomia. Storia L'avvio di questa branca dell'astronomia porta una forte impronta italiana. Bruno Rossi infatti, già collaboratore di Enrico Fermi nel progetto Manhattan iniziò a occuparsi nel 1946 di fisica dei raggi cosmici mentre insegnava al MIT e in particolare di raggi X. Nel 1958 con la nascita dell'American Science & Engineering (AS&E), Bruno Rossi ne entrò a far parte come presidente del consiglio di amministrazione e consulente scientifico e l'anno successivo chiamò a lavorare anche Riccardo Giacconi. Tra i primi successi sperimentali si annovera il lancio del primo razzo sonda munito di rivelatori per raggi X nel 1962. Il team di questo progetto oltre a Giacconi includeva, Herb Gursky, Frank Paolini, e Bruno Rossi. Con questa missione si rilevò la prima sorgente cosmica di raggi X al di fuori del sole,[3][4] Scorpius X-1 nella costellazione dello Scorpione.[5] L'astronomia X ottenne un grande successo con il lancio del primo satellite interamente dedicato ai raggi X, Uhuru, lanciato nel 1970 col quale si eseguì una prima mappatura delle sorgenti X dello spazio. Si scoprì così che l'universo è pieno di oggetti che emettono raggi X, dai buchi neri alle pulsar, alle stelle binarie. È infatti dopo questa missione, che l'astronomia X assume pieno titolo tra la comunità scientifica internazionale. Fu presto chiaro che, per meglio comprendere i segreti del cielo, invece di rilevare semplicemente i raggi X, sarebbe stato utile compiere osservazioni con un telescopio sensibile ai raggi X. Lo sviluppo di tale telescopio iniziò con l'ingresso nel team AS&E di Giuseppe Vaiana, che assunse la direzione del programma di Astronomia X solare e della costruzione del primo telescopio. Nel 1973 venne lanciato lo Skylab, il laboratorio spaziale americano diretto da Vaiana che, oltre a vari esperimenti scientifici, portò avanti l'osservazione del Sole e della corona nei raggi X. Nel 1978 venne mandato finalmente in orbita l'osservatorio Einstein, il primo telescopio spaziale a raggi X. Seguirono le importanti scoperte del ROSAT e del satellite Chandra. Il cielo a raggi X Sono molti gli oggetti del profondo cielo ad emettere raggi X. Dai gruppi di galassie ai buchi neri presenti nel nucleo delle galassie attive (AGN) sino alla luna che riflette i raggi X emessi dal sole.[2]

Rivelatori e telescopi I telescopi per raggi XQuello che si ottiene dai telescopi sensibili a queste lunghezze d'onda non è propriamente un'immagine, ma una mappa ricostruita delle intensità e direzioni da cui provengono i segnali.[7] La difficoltà maggiore che si incontra nella progettazione di simili telescopi è che, a causa della forte penetrazione della radiazione, non possiamo ottenere un effetto di riflessione totale convogliando tutti i raggi nel fuoco grazie ad un semplice specchio parabolico o sferico perpendicolare alla sorgente, come si fa per i telescopi ottici. L'unico modo per convergere i raggi in un unico fuoco è quello di operare con angoli di incidenza molto piccoli (di solito intorno agli 1,5 gradi). Per fare ciò sono necessari più specchi, ed in generale sono utilizzati set di specchi parabolici e iperbolici disposti secondo uno schema tubolare[8].

Una volta convogliata la radiazione nel fuoco, si utilizzano strumenti quali i contatori proporzionali ed i CCD (Charge Coupled Device), entrambi capaci di contare ogni singolo fotone X, e registrare così l'intensità globale del segnale ricostruendo un'immagine a raggi X. I contatori proporzionaliI contatori proporzionali sono generalmente usati per la rivelazione di raggi X di bassa energia dell'ordine di pochi keV e di elettroni di bassissima energia. Di solito i gas utilizzati nel rivelatore sono mantenuti a pressione atmosferica, ma possono essere utilizzate pressioni più alte per poter accrescere la densità e quindi l'efficienza del rivelatore. Il principio di funzionamento è il seguente: in assenza di campo elettrico gli elettroni e gli ioni liberati dal passaggio della radiazione si diffondono uniformemente, urtando le molecole di gas e perdendo gran parte della loro energia. In presenza di un campo elettrico, gli elettroni e gli ioni liberati dalla radiazione sono accelerati lungo le linee del campo verso l'anodo e il catodo rispettivamente. Questa accelerazione è interrotta dalle collisioni con le molecole del gas. La velocità detta di deriva in un gas è molto più elevata per gli elettroni che per gli ioni. Sotto l'azione del campo elettrico, gli elettroni vengono accelerati verso l'anodo e gli ioni verso il catodo. Se l'anodo non è costituito da un'unica piastra, ma da una griglia di fili incrociati, è possibile allora ottenere le due coordinate del punto in cui il fotone si manifesta per poi costruire un'immagine. Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Information related to Astronomia a raggi X |