|

Flauto traverso

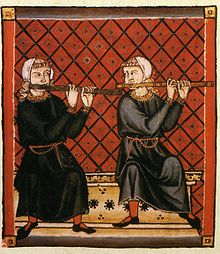

Il flauto traverso, o flauto ad imboccatura laterale, è un tipo di flauto tenuto orizzontalmente quando viene suonato. La generazione del suono con questo flauto è relativamente complessa, ma esso offre più possibilità di variare il suono rispetto al flauto a fessura. Il termine "flauto traverso" si usa prevalentemente per indicare il flauto traverso Böhm usato nelle orchestre sinfoniche a partire dalla seconda metà del XIX secolo, nonché le sue varianti successive; il flauto traverso in uso nella musica colta europea nel secolo XVIII è più spesso detto traversiere. Altri esempi di flauto traverso sono il bansuri (India), il dizi (Cina), il daegeum (Corea) e i giapponesi shinobue, fue e ryūteki. Esiste anche un registro d'organo con questo nome, utilizzato a partire dal XVII secolo, il cui suono imita quello del flauto traverso. Descrizione e funzionamentoIl suo nome (anticamente traversiere o traversa) deriva da traverso, proprio perché si suona di lato. Nella sua forma moderna, il flauto traverso è costruito normalmente in metallo. Ha forma cilindrica nel corpo centrale e nel trombino, leggermente conica nella testata. L'esecutore, detto flautista, suona soffiando nel foro d'imboccatura e azionando un numero variabile di chiavi (aperte o chiuse), che aprono e chiudono dei fori praticati nel corpo dello strumento, modificando così la lunghezza della colonna d'aria in vibrazione contenuta nello strumento stesso e quindi variando l'altezza del suono prodotto. L'emissione del suono è dovuta all'oscillazione della colonna d'aria che, indirizzata dal suonatore sull'orlo del foro d'imboccatura, forma vortici che ne provocano l'oscillazione dentro e fuori dal foro mettendo in vibrazione l'aria all'interno dello strumento. La forma moderna del flauto (cilindrico, a dodici o più chiavi) è dovuta alle modifiche applicate ai flauti barocchi (a loro volta derivanti da più antichi flauti a sei fori) dal tedesco Theobald Böhm (1794-1881) e ai successivi perfezionamenti ideati dai fabbricanti di scuola francese.  StoriaLa storia del flauto traverso europeo, in quanto tale, inizia attorno al medioevo (la storia del flauto in generale, per contro, è assai più antica e geograficamente più estesa). Nel Medioevo Varie fonti iconografiche e letterarie attestano la presenza di flauti traversi in Europa almeno dal X secolo. Gli strumenti illustrati appaiono costruiti in un unico pezzo (due per il flauto basso): un tubo cilindrico di legno con sei fori per le dita (non otto come il flauto dolce) più il foro di insufflazione. Dalle immagini si può notare che lo strumento è tenuto spesso alla sinistra dell'esecutore, segno che probabilmente era costruito con tutti i fori perfettamente allineati, permettendo al flautista di scegliere l'orientamento a piacere. Dal X al XIII secolo, tuttavia, lo strumento era piuttosto raro, e pare gli fossero preferiti strumenti dritti, simili al flauto dolce (ma non ancora propriamente flauti dolci, la cui data di nascita pare sia attorno al XIV secolo). Giunto in Europa dall'Asia, quasi certamente dalla Cina, attraverso gli scambi culturali mediati dall'impero romano d'Oriente, il flauto traverso divenne popolare in Francia e in Germania (ed era perciò chiamato flauto tedesco per differenziarlo dagli strumenti dritti). In questi paesi venne usato nella musica popolare e nella musica di corte (assieme ad altri strumenti quali la viella), ma sarebbe passato più di un secolo prima che si diffondesse nel resto dell'Europa. La prima citazione letteraria del flauto traverso è del 1285 in una lista di strumenti di Adenet le Roi. A questa citazione segue un silenzio di circa settant'anni, al termine dei quali le fortune del flauto vennero ravvivate (attorno al 1350) da un vento di attivismo militare. L'esercito svizzero, infatti, adottò il flauto come strumento di segnalazione e questo lo diffuse nel continente. Fu verso il 1500 che il flauto traverso venne introdotto anche nelle corti come strumento orchestrale e solista. Nel Rinascimento (1400-1602) Il flauto rinascimentale, chiamato anche, nel XVI secolo, traversa[2], mantenne sostanzialmente la struttura del flauto medievale. Si ha testimonianza dell'esistenza di diverse taglie, come richiedeva la polifonia allora praticata: "discantus" (oggi detta generalmente soprano) tagliato in La (La3-Mi6) o Sol (Sol3-Re6), "tenor-altus" (oggi detta tenore) tagliato in Re (Re3-La5), "bassus" (oggi detta basso) tagliato in Sol (Sol2-Re5). Si tratta di uno strumento dall'aspetto molto semplice: un tubo di legno (di solito bosso o susino o altri alberi da frutto) essenzialmente cilindrico (come il flauto moderno e diversamente dal flauto barocco, conico) provvisto di un foro di imboccatura e sei per le dita, tutti piuttosto piccoli. Era solitamente costruito in un pezzo unico, tranne la taglia più grande, il basso, divisa in testata e corpo per motivi pratici. La taglia media, il tenore, era la più diffusa, anche come strumento solista, mentre il soprano e il basso erano solitamente utilizzati nei consort, ossia orchestre di sole traverse, composte di un soprano (spesso sostituito da un tenore), due tenori e un basso; i quattro flauti così disposti, cioè uno per ciascuno dei quattro registri vocali, erano in grado di suonare pezzi polifonici originariamente scritti per voci come madrigali e mottetti. Da quell'epoca sono giunti fino a noi circa 50 strumenti e diverse testimonianze documentali in vari trattati musicali in cui compaiono descrizioni e disegni dello strumento. Tra i più importanti:

Il flauto trova posto nei complessi di musica da camera spesso sotto forma di strumenti intonati in Re.  Nel Barocco (1600 - 1750)    Durante il Seicento non abbiamo molte notizie sul flauto traverso, forse a causa del crescente successo del violino come strumento solista e alla concorrenza del flauto dolce; il passaggio dal Rinascimento al Barocco ha anche segnato la fine delle taglie intermedie, poiché il nuovo gusto tendeva a privilegiare la melodia con accompagnamento rispetto alla polifonia tipica del Rinascimento, rendendo quindi obsoleti i consort. Pare che nella prima parte del secolo il flauto sia rimasto nella forma rinascimentale, ma uno strumento anonimo conservato ad Assisi e risalente alla metà del secolo o poco più avanti presenta, pur mantenendo un'intonazione più rinascimentale che barocca, la medesima costruzione in tre pezzi e una chiave dei flauti che iniziano ad apparire in Francia alla fine del secolo e che sono considerati i primi veri flauti barocchi. Il flauto barocco, chiamato anche flauto a una chiave o (flauto) traversiere, subisce molte modifiche ad opera di famiglie di costruttori di legni che dedicano particolare cura nel perfezionarlo, in particolare la famiglia Hotteterre alla fine del Seicento. Lo strumento viene diviso in tre pezzi (testata, corpo e trombino) e la cameratura non è più interamente cilindrica come avveniva nel flauto rinascimentale: il corpo e il trombino sono ora conici, restringendosi verso il fondo ("conicità inversa", secondo alcuni, se rapportata a quella dell'oboe, che invece si allarga verso il basso). Ai sei fori del flauto rinascimentale se ne aggiunge un settimo per il mi bemolle, controllato da una chiave chiusa[3]. L'estensione dello strumento, di due ottave e mezza (Re3-La5, ma di norma i compositori non si spingono oltre il Mi5), è ora completamente cromatica. Poco più tardi, intorno agli anni venti del Settecento, il corpo centrale verrà diviso in due parti, di cui quella superiore intercambiabile con altre di diversa lunghezza, dette corpi di ricambio, per consentire allo strumento di adattarsi ai vari diapason utilizzati nelle diverse corti europee. Per tutto il resto del Settecento e l'inizio dell'Ottocento questo tipo di flauto in quattro pezzi e una chiave rimarrà lo standard più diffuso, anche accanto ai modelli con più chiavi tipici della fine del Settecento. Il fatto che nel corso del XVII secolo si sia iniziato a costruire i flauti (sia traversi, sia dolci) in tre parti, mentre nel Rinascimento erano costruiti, anche i più grandi, in un pezzo unico o al massimo in due pezzi, riflette un significativo cambiamento nella figura del flautista professionista. Nel Rinascimento gli strumentisti erano al servizio delle corti, e gli strumenti che suonavano non erano di loro proprietà, bensì della cappella di corte. Tutti gli strumenti a fiato costruiti per una stessa cappella erano accordati su uno stesso La[4], ma questo poteva variare moltissimo fra una cappella e l'altra, anche di più di mezzo tono[5]. In seguito, i virtuosi iniziarono a spostarsi da una città all'altra per le loro esibizioni, portando con sé i propri strumenti; per risolvere i problemi legati alla diversità del diapason nelle varie cappelle e al trasporto dello strumento, si cominciò a costruire flauti prima in tre pezzi, come i flauti di Hotteterre, e poi in quattro sezioni: per piccole variazioni di accordatura era sufficiente inserire la sezione centrale più o meno profondamente nella testata[6], ma oltre un certo limite era necessario sostituire del tutto la sezione centrale con una di lunghezza diversa e con le distanze tra i fori alterate proporzionalmente. I flautisti dell'epoca barocca possedevano quindi strumenti che avevano una dotazione di due, tre o anche più sezioni centrali intercambiabili, diversamente accordate[7]. Fra i flautisti, oltre che teorici, più importanti del periodo troviamo Jacques Hotteterre, Johann Joachim Quantz (autore di un importante trattato, lavorò alla corte di Federico II di Prussia, anch'egli appassionato flautista di cui era l'insegnante), Benedetto Marcello e Pierre-Gabriel Buffardin, che fu inoltre maestro di Quantz, cui probabilmente Johann Sebastian Bach dedicò alcune delle sue composizioni per flauto. Fra i costruttori più importanti del periodo troviamo, oltre ai già citati Hotteterre e Quantz, Jean-Hyacinth (o Johannes Hyacinthus) Rottenburgh, Carlo Palanca e Jacob Denner. Nel Classicismo (1750-1820)Con le sue qualità timbriche e omogenee si adatta in perfetta simbiosi con il pensiero e l'armonia classica, sia usato come strumento da accompagnamento che solistico; in Francia è particolarmente importante la figura di François Devienne, virtuoso e autore di un influente trattato e insegnante al Conservatoire de Paris. In questo periodo molti artigiani iniziano ad aggiungere chiavi, per semplificare alcune diteggiature scomode e per omogeneizzare il suono. Queste chiavi possono essere per il fa basso e medio (nota dall'intonazione particolarmente problematica sul flauto a una chiave), il sol diesis/la bemolle basso (ha suono molto debole e velato sul tipo a una chiave), si bemolle/la diesis basso (posizione scomoda e dalla resa debole sul tipo a una chiave), do medio (suono velato sul tipo a una chiave). Già anche in precedenza alcuni avevano tentato di portare l'estensione al do basso. Gli artigiani fanno inoltre in modo che il registro acuto, in cui i compositori cominciano ad avventurarsi con più frequenza, sia di più facile emissione. Tra i diversi artigiani che in questo periodo apportarono migliorie allo strumento possiamo ricordare Godfroi Adrien (o Godfridus Adrianus) Rottenburgh, August Grenser, Heinrich Grenser, Joseph Tacet, William Henry Potter, Johann George Tromlitz (scrisse un importante trattato) e Capellier. Nel Romanticismo (1820-1900)A questo punto la storia del flauto si biforca: da una parte l'evoluzione del flauto classico prosegue conservando la conicità della cameratura e sostanzialmente lo stesso tipo di chiavi (l'estensione si amplia raggiungendo frequentemente il si basso ed eccezionalmente anche il sol sotto il do centrale), mentre dall'altra Theobald Böhm, partendo da nuovi presupposti fisici e acustici, inizia gli esperimenti che porteranno al flauto attuale a cameratura cilindrica; durante la seconda metà dell'800 il flauto Boehm, il cui brevetto risale al 1847, ottiene giudizi contrastanti finché, ai primi del '900, il flauto conico vecchio sistema viene abbandonato. In questo periodo il flauto trova un vasto impiego orchestrale, e viene specialmente messo in luce nelle opere degli impressionisti Claude Debussy e Maurice Ravel che sfruttano sfumature dello strumento poco conosciute.  Composizioni principali Alcune composizioni per flauto del periodo baroccoFlauto solo

Flauto e clavicembalo/basso continuo

Flauto e orchestra

Alcune composizioni per flauto del primo periodo classicoFlauto solo

Flauto e clavicembalo/fortepiano

Flauto e orchestra

Alcune composizioni per flauto del periodo classico e tardoclassicoFlauto e fortepiano/pianoforte

Flauto e orchestra

Alcune composizioni per flauto del periodo romanticoFlauto solo

Flauto e pianoforte

Flauto e orchestra

Alcune composizioni per flauto del periodo moderno e contemporaneoFlauto solo

Flauto e pianoforte

Flauto e orchestra

Note

Bibliografia

Voci correlateAltri progetti

Collegamenti esterni

Information related to Flauto traverso |

||||||||||||||||||||||