|

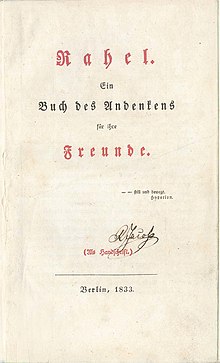

Rahel Varnhagen von Ense Rahel Varnhagen von Ense, geborene Levin (angenommener Familienname ab Mitte der 1790er Jahre Robert bzw. Robert-Tornow, Taufname ab 1814 Friedericke Antonie), (* 19. Mai 1771 in Berlin; † 7. März 1833 ebenda) war eine deutsche Schriftstellerin und Salonnière jüdischer Herkunft. Rahel Varnhagen gehörte der romantischen Epoche an und vertrat zugleich Positionen der europäischen Aufklärung. Sie trat für die jüdische Emanzipation und die Emanzipation der Frauen ein. Leben und WirkenRahel Varnhagen von Ense wurde 1771 als älteste Tochter des jüdischen Bankiers und Juwelenhändlers Levin Markus Cohen (auch Loeb Cohen, Markus Levin u. a.; 1723–1790) und seiner Frau Chaie, geb. Tobias (auch Heichen; verstorben 1809) im – heute nicht mehr existenten – Eckhaus der Spandauer Straße und der Königstraße in Berlin, gegenüber dem damaligen Rathaus, geboren.[1] Bereits 1795 ist der Gebrauch des Familiennamens Robert belegt,[2] den die Familie wohl nach dem Tod des Vaters angenommen hatte und der 1812 als Rahel Robert-Tornow (Zusatz zur Unterscheidung von einer hugenottischen Familie Robert in Berlin, wohl nach dem havelländischen Ortsnamen) in ihrer Staatsbürger-Urkunde stand.[3] Ihre Geschwister, für die sie als älteste Tochter eine verantwortliche Rolle übernehmen musste, waren Markus Theodor (Mordechai, 1772–1826), Rose (1782–1853) und Moritz (Meyer, 1785–1846);[4] ihr jüngster Bruder war der Schriftsteller Ludwig Robert, genannt Louis (Liepmann, 1778–1832).[5]  Während ihre Brüder höhere Schulen besuchten (Ludwig Robert war Schüler des Französischen Gymnasiums) und eine kaufmännische Ausbildung absolvierten, wurde Rahel von Hauslehrern unterrichtet. Sie lernte Französisch, Englisch und Italienisch, erhielt Klavier- und Tanzunterricht und unternahm früh Reisen nach Breslau (1794), Teplitz (1796) und Paris (1800). Ihre Allgemeinbildung übertraf bei weitem die einer durchschnittlichen christlichen Mädchenerziehung. Im böhmischen Kurbad Karlsbad begegnete sie 1795 erstmals Goethe, den sie als Schriftsteller außerordentlich verehrte, und der von ihr urteilte, sie sei „ein Mädchen von außerordentlichem Verstand“, „stark in jeder ihrer Empfindungen und dabei leicht in ihren Äußerungen“, „kurz, was ich eine schöne Seele nennen möchte“.[6] Mit dem gleichaltrigen angehenden Mediziner David Veit (1771–1814), der Goethe in Weimar besuchte und ihr seine äußere Erscheinung genau schildern musste, führte die junge Levin eine ausgiebige Korrespondenz, die sich auf Fragen des jüdischen Selbstverständnisses ausdehnte. Ihre Außenseiterrolle als Frau und als Jüdin, die ihr weder eine akademische Bildung noch die intellektuelle Teilhabe am aufgeklärten Diskurs ermöglichte, erlebte sie als bedrückend. Ihrer eigenen Sensibilität sowie ihrem Ungenügen an dem Missverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit gab sie wie folgt Ausdruck: „Ich verstell’ mich, artig bin ich, daß man vernünftig sein muß, weiß ich; aber ich bin zu klein das auszuhalten, zu klein; ich will nicht rechnen, daß ich keinen empfindlichern reizbareren Menschen kenne, und der immer in Einer Unannehmlichkeit tausend empfindet, weil er die Karaktere kennt, die sie ihm spielen, und immer denkt und kombinirt, ich bin zu klein, denn nur ein solcher kleiner Körper hält das nicht aus.“ Sie litt damals unter der Vorstellung, es habe „ein außerirdisch Wesen, als ich in die Welt getrieben wurde, beim Eingang diese Worte mit einem Dolch in’s Herz gestoßen […]: ‚Ja, habe Empfindung, sieh die Welt, wie sie Wenige sehen, sei groß und edel, ein ewiges Denken kann ich dir auch nicht nehmen, Eins hat man aber vergessen: sei eine Jüdin!‘ und nun ist mein ganzes Leben eine einzige Verblutung […]“.[7] Zu den Jugendfreundinnen Rahel Varnhagens gehörten auch Nichtjuden wie die Tochter einer hugenottischen Einwandererfamilie Pauline Wiesel, geb. César, mit der sie eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte,[8] oder der schwedische Gesandte Karl Gustav Brinckmann, der in ihrer Abwesenheit ihren Schreibtisch benutzen durfte.[9]  Initiative und Gestaltung: Kunsthistoriker Ernst Siebel, Bildhauerin Erika Klagge, Grafikdesigner Kurt Blank-Markard / Reliefprotrait von Friedrich Tieck / Bildgießerei Noack, Berlin. Rahel Levins Schwester Rose heiratete am 8. Februar 1801 den niederländischen Juristen Carel Asser (1780–1836), der seit 1799 als Rechtsanwalt in Den Haag praktizierte. Da Rahel Levin eine für sie in Breslau arrangierte Ehe mit einem entfernten Verwandten ablehnte, blieb sie in ihrer ersten Lebenshälfte abhängig von ihrer Familie. Erst im Winter 1808/1809 verließ sie das Elternhaus und zog, was für eine unverheiratete und nicht verwitwete Frau damals äußerst ungewöhnlich war,[10] in eine eigene Wohnung in der südlichen Friedrichstadt (im Trenck’schen Haus in der Charlottenstraße Nr. 32, zwei Treppen hoch). Auch in der Berliner Behrenstraße Nr. 48 wohnte sie ab 1810 zunächst allein; später zogen ihre Brüder Moritz und Ludwig Robert bei ihr ein.[1] Der älteste der Brüder, Markus Theodor Robert, hatte die Bankgeschäfte des Vaters übernommen[11] und verwaltete ihr Vermögen, wobei er seine Geschwister (Ludwig Robert forderte vergebens eine detaillierte Rechnungslegung) nach Angaben von Rahels Witwer übervorteilt hat.[4] Salonnière, Verlöbnisse, HeiratVon 1793 bis zum Herbst 1808, „in ihrer glanzvollsten Zeit“ (K. A. Varnhagen),[1] bewohnte die Familie Levin-Robert das Haus No. 54 in der Jägerstraße beim Gendarmenmarkt. Hier fanden vor allem in der Zeit um 1800 gesellige Zusammenkünfte der mit dem Haus befreundeten Zeitgenossen statt. (→ siehe Artikel Salon der Rahel Varnhagen). Dominiert wurden diese Treffen von den (meist jüdischen) Gastgeberinnen wie Henriette Herz, Amalie Beer oder eben Rahel Robert-Tornow. Die „Salonnièren“ selbst nannten solche Abende „Thees“, „Geselligkeit“, oder sie setzten einen wiederkehrenden Wochentag (z. B. „Montage“) als Name für die Einladung fest. Von „Salon“ ist bei Rahel Varnhagen nur im Zusammenhang mit den sehr prächtigen Empfängen der Fanny von Arnstein in Wien die Rede; erst viele Jahrzehnte später sprach man in Berlin von „Salons“. Ausschlaggebend war die Vereinigung von Menschen unterschiedlicher Stände und Berufe, religiöser oder politischer Orientierung zu Gesprächen: Dichter, Naturforscher, Politiker, Schauspieler/-innen, Aristokraten und Reisende kamen zusammen. Die Nähe des Theaters, der Börse und der Französischen Gemeinde sorgte für Vielfalt. Mitunter wurde, wie im Elternhaus der Henriette Solmar (einer Cousine Rahel Varnhagens), mit Rücksicht auf Besucher aus fremden Ländern französisch gesprochen. Berühmte Gäste in dieser ersten Phase waren Jean Paul, Ludwig Tieck, Friedrich von Gentz, Ernst von Pfuel, Friedrich Schlegel, Wilhelm und Alexander von Humboldt, Friedrich de la Motte Fouqué, Prinz Louis Ferdinand und dessen Geliebte Pauline Wiesel. Allerdings gibt es nur wenige zeitgenössische Quellen und gar keine zeitgenössischen Bilder dieser Geselligkeiten. Es wurden nicht nur Prominente eingeladen, sondern auch viele Personen, die kaum Spuren hinterlassen haben.[12] Fanny Lewald (die Rahel Varnhagen nicht mehr kennengelernt hat) gibt allerdings zu bedenken: „Man hört die Namen Humboldt, Rahel Levin, Schleiermacher, Varnhagen und Schlegel, und denkt an das, was sie geworden, und vergißt, daß die Humboldt’s ihrer Zeit nur zwei junge Edelleute, daß Rahel Levin ein lebhaftes Judenmädchen, Schleiermacher ein unbekannter Geistlicher, Varnhagen ein junger Praktikant der Medizin, die Schlegel ein paar ziemlich leichtsinnige junge Journalisten gewesen sind“.[13]  Im Frühjahr 1796 lernte die 25-jährige den Grafensohn und angehenden Diplomaten Karl Friedrich Albrecht Finck von Finckenstein (1772–1811) kennen, der mit ihrem Bekannten Wilhelm von Burgsdorff befreundet war, und sie wurden ein Liebespaar. Schon im folgenden Winter versuchte sich Rahel Robert von ihm zu trennen. Finckenstein, der in Madlitz lebte, sofern er nicht als Legationsrat zu diplomatischen Missionen entsandt wurde, besuchte sie aber im März 1798 vierzehn Tage lang in Berlin. Am 4. September 1799 forderte Rahel Robert den bereits Verlobten auf, sich zu entscheiden. Im Schmerz über ihre endgültige Trennung schrieb sie am 19. Februar 1800 einen Abschiedsbrief und reiste mit der Gräfin Schlabrendorff nach Paris ab.[14] Neben anderen Liebeleien erlebte Rahel Robert, die sehr kritisch über die bürgerliche Ehe zwischen Mann und Frau dachte, auch das Scheitern ihres Verlöbnisses mit dem spanischen Gesandten Rafael Eugenio Rufino d’Urquijo Ybaizal y Taborga (1769–1839),[15] der sie mit Streitszenen quälte. Während der Befreiungskriege 1813 traf sie d’Urquijo in Prag wieder, wo sie die Versorgung der Verwundeten aller Kriegsparteien organisierte und Spenden für die Hinterbliebenen sammelte. Bei diesem Engagement waren ihr u. a. der Berliner Bankier Abraham Mendelssohn und der Prager Kaufmann Simon von Lämel behilflich. In dieser Zeit wohnte Rahel Robert zusammen mit der Schauspielerin Auguste Brede (1789–1852) bei Johanna Raymann (auch Reymann) im zweiten Stock in der Prager Fleischhauergasse (Staré Město, d. i. Rybna) 681/11. Auguste Brede erinnerte sich 1853 an diese Zeit: „Auf einem Zettel hierbei schreibe ich die Namen Aller auf, die sich an so verhängnißvollen Tagen Abends in unserer Wohnung um einen Theetisch versammelt hatten, um die wichtigsten Nachrichten zu erzählen oder zu hören.“ Sie nennt Rahel und Ludwig Robert, Alexander von der Marwitz, Gentz, Ludwig Tieck, Burgsdorff’s Familie, Abraham Mendelssohn-Bartholdy, Fichte, Karl Maria von Weber, Fürst Wilhelm zu Bentheim, Clemens Brentano. Karl August Varnhagen von Ense ergänzte ihre Mitteilung: „[…] sie hätte noch viele hinzufügen können, z. B. Wilhelm von Humboldt, Graf Christian von Bernstorff, Wilhelm von Willisen, Sophie Schröder, Frau von Heer, geb. Prinzessin von Hohenzollern, Graf von Pachta etc.“[16] Was d’Urquijo betrifft, den sie als unbeherrscht und eifersüchtig erlebt hatte, trug sie ihm nichts nach: „Er hat mich zu sehr, zu oft, und immerweg beleidigt; gut bin ich ihm auch“, schrieb sie an Karl August Varnhagen, mit dem sie inzwischen seit fünf Jahren verlobt war.[17] Seit Januar 1813 stand Varnhagen, der ehemalige österreichische Freiwillige und Adjutant des Generals Bentheim, noch in russischen Diensten bei einem Kosakenheer unter dem badischen General Tettenborn, dessen Adjutant und Vertrauter er wurde. Am 15. Juli 1814 heiratete d’Urquijo in Berlin Louise von Fuchs (1792–1862);[18] neun Wochen später, am 27. September, heiratete Rahel Robert, ebenfalls wieder in Berlin, den vierzehn Jahre jüngeren Diplomaten, Historiker und Publizisten Varnhagen, der seit 1811 den Namenszusatz „von Ense“ angenommen hatte und den Adelstitel, den seit der Heirat auch seine Frau führte, offiziell durch Friedrich Wilhelm III. 1826 verliehen bekam.[19] Kurz zuvor, am 23. September, war Rahel zum evangelischen Christentum konvertiert.[20] Bei der Hochzeit war der gemeinsame Freund Friedrich de la Motte Fouqué zugegen.  Nacheinander reisten beide Ehepartner zum Wiener Kongress, wo Karl August, der in preußische Dienste getreten war, zum Stab des Fürsten Hardenberg gehörte. Rahel Varnhagen wohnte hier zunächst im herzoglich-savoyenschen Damenstift im 1. Wiener Bezirk; damals Johannesgasse Nr. 1035, heute Nr. 15–17; später zog das Paar zu einem Hauswirt Kohn am Judenplatz Nr. 372. Hier hatte Rahel Varnhagen von Ense keine Räumlichkeiten, wo sie viele Gäste vereinigen konnte, doch an Salons, wie sie ihre Berliner Jugendfreundinnen Fanny von Arnstein und deren Tochter Henriette Pereira sowie Regina Frohberg gaben, hatte sie Anteil. Für den preußischen Staatskanzler schrieb Karl August Denkschriften, diplomatische Berichte, Presseerklärungen und einen Verfassungsentwurf. Nach der Rückkehr Napoleons von Elba löste sich der Kongress auf und Varnhagen nahm die Kriegszüge mit Tettenborn wieder auf. Die Nachricht vom Sieg bei Waterloo hörte Rahel im Kurort Baden bei Wien, als ihr gerade die Herzogin von Sagan in einem Badehaus das Schwimmen beibrachte. Statt zur Siegesfeier der Preußen nach Paris zu reisen, brachte sie sich angesichts noch immer unsicherer Reisewege nach Frankfurt am Main in Sicherheit, wo sie am 8. September 1815 Goethes Besuch empfing: „Ich benahm mich sehr schlecht. Ich ließ Goethe beinah nicht sprechen!“[21] Hardenberg machte Karl August Varnhagen zum preußischen Geschäftsträger, später zum Minister-Residenten in Baden, weshalb sich das Paar langfristig in Karlsruhe und Baden-Baden niederließ, von Aufenthalten in Mannheim unterbrochen, wo ihnen Tettenborn seine Villa überließ. Nach Karl August Varnhagens Abberufung kehrte das Paar im Oktober 1819 nach Berlin zurück. Zunächst wohnten sie möbliert bei einem Kaufmann Metke in der Französischen Straße No. 20. Hier gab Rahel Varnhagen erneut Abendgesellschaften, teils mit mehrgängigen Menüs, die sie Ludwig und seiner Frau Friederike Robert, geb. Braun, am 23. Juni 1821 brieflich schilderte: „Dies für Rieke: die es einsehen wird, dies zu bewerkstelligen chambre garnie, ohne Geräthe! Daß kann und mache ich Alles. Meine Gäste sind immer sehr zufrieden und loben Eßen und Abend. auf jedem Ende des Tisch’s ein Erdbeeren und ein Kirschenteller und Saltz und Pfepfer. alles Symetrisch alles mit weinblättern. schönen geliehen Silber, und weißem Porzelan; einigen guten Gläsern und Tassen und Tischzeug.“[5] Zeitlebens litt Rahel Varnhagen von Ense daran, dass sie kinderlos blieb, worauf der Prediger Marheineke in seiner Grabrede (Schleiermacher hatte es abgelehnt, an der Beisetzung seiner verstorbenen Freundin mitzuwirken) respektvoll hingewiesen hat.[22] Mit besonderem Eifer kümmerte sich Rahel Varnhagen um die Töchter ihres Bruders Markus Theodor Robert-Tornow mit Henriette Sophie Robert, vormals Hendel, geb. Liepman/Liman: Johanna (1793–1838) heiratete 1819 den Oberregierungsrat und (seit 1837) Direktor der Preußischen Bank, Gustav Ferdinand von Lamprecht; Fanny (1798–1845) im Jahr 1823 den Rechtsmediziner Johann Ludwig Casper.[4] Auch den Kindern aus diesen Ehen galt die liebevolle Fürsorge der Tante, besonders den Großnichten Elise Casper (1824–1903, nach 1871 verehelicht mit Eduard Schläger),[23] und Pauline Casper (1825–1904), die zeitweise bei den Varnhagens lebten. Ihre Großnichten Elise Casper und Maria von Lamprecht bedachte Rahel Varnhagen auch in ihrem Testament.[24] Überdies spendeten sie und später ihr Witwer bedeutende Summen dem unter der Direktion von Baruch Auerbach 1833 gegründeten jüdischen Waisenhaus. 1827 zogen die Varnhagens in die Beletage der Mauerstraße Nr. 36, die ihnen ihr Schwager Heinrich Nikolaus Liman (Bruder von Markus Theodors Gemahlin und Onkel der Henriette Solmar) vermietete. Auch unter dieser Adresse, die ihre letzte sein sollte, gab Rahel Varnhagen von Ense wieder Gesellschaften, an denen unter anderen die Familie Mendelssohn, der Philosoph Hegel, Heinrich Heine, Eduard Gans, Ludwig Börne und der Fürst Hermann von Pückler-Muskau teilnahmen. Einige Male besuchte das Ehepaar Varnhagen auf Reisen Goethe in Weimar und das Kurbad in Teplitz, wo Friedrich Wilhelm III. im August 1822 mit Rahel Varnhagen von Ense mehrmals die Polonaise tanzte.[25]   Tätigkeit als SchriftstellerinRahel Varnhagen verstand sich nicht als Schriftstellerin im professionellen Sinn und nahm wenig Anteil am Literaturbetrieb, obwohl sie häufig dazu ermuntert wurde. Sie pflegte vor allem die Gattungen Tagebuch (wobei Exzerpte aus Büchern oft zu kritischen Essays ausgebaut wurden), Aphorismus und Brief (rund 6000 Briefe von ihr sind bekannt), seltener Gedichte. Trotzdem gehört sie zu den bedeutendsten Vertreterinnen und Vorbildern der im 19. Jahrhundert aufblühenden Frauenliteratur, die sich nicht nur über Lyrik, Romane, Theaterstücke und Opernlibretti erstreckte, sondern oft kleine, intimere Formen wählte. Der Wert ihres Schreibens resultiert aus der Dokumentation historischer und kultureller Vorgänge sowie aus brillantem Stil und politischer Weitsicht. 1812 publizierte Karl August Varnhagen in Cottas Morgenblatt für gebildete Stände Auszüge aus ihren Briefen, die den Roman Wilhelm Meister von Johann Wolfgang von Goethe betrafen und in der Folge dessen Ruhm als Weimarer Dichterfürsten bestärkten.[26] Es folgten weitere Veröffentlichungen in Journalen und Almanachen (darunter Theater- und Konzertberichte, aber auch ästhetische und politische Thesen), die Rahel Varnhagen auch durch ihren Bruder Ludwig Robert einsenden ließ und deren Druck sie als selbstbewusste Autorin genau überwachte.[5] Ludwig Börne, den Rahel Varnhagen in Frankfurt am Main 1819 durch Vermittlung der jüdischen Kauffrau Helene Brettenheim kennenlernte, druckte Briefpassagen in seiner Zeitschrift Die Wage, Heinrich Zschokke und Ignaz Paul Vital Troxler im Schweizerischen Museum, Friedrich de la Motte Fouqué in Die Musen. Eine norddeutsche Zeitschrift. Goethe scheint der eigentliche Adressat ihres Schreibens gewesen zu sein, das unabhängig vom Gegenstand immer wieder die schmerzhafte Vergegenwärtigung der Erfahrung der Fremdheit und des Ausgegrenztseins hervorrief. Im Frühjahr 1824 ließ sie durch Vermittlung Ottilie von Goethes dem Weimarer Dichter ein handschriftliches Manuskript auf den Schreibtisch legen.[27] Goethe hat diese Briefauszüge, eine Frühfassung von Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, laut seinem Urteil, das seine Schwiegertochter nach Berlin mitteilen sollte, „gar wohl zu Sinn und Seele genommen; gelesen eigentlich nicht; das wollte erst nicht gehen. Da sie aber lange genug neben mir lagen und ich oft genug hineinsah, […] ward ich denn doch zuletzt angelockt, von vorn bis zu Ende den eignen Gang zu sehen, den eine solche Natur einschlagen mußte, um beständigen Schrittes durch so mancherlei Zeiten und Zufälligkeiten hindurch zu gehen“.[28] Rahel Varnhagen dankte Ottilie für die Übermittlung mit den Worten: „Nie eigentlich hätte er sie so lesen so sehn dürfen. […] Wie aber manche fromme Menschen sich weh anthun um ihrem Gott zu zeigen, was sie für ihn können und wollen, so lies ich zum ersten Mal in meiner wichtigsten Angelegenheit, wenigstens über mich ergehen. […] Hart und herb mußte manches erscheinen: alles abgebrochen und zu gewiß gemeint, und dargestellt, und ich muß bitten nicht zu vergeßen ja zu erwägen, […] daß nur dieses Herausgerißene Unterhaltung gewähren kann durch den ganz unerwarteten Ort wo es steht.“[15] Der Druck konnte aber erst postum in der zunächst ein-, dann dreibändigen Ausgabe (1833/34) durch den Witwer erfolgen; die meisten Rahel-Briefeditionen wurden erst später durch Karl August Varnhagens Nichte Ludmilla Assing besorgt. Alter, Tod und BegräbnisMit einiger Sicherheit litt Rahel Varnhagen viele Jahrzehnte lang an einer unspezifischen systemischen Erkrankung, die ihre Konstitution anfällig werden ließ. Ihre letzte Reise unternahm sie 1829 mit ihrem Mann nach Baden, wobei sie auch das schwäbische Weinsberg besuchte. „Rheumatische und gichtische Schmerzen, dann Beklemmungen und krampfartige Anfälle der Brust, bildeten sich zu stehenden Übeln aus, die nur selten ganz unterdrückt schienen“, schrieb der als Mediziner ausgebildete Karl August über ihre letzten vier Jahre.[29] In dieser Zeit empfing sie noch den Besuch ihrer Freundin Pauline Wiesel, jetzt verheiratete Vincent,[8] und musste 1832 noch den Tod ihres geliebten Bruders und seiner Frau, Ludwig und Friederike Roberts erleben, die man ihr zunächst aus Rücksichtnahme verschwiegen hatte.[5] Auch wenn sie selbst keine Salons mehr geben konnte, machte sie Ausfahrten, besuchte, wenn es irgend ging, das Theater und schrieb ihren Freunden Brinckmann und Gentz, wobei sie dafür warb, für das gemeinsame literarische Projekt ihrem Ehemann die Briefe zur Abschrift zurückzusenden. In ihrem Testament, das sie am 4. Juli 1831 aufsetzte, bestimmte Rahel Varnhagen von Ense in einer Klausel für den vorzeitigen Tod ihres Ehemanns, „daß meine Briefe und Denkblätter, nach den von ihm hierüber vorfindlichen Angaben, zehn Jahre nach unser beider Ableben in öffentlichem Druck erscheinen sollen“, und setzte, um die Edition unabhängig von Buchhandelsrücksichten durchzuführen, eine Summe von 200 Talern dafür aus „nebst den bis zum Zeitpunkt des Druckes anwachsenden Zinsen“.[24] Ihren literarischen Nachlass, Papiere und Bücher, sollten zu diesem Zweck, falls Varnhagen vor ihr versterbe, seine Schwester Rosa Maria Assing, geb. Varnhagen, und falls diese nicht mehr lebe, deren Töchter Ottilie und Ludmilla übernehmen und die Publikation ausführen.[30] Das Testament wurde jedoch erst im am 25. Juli 1833 eröffnet, als das Buch des Andenkens für ihre Freunde bereits im privaten Freundeskreis verteilt war.[24]  Rahel Varnhagen war vier Monate zuvor im Alter von 61 Jahren verstorben. An ihrer Pflege in den letzten Wochen beteiligte sich Bettina von Arnim, die ihr eine homöopathische Behandlung empfohlen hatte. Aus Sorge, scheintot beigesetzt zu werden, verfügte sie, nach ihrem Tod 20 Jahre lang in einem Doppelsarg mit Sichtfenstern oberirdisch aufgebahrt zu werden. Der Sarg stand 34 Jahre lang in einer Halle auf dem Friedhofsquartier vor dem Halleschen Tor, bis Rahel Varnhagen von Ense 1867 auf Veranlassung ihrer Nichte Ludmilla Assing neben ihrem neun Jahre zuvor verstorbenen Gatten auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof I beigesetzt wurde.[31]  Als Grabmarkierungen auf der gemeinsamen Grabstätte des Ehepaars Varnhagen von Ense dienen zwei marmorne Kissensteine mit Inschriften, die auf dem efeubewachsenen Grabhügel liegen. Eine weitere Marmorplatte mit einem Zitat von Varnhagen ist stehend angebracht.[32] Die Grabstätte wurde im Herbst 2007 durch das Landesamt für Denkmalpflege und die Varnhagen Gesellschaft restauriert und mit einer Ruhebank versehen. Auf Beschluss des Berliner Senats ist die letzte Ruhestätte des Ehepaars Varnhagen (Grablage DV2-2-38/39), zu Ehren von Rahel Varnhagen, seit 1956 als Ehrengrab des Landes Berlin gewidmet. Die Widmung wurde im Jahr 2016 um die inzwischen übliche Frist von zwanzig Jahren verlängert.[33] Bibliothek und NachlassBibliothek bzw. Nachlass des Ehepaars Varnhagen kamen als Sammlung Varnhagen 1881 in die Königliche Bibliothek in Berlin. Heute gehört die Bibliothek Varnhagen zum Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin. Der handschriftliche Nachlass befindet sich dagegen auf Grund der Kriegsverlagerungen gegenwärtig in der Biblioteka Jagiellońska[34] in Krakau. Werke Zu Lebzeiten erschienen:

Von Karl August Varnhagen herausgegebene Schriften:

Von Ludmilla Assing herausgegebene Schriften:

Neuere Editionen:

RezeptionNachruhm„Die eigentliche Achtung für weiblichen Genius gewannen die Deutschen erst durch Rahel und Bettine“, schrieb Ottilie von Goethe 1839. „Diese beiden Frauen haben eigentlich die geistige Emancipation der Frauen zu Stande gebracht. […] Es ist seit Rahel uns erlaubt, Gedanken zu haben, die sich mit den Gegenständen des allgemeinen Menschenwohls beschäftigen […] Kein Mann bestreitet uns mehr das Recht uns zu der Classe der denkenden Wesen zu rechnen, selbst die nicht, die Rahel wie eine Sphinx unverstanden anstarren.“[35] Von ihrer Begeisterung angesteckt, setzte Ottilies irische Freundin Anna Murphy Jameson ein mit Rahel gezeichnetes deutschsprachiges Motto vor ihr Reisetagebuch aus Kanada.[36] Zur selben Zeit urteilte ganz ähnlich die norwegische Autorin Camilla Collett: „Weil sie das Ungeheuerliche gewagt hat, ihre Gedanken auszusprechen, aber nicht wegen dieser Gedanken an sich, die hätten andere auch haben können, denn Rahel sagt nichts, was ich nicht auch denken könnte.“[37] Auf die nachfolgende Schriftstellergeneration des Jungen Deutschland und des Vormärz hat Rahel Varnhagen von Ense von größtem Einfluss. Heinrich Heine, Gustav Kühne, Theodor Mundt, Karl Gutzkow, Rudolf Gottschall und Julius Rodenberg haben sie in Essays und Literaturgeschichtsschreibung gewürdigt. Beispielhaft ist die Widmung an den Fürsten Pückler, mit der Heinrich Laube drei Jahre nach Rahels Tod seine Novelle Liebesbriefe versah:

– Heinrich Laube: Liebesbriefe. Novelle, Heinrich Hoff, Mannheim 1836, S. XVI–XIX (Web-Ressource). Biographie und WissenschaftObwohl Rahel Varnhagen von Ense zu Lebzeiten ausschließlich anonym publizierte, wird ihr Name bereits mit einer Kurzvita und Literaturangaben in Schindels Schriftstellerinnen-Lexikon von 1825 aufgeführt.[38] Auch das von Karl Herloßsohn herausgegebene Damen Conversations Lexikon enthielt einen (mit „E. v. E.“ gezeichneten) ausführlichen biographischen Artikel unter dem Lemma Rahel.[39] Ein längerer Abschnitt im Vorwort zu Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, das ihr Witwer seinen autobiographischen Denkwürdigkeiten des eignen Lebens entnahm, blieb lange die einzige Informationsquelle. 1857 veröffentlichte Eduard Schmidt-Weißenfels die erste selbstständige Biographie, die in vielem den Angaben Karl August Varnhagens verpflichtet war. Mit Rahel. Her Life and Letters legte Kate Vaughan Jennings 1876 als erste Frau eine (englischsprachige) Darstellung vor; 1900 folgte der Gymnasiallehrer Otto Berdrow mit einer dem Positivismus des 19. Jahrhunderts verpflichteten Biographie. 1903 veröffentlichte die Schweizer Frauenrechtlerin Emma Graf die erste Studie über Rahel Varnhagen von Ense mit wissenschaftlichem Anspruch, mit der sie am 11. Dezember 1901 in Bern promoviert worden war.[40] Zensur-Warnstempel auf Rahels Porträt im Bildarchiv der NSDAP-Reichsleitung und des Reichsbundes der Deutschen Beamten (Archiv der Varnhagen Gesellschaft e. V.) Bücher wie das der schwedischen Reformpädagogin Ellen Key (1907), das mit einer Einführung von Havelock Ellis auch in englischer Sprache erschien,[41] und des Straßburger Germanisten Jean-Édouard Spenlé (1910), das 1911 den Prix Marcelin-Guérin der Académie française erhielt, belegen, dass Rahel um 1900 zur Weltliteratur gehörte. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs promovierte im August 1914 der serbische Literatur- und Sprachwissenschaftler Dragutin P. Subotič in München über Rahel Levin und das Junge Deutschland. Ihr Einfluß auf die jungen Geister (1914). Weitere wissenschaftliche Arbeiten folgten (u. a. Hermann Trog 1925, Lore Feist 1926, Charlotte Albarus 1930). Von großem Einfluss waren auch die Schriften der Schweizer Zionistinnen Augusta Weldler-Steinberg und Margarete Susman. Zahlreiche Anthologien und biographische Kleinschriften, herausgegeben u. a. von Hans Landsberg (1904 und 1912), Bertha Badt-Strauss (1912, 1928), Kurt Martens (1920), Agathe Weigelt (1921) und Curt Moreck (1923) zeugen von der wachsenden Popularität Rahel Varnhagens in der Zwischenkriegszeit. Vor diesem Hintergrund schrieb die Philosophin Hannah Arendt zwischen 1928 und 1951 eine von den politischen Umständen (Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland, Gestapohaft, Exil) geprägte Studie Rahel Varnhagen: Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. Zu verstehen ist das Buch in erster Linie als philosophische Grundlegung der von Arendt später weiterentwickelten Dichotomie von Paria und Parvenü sowie als polemischer Weckruf für ihre jüdischen Leidensgenossen, die nach 1933 noch an die Möglichkeit eines christlich-jüdischen Miteinanders in Deutschland glaubten. Trotz des Untertitels handelt es sich strenggenommen nicht um eine Biographie und sollte ausdrücklich kein „Buch über die Rahel […] über ihre Persönlichkeit, […] über ihre Gedankenwelt und ihre ‚Weltanschauung‘“ darstellen. Vielmehr beabsichtigte Arendt, „Rahels Lebensgeschichte so nachzuerzählen, wie sie selbst sie hätte erzählen können. […] Dies gelingt, indem man in der Reflexion sich selbst und anderen die eigene Geschichte immer wieder vor- und nacherzählt“, was „eine nie nachlassende Wachheit und Schmerzfähigkeit“ erfordere, „um treffbar und bewußt zu bleiben“.[42] Diesem selbstreferentiellen Ansatz, der die Grenzen von Autorin und Gegenstand verschwimmen lässt,[43] entspricht der Verzicht auf eine historiographische oder literaturwissenschaftliche Herangehensweise zugunsten der literarisch-essayistischen, einfühlenden, innere Monologe der Protagonistin im Präsens wiedergebenden Form. Obwohl das Buch später gerichtlich als Habilitationsschrift anerkannt wurde, werden beispielsweise Briefpassagen ohne Stellenangaben und nicht immer originalgetreu zitiert.[44] Zur deutschen Ausgabe von 1957 trug die Germanistin und Arendt-Vertraute Lotte Köhler die Daten gedruckter Briefe nach.[45] Für Arendts Hauptthese, Rahel habe zeitlebens „aus dem Judentum heraus“ kommen wollen, fehlt es an Belegen; zudem spricht vieles gegen Arendts Behauptung, Rahel Varnhagen habe selbst antijüdische Vorurteile der christlichen Mehrheitsgesellschaft übernommen. Ihre Ehe wird als Mesalliance dargestellt, ohne den Briefwechsel der Verlobungszeit heranzuziehen, dem Arendt lediglich eine Selbstcharakteristik des jungen Varnhagen („Bettler am Wege“) entnimmt. Die aus dieser beiläufigen Bemerkung abgeleitete, durchgehend negative Charakteristik des Ehemanns als unebenbürtig und passiv wird unter Rückgriff auf Polemiken von Heinrich von Treitschke und Reinhold Steig vorgetragen. Spekulationen über eine willkürliche Zensur und Zerstörung der brieflichen Hinterlassenschaft durch den Witwer wurden inzwischen von der neueren Forschung widerlegt.[46] Kritik erfuhr Hannah Arendt auch durch die gleichfalls emigrierte Germanistin Käte Hamburger, die ihre Darstellung Rahel Varnhagens als „Irreführung, ja Verfälschung“ bezeichnete.[47] Immerhin wurde die Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik, deren Quellen nach dem (vermeintlichen) Kriegsverlust der Sammlung Varnhagen nicht mehr nachgeprüft werden konnten, für rund dreißig Jahre (jedenfalls für die westdeutsche Germanistik) das maßgebliche, wissenschaftlich kanonisierte Werk über Rahel Varnhagen von Ense. In der Ära des Nationalsozialismus erschienen mehrere, teils wissenschaftlich verbrämte Hetzschriften, die den Salon Rahel Varnhagens als Verschwörung gegen „arische“ Schriftsteller wie Clemens Brentano und Ludwig Achim von Arnim, sie selbst aber als geistesgestört charakterisierten.[48] In dieser Zeit wurde der Druck von Bildnissen und – ausdrücklich durch Joseph Goebbels – auch der Druck von Briefen Rahel Varnhagens untersagt.[49] In Paul Fechters einschlägiger Kulturgeschichte Die Berlinerin (1943) findet sich ein Kapitel über Pauline Wiesel, doch weder hier noch sonst im Buch wird Rahel Varnhagen von Ense namentlich erwähnt, natürlich auch keine andere Berlinerin aus jüdischer Familie.[50]   Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Rezeption von ehemals aktiven NS-Funktionären mitbestimmt. Beispielhaft dafür sind der ehemalige SS-Obersturmbannführer und Mitarbeiter im Reichssicherheitshauptamt Hans Rößner, der als Lektor Hannah Arendts im Piper-Verlag die ahnungslose Autorin beschwor, die Bezeichnung „Jüdin“ aus dem Buchtitel wegzulassen,[51] und der ehemalige NS-Oberregierungsrat Herbert Scurla, der in der Türkei jüdische Emigranten denunziert hatte. Seine Nachkriegs-Schriftstellerkarriere (Johannes-R.-Becher-Medaille 1971, Vaterländischer Verdienstorden 1974) in der DDR begann Scurla, indem er zunächst unter Pseudonym (Karl Leutner) Auswahlbände von Heine- und Karl-August-Varnhagen-Texten vorlegte und 1962 eine auch im Westen vielgelesene populäre Rahel-Biographie lieferte.[52] Die Radikalisierung der Studenten in der Ära der Außerparlamentarischen Opposition stellte den weitgehend entpolitisierten Lehrplan der Germanistik in Frage und belebte das Interesse an vernachlässigten Autoren der Aufklärung, der Romantik und des Vormärz. Der Lyriker Friedhelm Kemp legte bis 1968 eine vierbändige, kommentierte Ausgabe von Rahel Varnhagens Briefwechseln in modernisierter Rechtschreibung vor. Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, die im 19. Jahrhundert vielgelesene Korrespondenz zwischen Rahel und Karl August Varnhagen und die Tagebücher des letzteren wurden 1971–1973 als Faksimiles nachgedruckt. In Frankreich legte 1980 die deutsche Emigrantin Clara Malraux, geb. Goldschmidt, geschiedene Ehefrau des Kulturministers André Malraux, eine französischsprachige Biographie vor. Auch der 1870 von Ludmilla Assing zweisprachig herausgegebene Briefwechsel mit Astolphe de Custine wurde in Genf nachgedruckt.[53] 1986 erschienen, ebenfalls faksimiliert, Rahel Varnhagens Gesammelte Werke in zehn Bänden. Diese von Konrad Feilchenfeldt initiierte Ausgabe stellte nicht nur alle bisher gedruckten Texte Rahel Varnhagens zusammen (erschlossen durch Konkordanz, Korrespondentenverzeichnis, Zeittafel und ein Register von Uwe Schweikert), sondern brachte im Schlussband – soweit damals zugänglich – unveröffentlichte Texte. Mehrere Auswahlbände erschienen in west- und ostdeutschen Verlagen (Marlis Gerhardt 1987 und 1987, Barbara Hahn 1990 in der BRD, Günter de Bruyn und Dieter Bähtz 1985 in der DDR). Neuere Dissertationen wurden von Juliane Laschke (1988)[54] und Barbara Breysach (1989) sowie eine Biographie von Heidi Thomann Tewarson (1988) vorgelegt. Nachdem in den späten 1970er Jahren gerüchteweise bekannt wurde, dass die unter dem Namen Berlinka bekannten Bestände der ehemaligen Königlichen Bibliothek zu Berlin keinesweges vernichtet, sondern seit Ende des Zweiten Weltkriegs in der polnischen Biblioteka Jagiellońska aufbewahrt wurden, reiste als erste Forscherin auf Rahels Spuren die amerikanische Historikerin Deborah Hertz nach Krakau und veröffentlichte ihre Entdeckung 1981.[55] Im Herbst 1984 trafen sich die Germanistinnen Barbara Hahn und Ursula Isselstein-Arese im Handschriftenlesesaal der Bibliothek und vereinbarten eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Ziel „einer italienisch-deutschen, textkritischen und kommentierten Edition Rahel Levin Varnhagen (E. R. L. V.)“.[15] Barbara Hahn legte 1990 die erste Dissertation vor, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf Originalmanuskripte Rahel Varnhagens von Ense zurückgreifen konnte. Eine neuere Biographie unter diesen Vorzeichen veröffentlichte die Journalistin Carola Stern 1994. Zur selben Zeit kuratierten in Berlin die Germanistinnen Irina Hundt und Carola Gerlach, gefördert von der Beratungsstelle für Frauen und Familie, zum 160. Todestag die Wanderausstellung Rahel Varnhagen. Eine jüdische Frau in der Berliner Romantik, die durch mehrere deutsche Städte tourte.[56] Aus der Edition Rahel Levin Varnhagen gingen bisher fünf Bände Briefwechsel und Aufzeichnungen (ERLV I-V), ein Band mit Korrespondenzen von Pauline Wiesel,[57] mehrere Tagungsbände sowie die schon von Karl August Varnhagen von Ense durch ein vielfältig ergänztes Handexemplar (mit Auflösung von Namenskürzeln der 1833 noch lebenden Personen) vorbereitete, von Barbara Hahn in sechs Bänden realisierte sogenannte Dritte Auflage von Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde hervor. Filme

Hörspiele

Bühnenwerke

LiteraturRebecca Friedländer, später bekannter unter ihrem Pseudonym Regina Frohberg, ließ ihre damalige Freundin mit wenig schmeichelhafter Charakteristik als Charlotte von Willingshausen in dem Roman Schmerz der Liebe (1810) auftreten.[60] Unter eigenem Namen figurierte Rahel Varnhagen von Ense zuerst bei Fanny Lewald in deren Roman Prinz Louis Ferdinand (1849).[61] Sie ist darin die heimliche Geliebte des Hohenzollernprinzen, die dieser Liebe zugunsten ihrer Freundin Pauline Wiesel entsagt. Wegen der gedruckten Widmung an Karl August Varnhagen, die Fanny Lewald ohne dessen Genehmigung dem Roman vorangestellt hatte, wurde vermutet, der Roman behandele historische Tatsachen, weshalb sich Varnhagen in einer Erklärung von dem Werk distanzierte.[62] Die Schriftstellerin Kathinka Zitz veröffentlichte 1864 den Roman Rahel oder dreiunddreißig Jahre aus einem edeln Frauenleben.[63] Auch in dem kurz darauf erschienenen biographischen Roman Heinrich Heine, der Liederdichter lässt sie Rahel wiederholt auftreten.[64] Heinrich Heine, in dessen Werk Rahel Varnhagen oft erwähnt ist, widmete ihr den Gedichtzyklus Die Heimkehr aus den Reisebildern.[65] Als Ludwig Robert sie im Manuskript seines parodistischen, an Ludwig Tieck gerichteten Gedichtzyklus in Freien Rhythmen unter dem Titel Promenaden eines Berliners in seiner Vaterstadt nur „Die Schwester“ nannte, wünschte Rahel Varnhagen (Brief vom 12. Mai 1823)[5] in künftigen Ausgaben namentlich erwähnt zu werden.[66] Mitunter hat Robert Passagen aus ihren Briefen in Versform gebracht: Soll ein Weib wohl Bücher schreiben; In seinen Gedichtband Three Taverns. A Book of Poems (1920) nahm der US-amerikanische Dichter Edwin Arlington Robinson das Gedicht Rahel to Varnhagen auf; ein Monolog in Blankversen, der den Altersunterschied des Paars aus Rahels Sicht behandelt.[68] Weitere Gedichte auf Rahel Varnhagen schrieben unter anderen Karl Gustav Brinckmann, Wilhelm Neumann, Werner Kraft, Aldona Gustas und Geertje Suhr. Der deutsche Schriftsteller Hartmut Lange machte Rahel Varnhagen von Ense und die Gedenktafel am Haus Jägerstraße 54–55 zum Gegenstand der Erzählung Die Begegnung in seinem Buch Der Blick aus dem Fenster, das 2015 erschien. Dem Protagonisten begegnet in Berlin-Mitte während des Baubooms eine unsicher wirkende Frau, deren Gesicht ihm von der Gedenktafel in der Jägerstraße her bekannt ist. Zuhause sucht er „in der Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, die über ihr Leben und Wirken Auskunft gab“. Tags darauf trifft er die Frau auf der Höhe des Brandenburger Tors wieder und will ihr begreiflich machen, was ihr als Jüdin, selbst wenn es ihr gelänge, ihrer „Vergänglichkeit zu widersprechen“, später „sonst noch begegnet wäre“. Eine Woche darauf findet er die Gedenkinschrift verändert und verkratzt und ist überzeugt, die zurückgekehrte Rahel habe ihr Andenken austilgen wollen.[69] Erinnerung  In den Städten Hamburg, Köln, Freiburg im Breisgau, Berlin, Oldenburg und Ludwigshafen sind Straßen nach Rahel Varnhagen benannt. In Hagen trägt ein Weiterbildungskolleg ihren Namen.[70] Das Land Berlin stiftete 1993 einen Literaturpreis, die Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille, der an Autoren, Übersetzer und an Persönlichkeiten, die sich um das literarische Leben in Berlin verdient gemacht haben, vergeben wird. Nach Rahel und Karl August Varnhagen von Ense wurde ein Asteroid benannt.[71] 1997 wurde die Varnhagen Gesellschaft gegründet. Literatur

WeblinksWikiquote: Rahel Varnhagen von Ense – Zitate

Wikisource: Rahel Varnhagen von Ense – Quellen und Volltexte

Commons: Rahel Varnhagen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Information related to Rahel Varnhagen von Ense |

||||||||||||||||