美濃国(みののくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東山道に属する。

「美濃」の名称

美濃国を指す木簡は多く見つかっているが、石神遺跡・飛鳥池遺跡・藤原宮跡など7世紀の木簡はみな「三野国」と記す。青野(現・大垣市青野)、大野(現・揖斐郡大野町)、各務野(現・各務原市)という3つの「野」に由来するという説がある。

そして8世紀初頭の大宝2年戸籍(702年)や同3年(703年)の藤原宮跡木簡に「御野国」という表記が出てくる[1]。そして『古事記』には三野と美濃国の両様の表記がある。美濃の表記は8世紀にやや遅れて登場したようである。

別に、平城宮から出土した木簡には「美野国」と表記されたものもある。藤原忠通書状案(天理図書館所蔵文書)には「御庄々、武義(美乃国)、山上(美乃国)、吉田(美乃国)、保元々年七月」と記載されている。『新抄格勅符抄』(神事諸家封戸大同元年牒)にも、「美乃国」とある。

柳田国男は著書『地名考』で、美濃、耳納、三納など、ミノと読む地名を挙げ、これらは一方が山地で、わずかな高低のあることを意味した地名であるとし、島根県美濃郡、岡山県の美濃県(みぬのあがた)などを例示した。当国本巣郡に美濃郷があり、この本巣郡は根尾川両岸を占める山地丘陵地帯で、美濃国造の本拠とされている。[2]

沿革

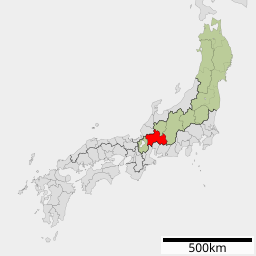

美濃国は『先代旧事本紀』によれば、もともと三野前国、三野後国、額田国の三国、『古事記』によれば、この二国に本巣国と牟義都国を加えた五ヵ国であったとされる。それぞれの国には国造が設置され、また美濃県、鴨県、刀支県の三県に県主が設置された。後にこれらの国々と県を統合した結果、美濃国が7世紀に成立した。成立時の範囲は、現在の岐阜県の南部地域(美濃地方)と長野県の南西部地域の一部の木曽郡(木蘇国)にほぼ相当した。南隣の尾張国との境は木曽川であったが、当時の流路は現在より北で、現在の境川下流を通っていた。

霊亀元年(715年)7月、席田君邇近(むしろだのきみにこん)と新羅人74家のひとびとを美濃の国に移住させて、席田郡がつくられた(『続日本紀』)。岐阜県本巣市の舂稲神社には、当地が邇近の墓であるという伝承が残っている[3]。大宝2年(702年)の美濃国加茂郡半布(はにゅう)里(現在の富加町羽生)戸籍に古い渡来系氏族である秦人・秦人部の姓をもつ人々が多くみられる(『日本書紀』斉明天皇6年10月条)。[4]

領域

明治維新直前の領域は、現在の岐阜県から下記を除き、愛知県一宮市の一部(東加賀野井の一部[注 3])と稲沢市の一部(祖父江町拾町野・祖父江町馬飼および祖父江町祖父江の一部[注 4])、豊田市の一部(須渕町・浅谷町・三分山町・下切町・下中町・島崎町・上中町・上切町・一色町)を加えた区域に相当する。

- 飛騨国に属する範囲

- 信濃国に属する範囲

- 越前国に属する範囲

- 伊勢国に属する範囲

- 尾張国に属する範囲

木曽も含んでいた古代から近世

702年(大宝2年)に「始めて美濃国の岐蘇山道を開く」と続日本紀に記されているのが岐蘇(木曽)の史料上の初見であるが、このとき木曽路を開通させたのは美濃国の役人たちであったため、木曾谷は美濃国に含まれた。はじめ美濃国恵奈郡絵上郷に属していたが、信濃国と所属がしばしば争われた。9世紀後半の、貞観年中の859年~876年に天皇の勅命により、朝廷より藤原正範と靭負直継雄が派遣され、両国の国司と現地に臨んだ。この時の正範らの報告によると、「もともと吉蘇、小吉蘇の両村(木曾谷の村落)は美濃国恵奈郡絵上郷の地域にあり、和銅6年(713年)に美濃守笠麻呂らが、ここに吉蘇路を開通させた(三代実録)。ここは美濃の国府(不破郡垂井町府中)から10日余りもかかる距離にあり、信濃国府(松本市)のすぐ近くではあるが、もし信濃国ならば、美濃国司がこのような遠いところで工事をする理由がない。その理由で美濃と信濃の両国の国司立ち会いの上で国境を「懸坂上岑」(木祖村と旧奈川村との境界で木曽川の水源から北にある境峠)と定め、吉蘇・小吉蘇両村を恵奈郡絵上郷の地と裁断。それでこの報告にしたがって、木曾谷を美濃国と決めた。」という。当時は、境峠を越えて飛騨から来た道と合流し信濃国府へ向かったのである[5]。しかし平安時代末期になると、源義仲が信濃国木曾の住人とされたように「木曾谷は信濃」という認識が生まれた。平安時代中期の拾遺和歌集には、源頼光の『なかなかに いいもはなたで信濃なる木曽路の橋のかけたるやなぞ』という和歌がある。

- 信濃地名考という文献には、木曾が信濃国に移管されたのは、平安時代の延喜年間(901年 - 923年)と記されている。

- 美濃国恵奈郡であった木曾全域が信濃国に移った時期について、信州大学人文学部の山本英二教授が長野県木曽郡大桑村の定勝寺の古文書の回向文の中から年代が分かる5点で、延徳3年(1491年)には、美濃州恵奈郡木曽庄とあるが、永正12年(1515年)には、信濃州木曽荘と書かれているので木曾が美濃国恵奈郡から信濃国へ移ったのは1491年から1515年の間と結論付けた。

- 木曾古道記には木曽川より東側にある定勝寺の天文18年(1549年)作の鐘銘には信州木曾庄と書かれてあるのに対し、木曽川より西側にある興禅寺にある承応2年(1653年)作の鐘銘には美濃国恵那郡木曾庄となっていることを述べた上で、天正以来の記録に木曽川より東を信濃国筑摩郡、木曽川より西を美濃国恵那郡と分けていたが、享保9年(1724年)に木曽川の東も西も信濃国筑摩郡木曾と定められたと記されている。

尾張国から美濃国へ移された地域

天正14年(1586年)に木曽川が氾濫して流路をほぼ現在のものに変えたことをうけて、変更された木曽川の北岸と中洲を尾張国から美濃国に移した。現在の地図にあてはめると、北岸は岐阜県のうち境川と木曽川にはさまれた一帯、中洲は各務原市川島にあたる。

該当するのは、岐阜市(旧柳津町の一部等)、各務原市(旧稲羽町の一部、旧川島町)と、羽島郡のほぼ全域(岐南町、笠松町)、羽島市のほぼ全域、海津市(旧海津町、旧平田町の大部分)である。

三河国から美濃国へ、岐阜県から愛知県へ移った地域

現在の愛知県豊田市の上切町・上中町・下中町・下切町・島崎町・一色町は、元は三河国加茂郡足助庄仁木郷であったが、室町時代にこの地域を支配する領主が、隣接する美濃国恵那郡南部の領主であった明知遠山氏へ娘を嫁がせる際に美濃国恵那郡に化粧料として割き与えたと伝えられている。しかし1955年(昭和30年)4月1日にこの地域に存在した岐阜県恵那郡三濃村が岐阜県と愛知県に分裂し、愛知県東加茂郡旭村に越県編入された。

国内の施設

国府

- 美濃国府

- 国府は不破郡(現:垂井町府中)にあった。様々な遺構や遺物が発掘され「美濃国府跡」として国の史跡となっている。

国分寺・国分尼寺

- 美濃国分寺

- 上記の国府に近い青野ヶ原(現:大垣市)に建立された。現在の美濃国分寺は江戸時代初期の再興。

- 美濃国分尼寺

- 国分寺の南西約1km(現:垂井町平尾)に建立されたとされており、平成16年から発掘調査が行われ尼寺建物の基壇の一部が見つかっている。

神社

- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、以下に示す大社1座1社・小社38座37社の計39座38社が記載されている(美濃国の式内社一覧参照)。大社1社は名神大社である。

- 総社・一宮以下

関所

地域

郡

- 多藝郡-富上郷、物部郷、垂穂郷、立野郷、有田郷、田後郷、佐伯郷、建部郷

- 石津郡-桜樹郷、山埼郷、大庭郷、建部郷

- 不破郡-三桑郷、野上郷、高家郷、藍川郷、新居郷、袁佐郷、栗原郷、荒埼郷、眞野郷、山本郷、有寶郷、文部郷、駅家郷

- 安八郡-那珂郷、太田郷、物部郷、安八郷、服織郷、長友郷

- 池田郡-額田郷、壬生郷、小島郷、伊福郷、春日郷、池田郷

- 大野郡-大神郷、明見郷、三桑郷、上秋郷、下秋郷、郡家郷、志麻郷、太田郷、石太郷、栗田郷、七埼郷、駅家郷

- 本巣郡-鹿立郷、遠市郷、安堵郷、美濃郷、穂積郷、物部郷、船木郷、栗田郷

- 席田郡-美和郷、磯部郷、那珂郷、名太郷

- 方県郡-村部郷、大唐郷、鵜飼郷、方縣郷、思淡郷、駅家郷

- 厚見郡-市俣郷、川邊郷、厚見郷、郡家郷、三家郷、皆太郷

- 各務郡-村国郷、各務郷、那加郷、芥見郷、三井郷、大榛郷、駅家郷

- 山県郡-出石郷、大神郷、片野郷、三田郷、大桑郷、餘部郷

- 武藝郡-御佩郷、跡部郷、生櫛郷、有知郷、白金郷、大山郷、稲杇郷、菅田郷、揖可郷

- 郡上郡-郡上郷、安郡郷、和良郷、栗栖郷

- 加茂郡-埴生郷、生部郷、井門郷、小山郷、曰理郷、神田郷、中家郷、川邊郷、志麻郷、駅家郷

- 可児郡-可兒郷、郡家郷、曰理郷、大井郷、矢集郷、池田郷、駅家郷

- 土岐郡-日吉郷、楢原郷、異味郷、土岐郷、餘部郷、駅家郷

- 恵奈郡-淡気郷、安岐郷、竹折郷、坂本郷、絵下郷、絵上郷

以下三郡は、安土桃山時代に尾張国より移管された。

江戸時代の藩

美濃国の藩の一覧

| 藩名 |

居城 |

藩主

|

| 大垣藩

|

大垣城

|

- 石川家:5万石、1601年 - 1616年(豊後日田藩6万石に移封)

- 久松松平家:2万石、1616年 - 1624年(信濃小諸藩5万石に移封)

- 岡部家:5万石、1624年 - 1633年(播磨龍野藩5万3千石に移封)

- 松平定綱:6万石、1633年 - 1635年(伊勢桑名藩11万3千石 に移封)

- 戸田家:10万石、1635年 - 1871年(廃藩置県)

|

大垣新田藩

大垣藩支藩

|

畑村陣屋

|

- 戸田家:1万石、1688年 - 1871年(廃藩置県)

|

| 郡上藩

|

郡上八幡城

|

- 遠藤家:2万7千石→2万4千石、1600年 - 1692年(無嗣、常陸・下野両国内1万石に移封)

- 井上家:5万石、1692年 - 1697年(丹波亀山藩4万7千石に移封)

- 金森家:3万8千石、1697年 - 1758年(郡上一揆等のため改易)

- 青山家:4万8千石、1758年 - 1871年(廃藩置県)

|

| 加納藩

|

加納城

|

- 奥平家:10万石、1601年 - 1632年(無嗣断絶)

- 大久保忠職:5万石、1632年 - 1639年(播磨明石藩7万石に移封)

- 戸田松平家:7万石、1639年 - 1711年(山城淀藩6万石に移封)

- 安藤家:6万5千石→5万石、1711年 - 1756年(陸奥磐城平藩6万7千石に移封)

- 永井家:3万2千石、1711年 - 1871年(廃藩置県)

|

| 岩村藩

|

岩村城

|

- 大給松平家:2万石、1601年 - 1638年(遠州浜松藩3万5千石に移封)

- 丹羽家:2万石、1638年 - 1702年(越後高柳藩1万石に移封)

- 大給松平家:2万石→3万石、1702年 - 1871年(廃藩置県)

|

| 苗木藩

|

苗木城

|

- 遠山家:1万石、1600年 - 1871年(廃藩置県)

|

| 高富藩

|

高富陣屋

|

- 本庄家:1万石、1709年 - 1871年(廃藩置県)

|

| 今尾藩

|

今尾城

今尾陣屋

|

- 市橋長勝:2万石、1600年 - 1610年(伯耆矢橋藩2万3千石に移封)

- 竹腰家(尾張藩附家老):1万石→2万石→3万石→2万石、1611年 - 1871年(廃藩置県)

|

| 高須藩

|

高須城

高須陣屋

|

- 徳永家:5万石、1600年 - 1628年(不始末改易)

- 小笠原貞信:2万2千石 1640年 - 1691年(越前勝山藩2万2千石に転封)

- 尾張松平家(尾張藩支藩):3万石、1700年 - 1870年(本藩に吸収)

|

| 黒野藩

|

黒野城

|

- 加藤貞泰:4万石、1600年 - 1610年(伯耆米子藩6万石に移封)

|

| 揖斐藩

|

揖斐城

|

- 西尾家:3万石→2万5千石、1600年 - 1623年(無嗣断絶)

|

| 金山藩

|

|

- 松平忠頼:2万5千石、1600年 - 1601年(遠州浜松藩5万石に移封)

|

| 上有知藩

|

小倉山城

|

- 金森家:1万8千石→2万石、1600年 - 1611年(無嗣断絶)

|

| 十七条藩

|

十七条城

|

- 稲葉正成:1万石→2万石、1607年 - 1627年(下野真岡藩2万石に移封)

|

| 青野藩

|

青野陣屋

|

- 稲葉正休:1万2千石、1681年 - 1684年(江戸城内で堀田正俊を刺殺後、自らも殺害される)

|

| 関藩

|

関陣屋

|

- 大島光義:1万8千石、1600年 - 1604年(没後子孫に領地を分配し、それぞれ旗本に)

|

| 清水藩

|

清水城

|

- 稲葉通重:1万2千石、1600年 - 1607年(素行不良のため改易)

|

| 岩滝藩

|

岩滝陣屋

|

- 本庄道章:1万石、1705年 - 1709年(高富藩に移転)

|

| 徳野藩

|

徳野陣屋

|

- 平岡家:1万石、1604年 - 1653年(家督争いを咎められ改易)

|

| 野村藩

|

|

- 織田家:1万石、1600年 - 1631年(無嗣断絶)

|

| 美濃長谷川藩

|

|

- 長谷川守知:1万石、1617年 - 1635年頃(分知のため旗本に)

|

| 美濃脇坂藩

|

|

- 脇坂安信:1万石、1615年 - 1632年(不始末改易)

|

幕末の領主

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(1,561村・654,872石余)。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。

- 厚見郡(57村・41,543石余) - 幕府領(美濃郡代・大垣藩預地)、旗本領、加納藩、尾張名古屋藩、陸奥磐城平藩

- 各務郡(41村・20,532石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、尾張名古屋藩、高富藩

- 羽栗郡(63村・21,375石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、尾張名古屋藩、陸奥磐城平藩

- 中島郡(32村・14,565石余) - 幕府領(美濃郡代・名古屋藩給人毛利源内預地)、旗本領、尾張名古屋藩、尾張犬山藩

- 海西郡(25村・11,750石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、高須藩

- 石津郡(77村・26,373石余) - 幕府領(美濃郡代・大垣藩預地)、旗本領、高須藩、大垣藩、尾張名古屋藩、今尾藩

- 多芸郡(61村・34,408石余) - 幕府領(美濃郡代・大垣藩預地)、大垣藩、今尾藩、尾張名古屋藩、尾張犬山藩、高須藩

- 不破郡(45村・37,212石余) - 幕府領(大垣藩預地)、旗本領、大垣藩、尾張名古屋藩

- 安八郡(152村・81,850石余) - 幕府領(美濃郡代・大垣藩預地)、旗本領、大垣藩、尾張名古屋藩、今尾藩、尾張犬山藩、岩村藩

- 池田郡(67村・18,973石余) - 幕府領(大垣藩預地)、旗本領、大垣藩、尾張名古屋藩、備中岡田藩

- 大野郡(122村・50,037石余) - 幕府領(大垣藩預地)、旗本領、大垣藩、野村藩、尾張名古屋藩、岩村藩

- 本巣郡(71村・35,899石余) - 幕府領(美濃郡代・大垣藩預地)、旗本領、大垣藩、陸奥磐城平藩、尾張名古屋藩

- 席田郡(9村・5,726石余) - 幕府領(美濃郡代・大垣藩預地)、旗本領

- 方県郡(54村・33,795石余) - 幕府領(美濃郡代・大垣藩預地)、旗本領、陸奥磐城平藩、高富藩、尾張名古屋藩、大垣藩

- 山県郡(50村・26,330石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、岩村藩、尾張名古屋藩、高富藩

- 武儀郡(135村・33,827石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、尾張名古屋藩、岩村藩、今尾藩

- 郡上郡(164村・30,274石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、郡上藩

- 加茂郡(116村・42,818石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、尾張名古屋藩、苗木藩、今尾藩

- 可児郡(95村・32,444石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、尾張名古屋藩

- 土岐郡(44村・19,895石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、尾張名古屋藩、岩村藩

- 恵那郡(81村・35,233石余) - 幕府領(美濃郡代)、旗本領、岩村藩、苗木藩、尾張名古屋藩

人物

国司

美濃守

美濃介

守護

鎌倉幕府

室町幕府

戦国時代

戦国大名

織豊政権の大名

- 西美濃三人衆:斎藤氏の家臣であったが、織田信長の美濃侵攻時に織田方に加担し、本領を安堵された

- 岐阜城主

- 織田信忠:1576年に信長から織田家の家督と美濃東部・尾張国の一部を譲られる。1582年、本能寺の変で父と共に討ち死に。

- 織田信孝:1582年、兄・信忠の領地であった美濃国を与えられるが、柴田勝家と結んだため、翌1583年、織田信雄に攻められ降伏・自害

- 池田元助:本城は父池田恒興の大垣城、1582年 - 1584年(小牧・長久手の戦いで戦死)

- 池田輝政:13万石、1584年 - 1590年(三河吉田15万2千石に移封)

- 豊臣秀勝:1591年 - 1592年(朝鮮出兵中に病没)

- 織田秀信:1592年 - 1600年(関ヶ原の戦い後に改易)

- 大垣城主

- 氏家直昌:1571年 - 1583年(死亡、家督は弟の氏家行広が継いだが、美濃三塚1万5千石に移封)

- 池田恒興・輝政:13万石、1583年 - 1584年(岐阜城へ移動)

- 一柳直末:3万石、1585年 - 1589年(軽海西城6万石に移封)

- 伊藤盛景・盛正:3万4千石、1589年 - 1600年(関ヶ原の戦い後に改易)

- その他

- 森長可・忠政:岩村城4万石、1582年 - 1600年(信濃川中島に移封)

- 田丸直昌:岩村城4万石、 1600年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、改易)

- 稲葉貞通:曽根城→郡上八幡城4万石、1579年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、豊後臼杵藩5万石に移封)

- 加藤貞泰:黒野城4万石、1594年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、本領安堵黒野藩に)

- 徳永寿昌:美濃高松3万石、1583年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、美濃高須藩5万石に移封)

- 関一政:多良城3万石、1600年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、本領安堵多良藩に)

- 原長頼:美濃太田3万石、1598年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、自害・改易)

- 西尾光教:曽根城2万石、1585年頃 - 1600年(関ヶ原の戦い後、美濃揖斐藩3万石に移封)

- 丸毛兼利:福束城2万石、1589年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、改易)

- 佐藤秀方・方政:上有知2万石、? - 1600年(関ヶ原の戦い後、改易)

- 氏家行広:三塚城1万5千石、1583年 - 1590年(伊勢桑名2万2千石に移封)

- 稲葉重通・通重:清水1万2千石、1588年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、本領安堵清水藩に)

- 市橋長利・長勝:今尾1万石、1563年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、2万石に加増、今尾藩に)

- 平塚為広:垂井城1万石、1600年 - 1600年(関ヶ原の戦い後で戦死、改易)

- 河尻秀長:苗木1万石、1599年 - 1600年(関ヶ原の戦いで戦死、改易)

- 木村由信:北方1万石、1595年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、大垣城で殺害、改易)

- 高木守之:高須1万石、1592年 - 1600年関ヶ原の戦い後、改易)

武家官位としての美濃守

江戸時代以前

- 美濃守護土岐氏

- 土岐頼忠:第8代当主。南北朝時代・室町時代の武将

- 土岐頼益:第9代当主。南北朝時代・室町時代の武将

- 土岐持益:第10代当主。 室町時代の武将、守護大名

- 土岐成頼:第11代当主。室町時代から戦国時代の武将

- 土岐頼芸:第14代・第16代当主。戦国時代の武将

- その他

江戸時代

美濃国の合戦

脚注

注釈

- ^ 「のうしゅう」と読むのは江戸時代後期以降(「濃」の漢音は「じょう」で、「のう」と読むのは慣用音とされる)。ジョアン・ロドリゲス『日本語小文典』では"Giôxû"(ヂョーシュー)と綴られ、城州・上州・常州の"Iôxû"(ジョーシュー)とは発音が区別されている。

- ^ 美作国と区別するためそれぞれ二文字目を採って「濃州」「作州」とするが、美濃国の場合は「美州」と呼ばれることもあった。現在も越美山地、越美南線など、越前国と組み合わせる呼称で「美」が採られているものもある。

- ^ 1887年(明治20年)に尾張国に移管。

- ^ いずれも1887年(明治20年)に尾張国に移管。

- ^ いずれも1883年(明治16年)に美濃国に編入。

- ^ 1887年(明治20年)に美濃国に編入。

出典

- ^ 舘野和己「『古事記』と木簡に見える国名表記の対比」、『古代学』4号、2012年、20頁。

- ^ 角川地名大辞典 21 岐阜県. 角川書店. (1980-09-20日)

- ^ 「船来山古墳群保存活用基本構想 概要版[1]ー

- ^ 筧敏生「古代国家の形成と美濃・飛騨」 松田之利・谷口和人・筧敏生・所史隆・上村恵宏・黒田隆志『岐阜の歴史』山川出版社 2000年 52-53ページ

- ^ 恵那郡史、1926年。すなわち古代には木曾は美濃国恵奈郡に属していたのである。そして元慶3年(879年)9月に懸坂上岑と鳥居峠を境界とし、岐蘇・小岐蘇の所属は美濃国恵奈郡絵上郷と定められた。

- ^ 宝賀寿男『古代氏族系譜集成 中巻』

関連項目

ウィキメディア・コモンズには、

美濃国に関連するカテゴリがあります。

|

|---|

| 五畿七道 |

|  畿内 東海道 東山道 北陸道 山陰道 山陽道 南海道 西海道 畿内 東海道 東山道 北陸道 山陰道 山陽道 南海道 西海道 |

|---|

| 五畿八道 |

|

|---|

| - |

|

|---|

|

|