|

Suku Mee

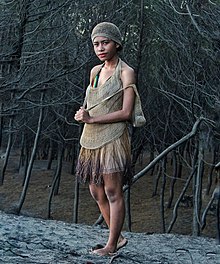

Suku Mee, dikenal juga sebagai Bunani Mee atau Ekari, adalah sebuah Kelompok etnis yang mendiami kawasan pegunungan di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Suku ini mendiami wilayah pegunungan Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Paniai, dan pegunungan bagian barat Kabupaten Mimika yang termasuk kedalam wilayah adat Mee Pago.[2] Suku Mee mayoritas beragama Kristen, dan sebagian beragama Islam di pesisir Kabupaten Nabire. SejarahMenurut cerita rakyat suku Mee, nenek moyang mereka berasal dari arah timur di Lembah Baliem dari tempat bernama Pupupapa atau Pagimo Peku (gua besar). Mereka sudah menjalin hubungan perdagangan menggunakan uang tradisional mege dari keong laut (kuwuk) dengan suku-suku disekitarnya seperti suku Moni di sebelah barat dan suku Kamoro di pesisir sebelah selatan. Mereka pertama kali ditemukan penjelajah eropa saat ekspedisi oleh British Ornithologists' Union pada tahun 1909–1911. Melalui jalur selatan dari wilayah suku Kamoro, mereka menjelajahi Gunung Tapiro di Deiyai dan menemukan kelompok suku pedalaman, karena rata-rata tinggi yang pendek mereka dipanggil Tapiro pygmy.[3] Lalu pada tahun 1934 seorang pilot Belanda bernama Frits Wissel menemukan tiga danau besar, Danau Paniai, Tigi, dan Tage, dimana terjadi banyak aktivitas seperti pelayaran, memancing, dan bercocok tanam. Suku ini kemudian dikenal oleh para antropolog eropa dengan nama Ekari yaitu panggilan eksonim dari suku Moni, dan Kapauku dari suku Kamoro. Tetapi mereka lebih suka dipanggil dengan nama endonim Mee dari Makado Mee artinya "Manusia Sejati".[4][5] BudayaBaju adat Pakaian adat tradisional suku Mee adalah koteka untuk pria dan moge untuk wanita. Koteka dibuat dari labu air yang sudah tua. Pangkal labu tersebut dipotong dan kemudian dikubur di dalam abu panas hingga keras. Setelah itu isi dan biji dari labu dibuang kemudian dikeringkan lagi diatas perapian selama dua minggu. Lalu bagian luar dihaluskan dan diikat dengan tali penahan di bagian bawah. Untuk diikat pada tubuh menggunakan tali dari anggrek koteka ma taboma. Terdapat tiga jenis koteka, koteka pendek yang digunakan sehari-hari, koteka panjang merupakan bentuk paling umum dan digunakan untuk acara adat seperti pelantikan, dan koteka bengkok yang juga digunakan untuk upacara adat.[6] Mogee merupakan rok bagi kaum perempuan yang dibuat dari pintalan kulit batang kayu. Ada sekitar dua belas jenis tumbuhan yang bisa digunakan seperti poyade (melinjo), damiyo (sukun), wogedoka (sejenis Artocarpus), kepiai (sejenis Phaleria), woge/timo/gimowigi (sejenis Ficus), gai (Ficus copiosa), jimo (sejenis Aglaia), tiyuwa (Pipturus argenteus), dan toya (anggrek serat). Batang kayu dikupas dan diremas untuk mengeluarkan getah dan kemudian dikeringkan selama dua minggu. Kemudian kulit batang kayu tersebut dipukul-pukul untuk dilebarkan. Kemudian dirobek dan dipintal hingga menjadi benang. Benang tersebut kemudian dipintal dengan kulit batang anggrek untuk membentuk rok, toya agiya (noken anggrek), kaganepa (gelang), tali koteka, dan anyaman lainnya. Terdapat tiga model mogee yaitu moo mogee berbentuk rok rumbai dipakai untuk anak dan orang dewasa, dane mogee dipakai oleh orang yang belum kawin, dan duga mogee dipakai oleh orang yang sudah kawin.[6] Rumah tradisional Rumah tradisional suku Mee disebut Emawa/Yame Owa (rumah laki laki), Yagamo Owa (rumah perempuan), Yuwu Owa (rumah pesta adat), Daba Owa (rumah pondok beristirahat), Bedo Owa (kandang ayam), dan Ekina Owa (kandang babi).[7] Signifikansi epidemiologisPada tahun 1970-an, investigasi dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang prihatin dengan tingginya angka orang Mee yang dirawat di rumah sakit karena luka bakar. Studi tersebut mengungkapkan banyak orang Mee menderita sistiserkosis yang disebabkan oleh cacing pita babi, Taenia solium, yang sebelumnya tidak ditemukan di Pulau Papua. Akibatnya, banyak yang menderita kejang saat berada di dekat api, melukai diri mereka sendiri dalam prosesnya. Babi yang terinfeksi cacing pita kemungkinan terbawa dari daerah lain (seperti Pulau Bali dengan kuliner daging mentah Lawar) di Indonesia yang endemik cacing pita.[8] Diperparah pula dengan tradisi orang Mee mengkonsumsi daging babi dengan cepat (tanpa diketahui tetangga) sehingga masih belum matang seluruhnya.[9] Walaupun berdasarkan analisa genetika dari sampel Taenia solium dari Pulau Papua dan Pulau Bali, sampel cacing Papua lebih dekat dengan garis turunan cacing pita lain asal Asia dibanding dengan sampel cacing Bali dan wilayah lain di Indonesia, yang menandakan garis keturunan cacing pita paling tua berasal dari Papua dan tidak berasal dari introduksi modern dari populasi cacing pita asal Bali.[8] Representasi di media

Lihat pulaReferensi

Informasi yang berkaitan dengan Suku Mee |

||||||||||||||||||||||||