|

Carl Gustav CarusCarl Gustav Carus

Carl Gustav Carus né le à Leipzig et mort le à Dresde est un médecin et peintre saxon. Il s'est intéressé à la psychologie et à l'étude de l'âme dans une perspective romantique. Sa philosophie relève de la naturphilosophie et son esthétique du romantisme allemand. Il excella en médecine générale, obstétrique, physiologie animale, anatomie, botanique, géologie, peinture de paysage, esthétique de la peinture romantique, philosophie. BiographieCarl Gustav Carus naît en 1789 à Leipzig, ville de l'Électorat de Saxe. Encore élève à Leipzig, il prend de Julius Diez (en) des leçons de dessin ; il étudie ensuite avec Johann Veit Schnorr von Carolsfeld (1764–1841) à l'Académie de dessin. À l'université de Leipzig, il étudie la physique, la botanique, la chimie, la médecine. En 1811, à 22 ans, il est reçu, après six années d'études, docteur en médecine et docteur en philosophie. Dès cette année, le premier, il enseigne à l'université l'anatomie comparée et avec quelques camarades fonde une société savante, l'Académie de Médecine de Dresde. À partir de 1813, il enseigne la peinture à l'huile selon la technique du paysagiste Johann Christian Klengel, de Dresde. Lors de la bataille de Leipzig, en , il contracte le typhus[2]. À Dresde, en Saxe, dès 1814, sous le règne de Frédéric-Auguste Ier, il est professeur d’obstétrique à l'Académie royale médico-chirurgicale et, jusqu'en 1827, directeur de l'Hôpital de maternité. Il se lie, en 1817, au peintre et graveur Caspar David Friedrich (1774-1840), célèbre pour ses paysages romantiques. En 1819, sur l'île de Rügen, Carus fait l'expérience romantique du paysage :

Ses premières huiles sont influencés par Friedrich (Sépulture préhistorique au clair de lune, 1820). Il rencontre Goethe (1749-1832) en 1821 et entretient avec lui une correspondance jusqu'en 1832. Il fonde en 1822, avec Lorenz Oken (1779-1851), la Société germanique des naturalistes et médecins. En 1827 il est nommé médecin personnel et conseiller d'État du roi de Saxe, Antoine Ier de Saxe (de 1827 à 1836). Cette charge lui sera conservé sous les règnes de Frédéric-Auguste II (de 1836 à 1854), et Jean Ier de Saxe (de 1854 à 1867). En 1828 (Von den Ur-Theilen des Knochen- und Schalengerüstes), influencé par Goethe, il élabore le concept d'archétype vertébré : toutes les parties solides des animaux ne sont que des variations d'un type général (la vertèbre), elle-même dérivée d'une forme sphérique fondamentale ; l'idée sera reprise en 1848 à Londres par Richard Owen (On the Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton). Vers 1830 il commence à s'intéresser à l'anthropologie. Ses Neuf Lettres sur la peinture de paysage (1831) ont été considérées comme la théorie par excellence du paysage romantique allemand. Il présente la « peinture de paysage » comme Erdlebenerlebnis (expérience de la communion avec la vie de la terre) et Erdlebenbildkunst (art de la représentation de la vie de la terre). Dans le même ouvrage, il conçoit, sous l'influence d'Alexander von Humboldt (Tableaux de la nature, 1808) une « Physiognomonie des montagnes ». Dans la septième lettre, il déclare :

Ses Leçons de psychologie (Vorlesungen über Psychologie, 1831) marquent la naissance d'une conception psychosomatique de l'homme et de la maladie. Dans Psyché, histoire du développement de l'âme humaine (Psyche; zur Entwicklungsgeschichte der Seele, 1846), son œuvre maîtresse, il distingue inconscient, conscience périphérique (Weltbewusstein), conscience de soi ; ce livre s'ouvre par ces mots :

Dans ce livre, qui influença Freud, la psychologie du rêve est amorcée. Carus étudie la physiognomonie (Symbolik der menschlichen Gestalt, 1853). Il combat le darwinisme en 1861 (Symbolique comparée des squelettes de l'homme et du singe) et 1866 (Natur und Idee). De 1862 à 1869 il est président, sous le nom de Cajus II, de la Leopoldina (Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher), à Halle. Il laisse des Mémoires (Souvenirs et Pensées, Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten, 1865-1866). Il cesse d'exercer comme médecin en 1867. Il meurt le à Dresde. L'Académie de médecine de Dresde, fondée en 1954, porte son nom : Medizinische Akademie „Carl Gustav Carus“ Dresden (MAD). Anatomie philosophiqueEn 1818, C. G. Carus défend dans Traité élémentaire d’anatomie comparée une conception hiérarchique du monde animal. Il s’appuie, au plan anatomique, sur une théorie de la constitution de l’endosquelette par la répétition des segments : le tronc résulterait du développement des protovertèbres (côtes), la tête du développement des deutovertèbres (vertèbres crâniennes), et les membres de celui des tritovertèbres (os de membres). Comme chez Oken on trouve chez Carus la volonté de faire correspondre la hiérarchie des structures (les trois types de vertèbres) à celle des fonctions physiologiques (végétative, locomotrice et sensorielle). Ainsi, chez l’animal le plus élevé, le tronc est caractérisé par la vie végétative, la tête par la vie sensitive, et les membres par la vie locomotive. « Le squelette des animaux supérieurs est en quelque sorte l’empreinte solidifiée du système nerveux » ajoute-t-il : c’est la raison pour laquelle aux trois parties des « masses cérébrales » correspondent un nombre égal de vertèbres crâniennes. À ces dernières, s’ajoutent trois vertèbres « faciales » et quatre vertèbres « intermédiaires », Carus dénombre finalement comme Goethe dans la constitution du crâne six vertèbres céphaliques auxquelles s’ajoutent quatre « vertèbres intermédiaires » dont le rang est moins élevé. Naturphilosophie« Grand métaphysicien de la vie (Psyche, 1846 ; Symbolik der menschlichen Gestalt, 1853), désireux de marquer ses distances à l'égard du panthéisme, c'est lui qui crée les mots d' "enthéisme" et de "panenthéisme" pour préciser que si le divin est en toute chose, tout n'est pas en Dieu » (Antoine Faivre). Carus est le premier théoricien de l'inconscient. « Il se représente l'univers comme un organisme où la nature et l'esprit sont unis au sein d'un Inconscient auquel l'homme participe par son corps et par son propre inconscient ; mais la conscience de l'individu rompt souvent cette harmonie, et nos maladies ne font qu'exprimer la rupture du lien originel qui unit le corps à l'âme » (Antoine Faivre).

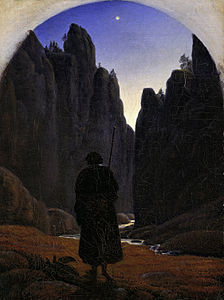

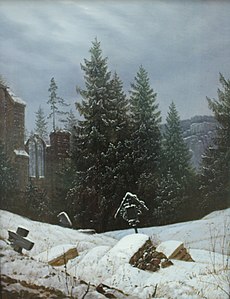

Esthétique de la peinture de paysage Dans ses Neuf lettres sur la peinture de paysage (Neun Briefe über Landschaftsmalerei, 1831), C. G. Carus élabore la théorie esthétique de la peinture de paysage propre au romantisme allemand. Si l'expéditeur et le destinataire de cette correspondance sont respectivement dénommés Ernst et Albert en hommage à son fils Ernst-Albrecht mort à l'âge de 4 ans, le théoricien écrit en réalité à son ami le traducteur Johann Gottlob Regis. Malgré ce procédé qui peut sembler artificiel, les lettres possèdent un caractère historique avéré[3]. Il conçoit la peinture comme une révélation de l'invisible. Grâce à l'œuvre, la nature est saisie dans une fusion autant physique que mystique. Il y a Erdlebenerlebnis, expérience de communion avec la vie de la terre. « Quels sentiments s’emparent de toi lorsque gravissant le sommet des montagnes, tu contemples de là-haut la longue suite des collines, le cours des fleuves et le spectacle glorieux qui s’ouvre devant toi ? — tu te recueilles dans le silence, tu te perds toi-même dans l’infinité de l’espace, tu sens le calme limpide et la pureté envahir ton être, tu oublies ton moi. Tu n’es rien, Dieu est tout. » Carus peintreCarus a peint environ 400 tableaux. Ses œuvres sont conservées dans les musées de Düsseldorf (Paysage alpin, 1822 ; Promenade en barque sur l'Elbe, 1827), Dresde (neuf paysages, dont Les Chênes au bord de la mer), Karlsruhe (Atelier au clair de lune, 1826), Leipzig (Le Cimetière d'Oybin, vers 1828) et Hambourg.

Publications Sciences naturelles

Médecine

Psychologie, physiognomonie, étude de l'âme

Art

Traductions en français

Notes et références

AnnexesBibliographie

Articles connexesLiens externes

Carus est l’abréviation botanique standard de Carl Gustav Carus. Consulter la liste des abréviations d'auteur en botanique ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI, la liste des champignons assignés par MycoBank, la liste des algues assignées par l'AlgaeBase et la liste des fossiles assignés à cet auteur par l'IFPNI. Information related to Carl Gustav Carus |