|

Sei Nazioni

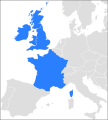

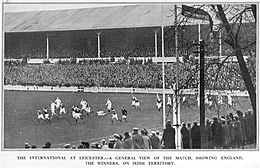

Il Sei Nazioni (in inglese Six Nations Championship; in francese Tournoi des six nations; in irlandese Comórtas na Sé Náisiún; in gallese Pencampwriaeth y Chwe Gwlad) è un torneo internazionale di rugby a 15 che si tiene annualmente tra le squadre nazionali maschili di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. Istituito nel 1883 quale competizione interbritannica tra le quattro nazionali di Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia e per tal motivo noto come Home Nations Championship, fu rinominato in due distinti momenti della sua storia Cinque Nazioni (tra il 1910 e il 1931 e tra il 1947 e il 1999) in concomitanza della presenza nel torneo anche della Francia. La denominazione attuale è del 2000, anno dell'esordio nel torneo dell'Italia, che nel 1998 aveva visto accettata la propria domanda d'ammissione. Il torneo si disputa dalla stagione sportiva 1882-83 con due sospensioni dovute ai conflitti mondiali; dal 1947, prima edizione del secondo dopoguerra, si tiene senza interruzioni da 77 edizioni al 2023. Sei edizioni di torneo, pur tenutesi, furono incomplete e non assegnarono titoli: in cinque occasioni ciò accadde prima della Grande Guerra per divergenze riguardanti il peso della rappresentatività internazionale di ciascuna federazione, oppure controversie etiche legate ad accuse di violazione del principio del dilettantismo, mentre l'unica volta in cui ciò avvenne nel secondo dopoguerra fu legata ai fatti del Bloody Sunday del 1972 in Irlanda del Nord, a seguito del quale Scozia e Galles si rifiutarono, adducendo motivi di sicurezza, di recarsi a giocare a Dublino. Fu, quella citata, la più recente occasione di mancata assegnazione del titolo. Fino al 1993 il regolamento della competizione, sempre svoltasi a girone unico con gare di sola andata a campi alterni a ogni edizione, permetteva di assegnare il titolo di vincitore in maniera condivisa (evenienza verificatasi 19 volte in 102 anni); onde, indipendentemente dalla differenza punti marcati / subiti, due o più squadre che avessero completato il torneo con lo stesso numero di punti in testa alla classifica avrebbero potuto fregiarsi ex-æquo del titolo di campione. Con l'edizione del 1994 furono introdotte varie discriminanti a partire dalla differenza punti, per cui da tale data non è più possibile avere titoli condivisi, benché già dal 1988 non si fossero più verificati arrivi multipli in testa alla classifica. Al 2024 si sono tenute 130 edizioni di torneo con 124 assegnazioni di titolo: in testa al palmarès della competizione, con 39 vittorie ciascuno, figurano il Galles (di cui 28 in solitaria e 11 condivise) e l'Inghilterra (rispettivamente 29 e 10); a seguire, con 26, la Francia (rispettivamente 18 e 8), con 24 l'Irlanda (16 e 8) e con 22 la Scozia (14 e 8). L'Italia non ha ancora mai vinto il torneo; la Scozia è l'unica tra le passate vincitrici a non averlo ancora conquistato da quando è divenuto Sei Nazioni. Al Sei Nazioni sono associati alcuni premi e riconoscimenti internazionali, il più antico e prestigioso dei quali è la Calcutta Cup, istituita nel 1878 e assegnata dal 1883 alla squadra vincitrice dell'incontro nel torneo tra Inghilterra e Scozia; il Grande Slam, riconoscimento non ufficiale che identifica la squadra che vinca tutti gli incontri di un'edizione di torneo; la Triple Crown, riconoscimento riservato a quella delle quattro squadre delle isole britanniche che in un'edizione singola sconfigga le altre tre. Di più recente istituzione sono, per esempio, il Trofeo Giuseppe Garibaldi, in palio tra Francia e Italia, il trofeo Auld Alliance, tra Francia e Scozia, e la Cuttitta Cup in palio tra Italia e Scozia. Prima del 1998 il torneo non aveva uno sponsor: in tale data fu l'istituto bancario Lloyds TSP a dare il suo nome alla competizione fino al 2002; dal 2003 al 2017 il torneo assunse il nome di RBS 6 Nations grazie all'accordo con Royal Bank of Scotland e, nel solo 2018, NatWest Six Nations. Dal 2019 il nome del torneo è Guinness Six Nations a seguito di accordo con il birrificio Guinness. Dal 2004 il Sei Nazioni è un torneo organizzato da Six Nations Rugby Ltd, società detenuta paritariamente dalle federazioni rugbistiche che la costituiscono. Six Nations Rugby ha sede a Dublino e gestisce anche il torneo giovanile maschile Under-20 e il Sei Nazioni femminile, la cui composizione rispecchia esattamente quella dei suoi omologhi maschile e giovanile. StoriaL'Home Nations Championship delle originiLa storia del primo ventennio del Championship corrisponde in buona sostanza a quella del rugby internazionale e della sua evoluzione regolamentare, non essendovi sul continente, all'epoca, compagini attive in tale ambito. Nei primi anni ottanta del XIX secolo non esisteva ancora un organismo unificato di gestione del rugby; gli appuntamenti internazionali, con relativo regolamento da adottare, erano quindi demandati agli accordi tra le varie federazioni, con l'implicita prassi che in caso di discrepanza tra le norme si adottassero quelle del Paese ospitante[1]. Inghilterra e Scozia avevano debuttato a livello internazionale a Edimburgo nel 1871, l'Irlanda nel 1875 e il Galles, buon ultimo, nel 1881: le quattro federazioni deliberarono quindi di incontrarsi in un torneo internazionale da tenersi con cadenza annuale. L'edizione inaugurale di tale torneo, benché passata agli archivi come 1883, iniziò in realtà a dicembre 1882 con Galles e Scozia che si affrontarono per la prima volta: il confronto si tenne a Edimburgo e, a sottolineare il clima pionieristico del rugby internazionale dell'epoca, i gallesi completarono la squadra, rimasta in 14 durante il viaggio, con John Griffin, un giovane inglese nato in Sudafrica e studente in medicina presso l'università della capitale scozzese[2][3]. Per la cronaca, la prima squadra a iscrivere il proprio nome nel palmarès della competizione fu l'Inghilterra, vittoriosa nell'ultima giornata sulla Scozia con l'insolito risultato di 0-0, frutto di due mete non trasformate contro una: all'epoca le mete non portavano punti ma garantivano solo la possibilità di effettuare un calcio tra i pali che, se trasformato, avrebbe assegnato un punto alla squadra realizzatrice[4]: essendo il punteggio finale pari, quindi, la discriminante fu il numero di mete segnate, favorevole agli inglesi. L'anno successivo l'Inghilterra concesse il bis, rivincendo il torneo a punteggio pieno[5]; la partita decisiva, al Rectory Field contro la Scozia, oltre alla singolarità statistica di essere stata diretta dal presidente di una federazione, l'irlandese George Scriven[5], suscitò controversie regolamentari passate alla storia con il nome di Grande disputa: su un fallo scozzese l'arbitro lasciò proseguire il gioco e l'Inghilterra andò a meta[1]; gli scozzesi contestarono che il gioco avrebbe dovuto essere fermato dopo l'infrazione commessa dai propri giocatori perché le regole emanate dalla propria federazione non prevedevano la norma del vantaggio[1]. Tale controversia fu uno dei più vistosi incidenti causati dalla mancanza di un regolamento internazionale unico, e la circostanza fu indirettamente alla base della nascita dell'International Rugby Football Board, organismo del quale non era più possibile ritardare l'istituzione: nel 1885, infatti, Inghilterra e Scozia erano ancora ai ferri corti per il risultato di un anno prima e non si incontrarono nel torneo[1]. Questo, unito a fattori climatici sfavorevoli (la stessa Scozia non poté giocare contro l'Irlanda a causa delle proibitive condizioni meteorologiche su Belfast: l'incontro fu rinviato di due settimane[6][7], ma gli irlandesi non ebbero la stessa fortuna nel caso dell'incontro con il Galles in quanto, sospeso, non fu mai più recuperato[7]), causò il mancato completamento del torneo e la non assegnazione del titolo.  Il torneo del 1886 è statisticamente rilevante perché fu il primo dei diciannove a concludersi con una vittoria condivisa, nella fattispecie tra Inghilterra e Scozia, appaiate in testa alla classifica prima del loro incontro, terminato 0-0 a Edimburgo[8]: l'anno successivo si aprì con una novità, perché prima della partita decisiva del Championship 1887 tra Scozia e Inghilterra, i rappresentanti delle quattro Union riuniti a Manchester avevano deliberato a maggioranza la formazione di un organismo che emanasse il regolamento per gli incontri internazionali, l'International Rugby Football Board[9]; a favore Irlanda, Galles e Scozia, contraria l'Inghilterra, propugnatrice della linea per la quale le gare avrebbero dovuto essere dirette secondo il regolamento emanato dalla Rugby Football Union[9]. Il torneo andò alla Scozia[10], ma tale vittoria fu il preludio a un biennio di polemiche: la federazione inglese, infatti, si rifiutò di partecipare nel 1888 a un torneo con le regole della neonata IRFB, emanando al contempo un comunicato con il quale sostenne la necessità della preventiva approvazione della maggioranza dei giocatori all'adozione di qualsiasi regolamento unificato internazionale[11] (facendosi forte della circostanza che, data la vastità della sua giurisdizione e il numero dei giocatori, avrebbe avuto maggior peso nelle decisioni congiunte a livello internazionale[11]); aggiunse che, nelle more di un accordo sulle regole, avrebbero dovuto adottarsi quelle della squadra ospitante[11] e che, in mancanza di queste condizioni minime, non si poteva accettare di giocare incontri internazionali[11]. Il braccio di ferro tra inglesi e le altre tre Union proseguì anche nel 1889, causando la mancata assegnazione del titolo in due edizioni consecutive del Championship; alfine, a dicembre di quello stesso anno, le quattro federazioni si riunirono di nuovo a Manchester per concordare l'adesione della RFU all'IRFB e il peso che ciascun membro dovesse avere nel comitato direttivo di tale associazione[12]; come gesto distensivo l'Inghilterra si dichiarò disponibile a rientrare nel torneo dal 1890[12].  L'ingresso formale della RFU nell'IRFB avvenne a Cardiff il 1º febbraio 1890[13], circostanza che rese possibile stilare il calendario con la composizione del torneo al completo; per la seconda volta il titolo fu condiviso, di nuovo tra le due maggiori rivali del periodo, Inghilterra e Scozia[14], rispettivamente al loro quarto e terzo titolo complessivo[15]. Il torneo 1891, vinto in solitaria dalla Scozia[16], vide alcune rivoluzioni regolamentari: innanzitutto, su disposizione dell'IRFB, si passò all'arbitro unico in campo. In precedenza, infatti, la terna era costituita da un arbitro per ogni metà campo più un terzo che dirimesse da bordo campo una discordanza di giudizio tra i due direttori; con la modifica regolamentare l'arbitro diveniva giudice unico in gara e i suoi assistenti trasformati in giudici di linea[16]. Fu, inoltre, abbandonato il punteggio basato solo sul tentativo di trasformazione della meta, di per sé senza valore, per passare all'assegnazione di punti a qualsiasi tipo di marcatura: la meta fu premiata con un punto, più un ulteriore punto per la sua eventuale trasformazione; al piazzato due punti e al calcio in drop realizzato tre punti[17]. Appena due anni più tardi, nel 1893, la meta fu portata a 3 punti (5 se trasformata) così come il calcio piazzato, mentre il drop passò a 4 punti e fu istituito il mark, anch'esso valido 4 punti. Il 1893 fu anche l'anno in cui il Galles debuttò nel palmarès, vincendo il suo primo titolo corredato dalla Triple Crown[18]. L'anno successivo fu altresì la volta dell'Irlanda, quarta e ultima delle union a mettere il proprio nome tra le vincitrici: anche tale successo giunse con la Triplice Corona, impreziosita dalla vittoria ottenuta a Londra contro gli inglesi[19][20].  Il torneo del 1895, vinto per la quinta volta dalla Scozia[21], fu l'ultimo a tenersi nell'era del codice unico del rugby, perché ad agosto di quello stesso anno ventuno club di Lancashire e Yorkshire si riunirono a Huddersfield per scindersi dalla RFU e fondare la Northern Rugby Football Union per disaccordi con Londra circa rimborsi spese per trasferte e giornate di lavoro perse, argomenti sempre osteggiati dalla RFU sostenitrice del dilettantismo a oltranza e fieramente contraria a ogni ipotesi di compensazione economica dei giocatori[22]; le divergenze regolamentari tra le due federazioni portarono di fatto alla nascita di una nuova disciplina, il rugby league, nota in italiano come rugby a 13 dal numero dei giocatori in squadra; il codice dell'IRFB divenne invece noto come rugby union o rugby a 15. Dopo la seconda vittoria irlandese nel 1896[23], nel 1897 sorse un'accesa controversia tra la Welsh Rugby Union e le controparti irlandesi e scozzesi: la IRFU e la SRU, infatti, preannunciarono il rifiuto di scendere in campo contro il Galles, la cui federazione aveva avallato una pubblica sottoscrizione organizzata da un costruttore navale per omaggiare il fine carriera di Arthur Gould[24], cosa malvista anche dall'IRFB che vedeva in ciò un tentativo sottotraccia di promuovere il professionismo nella disciplina[24]. La WRU tentò un accomodamento, ma i tifosi non apprezzarono quello che ritennero un passo indietro di fronte ai diktat inglesi, e fu quindi decisa l'uscita dall'IRFB e l'appoggio alla premiazione di Gould, che consisté nella consegna ufficiale della casa in cui già abitava in affitto da anni più una somma di denaro[25]. Per effetto di ciò il torneo non terminò e non ebbe un vincitore. A capodanno 1898 il Manchester Guardian riportò che la questione sollevata l'anno precedente era lungi dall'essersi risolta[26] e, pur auspicando il mantenimento della linea del dilettantismo nella disciplina, si augurò che la RFU lo perseguisse in maniera più morbida e dialogante, onde evitare defezioni che, a più di due anni dalla scissione di Huddersfield, essa stava ancora subendo a favore del rugby league[26]. Si giunse infine a una soluzione di compromesso con il Galles: la federazione sarebbe rientrata nell'IRFB a patto che Gould non giocasse più in nazionale[27], ma la Scozia non fu comunque d'accordo e fu l'unica a non scendere in campo contro i gallesi, invalidando di fatto il torneo perché l'incontro era decisivo ai fini della classifica[27]. Per i successivi 74 anni il torneo sarebbe stato interrotto solo dalle due guerre. Nel 1899 le controversie tra Scozia e Galles furono ripianate e si poté tornare a disputare il torneo al completo: nel decennio che seguì l'Inghilterra sparì dalla scena perché non vinse più un titolo fino al 1910, l'Irlanda vinse due titoli[28], la Scozia tre[29] e il Galles addirittura sei[30]. L'arrivo della Francia e il primo Cinque NazioniSul continente, nel frattempo, il 1º gennaio 1906 aveva debuttato a Parigi la Francia contro la Nuova Zelanda[31][32][33], primo test match extrabritannico riconosciuto internazionalmente[34].  Nel 1909 i rapporti allacciati tra le quattro union britanniche e l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques – organismo all'epoca responsabile di gran parte dello sport francese, incluso il rugby a 15 in quanto la relativa federazione sarebbe nata solo nel 1920 – portarono all'invito ai Bleus a far parte dal 1910 del torneo, che da Home Championship fu ribattezzato Five Nations o Cinq Nations[35]. L'esordio francese fu a capodanno del 1910 contro il Galles a Cardiff[35]. Nel quadriennio che precedette la Grande Guerra fu l'Inghilterra a dominare il torneo: i Bianchi, tornati prepotentemente alla ribalta dopo un digiuno di 18 anni, si aggiudicarono infatti la prima edizione a cinque nel 1910[36] e poi altre tre consecutive tra 1912 e 1914[37][38][39], mentre la Francia riuscì a vincere la sua prima partita già nell'edizione 1911 contro la Scozia[40]. Il match di chiusura del Cinque Nazioni 1914 tra Francia e Inghilterra a Colombes fu l'ultimo atto del rugby internazionale per circa sei anni: nel giugno seguente avvenne l'attentato di Sarajevo che condusse allo scoppio della prima guerra mondiale, a seguito della quale l'attività rugbistica si fermò e molti giocatori del Regno Unito si arruolarono volontariamente nelle forze armate dell'impero britannico[41].  L'immediato dopoguerra fu caratterizzato da due tornei internazionali militari tenutisi nel 1919, la King's Cup, organizzata dal ministero della difesa britannico in collaborazione con la RFU tra i giocatori appartenenti alle forze dell'ex impero britannico, e il torneo di rugby dei Giochi Interalleati, manifestazione che si tenne a Parigi che vide i militari francesi primeggiare nella palla ovale[42]. Nel 1920 il Cinque Nazioni riprese, e l'incontro d'apertura di quell'edizione tenutosi al Parco dei Principi di Parigi tra Francia e Scozia fu il primo test match internazionale del primo dopoguerra[43]. La classifica finale vide un arrivo a tre, con trofeo condiviso tra Inghilterra e Scozia, al loro rispettivo decimo titolo, e Galles al suo nono[44][45]. Fu, in generale, la quinta condivisione nella storia del torneo, ma la prima riguardante più di due squadre. Seconda vittoria per i francesi alla loro sesta partecipazione, a Lansdowne Road contro l'Irlanda[46].  Il decennio a seguire fu caratterizzato dalla lotta al vertice tra inglesi, autori fino al 1930 di cinque vittorie finali (con quattro Grandi Slam) nel 1921[47], 1923 e 1924[48][49], 1928[50] e 1930[51] e scozzesi, vittoriosi nello stesso periodo in quattro edizioni con un Grande Slam nel 1925 (decimo titolo e inaugurazione dello stadio di Murrayfield per la nazionale del Cardo[52][53]), in condominio con l'Irlanda per due volte di seguito nel 1925 e 1926[54][55] e una in solitaria nel 1929[56]. Nel 1922, nel frattempo, l'isola d'Irlanda aveva guadagnato la parziale indipendenza dal Regno Unito: da nazione costitutiva, il territorio oggi noto come Éire era divenuta Stato Libero d'Irlanda, mentre sei delle nove contee dell'Ulster erano rimaste sotto la sovranità di Londra con il nome di Irlanda del Nord[57], ma la Irish Rugby Football Union continuò a esercitare giurisdizione su tutto il territorio dell'isola. Nel corso del Cinque Nazioni 1930 si verificarono scontri a Colombes tra tifosi francesi e scozzesi e ciò diede lo spunto per criticare una situazione della quale già da tempo le Home Union volevano chiedere conto alla federazione francese, ovvero l'animosità sugli spalti causate indirettamente dagli interessi economici dei club del campionato francese, ritenute più interessate a privilegiare l'aspetto competitivo rispetto a quello sportivo oltre a incoraggiare il professionismo[58]. Le federazioni d'Oltremanica posero un ultimatum alla FFR, ovvero sopprimere o quantomeno riformare il campionato su base interregionale e completamente dilettantistica[59], ma la richiesta non ebbe alcun esito e la Francia fu esclusa dagli incontri internazionali del torneo a partire dall'edizione successiva[59]. Il secondo Home Nations ChampionshipIl primo torneo senza la Francia, nel 1932, fu per la seconda volta diviso fra tre squadre, Irlanda, Galles e Inghilterra[60][61], con la Scozia a zero punti; nelle successive stagioni non emerse un dominatore netto della competizione: delle sei edizioni che seguirono l'Inghilterra e la Scozia ne vinsero due ciascuna, rispettivamente nel 1934[62] e 1937[63] e nel 1933[64][65] e 1938[66], mentre Irlanda e Galles una ciascuna (rispettivamente nel 1935[67] e nel 1936[68]). Storicamente rilevante è la vittoria della Scozia nella Calcutta Cup del 1938 a Twickenham perché si trattò del primo incontro di rugby a essere trasmesso in diretta televisiva dalla BBC[69][70], nonché il primo evento agonistico internazionale presenziato dal recentemente coronato re Giorgio VI e dalla sua consorte Elisabetta, prima della quale nessuna sovrana era mai apparsa in tribuna a un incontro sportivo[66]. L'ultimo Championship prebellico, quello del 1939, si risolse per la nona volta in un titolo condiviso, di nuovo a tre: furono Inghilterra, Galles e Irlanda[71][72] a riportare la vittoria finale, con la Scozia di nuovo al whitewash senza vittorie; la notizia più rilevante del torneo fu, comunque, che i quattro rappresentanti delle Home Union avevano deciso di riammettervi la Francia, per motivi sia sportivi che politici: riguardo ai primi, fu tenuto conto dello sforzo della FFR di offrire – come contropartita al riconoscimento internazionale – l'abolizione del campionato (che a dire delle Union spingeva a giocare per vincere un premio e non per il piacere di praticare il rugby) e la fine degli introiti derivanti dai media che lo trasmettevano[73], mentre da quello politico pesò il fatto che nel 1934 la FFR si fosse fatta promotrice – insieme ad altre federazioni del continente come quella italiana, tedesca e spagnola – della FIRA (oggi Rugby Europe)[74][75], confederazione internazionale alternativa all'IRFB, e che lo sport del Regno Unito intendesse mantenere legami d'amicizia con la federazione di un Paese potenziale alleato nella crisi europea del periodo che avrebbe condotto allo scoppio della seconda guerra mondiale[73]. L'ammissione avrebbe dovuto decorrere dal 1940, ma l'invasione tedesca della Polonia il 1º settembre 1939 segnò l'inizio delle ostilità belliche e bloccò tutte le attività sportive. Il Cinque Nazioni postbellicoCon l'Europa tornata alla pace dopo circa sei anni di conflitto, il Cinque Nazioni riaprì i battenti a Capodanno 1947 allo stadio di Colombes, protagonisti Francia e Scozia[76]; i Bleus, tuttavia, rientrarono senza l'obbligo di dover sottostare alle pesanti condizioni accettate prima della guerra[77]. Come per la più recente edizione tenutasi otto anni addietro, il torneo terminò condiviso, nell'occasione tra Galles e Inghilterra, autrici ciascuna di tre vittorie e una sconfitta[78]. Gli inglesi consolidarono la testa del palmarès a quota venti titoli, mentre il Galles era all'epoca solo terzo con quindici, uno meno della Scozia.  Le stagioni a cavallo degli anni quaranta e cinquanta furono caratterizzate dal dominio dell'Irlanda, che nel 1948 realizzò il primo (e unico per i successivi 61 anni) Grande Slam della sua storia[79] e successivamente si riconfermò campione nel 1949 (con Triple Crown)[80] e nel 1951[81]. Nel frattempo, nel 1948, l'IRFB aveva unificato a 3 punti il valore di mete, calci piazzati, mark e drop, fermo restando il valore di 5 punti per la meta trasformata[82]. I dieci anni successivi all'exploit irlandese videro il consolidarsi del Galles come seconda forza del torneo (sopravanzando la Scozia, a secco di vittorie dall'anteguerra) e il lento emergere della Francia: se infatti da un lato i Dragoni misero a segno quattro vittorie (nel 1952 e tre consecutive dal 1954 al 1956[83][84][85][86]) con cui salirono a 20 tornei conquistati nel palmarès a due lunghezze dagli inglesi, i Bleus vinsero nel 1954 il loro primo torneo di sempre, seppure in coabitazione con l'Inghilterra e col citato Galles[87], e ripeterono l'impresa l'anno dopo, ancora in condivisione, benché con il solo Galles[85]. Già nel 1959, tuttavia, la Francia si aggiudicò il suo primo titolo in solitaria[88], preludio a una serie di quattro vittorie finali consecutive maturate nel 1960 in coppia con l'Inghilterra[89] e ancora in solitaria nel 1961[90] e 1962[91]. Di grande rilievo sportivo e culturale fu, altresì, il Grande Slam della Francia nel 1968, parte di una più ampia serie di tre successi in quattro stagioni[92][93], celebrato ancora a molti anni di distanza per la maniera eclettica e quasi casuale nella quale giunse (quattro vittorie consecutive di misura, con 23 uomini in rosa e senza un commissario tecnico[94]). Da segnalare, inoltre, la vittoria della Scozia nel 1964, sia pur condivisa con il Galles: la squadra del Cardo vinse il torneo a 26 anni di distanza dal più recente, e per la prima volta nel dopoguerra[95]. L'ombra del conflitto nordirlandeseLa politica entrò pesantemente nel Cinque Nazioni 1972 e ne condizionò lo svolgimento: nei giorni più caldi del conflitto nordirlandese, in cui si fronteggiavano fazioni armate unioniste favorevoli alla sovranità di Londra e separatiste che chiedevano l'incorporazione a Dublino dell'Irlanda del Nord, avvenne l'episodio noto come Massacro di Bogside o Bloody Sunday. Il 30 gennaio 1972, durante una manifestazione a Derry in cui militanti separatisti protestavano contro la politica governativa di internare senza processo gli elementi ritenuti eversori, l'esercito britannico fece fuoco sugli attivisti uccidendone 14, e scatenando tumulti in tutta l'Irlanda: sulla scia di tale episodio l'ambasciata del Regno Unito a Dublino fu data alle fiamme[96], tre agenti di polizia del Royal Ulster Constabulary furono uccisi con attentati dinamitardi[97], un militare britannico dell'Ulster Defence Regiment fu rapito e ucciso[97], un sacerdote cattolico fu ucciso dall'esercito britannico e un magistrato rimase gravemente ferito in un attentato a Belfast, trovando la morte tre mesi più tardi[97]. I giocatori provenienti da Galles e Scozia arruolati nelle forze armate o in polizia si rifiutarono di recarsi a Lansdowne Road per le loro gare esterne[96] a seguito di minacce di morte giunte loro tramite lettere anonime, apparentemente inviate dall'IRA[98]. Ciò provocò la cancellazione delle due partite interne dell'Irlanda contro tali nazionali, con susseguente annullamento del torneo[98]. La Francia si offrì, a competizione ormai archiviata, di affrontare l'Irlanda in amichevole a Lansdowne Road per ripagare l'IRFU del mancato incasso degli incontri con Galles e Scozia (~65000 £[99]); l'appuntamento, tenutosi a fine aprile, vide l'Irlanda vincere 24-14[99]. L'anno seguente il torneo rimase impresso nella memoria non tanto per la qualità del gioco espresso, quanto per gli episodi fuori dal campo e la singolarità in classifica che lo consegnarono rispettivamente alla storia e alla statistica. Nel 1973 era il turno dell'Inghilterra recarsi a Dublino, e sia l'ambasciatore britannico, rimasto con il suo staff in un'ala dell'edificio semidistrutto, che la RFU, stavano compiendo ogni sforzo affinché la squadra giocasse in Irlanda[97]; il capitano inglese John Pullin era disponibile a partire[97], anche per onorare una promessa formulata l'anno prima a tal proposito[100]. Pullin incassò il consenso di tutti i giocatori[101] tranne uno, il seconda linea Nigel Horton, che fu dispensato dalla trasferta per motivi di sicurezza in quanto agente di polizia[97] e, al momento dell'entrata in campo sul prato del Lansdowne Road, la squadra inglese ricevette dagli irlandesi una standing ovation di cinque minuti[97][102]. La partita, costellata da errori da entrambe le parti, terminò 18-9 per l'Irlanda, e il commento tecnico dell'epoca sottolineò che i padroni di casa non approfittarono delle carenze di organizzazione inglesi per vincere con un punteggio ben più ampio[103], ma a divenire memorabile fu quanto accadde nel banchetto post-gara: invitato a prendere la parola, Pullin si limitò a dire: «Non saremo stati un granché, ma almeno ci siamo presentati» (in inglese We may not be much good but at least we turn up.), frase che passò alla storia[97][101]. Dal punto di vista della classifica finale, invece, si verificò una situazione unica e mai più ripetuta nella storia del torneo: ciascuna delle concorrenti vinse i propri due incontri interni, sì che la classifica finale vide tutte e cinque le squadre a pari merito a quattro punti e insignite del titolo di campione[104][105][106]. Il dominio galleseIl prosieguo del decennio fu un monologo del Galles, con quattro vittorie nel 1975[107], 1976[108] e 1978 (entrambe con lo Slam)[109] e 1979[110] che lo condussero saldamente, a fine anni settanta, in testa all'albo d'oro della competizione con 31 titoli; l'Inghilterra, laureandosi campione nel 1980 per la ventottesima volta, vinse il suo primo torneo in generale dal 1973, il primo non condiviso dal 1963 e, addirittura, il suo primo Grande Slam dal 1957[111][112][113]. Anche la Francia, in quel periodo, concesse il bis del 1968 e vinse un estemporaneo Slam nel 1977[114] che significò l'undicesimo titolo dei Bleus a soli 23 anni dal primo[115], per giunta vinto schierando per tutti i quattro incontri la stessa formazione[116]. L'ultimo quindicennio di dilettantismoDi marca completamente francese fu invece il decennio degli anni ottanta, caratterizzato da sei vittorie in otto anni da parte degli uomini in maglia blu agli ordini del C.T. Jacques Fouroux: agli Slam 1981[117][118] e 1987[119][120] si accompagnarono le ultime tre vittorie condivise di sempre del torneo: nel 1983 in coppia con l'Irlanda[121][122][123], nel 1986 con la Scozia[119] e nel 1988 con il Galles[124][125], più un'ulteriore conquista in solitaria nel 1989[126]; la Francia si confermò anche la migliore squadra europea alla Coppa del Mondo di rugby 1987, giungendo fino alla sua finale per venire sconfitta solo dai padroni di casa della Nuova Zelanda[127]. La citata Coppa del Mondo, della quale nel 1987 si disputava la prima edizione, era la risposta dell'IRFB alla crescente pressione che i network televisivi stavano esercitando sul mondo del rugby: l'australiano David Lord aveva avuto nel 1983 l'idea di costituire una lega professionistica da vendere al miglior offerente[128], circostanza che aveva costretto l'organismo mondiale, che all'epoca vantava come membri solo le quattro union più le tre potenze dell'Emisfero Sud Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, ad approvare una competizione cui i rappresentanti di Irlanda e Scozia si opposero, adducendo quale ragione che essa sarebbe stata il primo passo verso il professionismo[128], come in effetti si rivelò essere: la circostanza diede lo spunto di interrogarsi sull'opportunità di mantenere il dilettantismo a oltranza nella disciplina[128]. Nel 1990 la Scozia conquistò quello che, al 2022, è il suo più recente Grande Slam[129], nonché il terzo in assoluto della sua storia. L'Inghilterra si confermò la migliore nazionale dell'Emisfero Nord all'inizio degli anni novanta, con due Grandi Slam consecutivi nel 1991[130] e 1992 (circostanza che non si verificava dal 1924)[131] inframmezzati dalla finale, persa contro l'Australia, della Coppa del Mondo 1991[132]; un terzo slam, undicesimo in generale, giunse nel 1995[133], ultimo torneo dell'era dilettantistica: il 26 agosto successivo l'IRFB fece cadere ogni restrizione contro il professionismo a un secolo esatto di distanza dalla scissione di Huddersfield[134][135]. La RFU, sulla scia del nuovo regime salariale dei giocatori, propose al comitato del Cinque Nazioni che il torneo fosse spostato a fine maggio per non impattare sull'attività interna di club, essendo già dal 1987 organizzato un vero e proprio campionato in Inghilterra[136]; la proposta non trovò tuttavia pratica attuazione[136]. A fine torneo 1993 il comitato organizzatore aveva nel frattempo varato una modifica regolamentare che introduceva, in caso di arrivi ex-æquo in testa alla classifica, una serie di discriminanti a partire dai punti fatti/subiti fino ai risultati degli incontri diretti e altri criteri di spareggio, virtualmente azzerando ogni possibilità di avere ulteriori vittorie condivise[137], circostanza che comunque già dal citato torneo del 1988 non si era più verificata. L'ammissione dell'Italia e l'arrivo degli sponsorSul continente, nel frattempo, sotto la guida di Georges Coste l'Italia stava lavorando da tempo per sostenere in campo gli sforzi che, a livello politico, le presidenze federali di Maurizio Mondelli dapprima e di Giancarlo Dondi poi stavano intraprendendo per tentare di fare ammettere la squadra nel torneo: nel 1993 in Coppa Europa gli Azzurri batterono la Francia per la prima volta nella loro storia, benché i Bleus si fossero presentati con la squadra "A"[138], poi intrapresero nel 1994 un tour in Australia in cui furono sconfitti di misura dagli Wallabies a Brisbane[139] e, nelle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo 1995, incontrarono il Galles dal quale persero 19-29[140]; nel 1995 l'Italia batté l'Irlanda 22-12[141]; le possibilità di ammissione si fecero concrete nel 1996 quando gli Azzurri persero di misura 26-31 contro il Galles a Cardiff[142] e, soprattutto, nel 1997 allorché tornarono da Dublino con una vittoria sull'Irlanda[143] e da Grenoble – nella finale di Coppa Europa – con lo scalpo della Francia fresca di Grande Slam[144], battuta per la prima volta in un test match[145][146][147]. Il torneo del 1998 si aprì con l'annuncio che il comitato organizzatore aveva ammesso l'Italia nella competizione a partire dal 2000[148] e che, per la prima volta, uno sponsor affiancava il proprio nome a quello del Cinque Nazioni: si trattava della banca Lloyds TSB[149], che per una cifra di 6 milioni di sterline l'anno acquisì il diritto di rinominare il torneo Lloyd TSB Five Nations[149]. Fu la Scozia a vincere l'ultimo Cinque Nazioni nel 1999 prima dell'arrivo dell'Italia[150]; per la nazionale del Cardo si trattò del suo ventiduesimo titolo, ma solo il sesto nelle 53 edizioni del dopoguerra e, al 2024, la più recente affermazione nel torneo. L'era del Sei Nazioni Il 5 febbraio 2000 prese il via il nuovo Sei Nazioni, così rinominato per la presenza dell'Italia, alla quale il calendario riservò nella partita di debutto allo Stadio Flaminio di Roma la Scozia campione uscente; gli Azzurri, reduci dalla peggior Coppa del Mondo della loro storia, nella quale avevano subìto tre sconfitte in altrettante partite compreso un pesantissimo 3-101 contro la Nuova Zelanda[151], non godevano del favore degli allibratori, che li avevano quotati 250:1 per la vittoria finale[152] e che, relativamente all'avversario di giornata, li davano nettamente sfavoriti[153]. Invece, contro pronostico, fu l'Italia a prevalere per 34-20[152] riuscendo nell'impresa di evitare il Whitewash nell'anno d'esordio[154], anche se quella fu l'unica vittoria azzurra prima di una serie di 14 sconfitte consecutive, terminata solo nel 2003.  Il torneo fu dominato dall'Inghilterra (già matematicamente campione con una giornata d'anticipo[155]), che si confermò al vertice anche nell'edizione 2001 sia pure per miglior differenza punti rispetto all'Irlanda[156]. Terminata la sponsorizzazione di Lloyds TSB con l'edizione 2002, il comitato organizzatore strinse nel 2003 un accordo di naming con Royal Bank of Scotland, a seguito del quale il torneo prese il nome di RBS Six Nations fino al 2017[157]. Il Grande Slam caratterizzò il resto del decennio in quanto, tra il 2002 e il 2010, ne furono messi a segno sette su nove edizioni: tre della Francia nel 2002[158], 2004[159] e 2010[160], due del Galles nel 2005 (a 27 anni di distanza dal suo più recente)[161] e 2008[162], uno dell'Inghilterra nel 2003[163] e, soprattutto, quello irlandese del 2009, che giungeva a 61 anni di distanza dal suo primo e unico Slam del 1948 e a 24 anni dalla più recente conquista del torneo[164]. Per quanto riguarda invece la matricola Italia, nel 2003 ottenne la sua seconda vittoria assoluta nel torneo battendo il Galles e relegandolo al Whitewash, quindi evitando sia l'ultimo posto che lo zero in classifica[165], impresa ripetuta nel 2004 quando l'ultimo posto in solitaria toccò alla Scozia[166]. Nel 2006 guadagnò il suo primo punto esterno pareggiando 18-18 a Cardiff contro il Galles[167] e l'anno successivo vinse addirittura due partite, una delle quali la prima di sempre in trasferta contro la Scozia[168] e l'altra in casa contro il Galles[169], chiudendo per la prima volta in una posizione sopra la penultima.  Il secondo decennio si inaugurò con la vittoria dell'Inghilterra, la sua trentaseiesima totale, che ebbe la meglio sull'Irlanda, giunta a pari punti ma con un inferiore quoziente realizzazioni[170], e la Francia, sgambettata nel penultimo turno a Roma[171] e tagliata fuori dalla corsa al titolo a causa della sconfitta contro l'Italia[172]. La citata Francia sparì dal radar della competizione per tutto il decennio: fino al 2020 l'Inghilterra vinse altri tre titoli, così come il Galles e anche l'Irlanda, con uno Slam ciascuno. Sia quello del Galles del 2012[173] che quello dell'Irlanda nel 2018 passarono attraverso la vittoria a Londra in casa dell'Inghilterra, in entrambe le occasioni campione uscente[174]. Lo Slam inglese del 2016[175], invece, chiuse l'era della classifica con il vecchio punteggio: il Sei Nazioni era rimasto l'unico torneo ad assegnare due punti per la vittoria e uno per il pareggio, ma dal 2017 adottò il sistema di classifica dell'Emisfero Sud che prevede quattro punti a vittoria ed eventuali bonus offensivi e difensivi per ciascun incontro[176].  L'edizione del 2020 fu la più lunga della storia della competizione: iniziata il 1º febbraio, terminò il 31 ottobre a causa della sospensione dell'attività agonistica facente seguito all'esplosione della pandemia di COVID-19: il governo di Dublino negò il visto d'ingresso agli italiani per via dei primi casi di infezione da Coronavirus in Lombardia[177], con conseguente rinvio dell'incontro; a marzo il governo italiano impose il lockdown su tutto il territorio[178] con conseguente blocco di ogni attivià non essenziale a partire da quelle sportive. Il rinvio riguardò quattro incontri, tutta la quinta giornata e Irlanda - Italia della quarta[179]. Il torneo riprese a ottobre a porte chiuse[180] e, alla fine, uscì vincitrice l'Inghilterra, che giunse prima in classifica a pari merito della Francia ma con una miglior differenza punti rispetto ai rivali d'Oltremanica[181]. Il Sei Nazioni 2021 poté svolgersi regolarmente ma, nel rispetto delle norme sanitarie previste per le manifestazioni sportive, si tenne per la prima volta a porte chiuse. Ad aggiudicarsi la vittoria finale fu il Galles, divenuto campione da spettatore[182]: i Dragoni avevano, infatti, terminato i loro incontri ma rimaneva da giocare la partita della seconda giornata tra Francia e Scozia, rinviata e recuperata nel fine settimana successivo alla fine del torneo: i Bleus avrebbero dovuto battere gli scozzesi con bonus offensivo e 21 punti di scarto per affiancare i capolista e aggiudicarsi il titolo per differenza punti, ma a vincere la partita fu la Scozia, che così consegnò il titolo al Galles[182]. Ritorno in grande stile della Francia nel 2022, torneo senza rinvii e con spalti gremiti per la prima volta da quasi due anni a quella parte: i Bleus impreziosirono il ritorno alla vittoria dopo 12 anni con il loro decimo Slam, per di più conquistato battendo a Saint-Denis l'Inghilterra nell'ultima giornata[183]. Per quanto riguarda l'Italia, essa interruppe proprio all'ultima giornata di torneo una striscia negativa di 36 sconfitte consecutive, iniziata alla quarta giornata dell'edizione 2015 e terminata a Cardiff contro il Galles, battuto all'ultimo minuto di gioco con una meta di Edoardo Padovani trasformata da Paolo Garbisi[184][185].  Il torneo 2023 si risolse con il quarto Grande Slam ‒ e ventitreesimo titolo assoluto ‒ dell'Irlanda[186], che interruppe un digiuno di quattro edizioni[186] e si attestò al quarto posto in solitaria del palmarès staccando la Scozia, rimasta ferma a 22 affermazioni dal 1999[186]. Tale edizione vide anche la citata Scozia completare un trittico di Calcutta Cup consecutive per la prima volta dal 1972[187] nonché vincere per due volte consecutive in casa inglese per la prima volta dal 1909[188]; a propria volta l'Inghilterra subì la peggiore sconfitta interna di sempre a opera della Francia, vittoriosa a Twickenham per 53-10[189]; di converso si trattò della miglior vittora francese di sempre contro gli inglesi[190], sia interna che esterna[190]. Conferma irlandese anche nel 2024, benché senza il Grande Slam a causa di una sconfitta contro l'Inghilterra[191]; per quanto riguarda l'Italia, la squadra affidata all'argentino Gonzalo Quesada alla fine della Coppa del Mondo 2023 si rese autrice della migliore delle sue venticinque edizioni di torneo, con solo due sconfitte, un pareggio e due vittorie, tre partite consecutive da imbattuta e almeno un punto in classifica in quattro incontri su cinque: alla sconfitta interna di strettissima misura 24-27 all'esordio contro gli inglesi[192] e al rovescio 0-36 a Dublino contro l'Irlanda, fece seguito un pareggio in Francia e due vittorie consecutive contro Scozia a Roma e Galles a Cardiff[193]. Grazie agli 11 punti totali realizzati, gli Azzurri evitarono l'ultimo posto per la prima volta dal 2015. Oltre alle positive prestazioni della nazionale, il 25 febbraio a Dublino il bresciano Andrea Piardi fu assegnato alla direzione dell'incontro della terza giornata tra Irlanda e Galles, divenendo così il primo italiano ad arbitrare nel torneo[194]. ProprietàL'organismo proprietario e gestore del torneo è Six Nations Rugby Ltd., società di diritto irlandese con sede a Dublino; originariamente formatosi come comitato tra le cinque federazioni che costituivano il torneo e divenuto un'impresa nel 2002, nel 2004 invitò la Federazione Italiana Rugby a divenirne socio paritario, con la stessa quota di partecipazione delle altre cinque[195]. A marzo 2021 la società britannica di investimenti nel settore sportivo CVC Capital Partners acquistò il 14,3% (un settimo del totale) della proprietà di Six Nations Ltd versando nelle sue casse la somma di 365 milioni di sterline[196] e divenendone comproprietario a pari titolo delle sei federazioni[196]. Six Nations Rugby è presieduto dal 2019 dall'ex rugbista scozzese John Jeffrey[197]; il suo amministratore delegato è altresì l'uomo d'affari britannico Benjamin Morel[198]. La società gestisce, dal 2006, anche il Sei Nazioni femminile e dal 2008 quello Under-20. FormatoIl torneo si svolge da sempre con la formula del girone unico all’italiana con gare di sola andata a campi alternati ogni anno, ovvero ogni anno ogni squadra gioca in casa con le squadre di cui nella stagione precedente era stata ospite e viceversa. Dal 2017 il torneo adotta il metodo di punteggio dell’Emisfero Sud per stilare la classifica, ovvero:

In aggiunta a ciò, Six Nations Rugby ha previsto anche un bonus straordinario di 3 punti alla squadra che vinca tutti gli incontri di un'edizione, al fine di assicurarle la matematica vittoria del torneo[176]. Il sistema di classifica adottato prima di allora prevedeva 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta indipendentemente dal punteggio con cui l’esito dell’incontro fosse maturato. Schema degli incontriDal 2000 il torneo si disputa tra sei partecipanti; di conseguenza, dovendo ogni squadra disputare cinque incontri, ad anni alterni ne disputa tre in casa e due fuori e viceversa. Ogni due anni una qualsiasi partecipante ospita e visita le stesse squadre, anche se non necessariamente secondo lo stesso ordine di calendario. Le squadre che disputano tre incontri interni negli anni pari sono Francia, Galles e Irlanda, mentre invece negli anni dispari sono Inghilterra, Italia e Scozia. Nello schema sottostante sono indicate le squadre che ciascuna delle sei partecipanti riceve in casa propria negli anni pari e in quelli dispari[199].

Il trofeo Fino al 1992 il torneo non assegnò al suo vincitore alcun trofeo fisico. Dall'edizione 1993 fino al 2014 se ne assegnò uno la cui genesi è costellata da una serie di eventi che ne misero persino in forse la sua stessa adozione: creato su iniziativa del barone Burghersh – erede al titolo di conte di Westmorland[200] – che, in quel periodo, stava organizzando un'esposizione di riconoscimenti sportivi al Victoria and Albert Museum di Londra[200], tale nuovo trofeo avrebbe dovuto essere l'elemento di punta della mostra[200] essendo stato concepito esplicitamente per essere associato a una nuova competizione durante il periodo della rassegna al pubblico, aperta a novembre 1992 e originariamente in programma fino al 14 febbraio successivo[200]. Le 20000 £ usate per realizzare tale trofeo, secondo gli organizzatori, avrebbero dovuto essere coperte dai proventi della mostra, il costo del cui biglietto era di 4,95 £ a visitatore[200]. Tuttavia, la crisi della sterlina che aveva colpito il Paese alla fine dell'estate provocò la caduta d'interesse per l'evento, che fu cancellato poco dopo Capodanno del 1993[200]. La società che gestiva l'evento finì in liquidazione e i trofei furono requisiti per un'asta giudiziaria; un rappresentante della federazione rugbistica gallese apprese in via confidenziale che per volontà dello stesso Burghersh, che desiderava una destinazione rugbistica per il suo nuovo trofeo, esso era stato pilotato verso il comitato del Cinque Nazioni[200]. Il trofeo, una coppa pesante 200 once (6,75 kg) di argento sterling, fu disegnata da James Brent-Ward e realizzata dall'orafo londinese William Comyns[201]; originariamente anche l'interno era d'argento, ma fu riplaccato in oro a 22 carati nel 2007 a seguito delle continue manipolazioni e della corrosione dovuta allo champagne ivi versato per festeggiare[201]. La coppa ha 15 facce che rappresentano i giocatori della squadra e tre manici che simboleggiano la terna arbitrale; il basamento era a forma pentagonale con gli emblemi delle cinque federazioni, poi modificato di forma per accogliere anche l'Italia[201], e la sua capacità è quella di cinque bottiglie di champagne[201]. Tale trofeo fu ritirato dopo il Sei Nazioni 2014 e sostituito con uno che rispecchiasse compiutamente la struttura del torneo a sei partecipanti[202]; la nuova coppa fu realizzata dall'oreficeria Thomas Lyte di Londra in argento sterling 925 con tecniche sia manuali che con assistenza grafica tridimensionale ed è alta 75 cm. Il suo peso è di 7 kg ed è a profilo esagonale con un basamento anch'esso a sei facce, ciascuna delle quali riportante inciso il logo di ognuna delle sei federazioni facenti parte del torneo[202]. Più in basso, ai piedi dei sei logo, figura l'albo d'oro della competizione, con incisi i nomi dei vincitori dal 1883[202]. La prima assegnataria di tale nuovo trofeo fu l'Irlanda, vincitrice del Sei Nazioni 2015. Periodicamente la coppa, che per circa dieci mesi l'anno è itinerante, esposta nelle clubhouse e durante gli eventi – rugbistici e non – del Paese vincitore, è presa in carico dagli specialisti di Thomas Lyte che provvedono alla sua manutenzione, pulizia ed eventuale restauro di elementi danneggiati[202]. Trofei accessoriDurante ogni edizione di torneo vengono assegnati diversi trofei, sia messi in palio per iniziativa delle federazioni, sia assegnati dal comitato organizzatore della competizione. In ordine di anzianità di istituzione essi sono:

La Scozia è l'unica partecipante al torneo ad avere un premio in palio per ogni suo incontro: nell'ipotesi che vincesse un torneo con il Grande Slam, si aggiudicherebbe anche tutti i premi in palio contro le avversarie di turno più la Triple Crown. Per i relativi palmarès si rimanda alle singole voci. Riconoscimenti simbolici

Impianti interni

Altri famosi impianti hanno servito in passato come sede delle gare interne del torneo; tra quelli ancora in attività si citano lo stadio di Colombes, in cui la Francia disputò i suoi incontri interni fino al 1972[215] per poi essere rimpiazzato dal Parco dei Principi di Parigi dal 1973 al 1997[215]; Inverleith Sports Ground di Edimburgo, casa del rugby scozzese per un quarto di secolo, dall'inaugurazione del 1899[216] fino all'entrata in servizio di Murrayfield, e lo stadio Flaminio a Roma, inaugurato nel 1959 e usato per il torneo olimpico di calcio del 1960, che fu il terreno interno dell'Italia per 30 incontri, dal Sei Nazioni 2000 fino al 2011; singolarmente, sia la partita d'esordio e quella di congedo dallo stadio furono una vittoria, contro la Scozia nel 2000[154] e contro la Francia nel 2011[171]. Diversi anche quelli ormai non più esistenti: uno dei più rilevanti, per portata storica, è Lansdowne Road a Dublino: inaugurato nel 1872 come stadio d'atletica[217], ospitò il suo primo torneo nel 1884; sotto una sua tribuna alloggiava una fermata ferroviaria e fu demolito nel 2007 dopo quasi 140 anni di servizio[218]; al momento della demolizione era lo stadio più a lungo utilizzato nel torneo, nonché uno dei più vecchi impianti di rugby internazionale del mondo[218]. Sull'area in cui sorgeva è stato edificato il citato Aviva Stadium. Lo Stadio Nazionale di Cardiff, invece, ebbe una vita più breve: costruito nel 1969 sulla stessa area dove sorge l'adiacente Arms Park, casa della nazionale gallese fino ai primi anni settanta[219], fu utilizzato a lavori ancora in corso e ultimato solo nel 1984[219]; tuttavia, dopo solo tredici anni dal completamento, e poco più di venticinque di servizio, fu demolito per costruire il Millennium Stadium sulla sua area[219]. Anche in tempi moderni, comunque, si registrano casi di squadre che hanno giocato in stadi usualmente non dediti al rugby o diversi da quelli normalmente utilizzati per il torneo: fu il caso del Galles che, nelle more della costruzione del citato Millennium Stadium, disputò i Cinque Nazioni 1998 e 1999 nel vecchio stadio londinese di Wembley[220]. Ciò condusse alla singolare coincidenza di vedere Londra ospitare in contemporanea due incontri del torneo: accadde nella seconda giornata del Cinque Nazioni 1999 quando a Twickenham si disputò Inghilterra – Scozia e a Wembley Galles – Irlanda[221]. In maniera estemporanea, invece, la Francia per la prima volta nella storia del torneo disputò nel 2018 un incontro fuori dal circondario di Parigi: in occasione della prima giornata di tale edizione, infatti, ricevette l'Italia al Vélodrome di Marsiglia[222]; più recentemente, ancora la federazione francese decise l'adozione di sedi itineranti nel Sei Nazioni 2024: essendo infatti indisponibile lo Stade de France in allestimento per ospitare i trentatreesimi giochi olimpici in programma a Parigi, la nazionale in maglia blu ospitò l'Irlanda al citato Vélodrome di Marsiglia, l'Italia al Pierre Mauroy di Villeneuve-d'Ascq (banlieue di Lilla) e l'Inghilterra al Parco olimpico di Lione a Décines-Charpieu[223]. Statistiche A tutta l'edizione 2024, a guidare il palmarès sono Galles e Inghilterra, prime a pari merito con 39 vittorie ciascuna[224]; la Francia ha vinto 26 edizioni, la prima delle quali nel 1954 alla sua venticinquesima partecipazione. L'Irlanda vanta 24 titoli e la Scozia 22; quest'ultima è l'unica, a parte la stessa Italia, a non avere ancora vinto il torneo da quando, nel 2000, fu esteso a sei squadre. L'Inghilterra guida, altresì, tutte le classifiche di rendimento del torneo: su 498 incontri disputati ne ha vinti 272, miglior prestazione sia in senso assoluto che nel rapporto percentuale partite vinte / giocate (54,61%); guida la classifica delle mete segnate con 558, nonché dei punti marcati (tenendo conto dei vari sistemi di punteggio adottati nel corso degli anni) con 7411[224]. Il miglior realizzatore della storia del torneo è, invece, l'irlandese Jonathan Sexton, autore di 566 punti, davanti al connazionale Ronan O'Gara (557) e all'inglese Jonny Wilkinson (546)[224]. Irlandese è anche il record di mete, appannaggio di Brian O'Driscoll con 26, che nel 2011 batté il primato precedente che resisteva dal 1933, quello dello scozzese Ian Smith con 24[225]; terzo miglior marcatore di sempre è il gallese George North (23). Il giocatore più presente nel torneo è invece l'italiano Sergio Parisse, con 69 incontri disputati; dietro di lui il gallese Alun Wyn Jones (67) e il citato O'Driscoll (65)[224]. SponsorIl primo contratto di naming del torneo fu stipulato a partire dall'edizione 1997 con la banca d'affari britannica Lloyds TSB[149]; il contratto, della durata di 5 anni, portò nelle casse del comitato organizzatore una somma di circa 6 milioni di sterline l'anno fino a tutto il 2002[149].  A novembre 2002 il comitato organizzatore siglò un accordo con Royal Bank of Scotland (RBS) per la stessa cifra annua garantita da TSB[226]; nel 2009 RBS rinnovò il suo impegno fino al 2013 per un importo presunto di 20 milioni annui, che un portavoce della banca tuttavia smentì[227] e, a seguire, fino al 2017[228] per una somma complessiva di 55 milioni nell'intero quadriennio[229]; a giugno 2016 RBS annunciò che non avrebbe prolungato ulteriormente l'accordo di sponsorizzazione[229] anche se, nelle more di un accordo da parte di Six Nations Rugby con un nuovo partner[230], la stessa RBS autorizzò una sua controllata, National Westminster Bank, a firmare un accordo-ponte per la durata di una sola edizione, quella del 2018[231]. Alla fine di quello stesso anno Six Nations Rugby annunciò un accordo fino al 2024 con la multinazionale delle bevande alcoliche Diageo, proprietaria del marchio della birra irlandese Guinness[232] che dà il nome al torneo; tale accordo fu prolungato dalle parti a fine 2023 per un termine non reso noto alla stampa e, contestualmente, la sponsorizzazione Guinness fu estesa anche al torneo femminile[233].  Per effetto delle citate sponsorizzazioni, i nomi commerciali assunti dal torneo nel corso degli anni sono stati:

Copertura televisivaLa BBC fu la prima rete televisiva in assoluto ad assicurare la copertura del torneo; come sopra detto, trasmise in diretta televisiva il suo primo incontro internazionale di rugby il 19 marzo 1938 in occasione dell'Inghilterra – Scozia di quell'edizione del Championship[69][70]. Fino all'edizione 1997, in tutto il Regno Unito fu la stessa BBC a trasmettere gli incontri del torneo; in quell'anno l'emittente satellitare Sky UK[234] offrì per il quadriennio 1998-2001 una cifra stimata intorno ai 260 milioni di sterline per l'acquisto dei diritti televisivi del torneo[234], ma incontrò l'opposizione di Galles, Irlanda e Scozia che invitarono altri operatori terrestri e in chiaro a presentare le loro offerte; BBC e ITV presentarono un'offerta rispettivamente di 120 e 140 milioni di sterline per la copertura di quattro edizioni del Sei Nazioni, altrettante della Heineken Cup e gli incontri internazionali oltremare delle quattro britanniche[234]. BBC, alla fine delle contrattazioni, mantenne i diritti in chiaro del torneo per il Regno Unito[235], con ITV che acquisì i diritti di ritrasmissione in differita degli highlight degli incontri per non più di 60 minuti di video a incontro[235]. In Francia il torneo, fin da quando se ne iniziò la diffusione televisiva nel Paese, è sempre stato trasmesso dal servizio pubblico (dapprima la RTF, poi l'ORTF e, a seguire, France TV)[236]. Anche quando l'Italia non faceva parte del torneo, la Rai era solita trasmetterne in diretta alcuni incontri tra i più rilevanti[237][238], di norma affidandoli al commento tecnico di Paolo Rosi[239]. Al 2022 la situazione dei diritti televisivi del torneo è la seguente:

Evoluzione della composizione del torneo

Albo d'oroVittorie per squadraIn corsivo i tornei condivisi. Il Sei Nazioni femminileUn torneo analogo al Sei Nazioni esiste anche in ambito femminile dal 1996: inizialmente composto dalle quattro Union britanniche, vide uscire e rientrare l'Irlanda, la presenza fissa della Francia dal 1999 e della Spagna dal 2001 al 2006; con l'acquisizione del torneo da parte di Six Nations Rugby, l'Italia rimpiazzò dal 2007 la citata Spagna[245] per allineare la composizione del torneo femminile a quello maschile e uniformare i calendari, che da quel momento in poi avrebbero previsto, per la stessa giornata, gli stessi incontri per ogni categoria di nazionale[245]. Capofila del palmarès di tale manifestazione è, al 2022, l'Inghilterra con 18 vittorie, a seguire la Francia con 6, l'Irlanda con 2 e la Scozia con 1; Galles e Italia ancora non l'hanno mai vinto, vantando entrambe un secondo posto come miglior risultato. Fino al 2020 si teneva negli stessi fine settimana del Sei Nazioni maschile; dal 2022 inizia nel fine settimana successivo al termine del citato torneo maschile[246]. Tornei giovaniliSei Nazioni Under-20Il Sei Nazioni Under-20, nato nel 2008, è solo maschile e si disputa, con lo stesso calendario, negli stessi fine settimana in cui sono impegnate le rappresentative maggiori maschili. Al 2023 è stato vinto 7 volte dall'Inghilterra, 5 dall'Irlanda, 3 dalla Francia, 2 dal Galles e mai da Italia e Scozia. Festival Sei Nazioni Under-18Il Festival Sei Nazioni Under-18 fu istituito nel 2018, ma si svolge con criteri diversi rispetto ai tornei seniores e U-20[247]: esso si disputa infatti in aprile nell'arco di circa una settimana e tre giornate di gioco, in due delle quali tre squadre si incontrano tra loro disputando solo un tempo alla volta tra di esse[247]; inizialmente solo maschile, dal 2022 ne esiste anche la classe di competizione femminile[248]. Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||