|

ボクシング

ボクシング(英: boxing)は、拳にグローブを着用しパンチのみを使い、相手の上半身前面と側面のみを攻撃対象とする格闘スポーツ。拳闘(けんとう)ともいう。ボクシングに似た競技はフランスのサバット(ボックス・フランセーズ)のほか、タイのムエタイおよびムエタイをベースにした日本のキックボクシングやシュートボクシング等があり、それらと区別するための俗称として国際式ボクシングと呼ばれることもある。オリンピックの歴史においても古くから正式種目であったことでも知られる[1]。 歴史古代ボクシング →詳細は「古代ギリシアのボクシング」を参照

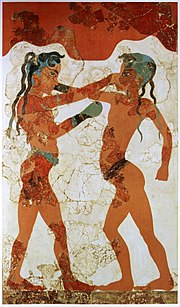

紀元前4000年ごろの古代エジプトの象形文字から軍隊で使われていたことが判読されており、クレタ島の紀元前3000年ごろのエーゲ文明の遺跡からも、ボクシングの図が書かれた壺が発見されている[2]。 古代ギリシア語では握りしめた拳をPUGMEといい、それからPUXOS(箱)となった。古代オリンピックでは第23回大会から正式種目となり、オノマストスが月桂冠をうけた。この時代は全裸でオリーブ・オイルを塗り、拳には鋲を皮のバンデージのような物で包んだグローブのような物を着用、腕や肘でも攻撃できたようだ。この当時はラウンドは無く、どちらかが戦闘不能、またはギブアップ(右手の人差し指を天に突き上げるとギブアップになったらしい)で勝負がつく。この競技は第38回大会まで続けられた。この競技からパンクラチオンが生まれた。 ローマ時代に入ってギリシア語から羅: PUGILATUS(拳での戦い)、羅: PUGILISM(「ピュージリズム」)の言葉が生まれている。奴隷同士が鉄の鋲を打ち込んだ武器のカエストゥスを拳に着けて、コロッセウムなどで見せ物として行われるようになり、観客を喜ばせるためにどちらかが死ぬまで戦わせた。時には床に描かれた円の中で戦わせることもあったが、これが現在のリングの語源となっている。しかし西暦393年に残忍すぎたため禁止となり、476年に西ローマ帝国が滅びると共に姿を消した。 ローマで再びボクシングが盛んになるのは17世紀後半になってからである。 中世ボクシング正式な名称ではないが、ここでは仮に「中世ボクシング」と呼ぶ。 イタリアやイギリス、オランダなどヨーロッパを中心に、護身として、レクリエーションとして細々と行われていたようだが、剣による護身が一般的であったため定着しなかった。13世紀ごろのイタリアまたはイギリスの神父が「ボクシング」と名付け、近所の若者に教えたことが「ボクシング」の名称の始まりとする説もある。 近代ボクシング刀剣の携帯が一般的でなくなりだした16世紀前半ごろから、賞金をかけたベアナックル・ボクシングの形で徐々にイギリスで浮上の兆しを見せ始める。 現在のボクシングの始祖といわれるのは、1695年にイギリスのオックスフォードシア州テーム村に生まれたジェームズ・フィグ (James Figg) である。彼は、レスリング、フェンシングや棍棒術を得意としており、1718年にロンドンで「ボクシング・アカデミー」を設立してボクシングを教え始めた。彼が行った当時の「ボクシング」とはグローブを嵌めないベアナックル(素手)で行う一方で、拳打だけでなく蹴りや投げ技、締め技、噛み付き、目つぶしも許容された総合格闘術の様相を呈し、さらにはフェンシングや棍棒術といった武器術も含まれたものだった。フィグ自身も教える傍ら自ら「プライズ・ファイター」(つかまれないように頭髪を剃っていた)として腕自慢達を倒して賞金を稼ぎ、護身術としても優れていると認められたボクシングとともに名声を得てイギリス初のチャンピオンとなった。1730年に36歳で引退し、1734年に39歳で死去した。 フィグの後継者であったジャック・ブロートン (Jack Broughton) が、自ら保持するタイトルの防衛戦の時、相手を殺してしまったために、「ボクシングを普及させるのはこのような危険は廃さねばならない」と考え、1743年に近代ボクシング初となる7章のルールブック「ブロートン・コード」(Broughton's Rule) を発表した。その内容はベルト以下への打撃の禁止・腰より下の抱込みの禁止・倒れた相手への攻撃禁止、ダウン後30秒以内に立つことができなければ負け、リング(直径25フィートの円形、硬い土の上)などである。練習とエキシビション試合の怪我防止用にマフラーの名のパッド入りグローブを開発した。 しかし、実際の試合にはグローブを用いることはなく相変わらず素手に近い形で行われ、1754年には死者が多いためイギリスでボクシングが禁止された。このため、ボクシングの試合はフランスやベルギーなどで行われたが、貴族や富裕層の支持は根強く1790年にはイギリスでボクシングが再開され、1811年のイギリス人チャンピオン、トム・クリブ対アメリカ合衆国トム・モリノーの再戦には2万5千人もの観衆が訪れるほどとなった。 ロンドン・プライズリング・ルールズの制定1814年に元チャンピオンのジョン・ジャクソンが英国ピュジリスト保護協会を設立し、1838年に29条からなる「ロンドン・プライズリング・ルールズ」を発表した。その内容は、ベアナックルで行い、蹴り技の禁止・頭突きの禁止・目玉えぐりの禁止、ダウン者に30秒の休憩に加え所定の位置に戻るまでに8秒間の猶予を与えるなどであった。 このころのボクシングはダウンごとに1ラウンドとし50ラウンドにも及ぶ場合があり、序盤は拳や手首を痛めないように用心しながら、徐々に打ち合った。 1856年、フランスで八百長疑惑によりボクシングなどの興行がパリで全面禁止された。 クインズベリー・ルールの制定1867年にロンドン・アマチュア・アスレチック・クラブのジョン・グラハム・チャンバースはルール保証人の第9代クインズベリー侯爵ジョン・ショルト・ダグラスの名を冠した、12条からなる「クインズベリー・ルール」(Marquess of Queensberry Rule) を発表した。これにより、投げ技が禁止されたほか、3分1ラウンドとしラウンド間に1分間の休憩をとるラウンド制、グローブの着用、ダウンした者が10秒以内に立ち上がれない場合はKO負けとすることなどが定められ、現在に通じるボクシングルールが確立した。定着は遅れ以前の「ロンドン・プライズリング・ルールズ」についても1889年7月にジョン・ローレンス・サリバンがジェイク・ロドリゲスと行った防衛戦まで続いた。 クインズベリー・ルールにより行われた最初の公認世界ヘビー級タイトルマッチは、1892年9月7日、ジョン・ローレンス・サリバン(ジョン・L・サリバン)対ジェームス・J・コーベット戦である。コーベットは当時のスタイル「スタンド・アンド・ファイト」ではなく、相手から距離をとってパンチをかわし、左の軽いジャブを当て続けて相手を弱らせる「卑怯者の戦法」といわれたスタイルでサリバンを21回にKOし勝利をおさめた。 現在のように世界タイトルマッチのラウンド数の規定はなく、プロモーターや現地のコミッション的組織、対戦選手陣営同士の合意などで初期はその都度変わっており、初期の名選手で黒人初のヘビー級チャンピオンのジャック・ジョンソンの1915年4月5日の防衛戦では全45ラウンド制(※結果は挑戦者の26回KO)だった一方、その2回前の1913年12月19日の防衛戦では、全10ラウンド制(※結果は10ラウンドPTSドロー)でバラバラであったが、自身の防衛戦を全て全10ラウンド制で行ったジーン・タニーの引退後の1930年6月12日に行われた空位の世界ヘビー決定戦以降は、世界タイトルマッチは一部の例外を除きほぼ全15ラウンド制で行われるようになったため、1930年代の半ば前には慣例として『世界タイトルマッチ15回戦制』が事実上成立した。しかし1982年11月13日以降の数年にわたって一連のリング禍事件が発生したことを受けて、世界戦をはじめ主要なビッグマッチにおいても最大12ラウンドまでに短縮される動きが広まり、現在に至っている。 →「日本のボクシング史」も参照

ボクシングの試合・スパーリングを挑んだり、実際に対戦しても「スポーツや格闘技である以上」は、それが違法性阻却事由となり決闘罪は成立し得ない。(「決闘罪ニ関スル件」を参照) 関連書籍

試合形式アマチュアアマチュアボクシングでは、シニア(18歳以上)では1ラウンドを3分間、ジュニア(高校生)では1ラウンドを2分とし、ラウンド間に1分のインターバルをおく。 ラウンド数は、日本国内では3ラウンドでおこなわれる形式が一般的であるが、国際試合では1990年代後半から2000年代前半にかけて、1ラウンドを2分間に短縮して5ラウンド制または4ラウンド制で行われるなどした。日本国内でも、全日本選手権とそのブロック予選では2分4ラウンド形式で試合がおこなわれた時期がある。しかし、国際アマチュアボクシング連盟では2009年1月より3分3ラウンド制に統一され、これに従って国内でも3分3ラウンド制に統一された。 プロ→「プロボクサー」も参照

男子のラウンドは3分間で、各ラウンドの間に1分間のインターバルが入る。公式戦のラウンド数は、4、6、8、10、12の5種類があり、例えば4ラウンドの試合は4回戦と呼ぶ。選手の技量と戦績に応じて6回戦、8回戦、10回戦と上がっていき、日本タイトルマッチは10回戦、 世界タイトルマッチ(WBA、WBC、IBF、WBO)などは12回戦で行われる[3]。 一方、新しく公認となった女子ボクシングは、1ラウンド2分、インターバル1分で、公式戦のラウンド数は、4、6、8、10の4種類、日本タイトルマッチは8回戦、世界タイトルマッチは10回戦となっている[4]。 リングは正方形で、原則として1辺(ロープの内側)が18フィート(5.47メートル)以上24フィート(7.31メートル)以内とされている[4]。 選手の服装アマチュア アマチュアボクシングでは、選手はトランクス、ランニングシャツ(女子はTシャツまたはノースリーブシャツ)、シューズ、グローブを着用する。男性シニアの場合、ヘッドギアの着用は2013年より禁止されており[5]、プロボクシング同様、選手は頭部を露出した状態で試合を行う。グローブの重さはシニア(18歳以上)の選手は全階級を通じて10オンス、ジュニア(高校生)はライトウェルター級までの選手は10オンス、ウェルター級以上の選手は12オンスである。負傷防止のためマウスピースとファウルカップを着用する。 プロ男子のプロボクサーは原則的に上半身裸で対戦し、ランニングシャツの着用は認められていない。 技術→詳細は「ボクシングの技術」を参照

階級近代ボクシングが発祥したイギリスはヤード・ポンド法を用いることからボクシングの階級もポンドによるため、キログラムでは中途半端な数字だが、アマチュアの階級はキログラムを単位として区分されている。 本体級よりやや軽い級に「ライト」、やや重い級に「スーパー」が添えられて呼ばれるものもある。 アマチュア国際ボクシング連盟が定める階級は以下の通り(AIBA Technical and Competition rules(PDF))。なお、エリート部門は2010年より改められ、男子はフェザー級が廃止され、それより下の3階級の上限が変更、男女とも10階級となった。 年齢:Elite(19歳以上40歳以下) Youth(17歳および18歳) Junior(15歳および16歳) 体重:

プロプロボクシングにおける階級は、以下の通り。以前は、日本ボクシングコミッションでは「ジュニア○○○級」の呼称を採用していたが、1998年5月1日に世界ボクシング協会(WBA)と世界ボクシング評議会(WBC)とでルールが統合され、両団体で異なっていた呼称も「スーパー○○○級」に一本化されたため、同時に日本ボクシングコミッションでも「スーパー○○○級」に呼称が変更された。それにより、ジュニアミドル級はスーパーウェルター級へ、ジュニアウェルター級はスーパーライト級へ、ジュニアライト級はスーパーフェザー級へ、ジュニアフライ級はライトフライ級へ変更された。 WBAやWBC以外の団体ではジュニアの名称は今でも使われており、団体によって名称に差異はあれど同じウエイトである。男子は全17階級。女子は団体によって異なり、ミニフライ級(ミニマム級)の下にアトム級(ライトミニマム級)が設けられたり、スーパーミドル級より上の階級が一部または全部抜けていることもある。

勝敗アマチュア日本ボクシング連盟が定めるアマチュアボクシングの勝敗の決し方は以下の通り。[1]

プロ勝敗の決し方は、以下の通り。

採点方法アマチュアアマチュアボクシングの採点方式は時代とともに大きく変遷している。以前は20点満点・減点方式によるペーパー採点や、ジャッジが有効打と認めたパンチを手元のボタンでカウントし、それをコンピューターで集計して「3人以上のジャッジが同時に有効打と認めたパンチ」の合計数を競う採点方式が採られていたが、2013年にAIBA(国際ボクシング協会)が競技規則の抜本的改革を行った中で採点方式も大きく改められた。 ※以下の採点基準は、日本ボクシング連盟が2021年現在公表しているものに従う。[2] 現在の採点方式はプロ同様の10ポイント・マストシステムによる10点満点の減点方式で、また限定的に10-10の採点が容認されているプロとは異なり、必ずラウンドごとに優劣をつける「ラウンド・マスト」で採点を行う。優劣の接近したラウンドは10対9、有効打数やカウント(プロにおけるダウン及びスタンディングダウン)の回数で優劣がはっきりしているラウンドは10対8、有効打数やカウント数など全ての要素において差がついているラウンドは10対7となる。各ラウンドの点数を合計し、減点がある場合はその分を差し引いて判定する。ジャッジは5人制で(規模の小さい大会などでは3人制の場合もある)、各ジャッジの合計点による多数決で勝敗をつける。その際、合計点が同点であったジャッジは、最終ラウンドの採点に併せ試合全体を通じてどちらの選手が優勢であったか明記する義務があるため、プロとは異なり「ドロー(引分)」の裁定は存在しない。なお、ラウンドごとの優劣を判断する基準は以下のように定められている。 1.ターゲットエリアへの質の高い打撃の数 (「ナックルパートで重みを伴う有効打」の数と質で総合的に上回ったかどうか) 2.技術や戦術の優勢を伴って競技を支配していること(戦術的に攻撃と防御を効果的に組み合わせているかどうか) 3.積極性(競技中継続して勝利を目指す姿勢が見られるかどうか) ノックダウンの有無が採点に大きく関わるプロとは異なり、形勢に大差がつけばカウントが無くても10-8となったり、逆にカウントに追い込まれてもクリーンヒット数やダメージの蓄積度が接近していれば10-9に留まる可能性が充分考えられる。 プロ10点満点の減点方式。JBCルールによると、互角の場合は10対10、一方が勝る場合は10対9、1度のダウンやそれに近い状態のときは10対8、2度のダウンの場合、あるいは3度のダウンがあったがダメージがそれほど深刻ではない場合は10対7、3度のダウンがあった場合や2度のダウンでも10対7相当よりも一方が圧倒的に優勢であるときは10対6となり、10対5以上の大差と認められた場合はTKOとなる。(旧JBCルールではそれ以上に差が開いた場合や3度目のダウンが起こった際は、レフェリーが試合を止めるため10対6の採点は無かったが、2016年よりフリーノックダウン制となったため基準が変更された)。 現在世界的に採用されている「10ポイント・マスト・システム」は、「必ず片方の選手に満点の10点をつけること」を定めたもので、必ずしも「10対10」の採点を認めないことではない。たとえば、双方の選手に1度ずつダウンがあっても「8対8」にはならず、ダウン以外の要素を総合的に判断して「10対X」の採点を行う、という意味である。反則減点は合計点から引く扱いになるため、減点された選手が反則があったラウンドで10点を獲得することも有り得る(新聞や専門誌等の採点表では「10(-1)対9」などと表記される)。なお、近年の世界タイトルマッチでは極力「10対10」を採らない採点方法が主流となっており、これの弊害として微差のラウンドを制して得た1点差と明確な優勢によって得た1点差の価値が同等になる点が指摘されており、かつて存在したPABA(パンアジアボクシング協会)では弊害緩和のために「ハーフポイント」と呼ばれる0.5ポイント刻み(10対9.5など)の判定を行っていた。 主な採点基準として次の4項目がある。

各要素の優先順位は概ね「クリーンヒット>アグレッシブ>ディフェンス>リング・ジェネラルシップ」であるとされるが、例えば「片方の選手が軽いパンチの『クリーンヒット』を数多く重ねたが、もう片方は大半の時間で『アグレッシブ』に攻め、『リング・ジェネラルシップ』を握った」場合など、容易に形勢判断がつかない際は、どちらの選手を優位とするかはジャッジの主観に委ねられることとなり、これが採点結果が割れる理由になる。 採点は3人のジャッジがそれぞれラウンドごとに行い、2人以上のジャッジが支持した選手を勝者とする。ジャッジが3人とも一方の選手を支持した場合をユナニマス・デシジョン(Unanimous Decision, UD)、2人が支持し、もう1人が引き分けであった場合をマジョリティ・デシジョン(Majority Decision, MD)、1人のジャッジがもう一方の選手を支持した場合をスプリット・デシジョン(Split Decision, SD)と呼ぶ。トーナメントなどで引き分けとなった場合は、引き分けをつけたジャッジが最終判断を下して決着を付けることになるが、大会によっては延長戦を行う場合もある。 反則試合中に以下の行為を行った場合、反則となり、レフェリーに注意を受ける。注意が重なった場合、プロボクシングでは減点対象となり、悪質な場合は失格負けとなる。

なお、アマチュアボクシングでは、プロボクシングよりも反則規定が厳格である。国際ボクシング協会(AIBA)のルールブックに示される反則行為は以下の17項目である。

タイトルプロ・アマ関係なく、基本的にボクサーはこれを獲得するために試合に臨む。十分な地位や名誉を得たプロボクサーで、自身のプライドや金銭的な理由から、保持するタイトルを返上してもほかの強豪選手との試合を優先する者もいる。 アマチュアアマチュアボクシングでは、地区・国内・国際・世界・オリンピックの順に価値が上昇する。年齢ごとにジュニア・カデット・シニアのカテゴリーに分けられる。アマはプロと違いトーナメント制を採用しているため一度も敗北が許されず、プロよりも王座の獲得は難しいといわれる。プロ選手のアマチュア大会の参加は現在も認められていない。

プロプロボクシングでは、タイトルの価値は、地区(ローカル)・国内(ナショナル)・地域・国際(インターナショナル)もしくは大陸間(インターコンチネンタル)・世界・統一もしくはスーパー王座の順に価値が上昇し、団体によってはユース王座・ジュニア王座が設けられている。日本では日本ボクシングコミッション(JBC)が日本王座を認定し、知名度は低いが日本の地区タイトルも存在する。国内王座より上位に位置する地域王座は地域連盟や世界団体の下部組織が認定し、国際(インターナショナル)王座や大陸間王座(インターコンチネンタル)、世界王座やスーパー王座等は世界団体が直接認定している。 プロボクシングで4大団体と称される主要な世界タイトル認定団体を以下に挙げる。WBAやWBC含むその他の団体はサッカーのFIFAのような組織ではなく王座の認定組織で、“団体aのあり方・運営のされ方に不満を持った人達が、団体bと、bが認定する別の世界タイトルを立ち上げ”て分派した団体もあるため、プロボクシングを統括しているわけではない。

次に、プロボクシングにおけるその他の世界タイトル認定団体を以下に挙げる。歴史が浅いこれらのタイトルは4大団体のものよりも価値は低いと見なされ、獲得しても世界王座とは認識されないことが多い。

以下に挙げるプロボクシングにおける国際王座や大陸間王座は、世界団体が直接統括している。王座としての価値は世界王座よりも低く、世界王座挑戦前の試金石や箔付けのために利用される。JBCはこれらについて認めていない。

プロボクシングにおける地域王座は、世界団体とは独立した組織である地域団体、世界団体の下部組織、もしくは世界団体が直接認定している。JBCはWBC傘下のOPBF王座とWBOアジアパシフィック王座しか認めていない。

テレビ中継番組ボクシング中継も参照。

ボクシングをテーマにした作品

脚注

関連項目

外部リンクプロボクシング関連4大ボクシング世界タイトル認定団体その他のボクシング世界タイトル認定団体ボクシング地域タイトル認定団体ボクシング日本国内の団体 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||