|

奥州市

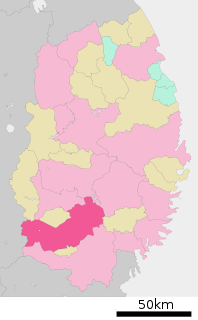

奥州市(おうしゅうし)は、岩手県の内陸南部に位置する市。仙台市と盛岡市の中間に位置する中間的拠点都市である[1]。ブランド牛肉の前沢牛や、観光施設のえさし藤原の郷で知られる。 概要岩手県の県南地方を管轄する出先機関である県南広域振興局の所在地である。 2006年(平成18年)に水沢市・江刺市、胆沢郡前沢町・胆沢町・衣川村が新設合併して誕生した。 人口は約11万人で、県内では盛岡市についで第2位の人口規模となる。 総面積は993.35平方キロメートルと広大な市域を有する。東京都(2188.68平方キロメートル)の半分弱であり、岩手県内では宮古市、一関市についで第3位である。 市名の「奥州」は旧令制国での陸奥国の別称でもあり、岩手県全体を含む東北地方の大半を包含する名称(広域地名かつ僭称地名[2])でもある。 地理  国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。 立地奥州市は、西側を奥羽山脈、東側を北上山地で挟まれる北上盆地の南部に位置する。北は花巻市・北上市・西和賀町・金ケ崎町、南は一関市・平泉町、東は遠野市・住田町、西は秋田県東成瀬村に接している。 地勢市の中央部を北上川が流れ、その西側には胆沢川によって形成された胆沢扇状地が広がる[1]。胆沢扇状地は広さ約2万ヘクタールで日本最大級の扇状地となっている[3][4]。 北上川の東側は北上山地につながる田園地帯となっており、その東端は種山高原や阿原山高原に連なる[1]。また、奥州市最高峰の焼石岳を主峰とする西部地域の焼石連峰には、ブナの原生林が多く残されている。 産業土地の利用状況は、総面積のうち、田が17.7%、畑が4.8%、宅地が3.5%、山林が44.1%で、農地の割合が高く、稲作を中心とした複合型農業により、県内屈指の農業地帯となっている。肥沃な大地からは前沢牛、江刺りんご、江刺金札米などの有名な農産物を生産している。また、交通の利便性の良さを背景に県内でも屈指の商業集積が進み、工業団地等が整備され、農・工・商のバランスがとれた産業基盤が特徴である。 胆江地方は古代東北地方の歴史の中心地であり、角塚古墳・胆沢城跡・衣川遺跡群など数多くの史跡が残されている。幕末から近現代にかけては水沢地区から多くの偉人を輩出しており、特に高野長英・後藤新平・斎藤実は水沢三偉人と呼ばれ、それぞれ資料館や生家など史跡も多く残されている。奥州藤原氏に起源を持つ南部鉄器・岩谷堂箪笥・秀衡塗などの伝統産業や、日高火防祭などの祭典も多く、基幹産業の事業展開が図られている。 旧奥州街道および東北本線は、扇端沿いで河岸段丘上の水沢地区の中心地域を南北に通っているが、段丘崖下の段丘面を通る国道4号沿いには新しい市街地が形成され、大規模なロードサイド店舗の進出が見られる。東北新幹線・水沢江刺駅は、その対岸(北上川東岸)に位置している。 地勢 人口

隣接自治体気候寒暖の差が大きく気温の年較差、日較差が大きい顕著な大陸性気候である。降雪量が多く、周辺の自治体と同様に豪雪地帯に指定されている。 夏季はフェーン現象により、気温が35℃を上回る猛暑日になることもある。冬季は放射冷却により、気温が-15℃を下回ることもある。近年では2021年1月9日に-18.3℃を観測している。

歴史沿革原始およそ500万年前、奥州市周辺が仙台から続く入り江になっていた頃の時代は、マエサワクジラなどの海棲哺乳類が棲んでいた。 約3万5000年前には、斜軸尖頭器を出土した柳沢舘遺跡(水沢)などが存在し、旧石器時代から人が住んでいたと考えられる。遺跡は中期旧石器時代で、片刃礫器、削器、斜軸尖頭形剥片などの石器があるが、後続する後期旧石器時代の遺跡は未発見である。 縄文時代の東北地方(特に北部)は、後世と比べ気候温暖であった。当時の東北地方はコナラ・クリなど の落葉広葉樹林に広く覆われ、海岸線は平野の中まで深く入り組んで、採集生活に適した環境を作り出した。なお縄文時代の文化は「東高西低」といわれ、西日本の人口密度が希薄だったのに対し、東北地方と関東地方は、日本列島の人口の過半が集中する、縄文文化の中心地であった。縄文時代の遺跡として大清水上遺跡などがある。 弥生時代の遺跡としては清水下遺跡などから石包丁が発見され、近くから水田の跡も見つかったことから当地方でも古くから稲作が行われていた。 古代   この地方は古代、大和朝廷(大和王国)から日高見国(日高見王国)と呼ばれ、日本書紀には「日高見の国は土地が広大で肥沃である」と記されている。平安時代初期に編纂された続日本紀によると「水陸万傾の地」と記されており、古くから拓けた土地であった。 東北地方(宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県)が大和王権(大和王国)とは異なる地方王国の時代から、仙台平野に次ぐ東北地方の住民の中心地の一つであった。のちに、東北地方北部(岩手県・秋田県・青森県)の住民は、大和王権(大和王国)からエミシ(漢字表記は蝦夷)と呼ばれ恐れられることとなる。 5世紀後半〜6世紀初、日本列島北端に位置する前方後円墳、角塚古墳が造営された。当地には、古代から、豊かな国を支配する強大な権力を持った豪族がいたことを伺うことができる。 729年(天平元年)、東北地方初の寺院として、行基が黒石に東光山薬師寺(後の黒石寺)を建立する。 5世紀前後、宮城県の仙台平野を中心とする東北地方南部が大和王権(大和王国)に服属すると、大和王権は岩手県の胆沢盆地を中心とする東北地方北部(岩手県・秋田県・青森県)の住民達と対立した。 780年(宝亀11年)俘囚長、伊治呰麻呂が東北地方の長官達を殺害して反乱を起こすと、宮城県北部のエミシおよび岩手県の日高見王国と朝廷の間に「三十八年戦争」が始まった。伊治砦麻呂は宮城県栗原市から南下して陸奥国の国府兼鎮守府である多賀城を攻撃し、朝廷軍圧勝して多賀城を焼き落とした。そのあと伊治砦麻呂は軍を率いて日高見王国(岩手県)に入り消息不明となった。それ以降も、胆沢・江刺は日高見王国の本拠地であった。789年(延暦8年)日高見王国の指導者・アテルイとモレが率いる日高見王国軍は巣伏の戦いで朝廷軍に圧勝し朝廷軍を撃退した。しかし802年(延暦21年)、アテルイとモレは征夷大将軍・坂上田村麻呂(朝廷)と和睦して、騎兵500で平城京(奈良府)まで進軍した。その際にアテルイとモレは朝廷に騙されて河内国(大阪府)で処刑された。こうして「三十八年戦争」の戦いの山場は桓武天皇の勝利となり、朝廷の勝利がほぼ決まった(こののち秋田県と青森県を征服して北東北征服戦争は終結)。戦後、朝廷は国府多賀城から鎮守府を胆沢城へ移した。 平安時代後期、衣川を拠点とする豪族であった安倍氏が俘囚長として奥六郡を支配し、近辺では国司よりもはるかに強力な勢力を持つに至った。しかし前九年の役で、出羽の俘囚長・清原氏の援軍を得た源頼義・義家親子により滅ぼされた。衣川の地は、都人もあこがれた歌枕としても有名で、多くの歌人によって歌に詠まれた。 平安時代末期、前九年の役および後三年の役を経て、清原清衡(藤原清衡)が実父の姓に復して藤原氏を名乗り、根拠地を江刺郡豊田館から磐井郡平泉(現在の平泉町)に移して地方自治政権を打ち立て、政治文化の中心都市を造った。 世界遺産,平泉の市街地は衣川の北側にも広がっており、衣川をはさんだ南の政治都市と北の産業・商業都市が融合して機能する複合都市を形成していた。衣川には藤原基成と源義経の居所である衣川館や、中尊寺の子院などが並び、一大産業・商業地があった。清衡が平泉に居館を移した後も、江刺では益沢院で中尊寺に奉納された金銀字交書一切経が書写されるなど、清衡の本拠地として重要な役割をもち続けた。 首都,京都の藤原氏と同じ藤原氏である平泉の藤原氏,いわゆる奥州藤原氏(平泉藤原氏)は、約100年間(一世紀)に渡って東北地方全域を朝廷公認の自治政権として支配した。しかし平泉藤四代目当主・藤原泰衡のとき、源義経を匿ったことを口実に源頼朝の侵略を受けて滅亡した。 中世鎌倉時代から室町時代にかけて頼朝から奥州総奉行に任じられた葛西清重を祖とする葛西氏が当地を治めた。初代清重は奥州藤原氏の要である胆沢郡、磐井郡と牡鹿郡を与えられ、平泉ではなく石巻城に居を構えた。築城年代・築城者は不明だが、現地の伝承では、葛西氏家臣の蜂谷氏・佐々木氏・柏山氏などが水沢城を築城している。水沢城は葛西氏の胆沢平野支配の拠点の一つであったと考えられている。また、江刺郡には幕府御家人・千葉頼胤の三男である胤道が配され、岩谷堂城を居城として江刺氏を名乗り、江刺氏配下の人首氏が人首城を築城している。  1349年(貞和4年)無底良韶が黒石に正法寺を建立。奥羽二州(東北地方)における曹洞宗の本寺・日本第三の本山で、東北地方における曹洞宗の中心寺院として発展。かつては東日本各地に末寺が508ヶ寺や1200ヶ寺あったと伝えられている。 戦国時代末期になると、葛西氏は領土を胆沢郡、磐井郡、牡鹿郡から、登米郡、本吉郡、江刺郡、気仙郡にまで拡大した。その一方で南部で隣接する大崎氏と衝突するようになった。このため大崎氏を挟み合う位置関係にある戦国大名、伊達氏と同盟し、伊達氏から当主を受け入れるなど、伊達氏と密接な関係を築いた。 伊達政宗の頃になると、葛西領は「伊達の馬打ち」と呼ばれる伊達氏の準領土となった。伊達氏は葛西氏の軍事指揮権を掌握したが、徴税権は葛西氏が握った。 伊達政宗が豊臣秀吉に屈服し、秀吉が奥州仕置によって葛西氏を滅亡させると、秀吉は葛西領を家臣、木村吉清に与えた。これに不満を抱いた伊達政宗は、旧葛西領および旧大崎領で「葛西大崎一揆」を起こさせた。しかし政宗の陰謀は秀吉に露見する。秀吉から一揆鎮圧の命令を受けた政宗は木村吉清を一揆勢から救出し、自ら一揆を鎮圧した。 戦後、秀吉は政宗から伊達郡などの先祖ゆかりの地や政宗が征服した会津地方を奪い取り、政宗に旧葛西領(現・岩手県南部)と旧大崎領(現・宮城県)を与えた。政宗は居城・岩出山城を築き、新しい領土の統治に当たった。こうして奥州市一帯は伊達領の一部となった。 豊臣秀吉が死ぬと伊達政宗は徳川家康の天下取りに協力し、1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いを経て翌年政宗は居城・仙台城と城下町を築いた。ここに仙台藩が誕生し、奥州市一帯は仙台領の一部となった。 近世  仙台領は現在の宮城県と福島県の一部、岩手県南部(北上市まで)となり、伊達氏家老には各領地が与えられ、市内には水沢城(要害)、岩谷堂城(要害)、人首城(要害)、前沢城(所)がおかれた。 水沢には代官所が置かれ領主も転々と変わり、寛永6年(1629年)留守宗利が入城すると近世城下町・水沢の原型が形成され、以後仙台藩一門三席留守氏の支配が幕末まで230余年間続く。なお、宗利は父留守政景(政宗の叔父)の代から「伊達氏」を名乗っていたため「水沢伊達氏」とも呼ばれる。水沢は奥州街道が南北を貫き、仙北街道(手倉街道)と盛街道が交差する交通の要所であったため宿場町として栄え、商人の町として町人文化も栄えた。 岩谷堂は仙台藩北辺の要害として、伊達家の重臣が治めた城下町として整備され、北上川の舟運や陸路交通の要衝地ということもあり、問屋町や馬市が開かれ栄えた。岩屋堂城は幾たびも領主が変わったが、慶長15年(1610年)岩城隆道が伊達家の家臣に取り立てられ伊達政隆と改名、岩谷堂の領主となり以後仙台藩一門六席「岩谷堂伊達家」の時代が幕末まで続く。 1612年(慶長17年)キリシタンである後藤寿庵は、見分村(現在の水沢福原)に千二百石を領した。彼は自分の家臣や領民をキリシタンに帰依させ、見分の知名をキリストの福音に満ちた地にしようという心から福原に変え、福原が東北地方のキリシタン布教の拠点となる。1623年(元和9年)にかけ、私財を投じて胆沢川の水を引く用水堰の開削に尽力したが、幕府による禁教令により逃亡。遺志を継いだ地域住民により寿庵堰が完成。胆沢平野が穀倉地帯となる基盤をつくる。 近代  戊辰戦争では、仙台藩は奥羽越列藩同盟(北部政府)をつくって明治新政府と戦った。仙台藩の一門である水沢伊達氏も白河の役に出陣したが、石切山などで敗れ、1869年(慶応4年/明治2年)6月12日に星隊長ら17人の死者を出した。新朝廷を創設する動きまであったが、敗戦により「東武朝廷」の誕生は成らなかった。 同年、伊達氏家臣は失領となり、胆沢郡は胆沢県、江刺郡には江刺県が開設された。胆沢県は当初仮県庁を前沢城に置かれ、後に水沢城が胆沢県庁となり、江刺県は岩谷堂城に県庁を置き、後に閉伊郡横田村へ移動となる。 さらに水沢伊達氏家中は陪臣であるからとして帰農を命じられ、仙台藩の士族籍を得られなかった。このため、士分を保つために家中一同そろって北海道開拓に参加すべきとの意見が出されたが、邦寧は病身のため極寒の気候に耐えられないであろうとの判断から仙台に残留し、吉田元俶・坂本平九郎が家中200名を率いて石狩国札幌郡に移住した。この時、水沢伊達氏家中によって拓かれたのが平岸村(現・札幌市豊平区平岸)である。 1876年(明治9年)廃藩置県の統廃合が続き、一関県(県庁は現在の一関市)、水沢県(水沢県の県庁は当初は水沢に置かれる予定であったが、現在の宮城県登米市に置かれた)、磐井県(県庁は現在の一関市)となり、岩手県(県庁は現在の盛岡市)に編入となる。 1878年(明治11年)胆沢・江刺郡役所が塩竈村(現在の水沢)に置かれる。 1889年(明治22年)町村制が施行され、胆沢郡には水沢町や衣川村等13町村、江刺郡には岩谷堂町等13町村が成立。 1890年(明治23年)薩長藩閥政治に反対し、国会を開き、国民の権利と議会政治の実現を求める自由民権運動は岩手県でも起こり、水沢には旧仙台藩士族の下飯坂権三朗を中心として立成社が結成された。岩手県成立後も、旧仙台領である胆沢、江刺、西磐井、東磐井、気仙の県南五郡は地形、産業、歴史上、南部領とは異なるとして、住民により県南五郡を宮城県へ編入する分県運動が自由民権運動とともに起きた。分県運動は署名運動がなされ、宮城・岩手両県の政治家により、衆議院、貴族院を通過したが、県南五郡を岩手県から離せば、県の財政基盤が崩れる点から、岩手県側から強い反対にあい、実行されなかった。 同年、日本鉄道水沢駅が開設される(現:JR東北本線)当初北上川東岸にある岩谷堂に敷設される予定だったが、住民の反対により同線が西岸側にあるルートへ変更となり、水沢への物流機能集積が始まる。 1899年(明治32年)水沢に緯度観測所(現・国立天文台水沢VLBI観測所)が開設され、緯度観測所初代所長の木村栄博士がZ項を発見した功績により国際極運動観測事業の中央局となる。 戦後 - 現代1954年(昭和29年) 胆沢郡水沢町、姉体村、真城村、佐倉河村、江刺郡黒石村、羽田村が合併し、水沢市となる。 1955年(昭和30年) 古城村・白山村および東磐井郡生母村と合併し、新制の前沢町が発足。 1955年(昭和30年) 江刺郡岩谷堂町・稲瀬村・愛宕村・田原村・広瀬村・梁川村・玉里村・藤里村・米里村・伊手村が合併し、江刺町となる。 1967年(昭和42年) 胆沢村が町制施行し、胆沢町となる。 1977年(昭和50年) 東北自動車道(一関~盛岡間)が完成し、水沢インターチェンジが供用開始。 2006年(平成18年) 水沢市・江刺市、胆沢郡前沢町・胆沢町・衣川村が合併し、奥州市が誕生する。これらの2市2町1村は、2000年国勢調査に基く水沢都市圏(都市雇用圏 - 10%通勤圏)を構成する地方公共団体である。新市名の「奥州市」を発案したのは衣川村の職員らであった[6]。 同年:県の出先機関である一関、花巻、北上、遠野、千厩の各振興局を水沢地方振興局に統合し、県南広域振興局が設置される。 2008年(平成20年) 岩手・宮城内陸地震が発生し、最大震度6強を観測。 2011年(平成23年) 東日本大震災が発生し、最大震度6弱を観測。 2022年(令和4年)2月27日告示の奥州市議会議員選挙において定数を上回る届出がなかった為、立候補者全員に対し奥州市では初の無投票当選が成立[7][8]。 行政庁舎奥州市では本庁方式を採用し、旧市町村単位で総合支所を設けている[9]。

市長

市議会定数:28人 任期:2022年3月19日 - 2026年3月18日

都市情報

市歌

紋章

広域行政

国際リニアコライダー計画奥州市から一関市・宮城県気仙沼市にかけての北上高地が国際プロジェクトで建設される世界初の超大型加速器「国際リニアコライダー(ILC)」の最有力候補地となっている。 誘致が実現すれば、国際機関や大学、企業の研究所が集積し、多くの研究分野が融合した国際科学都市の形成が見込まれる。世界中から研究者が訪れるため交通インフラの整備も必要になり、仙台空港の国際線増便や科学都市までのアクセス整備も計画に含まれる。 都市形成が始まって初期10年間の経済波及効果は5兆2026億円になると予想されている。奥州市ILCウェブサイト も参照。 金融機関

指定金融機関指定金融機関は、岩手ふるさと農業協同組合(JA岩手ふるさと)である。 JA岩手ふるさとは、市役所内に奥州市役所本庁内支店を設置、水沢を除く各総合支所にJA岩手ふるさとの公金課が出納派出所を設置している。 なお、江刺地区は岩手江刺農業協同組合(JA江刺)の事業エリアであるため、JA岩手ふるさとの支店・有人出張所を設置しておらず、江刺総合支所に出納派出所が設置されているのみであるため、指定代理金融機関が別途設定されている。 地域自治区奥州市全域に地域自治区(合併特例)を置いていたが、2018年3月31日に廃止された[11][12]。 地域自治区を置いていた期間、住所表記も「奥州市水沢区○○」のようになっていたが、廃止に伴い「区」の表記をなくし、「奥州市水沢○○」のように改められた[12]。ただし、旧水沢区内の住所である「水沢工業団地」に関しては表記重複を避けるため「奥州市水沢工業団地」とした[12]。 姉妹都市・友好都市国内

海外

公的機関県南地域を管轄とする国や県の行政機関が置かれる場合が多い。 岩手県の機関

国の機関

警察消防署医療休日夜間急患センター

その他病院

公共施設主な施設を掲載。 図書館奥州市立図書館は5館で構成される。

文化センター

地区センター全センターにおいて指定管理者制度を導入し、地区民で構成される振興会が運営している[14]。 水沢地域

江刺地域

前沢地域

胆沢地域

衣川地域

運動施設水沢地域

江刺地域

前沢地域

胆沢地域

衣川地域

経済商業 市内商業集積地である水沢地区は、江戸時代から平成初期まで商人の町として栄えた。その中心街である水沢駅西側は1990年代中頃まで従来の商店の他にマルサンデパート、マルカンデパート、ダイコー、三春屋(後のダイエー)、ジャスコなどの大型商店が進出し、中心市街地の規模では県都盛岡に次ぐ都市として栄えた。しかしバブル経済崩壊後の平成不況や、旧大店法が廃止された2000年以降の水沢駅東部および前沢駅東部の国道やバイパス沿いへの大型店進出などの影響により、駅前のアーケードはシャッター通りと化し中心市街地が空洞化している。 主な商業施設

工業胆江地域では古くから伝統工芸品や工業用部品(鋳物・木工品・繊維・魚網)などを製造する諸工業が古くから発達していたが、産業構造の変化により、既存の諸工業は最盛期を過ぎ、変わって政策的誘致による電子部品組立工場が立地。近年になり自動車組立工場とその関連工場が隆盛を極めている。 市郊外にある江刺中核工業団地、江刺フロンティアパーク、本杉工業団地(前沢)などへの企業誘致により、奥州市の製造品出荷額は約2,500億円と、県内では隣接する金ケ崎町、北上市に次いで第3位となっている。 市内には東京エレクトロンの拡散炉・減圧CVD装置の製造拠点である東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(旧・東京エレクトロン東北)が進出しているほか、近年はトヨタ自動車が東北地方をコンパクトカー生産の拠点と位置づけており、トヨタ自動車東日本岩手工場(金ケ崎町)の増産に伴い、市内の関連する自動車産業が活性化している。 また、伝統産業の一つである南部鉄器が近年経済成長が著しい中国の富裕層に人気で、中国市場からの発注が伸びている。 農業

農業の面では全国有数の農業県である岩手県のなかで、奥州市は市町村別農業生産額がトップとなっている。 観光業

市内には数多くの名所・旧跡、レジャー施設が点在(「観光」の項を参照)。奥州市観光物産協会が中心となり祭典や物産、グルメなどを交えながらPRしている。しかし、南に世界遺産の中尊寺や毛越寺などを有する平泉町、北に温泉地や宮沢賢治といった観光資源がある花巻市があり、どうしても通過点として埋没しがちで、周辺の有名観光地ほど認知度も高くないといった課題を抱えている。宿泊施設は東北本線の水沢駅周辺に集中。そのほかは江刺区や郊外の温泉地に点在する。地元資本のホテルや旅館がほとんどで、域外資本のビジネスホテルチェーンはホテルルートイン奥州のみ。東北新幹線の水沢江刺駅周囲には宿泊施設がない。 市内に本社を置く主要企業市内に拠点事業所を置く企業伝統産業郵便水沢地域

前沢地域

胆沢地域

衣川地域

水沢地域

江刺地域

前沢地域

胆沢地域

衣川地域

マスメディア新聞社 放送局

情報誌 ウェブマガジン 教育大学

専修学校

高等学校県立 私立 ※以下は廃校(奥州市以降)

中学校

→閉校した中学校は「岩手県中学校の廃校一覧#奥州市」を参照

小学校

→閉校した小学校は「岩手県小学校の廃校一覧#奥州市」を参照

特別支援学校学校教育以外の施設

交通  鉄道路線中心駅は水沢駅である。 道路高速自動車国道

一般国道主要地方道一般県道バス

水沢金ケ崎線

奥州市衣川バス衣里線 : 平日のみ運行[17]

ナンバープレート観光景勝地

歴史的・文化的建造物

テーマパーク・レジャー施設

温泉

博物館・記念館

祭り

名産品・特産品伝統工芸品 食品 スポーツチーム出身有名人近代以前

政治・経済・法曹

学術・文化・芸術

芸能・マスコミ

スポーツ

その他奥州市にゆかりのある有名人

百選

脚注

参考文献

関連項目→「Category:奥州市」も参照

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||