『シンボルマーク』 |

| 作者 | 大高猛 |

|---|

| 製作年 | 1966年採用 |

|---|

日本万国博覧会(にっぽんばんこくはくらんかい、英: Japan World Exposition Osaka 1970, Expo'70[6])は、1970年(昭和45年)3月15日から9月13日までの183日間、大阪府吹田市の千里丘陵[7][注釈 5]で開催された国際博覧会[8]。

アジア初かつ日本で最初の国際博覧会[8](General category:一般博、現・登録博)であり、当時史上最大の規模を誇った。略称は開催地・開催年から大阪万博あるいは70年万博、一般的な英語表記としてはEXPO'70が用いられた。また、日本国内において単に万博あるいは万国博とも略される(本項の記述にも用いる)。

概要

開催期間中の会場風景。右前方に太陽の塔が垣間見られる(1970年4月撮影)。

開催期間中の会場風景。右前方に太陽の塔が垣間見られる(1970年4月撮影)。

「人類の進歩と調和」をテーマに掲げ、77か国が参加し、終戦25周年記念として、戦後の高度経済成長を成し遂げアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国となった日本の象徴的な意義を持つイベントとして開催された。主催は財団法人 日本万国博覧会協会。博覧会の名誉総裁は当時の皇太子明仁親王、名誉会長は当時の内閣総理大臣・佐藤栄作。コンセプトは「規格大量生産型の近代社会」[9]。その日本においては1964年の東京オリンピック以来の国家プロジェクトであり、多くの企業・研究者・建築家・芸術家らがパビリオン建設や映像・音響などのイベント制作・展示物制作に起用された。大阪市など会場周辺市街地では開催へ向けて道路や鉄道・地下鉄の建設などといった大規模開発・整備がなされ、日本政府の万国博関連事業として6500億円あまりが支出された。一方、第二次世界大戦以来の規模となる芸術家らの国家イベントへの動員は文化・芸術界内部で批判があったほか、同じく1970年に予定されていた日米安保条約改定に関する議論や反対運動(70年安保闘争)を大イベントで国民の目からそらすものだとして、大学生らによる反対運動も行われた[要出典]。

常識を覆すような超巨大プロジェクトゆえに日本全国で物議を醸したが、世界各国の新技術や文化を結集し、一時の未来世界を作り上げたことで6422万人が来場し、大成功を収めた。本博覧会では、サインシステム、動く歩道、モノレール、リニアモーターカー、電気自転車、電気自動車、テレビ電話、携帯電話、缶コーヒー、ファミリーレストラン、ケンタッキーフライドチキンなど、21世紀の現代社会で普及している製品やサービスが初めて登場した。本博覧会を機に広く有用性が認知され、直後に日常生活にも広がっていった製品は少なくない。しかし、技術的な難易度が高く、現代でも実用化に至っていない製品もある。レトロフューチャー的な施設デザインは、清潔感があることから、のちの展示会などでも大きな影響を与えた。閉会後半世紀経つ今なおイベントの知名度は高く、高度経済成長期の日本を代表する出来事として取り上げられることが多い。

テーマ館の太陽の塔やアメリカ館・ソ連館などの人気パビリオンでは、数時間待ちの行列ができるなどして大変混雑した。特にアポロ12号が持ち帰った「月の石」[11] を展示したアメリカ館の行列は延々と続き、途中であきらめて他の館へ行く人も多かった。その異常な混雑ぶりから、テーマをもじって「人類の辛抱と長蛇」や「残酷博」と揶揄されたことがある[12][13]。また、国際博覧会史上初めて黒字となった。

- 名称:日本万国博覧会 (Japan World Exposition, Osaka 1970)

- テーマ:「人類の進歩と調和」(Progress and Harmony for Mankind)

- サブテーマ[14]

- 「よりゆたかな生命の充実を」(Toward fuller enjoyment of life)

- 「よりみのり多い自然の利用を」(Toward more bountiful fruits from nature)

- 「より好ましい生活の設計を」(Toward fuller engineering of our living environment)

- 「より深い相互の理解を」(Toward better understanding of each other)

- 開催期間:1970年3月15日 - 9月13日(183日間)(開会式は3月14日)

- 区分:国際博覧会条約に基づく第1種一般博 (General/first category)

- 会場運営:財団法人 日本万国博覧会協会

- 面積:330万平方メートル[注釈 6]

- 総入場者数:6421万8770人[注釈 7](うち外国人約170万人)

- 目標入場者数:3000万人(その後4500万人に上方修正)

- 参加国数:77か国4国際機関6州3市1政庁[注釈 4]

- モノレール乗客数:約3350万人

- 売上金額

- 入場券:約373億6113万円(前売約1065万枚、当日約5295万枚、払戻除く合計約6360万枚)

- 食堂・売店関係:約525億6433万円

- 1日入場者数

- 迷い人:大人 12万5778人・子ども 4万8139人[16]

- 落し物:5万4154件(そのうち、金銭は4892万4577円)[16]

- 食中毒:43件 計388人[23]

大阪万博の最終的な総入場者数は約6422万人で、2010年中国・上海で開かれた上海万博に抜かれるまでは万博史上最多であった(上海万博は約7309万人)。また、愛称の「万博(バンパク)」は、この博覧会の正式名称の「万国博覧会」を略したものだが、その後の博覧会の愛称にも引き継がれている(科学万博=つくば博、花の万博=大阪花博、愛知万博=愛・地球博)。

なお、1940年3月15日から8月31日にかけて東京で開催される予定で、日中戦争の激化などを受けて開催延期された「紀元2600年記念日本万国博覧会」の前売り券が本博覧会で代替として使用できたため、約3000枚が実際に使用された[24]。

また、入場料の引き下げのために、政府の万国博関係閣僚協議会の要請のもとモーターボート競走業界より21億円あまりの協賛金が拠出されたほか、日本船舶振興会(現・日本財団)もその他に補助金を交付するなど、万博への協賛が実施された[25]。このほか、日本自転車振興会は広報事業・協会本部ビル・動く歩道・オペレーションコントロールセンター・昇降機・公式記録・記録映画の事業費として20億円あまり、日本小型自動車振興会は電光案内板資金として1000万円あまり、競馬業界では万国博と馬匹や畜産の関連性の薄さから中央競馬からの支援はなかったものの、大阪府都市競馬組合・兵庫県・和歌山県から1億6200万円の寄付が寄せられた。

博覧会開催前

1964年、大阪府・大阪市・大阪商工会議所が、政府に対して「国際博覧会大阪誘致要望書」を提出した(通産省官僚だった堺屋太一の働きかけがあったという[27])。同時期、兵庫県や滋賀県も博覧会誘致運動を行っていたが、翌1965年折衝の末折り合いがつき、政府もこれを了承して会場は千里丘陵に決まった。同年4月22日政府は博覧会国際事務局(BIE)に開催申請を行った。競合が予想されたメルボルンが開催申請を行わなかったため、9月14日に大阪開催が決定した。10月15日には財団法人日本万国博覧会協会が設立された[28]。

演出者

財団法人日本万国博覧会協会の会長理事は石坂泰三、事務総長理事は初代が新井真一(元通産省官僚、のちに実業家)。新井はテーマの画策、テーマ館の総合プロデューサーを岡本太郎に依頼、説得するなど奔走したが、1967年の夏に志半ばで事務総長を更迭された[注釈 9]。2代目の事務総長は鈴木俊一(のちの東京都知事)。

開会式の演出は内海重典(宝塚歌劇団演出家)[33]、閉会式演出は内海と同じく宝塚歌劇団の高木史朗が担当した。

SF作家の小松左京は自発的にプロジェクトに参画し、1965年7月に文化人類学者の梅棹忠夫、社会学者の加藤秀俊らと「万国博を考える会」を発足。同年10月に第1回総会を開催、その後BIE(パリの博覧会国際事務局)に提出するテーマと基本理念づくりのため草案を練り、テーマが「人類の進歩と調和」に決まった[35][36]。小松はその後、テーマ展示プロデューサーに就任した岡本太郎との個人契約という形で、テーマ展示サブプロデューサーとして太陽の塔の地下展示を作り上げた[35][36]。

万博会場の総合設計を行ったのは建築家の丹下健三であった[注釈 10]。

ベンチや案内表示、照明、ゴミ箱などのストリート・ファニチャー(英語版)の基本設計は、榮久庵憲司をディレクターとしてGKインダストリアルデザイン研究所、剣持勇デザイン研究所、トータルデザインアソシエーツが共同で担当した[37]。このようなストリート・ファニチャーをはじめとした環境デザインの考え方は全国の駅や都市計画へと普及していった。

会場やパビリオンには随所にメタボリズムの意匠が見て取れる[38]。黒川紀章や菊竹清訓らメタボリストたちは、広大な敷地に会期の間だけ「都市」を出現させ、終わったらすべてを無に帰すという博覧会の特徴が上手くメタボリズムと適応したためか[39]、大阪万博以降の博覧会(沖縄海洋博など)にも関与した。

シンボルマーク

真上から見た日本館(1975年(1976年解体))

真上から見た日本館(1975年(1976年解体))

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

- 大阪万博の公式なシンボルマークは、日本の国花である桜をかたどったもので、デザインは大高猛[注釈 11]。5つの花びらは五大州・世界を表し世界が手を取り合い万国博へ参加しようとする意図、中央の円は日本の日の丸と周囲の白抜き部分は発展と進歩への余裕、全体の安定した印象は品位と調和を示し世界の催しであることを力強く表現するものとした。なお、日本館はこのシンボルマークを模って5棟構成で建設された。

- メインカラーは全人類・全宇宙的広がりと若さや発展を表す冴えた青、サブカラーには平和と安定と調和を表す冴えた緑、情熱と万国博の楽しさと進歩を表す冴えた赤とした[注釈 12][42]。

- マークと組み合わせる「EXPO'70」「日本万国博覧会」のレタリングは早川良雄と原弘が担当。鼠色 N2.8/ [42] の配色とし、英文タイトル「EXPO'70」は活字体に近くし固有名詞としての力強さを表現すべく「EXP」の三文字を接続し「O」(オー)と「0」(ゼロ)を同一化するといった造形的感覚を先行させた形とし、和文タイトル「日本万国博覧会」はリズミカルな力強さを表現するべく直線のみで造形化した[43]。

- このほか、当初は西島伊三雄のデザインによる鉄アレイ状にくっついた2つの球の上に丸を描いた形のマークが採用され[44][45]、下部は東西世界や対立する人間関係が手を取り合うイメージ、上部は日本を示す日の丸や次世代の平和な世界を表すとの説明であったが、シンボルマーク発表の記者会見の直前に万博協会会長の石坂泰三が「これでは日本が世界の上にあぐらをかいていると受け取られる」[46]と激怒し、一蹴した(その日の会見は中止)。その後、改めてデザインが行われ、桜をイメージしたマークとなった[47]。

参加した国・地域・国際機関

国際博覧会史上アジアで初めて開催される大阪万博に、できるだけ多数の国の参加を得て充実した意義あるものとするため、在外公館を通じて未参加国に対して参加勧奨に努めるとともに、総理大臣または万博担当大臣の特使および万博日本政府代表のほか博覧会協会幹部職員などを派遣して折衝を行った。

招請活動を行った当初はこれに応じる国は少なくその要因の一つは、アジア・アフリカ・中南米諸国が十分な資金を捻出するのが困難なことであった。日本はこれに対する独自案として、日本が参加国に代わりパビリオンを建設して提供する国際共同館(インターナショナル・プレース)[注釈 13]構想を表明、これに応じて参加を希望する国々が出てきた。

こうした活動の結果、1969年中には新たに中央アフリカ共和国ほか25か国が参加を決定し、参加決定国は合計81か国に上ったが、他面、参加申し込み後にオーストリア、イスラエル、ポーランド、ボリビア、レバノン、コンゴ・キンシャサ(現コンゴ民主共和国)、ハイチ、ガイアナが参加を取り消した。最終的には、77か国(日本を含む)、4国際機関、1政庁、9州市が参加した[25]。

《表の注記》

パビリオン一覧(50音順)

タイ館(中央)

タイ館(中央)

レストラン・プラハ

レストラン・プラハ

中央が化学工業館、左奥に三菱未来館

中央が化学工業館、左奥に三菱未来館

住友童話館

住友童話館

せんい館

せんい館

タカラ・ビューティリオン

タカラ・ビューティリオン

東芝IHI館

東芝IHI館

富士グループパビリオン

富士グループパビリオン 左がみどり館、右が日立館

左がみどり館、右が日立館

左より順に、みどり館、古河パビリオン、電力館。右端は空中ビュッフェ。

左より順に、みどり館、古河パビリオン、電力館。右端は空中ビュッフェ。

エキスポタワー

エキスポタワー

大阪日本民芸館(日本民芸館)

大阪日本民芸館(日本民芸館)

EXPO'70パビリオン(日本鉄鋼館)

EXPO'70パビリオン(日本鉄鋼館)

万国博美術館(旧国立国際美術館)

万国博美術館(旧国立国際美術館)

(外部リンク「当時のパビリオン(展示館)のご紹介」も参照。各パビリオンの配置は外部リンク「大阪万博会場地図」も参照。)

- 日本万国博覧会協会本部(オペレーションコントロールセンター、現・大阪府万博記念ビル。計画当初より撤去しない設計施工のため現存。)

- テーマ館(太陽の塔および大屋根内の空中テーマ館)

国際館

企業館ほか

このほか、田崎真珠グループ、読売新聞社、日本WHO協会、国際化成公社(現・国際有機公社)、日本国有鉄道も参加申し込みを行ったが途中辞退し、読売新聞社のみ万国博共同出展協会に参加した。

イベント会場

- お祭り広場 - 会場中央大屋根部に位置する面積1万平米・立ち見含む観客席18,000のイベント会場の中心。午前はナショナルデー・スペシャルデー祝典行事、午後は観客の通路や休憩と民族舞踊などのアトラクションや夜の催事のリハーサル、夜間は内外の祭り12企画を15日単位で展開した。

- 万国博ホール - ポピュラー音楽を中心とした会場。延べ面積6,500平米・舞台面積400平米・観客席1,500。午前はナショナルデー・スペシャルデーの民族舞踊・講演・映画など、午後は歌謡曲・大衆芸能など日本人向けプログラムや会議、夜間はミュージカルショーやリサイタルなど有料のポピュラー音楽を上演する。万国博終了後も用いられたが2004年解体。

- 野外劇場 - 小中学生向けのイベントを中心とした会場。面積2,400平米・舞台面積400平米・観客席2,000。昼間は青少年の集い・人形劇・コンサート・動物ショー、夜間は短編映画など各国のフィルムを上映。

- 水上ステージ - 舞台面積400平米。噴水と照明によるダンシングウォーター、シンクロナイズドスイミング、ファッションショー、ビューティコンテストなど水と関連あるアトラクションを開催。

- 場内広場(日曜・月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜広場) - 演技面積1,000 - 1,500平米。パレード出発に先立っての音楽演奏や放送局の公開番組、移動芸能などを行う。

- フェスティバルホール(大阪市) - オーケストラ、オペラ、バレエ、演劇など各国の一流演奏家によるクラシック音楽公演や映画祭・能公演を開催。

その他施設

館・展示物

主催者館

- 世界の美術品を集めた万国博美術館は開催後、万博記念公園で国立国際美術館として再利用され、隣接する万国博ホールは多目的ホールとなった。しかし老朽化に伴い国立国際美術館は2004年に大阪市北区中之島に新築移転し、万博記念公園の建物は共に解体された。

国際館

- 日本館は、桜をイメージしたデザインの大阪万博のシンボルマークをかたどった、5棟構成で作られた[57]。全パビリオン中で最大面積を誇り、伝統文化から未来技術までを紹介し、リニアモーターカーなどが展示されていた[57]。また、アポロ11号が持ち帰った月の石も展示されていた[58]。閉幕後も残されていた数少ない建物であったが、1976年に取り壊された[57]。

- アメリカ館では、ジェミニ計画やアポロ計画の宇宙船のほか、1969年にアポロ12号が持ち帰った月の石が展示され、話題となった。また、チャールズ・リンドバーグとアン・モロー・リンドバーグ夫妻が1931年に東アジアの航路開拓に用いたロッキード・シリウス(英語版)水上機が展示された。リンドバーグ夫妻は訪日して観覧し、徳仁(後に第126代天皇)を操縦席に案内した[59]。

- ソ連館は展示棟とレストラン棟からなり、展示棟は高さ109.5メートル、長さ130メートル、最大幅70メートルの半月形の建物で、頂上には高さ5.5メートルの槌と鎌のモニュメントが置かれた。地下3階、地上3階建だが、鉄製の変形四角錐とパネルで作られ、屋内は柱が無い容積約20万立方メートルの空間となっていた。高さ80メートルと高さ約20メートルの2箇所の吹き抜けがあり、前者にはボストーク計画の宇宙船やモルニヤ衛星が展示され、後者は池が設けられた。地下3階には、800席のコンサートホールと450席の劇場があった。開催中の1970年4月22日がウラジーミル・レーニン生誕100周年にあたることから、第1会場は「世界最初の社会主義国家の誕生」として、レーニンの生涯にスポットを当てた[60]。

- インド館では、インダス文明から現代のインドの歴史や技術の発展が紹介され、初の国産ジェット機であるHJT-16や、ホワイトタイガーの「ダリップ」が展示された。館内中央には池があったが、硬貨を投げ込む観客が絶えず、その金額は約112万4,000円にもなったため、会期終了後に全額が大阪市の身体障害者センターなどに寄付された[61]。また、ニューデリーの「アショカ・ホテル」によるインド政府直営のインド料理レストランが開設され人気を博した。なお同レストランの運営にはインド独立運動の闘士で、インド料理老舗の「ナイルレストラン」のオーナーであるA.M.ナイルが全面協力している。

- エチオピア館は竹を編み上げた特徴的な外観であったが、完成が開会式直前となったことなどから、しばらくの間、展示物が何もないがらんどうの空間となっていた[62]。

- バチカン市国が「キリスト教館」を出展した。「目と手-人間の発見」をテーマに、バチカンから運ばれた15世紀の大理石像やバチカン写本の複製が展示された[63]。なお、キリスト教館の構想は日本キリスト教協議会(NCC)と大阪キリスト教連合会が中心に検討し、1968年1月にカトリック司教協議会が共同出展を決定、同年12月にバチカン市国が正式参加を決定したものである[64][注釈 14]。

企業館

大阪歴史博物館で展示される、松下館のタイムカプセルのレプリカ(2013年)

大阪歴史博物館で展示される、松下館のタイムカプセルのレプリカ(2013年)

東大寺に移築された、古河パビリオンの七重塔相輪(2020年)

東大寺に移築された、古河パビリオンの七重塔相輪(2020年)

- 三菱グループは、この博覧会で初めてパビリオンに三菱未来館の名前を用い、その後の博覧会でも踏襲している。外壁の模様は斜めに描かれ、太陽や影の向き、見る方向で変化するため、「動く建物」と呼ばれた[65]。東宝特撮を手掛けた田中友幸がプロデュースし、映像を360度視界に映し出す「サークロマ映像方式」で製作された「日本の自然と日本人の夢」が大変な話題となり、企業館では最大の入場者数を記録した[66]。

- アイ・ビー・エム館では、館内の制御にSystem/360モデル50(英語版)が用いられたほか、アメリカのアニメーターであるジョン・ハブリー(英語版)とフェイス・ハブリー(英語版)の夫妻による短編映画『考える人間と三匹の鬼』が上映された[82]。

- 宗教団体では、末日聖徒イエス・キリスト教会が「モルモン・パビリオン」を出展した。「幸福の探求」をテーマに、天地創造からキリスト教会の回復までを、奉仕活動として参加した信者や外国人宣教師が解説した[83]。

- 鉄鋼館は前川國男が設計し、宇佐美圭司が美術監督を担当した。音楽ホール「スペース・シアター」と展示室「ホワイエ」からなり、光の演出を交えた演奏会が行われた[84]。国立国際美術館の移転解体後、唯一元会場内に残存しているパビリオンで、2010年3月13日に資料館「EXPO'70パビリオン」としてリニューアルオープンした。もともと鉄鋼館は現代音楽などの音楽公演を行うパビリオンで最新の音響設備を備えており、40年ぶりに公開されるメーン施設「スペースシアターホール」は、当時の光のショーをイメージして色とりどりの照明で演出している[85]。

- 住友童話館は、大谷幸夫が設計した空中に浮かんだ巨大な9個の球体群が大きな特徴で、「美と愛と希望の泉」をテーマとして小谷正一が総合プロデューサーを務めた[86]。展示の前半では東西の名作童話約50話が取り上げられ、独特のメルヘンの世界を再現し、後半では最新技術を用いて超現代的感覚により昔話を再現する試みがなされた[86]。地上部分のパピプッペ劇場では、市川崑の演出による映像と人形劇を融合したスペクタルショーが上演された[86]。

沿革

招致活動

- 1963年

- 9月30日 - 大平正芳外務大臣が博覧会国際事務局 (BIE) レオン・バレティ会長から国際博覧会条約加盟について示唆される。以後官民で日本での万国博覧会開催の検討が活発化する。

- 1964年[89]

- 2月18日 - 紀元2600年記念日本万国博覧会計画時に商工省博覧会監理課長を務めた豊田雅孝参院議員が、自由民主党政務調査会商工部会の特別委員会にて日本での国際博覧会開催を提案。

- 4月23日 - 左藤義詮大阪府知事、中馬馨大阪市長、小田原大造大阪商工会議所会頭が連名で政府に「国際博覧会の大阪開催に関する要望書」を提出。

- 6月9日 - 政府が国際博覧会の日本開催の検討を閣議決定。

- 7月18日 - 近畿2府6県議長会が国際博覧会の近畿誘致を決議、衆参両院議長と政府に要望。

- 7月22日 - 大阪府・大阪市・大阪商工会議所が「国際博覧会大阪誘致委員会」を発足。当初大阪府は千里丘陵、大阪市は大阪南港埋立地を会場候補としていた。

- 7月27日 - 近畿ブロック知事会議が国際博覧会近畿誘致を決議。

- 7月30日 - 近畿商工会議所連合会が国際博覧会近畿誘致を決議。

- 8月20日 - 神戸市が神戸港東部埋立地を会場候補地に国際博覧会誘致を決定。

- 8月21日 - 櫻内義雄通商産業大臣が閣議で1970年万博の日本開催を提案し、積極的検討を決定。

- 9月1日 - 通商産業省企業局に国際博覧会調査室を設置。その後、近畿地区や東京都・千葉県などが国際博覧会誘致の検討に入った。

- 9月9日 - 金井元彦兵庫県知事、原口忠次郎神戸市長らが政府に国際博覧会第2会場の神戸誘致を要望する。

- 9月24日 - 奥村悦造滋賀県副知事が滋賀県への国際博覧会会場誘致を要望。

- 10月2日 - 大阪府知事・大阪市長・大阪商工会議所会頭による三者会談での調整検討で大阪府内の会場最終候補を千里丘陵に決定。

- 10月9日 - 兵庫県・神戸市・神戸商工会議所が神戸港埋立地第4工区を候補地として万国博覧会神戸誘致委員会を発足、自民党近畿圏整備特別委員会にて万国博主会場を千里丘陵、副会場を琵琶湖・神戸市等とする方針を決議。

- 10月23日 - 滋賀県・県内各都市・県経済界代表が琵琶湖東岸木浜埋立地を中心候補地として万国博覧会滋賀県誘致委員会を発足。

- 12月28日 - 衆参両院の全会一致で国際博覧会条約の批准を承認。

- 1965年[89]

- 1月14日 - 岡崎英城通産政務次官が近畿8府県3政令市の知事・市長・議長・商議所会頭懇談会にて、国際博覧会会場の統一と近畿地域内での調整、準備団体の結成を正式に要望する。

- 2月8日 - 日本が国際博覧会条約に加盟。

- 4月3日 - 櫻内通産大臣が大阪・滋賀・神戸の3地域代表者と懇談し、大阪府千里丘陵を博覧会会場として裁定。滋賀・神戸については関連事業の開催を関係省庁と折衝するとした。

- 4月5日 - 櫻内通産大臣が近畿8府県3政令市の知事・市長・議長・商議所会頭と会談し、千里丘陵開催の裁定を了承。

- 4月13日 - 近畿8府県3政令市の知事・市長・議長・商議所会頭・在阪経済団体4団体代表者で大阪国際博覧会準備協議会を結成、1970年万博の開催申請書を通産大臣に提出。

- 4月14日 - 日本商工会議所、経済団体連合会、日本経営者団体連盟、経済同友会代表が大阪国際博覧会準備協議会に参加。

- 4月16日 - 1970年万博開催申請手続きの早急な推進を閣議了解。

- 4月22日 - 駐仏日本大使を通じてBIEに開催申請書を提出。

- 5月12日 - BIE第57回理事会にて大阪での万博開催を受理。なお、この時点ではメルボルン(オーストラリア)が1972年の万博開催検討を行っていたため競合のおそれがあった。

- 第57回理事会では当初、ドナルド・ローガン(英語版)分類委員長(英国代表、BIE副会長)[96]が「モントリオール万博から3年しか経っておらず参加国の出費が過大となる」「オーストラリアの1972年開催の申請の可能性がある」という理由から、大阪での開催申請に問題があるとし反対意見を出した。

- 日本政府代表は「所定の手続きに従って行われた以上拒否される理由はない」「カナダと日本は別の地域である[注釈 16]」「アジア初の万国博覧会をできるだけ早く開催することは多年の念願」と反論し、フランスやニュージーランドなどの他国も日本支持に回った。

- BIEバレティ会長も「申請は規定要件を完備し、拒否する理由はない」「大阪万博がモントリオール万博に近すぎる問題は確かにあり、経済的負担の増大から小規模になるおそれはあるとしても、日本がそのリスクを承知のうえで1970年開催を希望する以上、拒否する理由がない」「メルボルンの立候補問題はオーストラリア政府の計画でもなく、同国は国際博覧会条約非加盟国であり、従ってまた、正式申請を出していない以上、日本政府からの申請の受理を遅らせることはできない」と発言し、ローガン委員長も会長発言を了承し、ほかに反対もなく、理事会は全会一致で日本の申請受理を承認した。

- 5月14日 - BIEが日本の開催計画を正式に登録。また、日本の開催申請を受理した旨を条約加盟国に通告。

- 7月3日 - 大阪国際博覧会準備委員会発足、新井真一が事務局長に就任。

- 8月25日 - 通産省が大阪での国際博覧会の名称を「万国博覧会」に統一することを了承。

- 9月1日 - テーマ委員会設置。

- 9月14日 - 日本の開催計画登録から4か月となる9月13日経過時点までにメルボルンを含む他国からの開催申請が行われなかったため、1970年万博の大阪開催が正式決定し、駐仏日本大使を通じ書簡で通知された。

開催準備

- 1965年

- 10月9日 - 大阪国際博覧会準備委員会解散、財団法人日本万国博覧会協会(万国博協会)発起人会を開催。

- 10月15日 - 日本万国博覧会協会発足。事務所所在地:大阪市東区本町4丁目27番地の1 御堂ビル内[102]。

- 11月 - 日本国内航空に依頼し、航空写真測量図化の作業を実施。

- 11月2日 - 万国博協会第1回理事会開催、テーマ基本理念と統一テーマ「人類の進歩と調和」を決定。

- 11月25日 - 万国博協会会長に石坂泰三が就任。

- 12月6日 - 万国博協会第2回理事会開催。副会長・常任理事の選任のほか、事務総長に新井真一を決定。

- 12月21日 - 万国博協会に会場計画委員会(委員長:飯沼一省)を設置。西山夘三、丹下健三を会場基本計画の原案作成者[注釈 17]とする。

- 1966年[89]

- 1月 - 大阪府立大学に依頼し、会場計画に関する土地造形基礎調査を実施。

- 1月6日 - 万国博協会東京事務所を開設。所在地:中央区銀座西5丁目2番地 新マツダビル内[102]。

- 3月23日 - 万国博協会第3回理事会にて一般規則・一般分類表を了承。正式名称を「日本万国博覧会」(略称:JEXPO'70)、会期を1970年3月15日から9月13日に決定[107]。

- 4月6日 - 第3回会場計画委員会で会場基本計画第1次案まとまる。

- 4月12日 - 日本万国博覧会担当大臣の設置を閣議決定、初代大臣に三木武夫通産大臣が兼任で就任。

- 4月19日 - 日本万国博覧会関係閣僚協議会設置を閣議決定。

- 4月20日 - 第4回理事会にてシンボルマーク決定、略称を「EXPO'70」に変更[110][107]。

- 4月23日 - 天皇、皇后が会場予定地を視察。

- 5月11日 - BIE第59回理事会にて日本万国博覧会の登録と一般規則・一般分類表を承認。宇宙開発・海洋開発・電子機械など最新の技術や公害などの社会問題、東洋文化や社会科学の追加、植民地部門の削除を主とした。

- 5月23日 - 第4回会場計画委員会で会場基本計画第2次案まとまる。

- 6月24日 - 万国博協会第7回理事会にてサブテーマ決定。

- 6月27日 - 日本万国博覧会特別措置法[注釈 18] が参院で可決成立、7月1日公布。

- 9月3日 - 世界123か国21国際機関に招請状を発出。

- 9月6日 - 第5回会場計画委員会で会場基本計画第3次案まとまる。周辺部へのゲート4か所の追加、施設配置のコンパクト化、中央人工湖周辺へのパビリオン配置と周辺台地上への大規模館配置、中央のシンボルゾーンと東西南北各ゲートへの動脈的な装置道路(のち、動く歩道と改称)の設置などとし骨子を整える。

- 9月30日 - 国内2,498団体に招請状発送を開始。

- 10月 - 第1次全体資金計画作成。運営費168.5億円、建設費546.65億円とする。

- 10月7日 - カナダ政府が第一号の海外政府参加表明。

- 10月15日 - 第6回会場計画委員会で会場基本計画最終案まとまる。

- 11月1日 - 1968年9月 日本専売公社が協賛タバコを第一次発売。

- 11月14日 - 会場基本計画を決定。

- 11月16日 - BIE第60回理事会にて会場基本計画を了承。

- 12月3日 - 2代目万国博担当大臣に菅野和太郎通産大臣が就任。

- 12月20日 - 会場計画委員会解散。

- 1967年

- 1月13日 - テーマソング「世界の国からこんにちは」発表[119]。

- 1月20日 – 第13回常任理事会で丹下健三を基幹施設プロデューサーに決定[120]。

- 1月25日 - 工事用道路着工。

- 2月10日 - 基幹施設プロデューサーを丹下健三に正式に委嘱。

- 3月15日 - 第1回万国博デー、会場起工式を開催。地鎮祭では広大な敷地面積のため通常の形式で対応しきれないことから、泉殿宮の宮司がヘリコプターに乗り会場敷地上空からお祓いを行った[121]。

- 4月1日 - 国内企業団体の出展参加受付を開始。

- 4月 - 近畿地区2府4県3政令市により第1回万国博協賛宝くじ発売。その後、全8回にわたり全10億円分発行され、4億円の協賛金を集める[123]。

- 5月17日 - 敷地造成工事について8業者と請負契約を締結し着工。

- 6月15日 - 日本航空(国際線)をオフィシャル・エアラインに指定[125]。

- 6月18日 - 開幕1000日前に合わせ、開幕日までの残日数・残時関数を表示してカウントダウンする「万国博大時計」を東京小田急百貨店、大阪近鉄百貨店、名古屋名鉄百貨店のそれぞれの外壁に設置[126]。

- 7月7日 - テーマ館展示プロデューサーを岡本太郎に委嘱。

- 7月17日 - 万国博協会新井真一事務総長辞任、後任に鈴木俊一が就任[127]。

- 8月1日 - 催し物プロデューサーを伊藤邦輔コマ・スタジアム専務取締役に委嘱。

- 8月22日 - 万国博関係閣僚協議会で関連公共事業を決定。

- 9月30日 - 国内企業団体の出展参加受付を終了、大阪17件・東京13件の計30件、希望敷地面積15万6400平米の申し込みを受け付ける。

- 10月 - 国内参加者の希望敷地面積の予定超過にともない、娯楽地区北部に1万5000平米、シンボルゾーン北部に1万平米の展示敷地拡張を決定 。

- 11月 - 資料請求や問い合わせの急増にともない大阪・東京の万国博協会事務所にサービスセンターを開設、会場案内・資料配布・講師派遣・寄付受付を担当した。

- 11月25日 - 3代目万国博担当大臣に椎名悦三郎通産大臣が就任。

- 12月15日

- 万国博協会に場内輸送委員会を設置。

- 色彩基本計画を策定。「色彩の時代」にふさわしいものとして、展示館は効果的な色彩に、基幹施設は白を主体とした無彩色を基調にした。

- 12月20日 - 万国博協会に財務委員会を設置。

- 12月21日 - 日本万国博観光宿泊対策協議会設置。

- 1968年

- 1月1日 - 万国博協会に美術展示委員会を設置。

- 1月 - 第2次全体資金計画の試案(1967年7月着手)を策定。運営費203.88億円、建設費523.64億円。

- 1月22日 - 入場券デザイナーを杉浦康平に決定。

- 1月23日 - 美術展示委員会第1回委員会開催。

- 3月

- 3月12日 - 政府が日本万国博覧会推進対策本部の設置(総理府内)を閣議決定。

- 3月15日 - 第2回万国博デー。

- 皇太子が名誉総裁に就任。

- シンボルゾーン建設の立柱式(wikidata)を挙行。地鎮祭(前年3月15日)に引き続いて泉殿宮の宮司を斎主にして木曽50年杉の元柱を打ち立てた[137][121]。

- 万国博協会本部ビル着工。

- 会場南端部の丘陵に会場見学用の展望台を設置。

- 3月31日 - 皇太子、皇太子妃が会場視察。

- 4月24日 - 万国博協会が第2次全体資金計画を決定。建設費523億6400万円、運営費289億7500万円とする。

- 5月9日 - 第63回BIE理事会にて発展途上国の参加促進を目的に、モントリオール万博での「アフリカン・プレース」を発展させた万国博協会設計・建設による国際共同館「インターナショナル・プレース」の計画を承認。

- 5月27日 - 京都国際会館にて第1回参加国政府代表会議開催。

- 7月1日 - カナダ館・鉄鋼館・古河パビリオン・三菱未来館を皮切りに展示館着工。

- 7月16日 - 万国博会場へのアクセス鉄道(北大阪急行電鉄)着工。

- 7月23日 - 会場用地買収を完了

- 8月21日 - 海外からの万国博資材海上輸送の第1便として神戸港にカナダ館建築資材が到着。

- 8月23日 - 第27回理事会で入場料決定。

- 8月31日 - 敷地造成完了。

- 10月1日 - 万国博診療所、宿泊インフォメーションセンター設置。

- 10月31日 - 1969年2月28日 - 第1期入場前売り券発売(開幕500日前に合わせて発売開始)。

- 11月12日 - 第2回参加国政府代表会議開催。

- 11月29日 - BIE第64回理事会にて万国博覧会統一マークの制定を決定。

- 11月30日 - 4代目万国博担当大臣に菅野和太郎経済企画庁長官が再任。

- 1969年

- 1月22日 - 3月31日 - 外国人観客用の民宿家庭提供希望者を募集。

- 2月28日 - 電気通信館を担当する日本電信電話公社・国際電信電話の契約締結をもって全国内参加者との契約を完了。

- 3月15日 - 第3回万国博デー(開幕365日前)。

- 郵政省が寄付金つき記念切手を発売。

- - 8月31日 - 第2期前売り入場券発売。

- 3月31日 – 仮下水処理場完成。

- 4月1日 - 万国博消防署設置。

- 4月20日 - 海外からの万国博資材航空輸送第1便として、オーストラリア館用の花木が大阪国際空港に到着。

- 5月1日 - 会場跡地利用問題懇談会発足。

- 5月27日 - 第3回参加国政府代表会議開催。

- 6月9日 - 会場敷地に万国博協会本部ビルが完成し、協会事務所を大阪市内の御堂ビルから協会本部ビルに移転。新所在地:大阪府吹田市万国博会場101 [151]。

- 7月15日 - 日本万国博観客輸送対策懇談会発足。

- 7月末 - 外国人観客用民宿380件(1,200人分)の決定を通知。

- 8月 - 場内地域冷房工事完成。

- 8月15日 - 万国博記念100円白銅貨発行決定。

- 8月22日 - 催し物プログラム・料金を決定。

- 9月 - 1970年8月 - 協賛タバコ第2回発売。

- 9月15日 - 1970年2月28日 - 第3期前売り入場券発売。

- 9月15日 - 記念メダル発売。

- 9月18日 - 入場者予測を3000万人から5000万人に修正。

- 9月20日 - イギリス館が展示館初完工。

- 9月26日 - 北大阪急行電鉄が試運転開始。

- 10月1日 - 千里ニュータウン新千里東町地区の26棟878戸を用い外国人要員用宿舎開設。

- 10月6日 - 万国博郵便局、電報電話局業務開始。

- 10月25日 - 万国博電報電話局完成。

- 10月27日 - モノレール全線完成。

- 10月31日 - 万国博美術館竣工。

- 11月1日 - 会場警察隊発足。

- 11月10日 - 阪急千里線臨時駅「万国博西口駅」営業開始。

- 11月14日

- 皇太子(名誉総裁)が会場を再度視察。

- BIE第66回理事会にて松島正矩デザインによる万国博覧会統一マークを制定。

- 11月16日 - アイルランドが参加表明、参加国数が万博史上最多の77か国となる。

- 12月1日 - プレスセンター開館。

- 12月3日 - 17日 - 第1回プレスプレビュー開催。

- 12月5日 - 佐藤栄作総理大臣が万博名誉会長に就任。

- 1970年

- 1月1日 - 会場内主要建物番号を発行。

- 1月14日 - 5代目万国博担当大臣に宮沢喜一通産大臣が就任。

- 1月21日 - 第4回参加国政府代表会議開催。

- 1月31日 - 万国博ホール、身体障害者センター[注釈 19]竣工。

- 1月末 - 人工池設備竣工。

- 2月 - 道路工事、駐車場施設完成。

- 2月10日 - 3月10日 - 第2回プレスプレビュー開催。

- 2月21日 - 会場見学展望台を閉鎖。

- 2月23日 - シエラレオネとの契約締結をもって全外国政府参加者との契約締結が完了。万国博覧会統一マークの原旗が完成し、製作者の読売新聞社が万国博協会に寄贈して贈呈披露式が行われた[165]。

- 2月24日 - 北大阪急行電鉄営業開始。通訳ホステス150人と、全国都道府県から選ばれた[注釈 20]ミス万国博232人の合同任命式が行われた[168]。

- 2月28日 - エキスポタワー、中央・東西南北各入場口竣工。

- 3月1日

- 当日入場券発売開始。

- 一部展示館に冷水供給を開始。

- 千里ニュータウン竹見台地区の高層住宅2棟442戸を用い外国人宿舎第2・第3宿舎開設。

- 3月3日 - 万国博覧会統一マークの原旗がパリのBIEに寄贈された[165]。

- 3月10日 - 万国博記念100円白銅貨を発行、7月9日にも第2次発行。お祭り広場・テーマ館完成。

- 3月12日 - 最終プレスプレビュー「グランドプレビュー」開催。会場内小建物への建物番号発行。

- 3月13日 - 日本庭園が開園[175]。ケベック州の契約締結をもって全外国参加者との契約締結が完了。

- 3月 - 最終全体資金計画として運営費を354億3043万3千円に決定(建設費は523億6400万円で変更なし)。

会期中

- 開会式

- 開幕前日の3月14日、天皇、皇后、皇太子、同妃と特別招待者(来賓)6500人、一般招待者1000人[注釈 21]が出席してお祭り広場で開会式が行われた。

- 午前11時に「越天楽」(えてんらく)の調べの中で天皇皇后が臨席し、鈴木俊一万国博協会事務総長の開式の辞に始まってNHK交響楽団の演奏による「君が代」斉唱とともに日本国旗を掲揚した後、「万国博マーチ」(作曲:川崎優)が演奏される中を91の参加国・国際機関・政庁・州・市の旗の入場行進(参加申し込み順)が、各国ホステスによる国名・名称の発声(日本語または英語)と「こんにちは」の意のあいさつ(各国語)を伴って行われた。その後、「EXPO'70讃歌」(作曲:大栗裕)の大合唱とともに91の旗を一斉に掲揚し、博覧会国際事務局副会長オタカール・カウツキーから石坂泰三万国博協会会長に万国博覧会旗の引継ぎが行われ、「万国博旗に捧ぐ」のブラス演奏とともに博覧会旗が掲揚された。続いて、佐藤栄作首相・石坂万国博協会会長のあいさつ、船田中衆院議長・重宗雄三参院議長・カナダのパトリック・リード政府代表(91参加国等を代表)の祝辞、左藤義詮大阪府知事の歓迎のあいさつ、BIEレオン・バレティ会長のボイスメッセージ再生が行われた。

- 天皇の開会宣言とファンファーレや祝典序曲(作曲:三善晃)演奏に続いて、名誉総裁の皇太子により開幕のスイッチが押された。万国博のシンボルマークをかたどった大くす玉が割れ、会場は大阪府内の小学1年生の折った匂いつきの千羽鶴や世界からのメッセージの入った紙吹雪に包まれ、場内外では花火や風船が上がり、お祭り広場の中央ではロボット「デメ」が作動して歓迎のあいさつを披露したところに、子どもたちが登場してパレードやマスゲームを展開、さらに世界各国の子どもたちによる花みこしや獅子舞や道化師が登場して会場に踊りの輪が繰り広げられた後、最後に10人の子どもが貴賓席の来賓に花束を贈り[注釈 22]、鈴木事務総長の閉会の辞で締めくくられて午前12時に終了した。

- 開会式後の13時10分からは航空自衛隊「ブルーインパルス」が祝賀飛行を行い、会場上空に「EXPO'70」[注釈 23]の煙文字(英語版)を描いた。

- おもな出来事

- 3月14日 - 開会式開催。招待営業中にエキスポランド空中ビュッフェのカプセルが上昇中傾斜し、3名が軽傷。

- 3月15日 - 開会。万博粉砕共闘会議67人が反万博デモとして万国博中央口駅に座り込み、不退去罪・鉄道営業法違反・威力業務妨害罪で逮捕。

- 3月16日 - 中華民国館で特殊ガラス張りの蒋介石の肖像画にスパナを投げた男が威力業務妨害罪で逮捕。

- 3月21日 - モノレール西口駅にてオーバーランのため手動急停車、4名が軽傷。

- 3月26日 - 9時55分ごろ、動く歩道ソ連館前出入口付近でソ連館方面へ行く観客と中央方面へ向かう観客が錯綜して行き詰まり転倒事故が発生、重軽傷者81名。

- 3月29日 - 場内食堂で43名の集団食中毒発生。

- 4月3日 - 動く歩道、エキスポランド空中ビュッフェ運転再開。動く歩道は歩行禁止の規則を追加、空中ビュッフェは自転装置の稼働をとりやめ上下循環のみとする。

- 4月7日 - モーリシャスのナショナルデーに合わせシウサガル・ラングーラムモーリシャス首相来訪。

- 4月9日 - 天六ガス爆発事故を受けてガスパビリオンが4月21日まで営業自粛。

- 4月12日、13日 - 4月13日の国際連合スペシャルデーに合わせウ・タント国連事務総長来訪。

- 4月15日 - 地域冷房の全面運用を開始。

- 4月19日 - 入場者1000万人達成。該当者に希望パビリオンまでの花電気自動車パレードのサービスと、認定証、記念メダルと万国博入場券2枚、香港館提供の香港1週間旅行券、真珠ネックレスを贈呈。花電気自動車での案内と、認定証、入場券およびメダルの贈呈は、1970万人、3000万人、5000万人目該当者にも提供された。

- 4月21日 - ドミニカ館開館で全パビリオンが開館、会場内で初めての労働組合「エキスポ綜合労組」結成。

- 4月26日 - 太陽の塔の地上約60メートルに位置する未来の顔右眼部に赤軍と書かれた赤ヘルメットの覆面の男が立てこもり、万国博反対を訴え約8日間ハンガーストライキを行う(アイジャック事件)。

- 4月29日 - 公開時間を夏時間に変更。

- 5月2日 - 万国博ホールにてミス・ユニバース日本大会が開催され、日本代表に島田純が選出された[190]。

- 5月3日 - 8時35分に太陽の塔の立てこもり犯を建造物侵入・威力業務妨害罪で逮捕。

- 5月11日 - モノレール故障、約1時間運休。

- 5月16日

- 4月の国会にて発せられた「万国博では老人対策がなされていない」との意見を受け、毎月1日と15日(8月のみ5日と20日)を「万国博敬老の日」に設定。70歳以上の高齢者とその付添人1名を対象に、展示館やモノレールの優先利用、老人専用バス、日本庭園茶室開放、お祭り広場観覧席の無料休憩所開放、車椅子提供のサービスを実施するとした。

- 万国博ホールでミス・インターナショナル世界大会が開催。一般入場者向けに220枚の入場整理券が用意されたが1000人以上が行列をつくり騒動となった[192]。大会ではフィリピン代表のオーロラ・ピジュアンが優勝。日本代表の須田敏恵は4位に入賞した[193]。

- 5月17日 - エスコートガイド、通訳ホステスらが夏服に衣替え。

- 5月22日 - 迷子1万人突破。

- 5月23日 - 入場者1970万人達成。

- 5月24日 - 入場者2000万人達成。

- 5月25日 - エチオピアのナショナルデーに合わせハイレ・セラシエ1世エチオピア皇帝来訪。

- 5月27日、28日 - 5月27日のカナダのナショナルデーに合わせピエール・トルドーカナダ首相来訪。

- 6月3日

- 6月6日 - 8日 - 会場内でペルー大地震被害者救済募金を実施、合計約191万円を集める。

- 6月8日 - 3月26日の動く歩道事故で関係者が書類送検。

- 6月16日 - 集中豪雨にともない施設床下浸水、倒木、土砂崩れなどが発生。

- 6月19日 - 万国博ホールにてミス・ユニバース1970に出場予定の各国代表による「万国博の女王選出大会」が開催され、マレーシア代表のジョセフィン・レナ・ウォンが選出された[194]。

- 6月23日 - 入場者3000万人達成、3000万人該当者に日本航空ヨーロッパ一周10日間カップル旅行券と副賞20万円を贈呈。

- 6月29日 - 佐藤総理大臣が記者会見で万国博跡地は一括利用すると表明。

- 7月5日 - 台風2号にともない倒木、一部建物損壊、看板飛来による観客の負傷などが発生。

- 7月12日 - 入場者数3500万人達成。

- 7月15日 - この日の第4回万国博老人の日より、展示館優先利用についてソ連館・アメリカ館・三菱未来館からいずれか1館の優先入場整理券制を開始。

- 7月24日

- 宮沢喜一通産大臣・万国博大臣の諮問機関として日本万国博覧会後処理委員会発足。

- 東口水銀灯に落雷、会場内に瞬的停電が発生。

- 7月28日 - 入場者4000万人達成。

- 8月3日、4日 - タイのナショナルデーに合わせ神戸港から万国博会場までゾウ16頭を徒歩で搬入する[198]。

- 8月8日 - 関西電力初の原子力発電所となる美浜発電所が万国博会場に試験送電を開始[199]。

- 8月9日 - ベトナム館の乗用車に解雇抗議のビラ約60枚を貼りつけたアルジェリア館労組書記長ら3人を、暴力行為等処罰法違反で検挙。

- 8月10日 - 入場者4500万人達成。

- 8月13日 - 返却率の低迷にともない雨傘の貸出サービスを中止。

- 8月19日 - 入場者5000万人達成、5000万人該当者に日本航空世界一周航空券2名分と副賞30万円を贈呈。

- 8月20日 - 混雑のため万国博老人の日サービスを中止。

- 8月28日 - 入場者5500万人達成。

- 9月5日 - 1日の最高入場者数85万5832人を記録、輸送力が麻痺し約5000人が会場内で野宿。

- 9月6日

- 最大逗留者数59万1408人を記録、混雑緩和のため午後5時以降の夜間入場停止。

- 入場者数6000万人達成、混雑にともない記念セレモニーと副賞の進呈を中止。

- 9月8日 - 万国博協会は、会期末に向け連日多数の観客が詰めかける対策として、場内の滞留数が55万人に達した時点で入場規制を実施することを表明。多くの要望が寄せられた会期延長は否定[202]。

- 9月13日 - 閉会式開催。

- 閉会式

- 9月13日、招待客6000名が出席してお祭り広場で閉会式が行われた。

- 午前10時より皇太子・皇太子妃臨場とファンファーレに続き鈴木事務総長の開式の辞、国歌斉唱と国旗掲揚を行った。佐藤総理・石坂万国博協会会長の感謝の言葉と地元代表中馬馨大阪市長のあいさつ、各国政府と国内企業・団体館への記念メダル贈呈式、リードカナダ政府代表のあいさつ、皇太子の閉会あいさつ。続いて参加国旗降納と万博旗のBIEシャロン事務局長への引き継ぎ、宝塚歌劇団、展示館のホステスやホスト、陸上自衛隊音楽隊、少年音楽隊、吹奏楽団、道化師のパレード、山本治雄吹田市長らによる桜若木の記念植樹、日本万国博覧会旗の降納をし最後に「蛍の光」のメロディとともに退場パレードが行われ、鈴木事務総長が閉式の辞を述べ11時に終了。

- その後、閉会式の観客が限られることから職員・従業員による退場パレード隊が12時まで引き続き会場内で行進を行い来場者に閉会式の雰囲気を演出したほか、11時30分からは航空自衛隊ブルーインパルスが祝賀飛行を行った[注釈 24]。

開催後

- 1970年

- 9月14日 - 北大阪急行電鉄会場線、阪急千里線万国博西口駅廃止。

- 9月18日 - 万国博会場跡地利用担当大臣に福田赳夫大蔵大臣が就任。

- 10月12日 - 31日 - 混雑による入場停止措置を受けて、日本交通公社各営業所で不使用入場券の払い戻しを受付。

- 10月22日 - 万国博跡地利用懇談会発足。

- 12月6日 - 北大阪急行電鉄会場線撤去完了。

- 12月末 - 阪急千里線万国博西口駅撤去完了。

- 12月23日 - 万国博跡地利用懇談会が跡地利用を「緑につつまれた文化公園」とする中間報告を大蔵大臣に提出。

- 12月25日 - 万国博跡地日本庭園・展示地区129万平米を大阪府から政府が買い上げを決定。

- 1971年

- 1月20日 - 28日 - 毎日新聞社・松下電器産業による記念タイムカプセル「タイム・カプセルEXPO'70」2基を大阪城公園に埋設[69]。

- 3月15日 - 「タイム・カプセルEXPO'70」モニュメントを完工、タイムカプセル施設一式を文部省に寄贈[69]。

- 4月3日 - 公式記録映画『日本万国博』封切り。

- 5月24日 - 日本万国博覧会記念協会法案が参議院で可決。

- 6月末 - お祭り広場やエキスポランドなどの一部施設を除いた大半の会場施設の撤去工事を完了。

- 7月1日 - 日本万国博覧会記念協会法施行。

- 8月31日 - 万国博協会解散、万国博全体収支として194億3940万2017円の黒字を記録。

- 9月1日 - 日本万国博覧会記念協会発足。万国博協会の剰余金から継承施設の補修改造費8億7200万円、撤去費25億3100万円、事後処理経費5億円を除いた150億円程度を記念基金として設定するとした。

記録

ソ連館

ソ連館

カナダ館

カナダ館

スイス館

スイス館

概要節でも記載。

- 皇室来訪回数

- 日本国外からの貴賓数 約4800人

- パビリオン入場者数

| 順位 |

パビリオン名 |

入場者数 |

(参考値)[注 1]

「展示館別喫煙及び定員自主管理状況」表[216]における延べ入館者数 |

(参考値)[注 2]

会期中の救急事故の発生状況[217] |

| 1位 |

ソ連館 |

28,000,000人 |

6,100,000人[注 3] |

444件 |

| 2位 |

カナダ館 |

25,035,000人[注 4] |

6,156,167人 |

49件 |

| 3位 |

アメリカ館 |

16,500,000人 |

9,120,000人 |

270件 |

| 4位 |

エルサルバドル館 |

13,725,000人

[要出典] |

(掲載なし)[注 5] |

25件[注 6] |

| 5位 |

アメリカン・パーク |

12,810,000人

[要出典] |

2,767,728人 |

66件 |

| 6位 |

スイス館 |

12,600,000人 |

(掲載がなく不明) |

85件 |

| 7位 |

日本館 |

11,625,610人[218] |

9,742,019人 |

64件 |

| 8位 |

三菱未来館 |

11,556,268人 |

10,145,740人 |

383件 |

| 9位 |

オーストラリア館 |

11,554,000人 |

9,375,484人 |

81件 |

| 10位 |

チェコスロバキア館 |

11,200,000人 |

8,600,000人 |

128件 |

《表の注記》

- ^ 必ずしも正確な数値を表すものでないが(例えば日本館については運営報告書の人数と一致していない)、各館の入場者数の比較のうえで相対的な大小関係をとらえるのに参考となるもの。

- ^ 一般的に入場者数に比例して救急事故の増加が考えられることから入場者数の比較のうえで参考となるもの。

- ^ 3月、4月、5月、7月のデータがなく含まれていない。

- ^ 内庭入場者を含む。

- ^ エルサルバドル館が含まれる国際共同館第2プレースとしても掲載がないもの。

- ^ 国際共同館第2プレースとしての数値。

会場内・会場への交通

詳細は大阪万博の交通の項目を参照。

- など

記念発行物

記念貨幣(100円白銅貨)

記念貨幣(100円白銅貨)

- 記念切手

- 1969年3月15日に宣伝と建設寄付金募集を目的に地球と万国博のマークの図案をあしらった15+5円寄付金切手を1500万枚、『智積院障壁画』の長谷川久蔵作「桜図」をあしらった50+10円寄付金切手を750万枚発行。1億3857万円あまりの寄付金をシンボルゾーンの建設費に充てた。

- 会期中には7円・15円・50円の3種類が、3月14日と6月29日にそれぞれ異なる図案で発行された。3月分は会場風景と花火の7円、地球と桜の花の15円を各3500万枚、尾形光琳作『燕子花図』の50円を2000万枚、3種組み合わせを700万枚発行。6月分は秋田の竿灯と会場風景の7円、地球をイメージした円形内に会場風景の15円を各3500万枚、酒井抱一作『夏秋草図』の50円を2000万枚、3種組み合わせを1000万枚発行。

- 発展途上国を中心とした諸外国からも、日本での需要を見込んで多数の記念切手が発行された。リベリアは三波春夫と「世界の国からこんにちは」の一節を日本語であしらったものを[229]、トーゴは南側から見た万博会場の全景を4連組みで描いたものを発行した。

- 航空書簡

- 1970年3月1日に発行。薄青の紙色で料額印面を大人と子どもの横顔に万国博マークを配したデザインとした。

- 記念貨幣

- 1969年8月15日の閣議決定で記念硬貨の発行が決定し、表に葛飾北斎作『富嶽三十六景』より「凱風快晴」と裏に楕円形の地球と万国博のシンボルマークをあしらったデザインの100円白銅貨が1970年3月10日より当初3000万枚、その後7月9日に追加で1000万枚が発行された。500万枚は万博会場を訪れた外国人客向けに会場内の銀行店舗に割り当てられ、残り3500万枚は取り扱いを希望する全国の金融機関ならびに郵便局にて引き換えを行った。

- 記念メダル[233]

- 1968年にデザインを決定し、12月に記念メダルの製造販売を担当する18社による「日本万国博記念メダル協会」と委託契約を締結。資金調達事業のひとつとして売り上げの一部は万国博協会へ協賛金として納付された。

- 杉浦康平による宇宙時代の空間感覚を表したデザインの18金直径27ミリの金メダル33万3020枚、佐藤忠良による大地の繁栄を代表する樹木の姿を表したデザインのスターリングシルバー製直径34ミリの銀メダル131万1310枚、福田繁雄による限りなき進歩と平和な社会環境を示す手をどこまでも広げた人間の姿のデザインの丹銅製直径34ミリの銅メダル163万3210枚の3種を製作し、いずれも杉浦康平が表面デザインを担当し万国博のシンボルマークと日本語・英語による博覧会名の刻印を施した。メダル1枚につき金は1000円、銀は120円、銅は20円の協賛金が設定された。1969年9月15日より金銀銅セット1万4500円、銀1枚1500円、銅1枚350円で発売し、計5億2304万1400円の協賛金を集めた。

- 1969年11月には万国博統一マークの制定記念とインターナショナルプレイスの建設資金調達を趣旨・目的とした純プラチナメダルの発行を決定した。裏面に万国博統一マークをあしらったほか表面が金銀銅各メダルと同様のデザインをした直径30ミリのもので、協賛金1万円を含む1枚の価格10万円で2万2750枚を発行。1970年3月25日に発売され即日完売し、2億2750万円の協賛金を集めた。

テレビ・ラジオにおける大阪万博

会期中は多くのテレビ・ラジオが万博を取り上げ、NHK総合テレビでは毎日、会場から中継を行う帯番組を編成した。会場内には映像音声回線を埋設し、23か所にテレビ中継車と接続する端子箱を備えた中継ポストを設け、プレスセンターの操縦室を経由し、映像はエキスポタワーからマイクロウェーブ、音声は万国博電報電話局から電話線を用い各局へ送られた。万国博協会と在阪テレビ5局で「日本万国博覧会会場内放送取材用映像回線共同運用企業体」を組織し、運用要領を定め運営した。操縦運用は大阪東通、回線管理を電電公社に委託し運用された。

開会式はNHKは特別番組『世界はひとつ 日本万国博開幕』を放送し、カナダCBC、台湾CTVとTTV、ブラジルTV-GLOBO、フィリピンABS-CBNへ同時衛星配信を行った。民放はこれに対抗するため、在阪テレビ局を中心に日本民間放送連盟に加盟するテレビ全局が協力して『幕開く日本万国博』を製作した。全民放テレビ局が一致協力して1番組を放送したのはこれが初めてのことであった[237]。

開催中のテレビ番組

- NHK

- 花ひらく万国博 - 万博の各パビリオンを紹介する番組[239]。

- 1970年3月23日 - 3月27日、3月30日 - 4月4日 NHK総合テレビ(全国放送) 毎日21時 - 21時30分[注釈 31]

- ナショナルデーへの招待 - 参加国の催しを紹介する番組[240]。

- 1970年3月16日 - 9月11日 NHK総合テレビ(全国放送) 月曜・水曜・金曜13時40分 - 14時20分[241]

- 万国博アワー - 会場とスタジオを結び、ゲストのインタビューなどを織り込みながら万博の話題を伝えた番組[240]。

- 1970年4月7日 - 8月25日 NHK総合テレビ(全国放送) 火曜20時 - 21時[241]

- 万国博と結ぶ - 万博会場の電気通信館と日本各地を結ぶ二元中継番組[242]。

- 1970年3月16日 - 9月12日 NHK総合テレビ(ローカル、大阪放送局管内以外の局が持ち回りで放送) 月曜 - 土曜13時5分 - 13時20分[241]

- 1970年3月22日 - 9月13日 NHK総合テレビ(近畿地方向け) 土曜7時20分 - 7時35分、(全国放送) 日曜13時35分 - 13時50分[241]

- 毎日放送

- おはよう万国博 毎日7時55分 - 8時10分

- 万国博情報 毎日11時45分 - 11時50分

- 万国博トピックス 毎日23時59分 - 24時4分

- 万国博ウィークリー 土曜16時30分 - 16時45分

- 万国博ニュース 日曜11時30分 - 11時45分

- 朝日放送

- きょうの万国博 月 - 土曜7時20分 - 7時35分・日曜7時30分 - 7時35分

- 万国博ハイライト 月 - 金曜7時30分 - 7時40分

- これが万国博だ

- 1970年4月5日 - 9月20日 TBS系 日曜10時 - 10時30分

- スター万国博評判記 日曜12時15分 - 12時45分

- 万国博ニュース 日曜14時25分 - 14時30分

- 万国博メモ 水・金・日曜22時26分 - 22時28分

- 関西テレビ

- 万国博ミニ訪問 土曜23時26分 - 23時30分

- 世界のひろば 土曜22時 - 22時30分

- 世界の味じまんお国じまん 土曜13時30分 - 14時30分

- よみうりテレビ

- ミセスのエキスポ 毎日13時30分 - 13時35分

- 万国博メモ 毎日17時45分 - 17時50分

- EXPO招待席

- 1970年4月5日 - 9月13日 日本テレビ系 日曜22時30分 - 23時

開催中のラジオ番組

- NHK

- 朝日放送

- 万国博案内 火 - 土曜 7時25分 - 7時30分

- エキスポ 月・火・木・土曜7時52分 - 8時、火 - 土曜8時55分 - 9時、毎日9時30分 - 9時35分、月 - 土曜10時30分 - 10時35分

- 万国博ニュース 月 - 土曜 11時 - 11時5分

- エキスポインタビュー 月 - 土曜 15時15分 - 17時

- 毎日放送

- 万国博 月 - 土曜 6時50分 - 7時、日曜6時45分 - 7時

- セスナスタジオ 月 - 土曜 15時15分 - 17時

- エキスポ 月 - 土曜 22時10分 - 22時15分

- ラジオ大阪

- 今日の万国博 土曜 7時55分 - 8時

- 万博情報 水 - 金曜 9時45分 - 10時

- 万博ニュース 月 - 土曜 10時20分 - 10時30分

- 万博レーダー 月 - 土曜 18時35分 - 18時40分

- ラジオ関西

- 月 - 土曜 7時15分 - 8時、19時 - 20時30分 ワイド番組内にて万国博ニュースを放送

- 近畿放送

- 歌うパビリオン 日曜 20時30分 - 21時30分

テーマソング

万博に出展し、その後実現普及したもの

- 技術

- 食文化

万博で登場したがいまだ普及途上にあるもの

万博を描いたシャールジャの切手。国鉄のリニアモーターカーや古河パビリオンがある。

万博を描いたシャールジャの切手。国鉄のリニアモーターカーや古河パビリオンがある。

サンヨー館の人間洗濯機

サンヨー館の人間洗濯機

万博が舞台、もしくは関係のある作品

小説

漫画・テレビアニメ

テレビ番組

- ドキュメンタリー

- バラエティ番組

- ドラマ

- 『ウルトラマン』(1967年、TBS)

- 第26話、27話「怪獣殿下」に登場する怪獣ゴモラは、大阪万博で展示するために日本に移送される途中目を覚まし、大阪を蹂躙する。

- 『柔道一直線』(1970年、TBS)

- 第30話「必殺!空中二段投げ」 開幕前のまだ工事中であった万博会場で撮影されたシーンが出てくる。

- 『仮面ライダー』(1971年、MBS/NET)

- 第7話「死神カメレオン 決斗! 万博跡」(5月15日放映)会期終了後のエキスポランドで撮影。

- 連続テレビ小説 『まんてん』(2002年、NHK)

- 連続テレビ小説 『べっぴんさん』(2017年、NHK)

- テレビ朝日開局65周年記念 ドラマプレミアム『万博の太陽』(2024年、テレビ朝日)

- 万博でコンパニオンとして働くことを夢見る主人公の女性と家族の姿を描く。

映画

公式長編記録映画

日本万国博 |

|---|

|

Expo'70 |

| 監督 |

谷口千吉(総監督)

山岸達児、亀田利喜夫、下坂利春 |

|---|

| 脚本 |

田口助太郎、伊勢長之助、谷口千吉 |

|---|

| 製作 |

ニュース映画製作者連盟 |

|---|

| 製作総指揮 |

田口助太郎 |

|---|

| ナレーター |

石坂浩二、竹下典子 |

|---|

| 音楽 |

間宮芳生 |

|---|

| 撮影 |

植松永吉(撮影監督) |

|---|

| 編集 |

伊勢長之助 |

|---|

| 製作会社 |

ニュース映画製作者連盟 |

|---|

| 配給 |

日本万国博映画配給

(松竹・ダイニチ映配[258]) |

|---|

| 公開 |

1971年4月3日[258] |

|---|

| 上映時間 |

173分 |

|---|

| 製作国 |

日本 日本 |

|---|

| 言語 |

日本語 |

|---|

| 製作費 |

3億4千万円[258] |

|---|

| 配給収入 |

7億4千万円 |

|---|

| テンプレートを表示 |

公式記録映画

1968年3月4日、万国博協会第8回広報委員会で記録映画の製作を決定。1969年4月1日、田口助太郎ニュース映画製作者連盟会長を総プロデューサーとし、8月1日には万国博の準備記録映画や広報映画の製作を担当していたニュース映画製作者連盟をプロダクションに決定した。加盟各社の保有機材と富士フイルムから寄贈されたカラーフィルム10万メートルを使用し、直接製作費は5億300万円(公開用作品分と記録用作品分の計)、参加スタッフ数延べ1万8000名で日本自転車振興会からの公益資金補助も行われた。また題字は石坂泰三万国博協会会長が揮毫した。一般公開用として2時間53分のフィルムを制作し、また国外版「EXPO'70」を英語・フランス語・スペイン語、1時間39分の短縮版を英語・スペイン語で制作し、記録用作品が8章14編製作された。

日本国内での配給権は松竹系とダイニチ映配系に譲渡された。配給業務会社「日本万国博映画配給」を設立し、1971年4月3日より全国242館で公開。同時上映は『札幌オリンピック序曲 - 札幌国際冬季スポーツ大会の記録』。単一の映画作品が松竹とダイニチの2配給系列で同時に上映されたのは本作が日本初となり、1965年『東京オリンピック』を上回る規模となった。また、国外配給権、縮小版フィルム・ビデオテープ販売権およびテレビ放映権は東宝に譲渡された。

- スタッフ

- 企画:財団法人日本万国博覧会協会

- 製作:社団法人ニュース映画製作者連盟

- 総プロデューサー:田口助太郎

- プロデューサー補佐:徳永三千男、藤本修一郎、熊田朝男

- 脚本構成:田口助太郎、伊勢長之助、谷口千吉

- 総監督:谷口千吉

- 監督:山岸達児、亀田利喜夫、下坂利春

- 監督補:大久保秀洋、豊島輝雄、加藤友久、小倉邦夫

- 撮影監督:植松永吉

- 編集:伊勢長之助

- 作曲:間宮芳生

- 演奏:読売日本交響楽団

- 記録:扇瑞枝

- ナレーター:石坂浩二、竹下典子

- 推薦:総理府、外務省、農林省、通商産業省、労働省

- 映像ソフト

いずれもジェネオン エンタテインメント/ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントより発売。

- 公式長編記録映画 日本万国博(2005年5月25日 GNBD-1101)

- 公式記録映画 日本万国博DVD-BOX(2006年3月10日 GNBD-1131 1年間限定生産)

- 未公開の記録用作品フィルムを再編集したDVD-BOX。

- Disk1:「開会式・閉会式編」「ナショナルデー・貴賓編」

- Disk2:「世界のまつり お祭り広場催物編」「エキスポランド編」「美術編」

- Disk3:展示館及び展示編「テーマ館・日本館・日本庭園」「国内団体・企業館」「北米」「中南米」

- Disk4:展示館及び展示編「ヨーロッパ」「中近東・アジア・オセアニア」「アフリカ」

- 日本万国博《40周年記念》DVD-SET(2010年3月25日 GNBD-1560 1年間限定生産)

- 2006年発売DVD-BOXに「開催準備編」「施設・運営編」を収録したディスクを加えた商品。

- 日本万国博《40周年記念》SPECIAL DVD(2010年3月25日 GNBD-1561 1年間限定生産)

- 40周年記念DVD-SETに収録された「開催準備編」「施設・運営編」ディスクの単品販売。

題材作品

- 勝新太郎主演・三隅研次監督作品『とむらい師たち』(大映、1968年)

- 万博会場造成中の千里丘陵でロケをしたり、大阪万博の公式シンボルマークの前で勝新太郎が演じたりするなど、万博開催直前の大阪を舞台にした作品。

- 日本一の断絶男(東宝、1969年)

- 劇中で植木等が『世界の国からこんにちは』を歌い、建設中のパビリオンや建設現場が映し出されている。なお、会期中はガスパビリオン内のマルチスクリーンにてクレージーキャッツ出演によるフィルムが流された。

- 大原麗子主演・鳥居元宏監督作品『三匹の牝蜂』(東映、1970年)

- 映画の冒頭部分に開催中の万博会場でロケをしたシーンが出てくる。

- 山田洋次監督作品『家族』(松竹、1970年)

- 怪獣映画『ガメラ対大魔獣ジャイガー』(大映、1970年)

- 大阪万博に出展するために動かされた石像によって封印されていた怪獣ジャイガーが目を覚まし日本に上陸、万博会場でガメラと対決する。万博会場でのロケも行われ、ソ連館や太陽の塔のミニチュアも製作されている。劇中登場する潜水艇には大阪万博のロゴが描かれている。

- 湯浅憲明監督作品『ボクは五才』(大映、1970年)

- 井上梅次監督作品『鑚石艶盗』(香港映画) 1971年2月香港公開。

- 山本富士子主演で撮った『宝石泥棒』を井上監督が自らリメイク。香港・台湾・韓国の俳優を起用し日本でロケした異色作。万博会場でのロケでは、主人公たちが香港館、中華民国(台湾)館、大韓民国館、さらにマレーシア館とシンガポール館を訪れるシーンが盛り込まれた。

- アニメ映画『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』(東宝、2001年)

- 劇中、野原一家が出演する特撮「ヒーローサン(ヒロシサン)」(主人公は、しんちゃんの父の野原ひろし)は大阪万博会場ミニチュア・ジオラマセットが舞台。また、後半には主観によって現実の70年万博そのものが描かれているが、その実態は書割であった。

- 『20世紀少年』(東宝、2008年 - 2009年)

- このほか、ソ連の映画監督アンドレイ・タルコフスキーが当時製作中の映画『惑星ソラリス』の一シーンに大阪万博会場の光景を使おうとした。しかし万博開催中に出国許可が下りず、ようやく閉幕後に訪れたが、イメージに合わなかったため、急遽首都高速道路の車窓風景を用いている。

パビリオン内で上映された映像作品

舞台

楽曲

現代音楽(万博で初演・公開されたもの)

その他

博覧会閉幕後

緑豊かな自然公園として生まれ変わった太陽の塔周辺。家族連れをはじめ、人々の憩いの場として親しまれている(万博記念公園自然文化園)。

緑豊かな自然公園として生まれ変わった太陽の塔周辺。家族連れをはじめ、人々の憩いの場として親しまれている(万博記念公園自然文化園)。

会場跡地はビジネス副都心・研究都市などさまざまな開発案があったがどれも明確な計画ではなく、最終的には公園として再整備され1972年に万博記念公園として開園している。

多くの自然文化施設、文化施設、スポーツ施設、レジャー施設が所在し、今も多くの市民に親しまれている。また、開催中から営業していたアミューズメントエリアのエキスポランドは、2009年に閉園となった。のちの2015年に、エキスポランドの跡地に複合施設であるEXPOCITYが開業となった。

自然文化園地区は、この地域本来の自然植生を再現し「自立した森(多様な動植物と共存し安定している森)」とすることを目指して整備されている[276]。

博覧会を主催した日本万国博覧会協会は、1971年9月に設立された日本万国博覧会記念協会(大蔵省所管)にその業務が移管され、その後2003年に特殊法人の整理合理化計画にともない、独立行政法人日本万国博覧会記念機構となった[277]。しかし、2013年に記念機構を廃止する法律が成立し、2014年4月1日付で記念機構は解散、万博記念公園の運営は大阪府に、また基金事業は関西・大阪21世紀協会にそれぞれ引き継がれている[1]。

パビリオンの転用

-

日本原駐屯地広報資料館(奥、2017年)「MŪNCHEN」の文字が残されている。

-

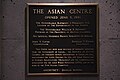

ブリティッシュコロンビア大学アジア図書館(2011年)

-

アジア図書館の銘鈑。大阪万博のサンヨー館であったことが言及されている。

-

四天王寺庚申堂(2009年)

- 解体済み

東大寺に寄進された古河パビリオンの相輪

東大寺に寄進された古河パビリオンの相輪

パビリオンの保存

- 太陽の塔 - 1972年7月、日本万国博覧会記念協会(日本万国博覧会協会が特殊法人に改組)が、記念公園第1次整備計画で1976年度の撤去を盛り込んだが、岡本太郎が存続を訴えたほか、撤去反対の署名活動も起こった。協会は1975年1月に計画を変更、存続とした[286]。スチールに亜鉛メッキをほどこした鋼板製の「黄金の顔」は風雨による劣化のおそれがあったため、1992年の改修工事で取り外され、ステンレス鋼板製の新たな顔が設置された[287]。

展示物

開催時間・入場料

夜間割引入場券(大人)の写真 ※図柄は普通入場券の大人・青年・小人とも共通。杉浦康平らのデザインによる(沿革節の「1968年」を参照)。

夜間割引入場券(大人)の写真 ※図柄は普通入場券の大人・青年・小人とも共通。杉浦康平らのデザインによる(沿革節の「1968年」を参照)。

- 3月15日から4月28日まで

- 博覧会場 9時30分 - 22時

- 展示館 10時 - 21時

- 美術館 10時 - 17時

- 駐車場 8時30分 - 23時

- 4月29日から9月13日まで

- 博覧会場 9時 - 22時30分

- 展示館 9時30分 - 21時30分

- 美術館 9時30分 - 17時

- 駐車場 8時 - 23時

- 入場料

- 大人(23歳以上) 800円、青年(15歳から22歳) 600円、小人(4歳から14歳) 400円、夜間(17時以降)は半額

- 特別(障害者など):大人300円、青年200円、小人100円

- 回数券(5枚綴り):大人3,800円、青年2,850円、小人1,900円(複数人での使用不可)

- 一般団体:大人700円、青年500円、小人300円(日・祝日は対象外)

- 学校団体・勤労青少年団体:高校200円、小中学100円(日・祝日は対象外、勤労青少年は5月21日 - 7月20日の日曜以外に適用)

- 前売券

- 第1期(1968年10月31日 - 1969年2月28日):大人640円、小人320円

- 第2期(1969年3月15日 - 1969年8月31日):大人720円、小人360円

- 第3期(1969年9月15日 - 1970年2月28日):大人760円、小人380円

- 海外前売券(1968年10月31日 - 1970年2月28日):大人720円、小人360円

- 販売促進策として入場券番号を用いた抽選くじが行われ、1等に公式記念メダル3種セット、2等に公式記念銀メダル、3等に公式記念銅メダル、その他大人・小人各2枚の入場券セットや第1 - 2期のみ開会式招待券が賞品として贈られた。

- 駐車料金

- バス1,000円、乗用車500円、二輪車200円、自転車100円

脚注

注釈

- ^ 万博後、BIE総会で一般博の区分は廃止された。

- ^ BIEは開催申請を同年5月12日に正式受理。

- ^ その後独立行政法人 日本万国博覧会記念機構となったが、2014年4月1日付で解散[1]。

- ^ a b 出典の外国数に開催国の日本を上乗せした数。

- ^ 千里丘陵は吹田市のほか豊中市・茨木市・箕面市にまたがる丘陵地であるが、出典記載のとおり開催地は吹田市の丘陵地域にあたる。万博記念公園の項目も参照。

- ^ 面積の内訳は次のとおり。

- 会場内部分

- シンボルゾーン(お祭り広場、万国博美術館、万国博ホール、水上ステージ、エキスポタワー広場、水中レストランなど) - 118,000 m2

- 展示地区(パビリオン) - 486,000 m2

- 広場歩道 - 362,000 m2

- 内環状道路 - 93,000 m2

- レクリエーション・ゾーン - 390,000 m2

- 保存緑地 - 61,000 m2

- 池 - 101,000 m2

- その他 - 46,000 m2

- 場周部分

- 駐車場 - 570,000 m2

- 出入口 - 171,000 m2

- レクリエーション・ゾーン - 86,000 m2

- 保存緑地 - 160,000 m2

- 一般道路 - 173,000 m2

- 中央環状道路 - 160,000 m2

- 処理場・倉庫 - 36,000 m2

- その他 - 287,000 m2

- ^ 2010年の上海万博に抜かれるまで、長らく万博史上最高であった[16]。

- ^ これも上海万博に抜かれるまで1日最高入場数の万博記録であった。

- ^ 事務総長の更迭は、新井がパリで6月終わり頃に開かれたBIE(博覧会国際事務局)の会議に出席する海外への出張中に行われたものであった(正式には翌7月17日開催の博覧会協会の常任理事会において辞任。なお、同日に鈴木俊一が後任の事務総長に就任。)。背景に「財界総理」とまで呼ばれた元経団連会長の石坂と意見が合わなくなった"不仲"があったかもしれないことを示唆する向きがある[30][31]。

- ^ 鈴木と丹下のつながりは新東京都庁舎建設にも続いた。

- ^ 大高は他に日清カップヌードルのロゴや初代「のりたま」のパッケージデザインを手がけた。

- ^ マーク・カラーの色相・明度・彩度を表すマンセル記号(修正マンセル値)は次のとおり[41][42]。

- 青 5.5PB 2.9/15.0

- 赤 6.0R 4.4/16.3

- 緑 3.0G 3.7/14.1

- ^ モントリオール万国博覧会(Expo 1967)における「アフリカン・プレース」(英: Place of Africa)での共同館方式に倣ったもの。

- ^ 出展を推進した教会派と出展に反対する社会派が対立し、東京教区では1971年以降19年にわたり総会が開催されないなど、長期にわたり禍根を残した。

- ^ 東大寺に建っていた七重塔については、東塔と西塔との間で高さが違っていたことが『東大寺要録』などの資料からうかがえるが、西塔の方の高さは約70メートルであったと推定される[77]。これに対して、東塔・西塔ともに100メートル級の高さであったとする説もあったが[78]、奈良文化財研究所は2024年4月25日、創建当時の東塔の高さについての原資料の記載が江戸時代に「23丈」(約70メートル)から「33丈」(約100メートル)に書き直されていたことを突き止め、これにより約70メートルと結論づけた[79]。東大寺#伽藍も参照。

- ^ 当時の「1928年11月22日にパリで署名され、1948年5月10日の議定書で改正された国際博覧会に関する条約」(BIE条約、1966年改正前のもの)には、第1種一般博覧会の開催の前後間隔について、同一国での開催には15年の間隔を置かなければならないだけでなく、同じ地域(仏: zone)での開催には6年の間隔を置かなければならない(異なる地域間では2年以上の間隔があればよい)旨の規定があり[98]、これに抵触しないことを意味する。地域の区分は、参考文献にある加畑杏理論文によれば、欧州・アフリカと南北アメリカとその他の3つであり、カナダは「南北アメリカ」に、日本は「その他」にそれぞれ属し、別の地域である(条約文の表記上は、欧州と米州とその他の3区分であるが[98]、欧州については先の加畑杏理論文には「欧州・アフリカ」とある。なお、加畑論文の脚注で「南北アフリカ」と記されているのは誤植と考えられる。)。

- ^ 西山、丹下の二人は、小委員会にあたる会場基本計画原案作成委員会のチーフ・プランナーを務めた[104]。

- ^ 法律名は「日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」(昭和41年法律第105号)。

- ^ 身体障害者センターは日本庭園東門の最寄りに位置していた。

- ^ 各都道府県の万国博推進協議会がそれぞれ募集して選抜試験を実施し、合格者を万国博協会に推薦した。

- ^ 前売入場券の抽選により6000人の当選者が一般招待者として招かれたが、実際に引き換え申請のあった人数は824人にとどまった。

- ^ 式典で民間人が天皇・皇后に直接花束を手渡したのは、この時が初めてである。

- ^ アポストロフィーの部分を含む[180]。

- ^ 閉会式に関する出典の『日本万国博覧会公式記録 第2巻』(1972年)の記載には、会場上空では航空自衛隊の祝賀飛行が午前11時30分から20分間行なわれ、「サヨナラ」の4文字が初秋の空にあざやかに描かれた(33頁、赤字部分は原文ママ)とあるが、当日は天気が曇り空であったために煙文字(英語版)による演出を見送って編隊隊形による航過飛行のみで行われたのが実情のようである(ブルーインパルスの項目にある閉会式での飛行についての記述を参照。航空自衛隊のホームページには3月14日の開会式で描いた煙文字については記されているが、閉会式に関しては記録がない[204]。なお、気象庁ホームページの過去の気象データ検索では、閉会式当日9時から12時にかけての大阪での雲量は「10-」である[205]。)。その後、いったんお蔵入りしたブルーインパルスによる「サヨナラ」の煙文字は、同年12月の年の瀬に行われた浜松基地での飛行納めで「サヨナラ70」としてお披露目された[180]。

- ^ 博覧会開催期間中(開幕前日を含む)における天皇皇后の会場視察日は次のとおり。3月14日(開会式臨席)、7月13日 - 14日、16日 - 17日、8月17日 - 19日。このほか、会期前の1966年4月23日にも当時の会場予定地の視察を行った。

- ^ ワコール・リッカーミシン館で毎週土、日曜日に1組ずつ万国博結婚式が行われ、26週で53組の挙式があった。また、同館の名誉館長千宗室の媒酌により「お茶の結婚式」が行われた[221]。他にはカナダ館でステージ結婚式(9月4日)が行われた[223]。

- ^ 中国道の上り線用地を北大阪急行電鉄会場線用地として貸与していたため、万博開幕直前の1970年3月1日に中国吹田IC - 中国豊中IC間のみ暫定2車線で供用を開始し、万博期間中の7月23日に中国豊中IC - 宝塚IC間までが延伸した。万博終了後に当初の計画どおり4車線化されて開通した。

- ^ 万博開催当時、名神高速道路と近畿自動車道、中国自動車道は互いに接続されておらず、各高速との往来は一旦出場して一般道を経由する必要があった。なお、吹田JCT(名神と中国道の直結ランプ)が開通したのは1979年5月15日である。

- ^ 北大阪急行は万博期間終了後、会場線と万国博中央口駅を廃止した。なお大阪モノレールは万国博終了後20年を経た1990年に路線開業し、万国博中央口駅跡のすぐ南に万博記念公園駅が作られた。

- ^ 「オフィシャル・エアライン」は、日本万国博覧会を海外でPRする航空会社として博覧会協会事務局から正式に委嘱を受けた会社の意味[125][224]。

- ^ 4月3日放送分はよど号ハイジャック事件のニュースを放送したため4月4日に変更[239]。

- ^ 1970年にリベリアで発行された大阪万博開催記念切手に三波が描かれ、その切手の上部に本楽曲のフレーズの一部が日本語で綴られている。

- ^ 三波の代表曲の一つとして知られ、1994年の「芸能55周年記念リサイタル」で三波本人が東京オリンピックのテーマソングである「東京五輪音頭」と本楽曲を「生涯の宝物でございます」と語っている。

- ^ 付近のバス停にも「スカンジナビア館」と表記されていた。

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、

日本万国博覧会に関連するカテゴリがあります。

|

|---|

| 営業中 |

|

|---|

| 廃止 |

|

|---|

| 未成 | |

|---|

| 関連項目 | |

|---|

|

鉄道事業法(旧地方鉄道法)・軌道法に拠る路線のみ。★印は施設内路線。*印は期間限定路線。

|