|

Maurice MaeterlinckMaurice Maeterlinck

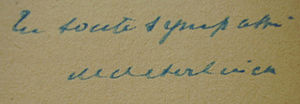

Maeterlinck vers l'âge de 40 ans.

Œuvres principales

Maurice Maeterlinck (/ma.tɛʁ.lɛ̃ːk/ en Belgique ; /mɛ.teʁ.lɛ̃ːk/ en France[1]), né le à Gand (Belgique) et mort le à Nice (France), est un écrivain francophone belge, prix Nobel de littérature en 1911. Figure de proue du symbolisme belge, il reste aujourd'hui célèbre pour son mélodrame Pelléas et Mélisande (1892), sommet du théâtre symboliste mis en musique par Debussy en 1902, pour sa pièce pour enfants L’Oiseau bleu (1908), et pour son essai inspiré par la biologie La Vie des abeilles (1901), œuvre au centre du cycle d'essais La Vie de la nature, composé également de L'Intelligence des fleurs (1907), La Vie des termites (1926), La Vie de l’espace (1928) et La Vie des fourmis (1930). Il est aussi l'auteur de treize essais mystiques inspirés par Ruysbroeck l'Admirable et réunis dans Le Trésor des humbles (1896), de poèmes recueillis dans Serres chaudes (1889), ou encore de Trois petits drames pour marionnettes (1894, trilogie formée par Alladine et Palomides, Intérieur, et La Mort de Tintagiles). Son œuvre fait preuve d'un éclectisme littéraire et artistique (importance de la musique dans son œuvre théâtrale) propre à l'idéal symboliste. Biographie GénéalogieLes origines paternelles[2] de la famille Maeterlinck sont à trouver à Renaix où l'on voit un Neese Maeterlinck mentionné déjà en 1357, outre un échevin Willem Maeterlinc en 1374, un homme de fief du même nom en 1387, un Pieter Maeterlinc qui fut bailli de Renaix de 1485 à 1494, un tapissier Adriaan Materlinc en 1596, ainsi que Passchier Maeterlinc qui habitait Renaix aux alentours de 1510 et qui est l'ancêtre direct de Maurice Maeterlinck. C'est un descendant direct de ce Passchier qui fit souche à Gand. En effet le trisaïeul de Maurice Maeterlinck (le père de son arrière-grand-père), nommé Joannes Baptiste Maeterlinck, un charpentier, né à Renaix (Saint-Martin) le 10 décembre 1726, fils d'un autre Jean Baptiste Maeterlinck et d'Anne Cauterman, quitta sa ville natale. Il épousa à Gand en 1757 une jeune gantoise, Maria Philippina Soigny, née à Gand en 1735. Ceux-ci eurent alors pour enfant Ludovicus Maeterlinck, né à Gand en 1773, qui sera négociant, et épousa à Gand en 1800 Isabella Francisca Harsijn, née à Gand en 1778, de parents gantois. Le fils issu de ce mariage, Bernardus Maeterlinck, propriétaire, né à Gand en 1804, épousa en 1829 Melania Van Beerlere, également gantoise, née en 1805, de parents et de grands-parents gantois. Enfin, leur fils Polydorus Maeterlinck, qui sera le père de Maurice, est né à Gand en 1835 et épousa à Gand une gantoise Mathildis Vanden Bossche née à Gand en 1835 également, mais dont les racines paternelles sont à trouver à Zottegem. FormationNé à Gand, Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck est l'aîné d'une famille de trois enfants, flamande, bourgeoise, catholique, conservatrice et francophone. Après des études au collège Sainte-Barbe (Sint-Barbara) de Gand, il suit des études en droit avant de pratiquer le métier d'avocat durant une courte période. Maeterlinck publie, dès 1885, des poèmes d’inspiration parnassienne dans La Jeune Belgique. Il part pour Paris où il rencontre plusieurs écrivains qui vont l'influencer, dont Stéphane Mallarmé et Villiers de l’Isle-Adam. Ce dernier lui fait découvrir les richesses de l'idéalisme allemand (Hegel, Schopenhauer). À la même époque, Maeterlinck découvre Ruysbroeck l'Admirable, un mystique flamand du XIVe siècle dont il traduit les écrits (Ornement des noces spirituelles). C'est ainsi qu'il se tourne vers les richesses intuitives du monde germanique en s'éloignant du rationalisme français. Dans cet esprit, il se consacre à Novalis et entre en contact avec le romantisme d'Iéna (Allemagne, 1787-1831, autour d'August et Friedrich Schlegel et de la revue l'Athenäum), précurseur en droite ligne du symbolisme. Les œuvres que publie Maeterlinck entre 1889 et 1896 sont imprégnées de cette influence germanique. CarrièreC'est en qu'il devient célèbre grâce à un article d'Octave Mirbeau sur La Princesse Maleine dans Le Figaro[3].  En 1895, il rencontre à Bruxelles Georgette Leblanc, sœur de Maurice Leblanc, avec laquelle il entame une relation amoureuse qui durera 23 ans. La même année, le couple s'installe à Passy, vivant ouvertement en concubinage, au grand dam de leurs familles catholiques. Georgette Leblanc avait en effet épousé un Espagnol quelques années auparavant, et la législation espagnole de l'époque lui interdisait le divorce pour mettre fin à ce mariage malheureux. Maurice Maeterlinck tiendra, avec elle, vers 1897, un salon parisien fort couru dans la villa Dupont : on y croise, entre autres, Oscar Wilde, Paul Fort, Stéphane Mallarmé, Camille Saint-Saëns, Anatole France, Auguste Rodin. En 1902, il écrit Monna Vanna, où joue Georgette Leblanc. Il vit avec elle jusqu'en 1918, avant d'épouser, l'année suivante, le 15 février 1919, à Châteauneuf-de-Contes la jeune actrice Renée Dahon[4] (Nice - Auderghem, boulevard du Souverain 47, ), fille de Joseph Félix et de Rose Marie Pauline Malacria, que Maurice Maeterlinck avait rencontrée en 1911. C'est probablement vers ces années qu'il se lie d'amitié avec Jean Moréas et René Ghil. Entre-temps il a une liaison avec sa traductrice pour l'anglais, l'écrivaine Laurence Alma-Tadema[5]. En 1908, Constantin Stanislavski crée sa pièce L'Oiseau bleu au Théâtre d'art de Moscou. Elle sera jouée ensuite avec succès dans le monde entier. Il obtient le prix Nobel de littérature en 1911, est fait grand officier de la Légion d'honneur puis reçoit le grand cordon de l'ordre de Léopold le , avant d'être anobli et fait comte par le roi Albert Ier en 1932[6]. En 1935, lors d'un séjour au Portugal, il préface les discours politiques du président Salazar : Une révolution dans la paix. Maurice Maeterlinck conçoit son palais, Orlamonde, une somptueuse résidence bâtie au cap de Nice dans laquelle il vit avec son épouse[7]. En 1921, il signe un manifeste contre la flamandisation de l’université de Gand, où les cours se donnaient jusque-là en français. En 1928, il est membre fondateur de l'Académie des gastronomes[8]. En 1939, il gagne les États-Unis pour la durée de la Seconde Guerre mondiale. De retour à Nice en 1947, il publie un an plus tard Bulles bleues où il évoque les souvenirs de son enfance. L’Académie française lui décerne le prix de la langue-française en 1948. Maeterlinck meurt le , à 23 heures, à son domicile, villa Orlamonde, sis 200 boulevard Carnot[9]. Maurice Maeterlinck n'a pas eu d'enfant. ŒuvrePoésieSon recueil poétique Serres chaudes paraît en 1889 chez Léon Vanier, l’éditeur de Paul Verlaine. Ces vers s’inscrivent dans la ligne de la « dépersonnalisation de l'écriture » et réalisent en partie l’idéal mallarméen : la suggestion, comme essence de « tous bouquets », devient le principe générateur de l’acte de création « pure ». Par la répétition du mot, Maeterlinck atteint une vibration spirituelle, « une résonance intérieure ».  par Félix Vallotton paru dans Le Livre des masques de Remy de Gourmont (1898)

— Hôpital Le vers est dérythmé, libéré des conventions. Guillaume Apollinaire s’en souviendra. Maeterlinck refuse naturalisme et parnasse pour s’engager sur la voie de la poésie allégorique où l’image rappelle l’iconographie médiévale, la peinture de Pieter Brueghel l'Ancien ou de Jérôme Bosch. ThéâtreMaeterlinck fait aussi partie des grands dramaturges (Henrik Ibsen, Anton Tchekhov, August Strindberg et Gerhart Hauptmann) qui, vers 1880, ont contribué à transformer la conception du drame. De 1889 à 1894, il publie huit pièces où il crée un théâtre de l'âme, comme le rêvait le symbolisme. Dans cette forme neuve, trois concepts sont à retenir : le drame statique (personnages immobiles, passifs et réceptifs à l'inconnu) ; le personnage sublime (assimilé souvent à la mort, il est la Destinée ou la Fatalité, quelque chose de plus cruel peut-être que la mort) ; le tragique quotidien (pas d’héroïsme, le simple fait de vivre est tragique). L’action, par le jeu stylisé des acteurs, doit suggérer les attitudes de l’âme face au destin, l’éveil lent à la fatalité. Sa pièce de théâtre Pelléas et Mélisande (1892) est un des sommets du symbolisme. L’Oiseau bleu (1908), créée au Théâtre d'art de Moscou où elle est toujours au répertoire, a assuré à Maeterlinck une renommée internationale[10]. À Paris, la pièce est reprise en 1911 dans une mise en scène de Réjane. Elle est aujourd'hui traduite dans plus de 25 langues. Elle a connu plusieurs adaptations et de nombreuses variantes aux États-Unis, en Angleterre, en Russie et Japon où elle est inscrite dans la mémoire collective et populaire[11]. Elle fait l'objet en 2012 d'une nouvelle adaptation française par le Collectif Quatre Ailes[12], jouée au Festival d'Avignon Off[13]. EssaisÀ ce théâtre succède une œuvre d'essayiste qui connut le succès auprès du grand public. Maeterlinck part alors à la découverte philosophique du monde végétal (L'Intelligence des fleurs, 1907) et des insectes sociaux (La Vie des abeilles en 1901 (1er mai[14]), La Vie des termites en 1927, La Vie des fourmis en 1930). La Vie des termites a été accusée d'être un plagiat du livre Die Siel van die Mier (L'Âme des termites, 1925) de l'écrivain et scientifique boer Eugène Marais. Marais lui a surtout reproché l'emprunt du concept d'unité organique de la termitière, ainsi que du terme « nasicorne » (un néologisme qu'il avait formé). D'autres ont affirmé que le contenu entier du livre est presque identique. Selon David Bignell, ce serait un « exemple classique de plagiat académique ». Il l'explique dans le cadre d'une étude biologique sur les termites[15]. Soutenu par un groupe d'influence boer, Marais a poursuivi Maeterlinck devant les tribunaux. Sa renonciation en cours de procédure serait due à une absence de fonds et à son addiction à la morphine. Le scandale a quand même permis à Marais d'atteindre une certaine renommée internationale (traduction de son livre en anglais). David Van Reybrouck, dans Le Fléau, très largement consacré à une enquête sur cette question, ne constate pas d'identité entre les deux ouvrages mais une reprise ajoutée du concept d'unité organique de la termitière ainsi que du terme "nasicorne". Surtout, il établit que Maeterlinck a bien eu connaissance des écrits de Marais sur la question. Cela malgré la disparition intrigante de toutes les archives préparatoires à la rédaction par Maeterlinck de son ouvrage sur les termites. Maeterlinck a également écrit des œuvres de métaphysique méconnues aujourd'hui. Ces dernières ne sont plus rééditées et s'intitulent : Le Temple enseveli (1902), L'Hôte inconnu (1917) et Le Grand Secret (1921). Traductions

Maeterlinck et la musiquePelléas et Mélisande a inspiré au moins cinq compositeurs:

Autres adaptations :

D'autres œuvres ont inspiré de nombreux autres compositeurs :

Citations

— Maeterlinck

— Antonin Artaud, dans Préface aux Douze chansons (1923)

— Rainer Maria Rilke, Pelléas et Mélisande

— Henry Miller, Les livres de ma vie Œuvre

Notes et références

AnnexesBibliographie

Articles connexes

Liens externes

Bases de données et dictionnaires

Information related to Maurice Maeterlinck |