|

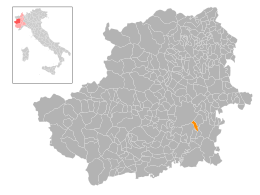

Pecetto Torinese

Pecetto Torinese (Psè in torinese) è un comune italiano di 4 006 abitanti della città metropolitana di Torino in Piemonte. Geografia fisicaIl comune, situato su un declivio delle colline a sud-est di Torino, gode di un clima mite. È celebre per la produzione delle ciliegie. Negli ultimi decenni si è avuta una tendenza all'uso abitativo e residenziale per i torinesi che lavorano nell'area metropolitana, tanto che la sua popolazione a partire dal 1968 è quasi raddoppiata. Il suo territorio è formato da una striscia lunga 5 km e larga poco meno di 2, che digrada dal Colle della Maddalena (situato ad un'altezza di 715 m) e dal monte Capra, al borgo San Pietro ai confini con Trofarello. Idrograficamente appartiene al bacino del Tepice e viene attraversato per tutta la sua lunghezza da tre piccoli corsi d'acqua che nascono a nord nella zona dell'Eremo e scendono verso Cambiano e Trofarello: il rio Costo, che prende il nome di torrente Gariglia, nel territorio della regione Garia; il rio Pontetto, che sgorga nella regione Fontanone, percorre la zona ovest del comune e cambia nome in rio Valle San Pietro, nelle vicinanze dell'omonima frazione e in rivo Crosso, in prossimità di Trofarello; infine il rio Martello che nasce nella omonima regione per mutare in torrente Canape, nelle vicinanze della Valle Canape e proseguire verso sud con il nome di rio Vajors, il cui nome deriverebbe da Ij ri dj'òss, che in piemontese significa "rio delle ossa", dal gran numero di soldati angioini che caddero vicino al fiume durante la battaglia di Gamenario del 1345, combattuta tra il Marchese del Monferrato e Roberto d'Angiò. Il centro del paese sorge su di un poggio a 400 m s.l.m., in una posizione isolata rispetto all'Eremo e alla Maddalena. StoriaStoria antica e toponimoUno dei più interessanti ritrovamenti archeologici del luogo è un muro di laterizio risalente all'epoca romana nella valle di Canape. Vicino a Pecetto sorgeva poi la pieve di Covacium, una località non più esistente, dove sono stati dissepolti, anche qui, resti risalenti all'epoca romana. L'antico toponimo compare per la prima volta nel 1152 in alcuni documenti: Picetum e la sua variante Pecieto, sui quali sono state formulate alcune ipotesi: lo storico Giovanni Flechia lo fece derivare da picea, il cui significato è abete, albero molto diffuso anticamente nelle colline circostanti il borgo, e suffragato dalla presenza di un pino verde, in un campo d'argento, nello stemma del comune. Un altro storico, il Serra dà un significato diverso indicando nella parola pecia l'origine del nome: pezza di terra in latino medioevale e per estensione: complesso di pecie o particelle di territorio distribuite a sorte. La fondazioneLa fondazione ufficiale del borgo risale al XIII secolo, come emanazione del comune di Chieri, ma il ritrovamento di un picinum in un documento del 1040, relativo alla donazione di alcune terre eseguita dal marchese di Romagnano al monastero di San Silano di Romagnano ha fatto ipotizzare che possa essere esistito un precedente insediamento. Il dominio di ChieriLe ipotesi di un insediamento precedente sono ancora da provare, ma è certo che la nascita del paese risale tra il 1224 e il 1227, quando gli abitanti di Covacium divennero cittadini chieresi a tutti gli effetti. Gli abitanti, esattamente 73, giurarono di offrire a Chieri prestazioni militari, la manutenzione dei fossati e il pagamento di una tassa annuale (la taglia) nel caso lo reclamasse il comune; vi era anche il curioso diritto di obbligare il trasferimento della residenza altrove, mentre il comune di Chieri si impegnava a comprare il luogo di trasferimento prescelto. Dovevano anche mantenere i loro obblighi nei confronti dei Conti di Biandrate, a cui Chieri era dal 1158 infeudata, ma decisa ad assorbirne i territori. Nel 1227 infatti, gli uomini di Covacium si trasferirono quindi nel territorio di Pecetto, dove era presente una torre, un ricetto posti a difesa di Chieri, e la Chiesa di Santa Maria. Tale operazione era volta, oltre a costringere i Conti di Biandrate a rinunciare agli ultimi luoghi rimasti, anche a ottenere, da parte degli abitanti, maggiori tutele d'ordine fiscale e sociale, che solo il comune di Chieri poteva garantirgli.  L'inizio dei conflittiI primi decenni del Duecento vedono l'inizio di conflitti devastanti: da una parte l'imperatore e dall'altra il papa. Nel 1228 Testona, alleata con Chieri e Asti nello schieramento imperiale, si staccò dall'alleanza per muovere guerra a Chieri e l'anno successivo a Pecetto. A questo attacco Chieri rispose mettendo a ferro e fuoco Testona, ma i pecettesi prenderanno parte solo successivamente alle scaramucce, precisamente nel dicembre del 1232, quando, guidati da Obertinus, distrussero campi e vigneti e bruciarono il campanile, portandosi via due campane, i libri, i paramenti e i vasi sacri. Queste ultime azioni sacrileghe comportarono per Obertinus e tutti i suoi discendenti maschi, nati a Pecetto, la scomunica in aeternum, comminata da papa Gregorio IX. Con il tempo Pecetto diventa il borgo principale della zona e già nel 1275 aveva inglobato diversi villaggi adiacenti, compresa l'antica Covacium. Al termine del XIII secolo i confini del comune erano quasi identici a quelli attuali ad esclusione di alcune zone poste a nord. La guerra tra le fazioni chieresiVerso la fine del XIII secolo, Pecetto si vide coinvolta nelle scaramucce tra le due fazioni chieresi che si spartivano la città di Chieri: la Società di San Giorgio, che rappresentava la borghesia, e la Società dei Militi, in rappresentanza dell'aristocrazia. A causa di questo conflitto un certo Tommaso Surdo di Pecetto uccise l'assassino del padre per vendicarne la morte, un tal Iacomello Niello. Per evitare la vendetta, il Surdo si pose sotto la protezione della Società di San Giorgio, ma ciò nonostante fu raggiunto nel 1304 dai suoi nemici e ucciso. Il RinascimentoNel corso del XIV secolo, Pecetto vide il sorgere di una rivolta a causa della vendita del borgo ai Balbi, una illustre casata che comprendeva tre famiglie: gli stessi Balbo, i Bertone e i Simone. Dopo numerosi ricorsi e cause, nel 1360 i pecettesi ottennero di tornare sotto la diretta giurisdizione di Chieri. La potenza dei Savoia si stava sempre più affermando a quei tempi, per cui, per sottrarsi ad un attacco del Marchese del Monferrato, la repubblica chierese, della quale anche Pecetto faceva parte, chiese e ottenne la protezione dell'emergente casato. Nel 1363, con un atto solenne, i chieresi concessero ad Amedeo di Savoia la signoria del loro territorio. Nel 1542 per sottrarsi all'egemonia spagnola su Chieri, gli abitanti di Pecetto chiesero esplicitamente di diventare sudditi di Torino. È in questa occasione che Torino accolse la richiesta trasformando il nome in Pecetto Torinese. Ma con la Pace di Cateau-Cambrésis del 1559 e l'accordo di Blois del 1562 il duca Emanuele Filiberto rientrava in possesso dei suoi territori, tra cui Chieri che gli giurò fedeltà il 26 novembre 1562, e dal consegnamento della città, avvenuto due anni più tardi, risulta che Pecetto era tornata a far parte del suo mandamento. La dominazione sabauda Una volta passata Chieri sotto i Savoia, il duca Carlo Emanuele I, alla continua ricerca di soldi per sostenere le guerre, cedette in feudo Pecetto nel 1619 a Cristoforo di Cavoretto, che a sua volta lo cedette al barone Benedetto Cisa di Grésy. Nel 1713 il feudo passò a Gaspare Francesco Balegno e successivamente, nel 1722, venne concesso in feudo a Giovanni Enrico Marene: il fratello, il conte Pietro Tommaso, fu l'ultimo feudatario di Pecetto. Una delle vedute contenute nel Theatrum Sabaudiae mostra un castello di Pecetto che non fu mai edificato; forse il progetto, se mai ve ne fu uno, ebbe come unico esito la costruzione dei bastioni che oggi sorreggono Villa Sacro Cuore, a fianco della chiesa parrocchiale. La rivoluzione franceseGli echi della Rivoluzione francese giunsero anche a Pecetto: sulla piazza principale del borgo venne eretto l'albero della libertà, mentre alcuni frati del vicino convento dell'Eremo spaventati si diedero alla fuga. Nel 1799, con l'arrivo dell'esercito austro-russo, comandato dal Suvorov i pecettesi furono obbligati a ricevere il sedicente generale Branda Lucioni, generale in pensione dell'esercito austriaco che si era messo a capo di una banda di contadini contro i repubblicani. L'episodio venne registrato nei libri mastri del comune per via della spesa sostenuta: "lire 1214, soldi 4, denari 00". SimboliLo stemma è stato descritto e riconosciuto dal duca Carlo Emanuele I di Savoia con decreto del 13 marzo 1614: «Arbora di Pino verde in campo d'argento, con il motto In sicco virens germinat.[4]» È stato riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano con decreto del Capo del Governo del 29 maggio 1933.[5] Il gonfalone è un drappo partito di bianco e di verde. Monumenti e luoghi d'interesseLa chiesa di San Sebastiano  Il più importante edificio storico è la chiesa di San Sebastiano, che sorge su un poggio da cui parte la strada per Revigliasco Torinese. Potrebbe risalire agli inizi del Duecento e fu certamente quantomeno ristrutturata nel Quattrocento, ma il primo documento che ne parla risale solo al 1584, quando viene definita ecclesiam campestrem. Sulla parete di destra, entrando si trova un prestigioso affresco raffigurante la Natività, opera del pittore Jacopino Longo o di un suo emulo seguace della scuola di Macrino d'Alba: un'iscrizione in caratteri gotici svela il nome del committente: Bernardino di Canonicis e la data 1508. Nella stessa chiesa è presente un altro affresco del medesimo autore che rappresenta la'Assunzione di Maria Vergine. La volta del presbiterio, suddivisa dai costoloni gotici in quattro scomparti triangolari, è affrescata con scene che raffigurano l'Incoronazione della Vergine, il Martirio di san Sebastiano, i Quattro Evangelista evangelisti e le Tentazioni di sant'Antonio; la perizia e lo stile dell'autore, forse il chierese Guglielmetto Fantini, lo avvicinano alla scuola del più celebre Giacomo Jaquerio. Di fronte alla chiesa sorgono due cipressi che le conferiscono un inconfondibile aspetto e sono pertanto diventati parte della sua iconografia. Parrocchia di Santa Maria della Neve L'attuale parrocchia di Santa Maria della Neve fu costruita tra il 1739 ed il 1742, su progetto dell'architetto Bernardo Antonio Vittone, utilizzando anche materiale di recupero proveniente da una chiesa preesistente. Oltre che dal campanile settecentesco, la chiesa è fiancheggiata dall'antica torre medievale del ricetto, risalente al XIII secolo, peculiarità che dona all'insieme architettonico un aspetto originale. La chiesa della Confraternita dei Battuti Nella piazzetta sottostante la parrocchiale si trova la chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi (o dei Batù, in dialetto), che fu costruita e ristrutturata a più riprese, nel corso di un secolo, tra il 1625 ed il 1736, sui progetti degli architetti Luigi Molinari D'Andorno e di Ludovico Perucchetti. Altri edifici di pregio

L'eremo dei Camaldolesi Si tratta di una costruzione ad uso conventuale voluta da Carlo Emanuele I di Savoia che nel 1559 fece voto di erigere un grande convento se fosse terminata l'epidemia di peste che aveva colpito la zona. Nel 1601 affidò i lavori all'architetto Ascanio Vitozzi, che ebbero inizio nella località Monveglio. L'edificio sorse nel 1606, immerso in un parco ricco di pini, cipressi e cedri. Per ogni eremita l'architetto aveva previsto una casetta indipendente con un pozzo interno, una cella, un oratorio e un piccolissimo orto. Una chiesa bianca dominava le celle. Nei due secoli di vita del monastero vennero concentrate, oltre ad una ricca biblioteca, diverse opere d'arte: Beaumont, Bernero, Cignaroli, dei fratelli Pozzo, per non citarne che alcuni. Nel 1801, con l'occupazione francese, ebbe inizio lo smantellamento. Nel 1809 fu messo all'asta ed acquistato dal banchiere Ranieri. Il monastero venne poi acquisito alla curia nel 1874, per essere adibito a sede estiva del seminario. I lavori di ristrutturazione fecero perdere completamente la fisionomia delle antiche vestigia. La Torre dell'eremo Poco distante dall'eremo, ma nettamente distinto da esso, si trova un complesso noto come "Torre dell'Eremo" per via della costruzione che lo caratterizza, non precedente al XVIII secolo. Un tempo proprietà dalla Provincia Ligure e Piemontese dei padri somaschi, è stata da questi ultimi donata nel 2004 al Sermig, che ne ha promosso il recupero, dopo anni di abbandono.[8] Tra il 2008 e il 2009 è stato redatto, da un gruppo di professionisti architetti ed ingegneri, un progetto di recupero ed ampliamento del complesso della Torre dell'Eremo, con lo scopo di riqualificare il fabbricato e di modificarlo al fine di dargli una nuova destinazione d'uso che lo rendesse utilizzabile ed attivo. Il progetto di restauro prevedeva la demolizione (che fu autorizzata) della porzione che ospitava i servizi igienici poiché la sua collocazione, oltre a non essere congrua con la restante parte del complesso, impediva la visuale della torre, limitandone la percezione formale e di conseguenza l'identità originaria del complesso. In tutto il corpo di fabbrica sono stati rimossi tutti gli infissi in legno sostituiti con altri della stessa fattura. Oltre a questi lavori sono state fatte delle modifiche interne al fine di garantire una migliore fruizione degli spazi. Il Bric San Vito Tra le alture che dominano Pecetto, il Bric San Vito[9] (Bric San Vìter in piemontese) occupa un posto di rilievo, non solo perché è una delle più alte cime della zona (624 m s.l.m), ma soprattutto perché conserva le vestigia di un castello medievale, sorto sul medesimo luogo occupato, molti secoli prima, da un villaggio della popolazione celtoligure dei Taurini.[10]  Il sito archeologico è stato individuato nel 1991 dai volontari del Gruppo Archeologico Torinese (GAT), ispirati dalle ricerche del medievista Aldo Settia[11]. Dopo i primi interventi di ricognizione e di pulizia dell'area, a cura dei volontari del GAT e del Gruppo Alpini sezione di Pecetto, il sito è stato indagato tra il 1994 e il 1996 dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte. La fortificazione fu definitivamente abbandonata intorno al XIV secolo, per ragioni non ancora chiarite.[13][14] Il sito continuò però ad essere frequentato, sebbene sporadicamente, nei secoli successivi. Le ultime testimonianze storico-archeologiche risalgono alla seconda guerra mondiale, quando la sommità dovette ospitare una postazione militare. I reperti rinvenuti durante gli scavi archeologici, di grande interesse documentario, sono conservati presso il Museo di Antichità di Torino. Durante le operazioni di ricognizione, nelle immediate vicinanze del Bric San Vito, immersi nel bosco, sono anche stati identificati i resti della piccola chiesa medievale dedicata a San Vittore e Corona, dalla quale l'altura ha mutuato il nome ("Vittore", in dialetto Vìter, è stato tradotto, in italiano, con "Vito"). Abbandonata già tra il XVI e il XVII secolo, oggi la chiesetta risulta completamente adeguata al suolo e non è facilmente ravvisabile. SocietàEvoluzione demograficaNegli anni tra il 1971 ed il 2001 la popolazione residente è raddoppiata. Abitanti censiti[15]  CulturaBibliotecaA Pecetto è presente la biblioteca comunale "Barbara Allason". Fondata nel 1976 grazie a un consistente nucleo di volumi donati da una cittadina, Gianna Talucchi Pallavicini, unito a un fondo di volumi storici a partire dal 1500, dal 5 marzo 2005 ha sede in piazza della Rimembranza 9, accanto alla parrocchia "Santa Maria della Neve"[16]. Essa fa parte del sistema bibliotecario SBAM[17] e aderisce al progetto nazionale di promozione della lettura fin dalla nascita Nati per Leggere[16]. Svolge numerose attività culturali per tutte le età, fra cui il gruppo di lettura legato al Festival du Premier Roman de Chambery. Realizza eventi letterari serali e attività diurne per bambini che si trovano sul suo blog: https://bibliotecapecetto.wordpress.com/ EconomiaL'economia di Pecetto trova nella raccolta delle ciliegie la coltura di maggior reddito, mentre la coltivazione degli ortaggi e del frumento risponde in prevalenza alle esigenze locali. La particolare mitezza del clima consente inoltre la coltivazione del mandorlo, dell'olivo e dell'oleandro. L'inizio della raccolta delle ciliegie su vasta scala ebbe inizio nel 1910, anno in cui la grandine e fillossera distrussero i rigogliosi vigneti della zona. Il sindaco di allora Mario Mogna accolse il consiglio dell'amico Giovanni Giolitti che suggerì di sostituire le viti con piante di ciliegio. Le quasi 50.000 piante concentrate nel capoluogo e nella zona ai confini di Trofarello producono frutti di qualità pregiata: tra la ciliegia "vittona" e la varietà "galucio" nelle buone annate si possono raggiungere le 700 tonnellate di raccolto. Amministrazione Di seguito è presentata una tabella relativa alle amministrazioni che si sono succedute in questo comune.

Note

Bibliografia

Altri progetti

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||